La zarzuela romantique, de Pierre-René Serna, Bleu Nuit éditeur, 176 p., 20 euros

Karol Beffa, L’Autre XXe siècle musical, Buchet Chastel, 236 p., 22 €

* Sur le sujet, on lira entre autres avec intérêt les ouvrages d'André Schaeffner (« Essais de musicologie et autres fantaisies », Le Sycomore, 1980), de François Porcile (« Les conflits de la musique française », Fayard, 2001), de Myriam Chimères et Yannick Simon (« La musique à Paris sous l’occupation », Fayard, 2003) et de Guillaume Kosmicki (Musiques savantes, Le mot et le reste, 2012-2017).

Olivier Rouvière, Les opéras de Haendel, Van Dieren, 360 p., 22 €

Régine Crespin – La vie et le chant d’une femme par Jérôme Pesqué. 636 p., 27 p. d’illustrations hors-texte - Paris, 2021. ISBN 9782957686209

Jérôme Bastianelli, Federico Mompou, Actes Sud, 176 p., 18,90 €

Brigitte Engerer, La Musique creuse le ciel, par Nathalie Depadt-Renvoisé - Buchet-Chastel, 272 pages, 20€

Jean Yves Clément, Le retour de Majorque, Pierre-Guillaume de Roux, 158 p., 17 €

André Tubeuf, Brahms ecclésiaste, Le Passeur, 176 p., 17€

François Lafon

A l'écoute des Quatuors de Beethoven, par Bernard Fournier. Buchet-Chastel, 298 p., 20 euros

Interrogeant durant plus d’une décennie les institutions, les partitions et les proches – en particulier les Français, des compositeurs Pierre Mariétan à Jean-Yves Bosseur, et des interprètes Martine Joste à Joëlle Léandre, en passant par Gérard Frémy –, Anne de Fornel donne à voir et entendre : « toute l’immensité, la complexité et la richesse de la production musicale, plastique et muséale de Cage. » Jusque-là, on trouvait des commentaires sur plusieurs œuvres, mais ici la chercheuse, hyper documentée, engobe la totalité. Une somme qui s’appuie en outre sur d’abondantes archives, notamment épistolaires, où le pédagogue Cage justifie son intérêt pour l’expérimentation, le hasard et le zen, sans parler de son attachement à Satie – à la fois source d’inspiration et matériau sonore pour le musicien qui s’identifie à lui –, et ses multiples trouvailles sur le jeu instrumental, de la percussion au piano préparé !

Pour couronner le tout, Anne de Fornel se révèle aussi une excellente pianiste en duo avec Jay Gottlieb, éminent cagien, dans un album qui paraît simultanément avec, entre autres, les Three Dances, pour deux pianos préparés (1945), ainsi que la version du Socrate de Satie, arrangé pour deux pianos par Cage (1944-1969) – partitions également chorégraphiées par Cunningham.

Anne de Fornel, John Cage, Fayard, 696 p., 49€

« Cage meets Satie », par Anne de Fornel et Jay Gottlieb (pianos), 1 CD Paraty 159183 (56 min)

Beethoven et après Editions Fayard/Mirare 240 pages - 15 €

Les grands quatuors à cordes du XXème siècle, de Jean-Michel Molkhou. Préface de Sonia Simmenauer et du Quatuor Modigliani. Buchet-Chastel « Les grands interprètes », 474 p. + 1 CD, 27 €

Christian Merlin, Pierre Boulez, Fayard, 615 p., 35 euros

Christine Laloue, Le clavecin Couchet, Les Arts réunis, Editions Musée de la Musique, 142 p., 14 euros

L’Automne avec Brahms, par Olivier Bellamy – Buchet-Chastel, 288 p. 16 €

La Zarzuela baroque, de Pierre-René Serna. Bleu Nuit éditeur, 176 p., 20 €

Sergeï Rachmaninov, Réflexions et souvenirs. Traduction et notes de Carine Masutti. Buchet-Chastel, 192 p., 14 euros

M. Offenbach nous écrit, par Jean-Claude Yon. Actes Sud / Palazzetto Bru Zane 480 p. 13 euros

Café Berlioz, par Pierre-René Serna. Editions Bleu Nuit, 176 p., 16 euros

Berlioz, par Bruno Messina. Actes Sud, 208 p., 18 euros (13, 99 euros en livre numérique)

Actes Sud/Palazzetto Bru Zane, 690 p., 45 euros

Une vie à l’Opéra, souvenirs d’un critique, par Gérard Mannoni, Buchet-Chastel, 255 pages, 20€

Le violon Sarasate, Stradivarius des virtuoses, par Jean-Philippe Echard. Musée de la Musique, 128 p., 12 euros

Meyerbeer, par Jean-Philippe Thiellay. Actes Sud, 192 p., 19 euros (13, 99 euros en livre numérique)

André Messager, le passeur de siècle, de Christophe Mirambeau. Actes Sud/Palazzetto Bru Zane, 512 p., 13,50 euros

« Quelle est cette réjouissance apportée par la musique, dont je pense, à part moi du moins, qu’elle éclipse toute autre réjouissance ?

Luigi Cherubini, par Marc Vignal. Editions Bleu Nuit, collection Horizons, 176 p., 20 euros

Ils songent à l’internement du compositeur, et Seyss-Inquart « raconte qu’Anton Bruckner, durant ses longues, très longues et monotones promenades, comptait les feuilles des arbres, que dans une sorte d’acharnement secret et stérile, il passait d’un arbre à l’autre et voyait avec angoisse croître le nombre qui le tourmentait. »

Puis ils évoquent sa Neuvième Symphonie, « son travail incessant de correction (qui) a parfois laissé derrière lui jusqu’à dix-sept versions du même passage.

Schuschnigg devait être fasciné par ce délirant système fait d’hésitations et de repentirs. C’est pourquoi peut-être Seyss-Inquart et lui aimaient par dessus tout deviser […] de la Neuvième Symphonie de Bruckner avec ses cuivres grandioses, son silence effarant, puis le souffle de la clarinette, et ce moment où les violons, lentement, crachent leurs petites étoiles de sang. »

Décrire subtilement la musique de Bruckner tout en suggérant le caractère de ces acteurs de l’Histoire et les abominations de l’Anschluss, tel est le tour de force réussi par Eric Vuillard. Un must.

Donna Leon - Brunetti en trois actes éd. Points

Emmanuelle Pesqué : Nancy Storace muse de Mozart et de Haydn, (CreateSpace) 2017, 505 p.

Entretiens de Pierre Boulez – 1983 - 2013 – recueillis par Bruno Serrou. Editions Aedam Musicae, 272 p., 22 euros

Gabriel Fauré, par Jacques Bonnaure. Actes-Sud/Classica, 192 p., 18 €

Romancier, poète, critique, jongleur de mots, collectionneur hétéroclite, Michel Butor, mort le 24 août 2016, se passionnait pour tout ce qui permet de raconter l’art et la vie. En 2006, il se confiait au Monde de la Musique.

« Enfant de chœur, je m’efforçais de donner à ma clochette une sonorité la plus délicatement respectueuse. Dans le scoutisme, j’ai déchiffré le grégorien, m’émerveillant non seulement de la splendeur de certains offices, Noël ou la Semaine Sainte, mais du fait que la partition se déroulait sur une année entière avec variations à chaque reprise dépendant de la mobilité de certaines fêtes et du déplacement des semaines par rapport aux dates des mois. Tout le bruit de la vie profane était rythmé, canalisé par la colonnade liturgique. Naturellement, voyageant dans d’autres cultures, je me suis intéressé à leurs calendriers, leurs façons de le colorer et de marquer les alternances. A chaque gong asiatique, à chaque syllabe du muezzin, à chaque tambour de pueblo, mon enfance remonte avec ses émois et ses doutes, m’adjurant de lui découvrir une liturgie novatrice, libérée des anciennes chaînes, résonnant dans le monde entier avec toutes ses différences. »

Texte paru en 2006 dans le hors série Musiques sacrées, Le Monde de la Musique (Photo © DR)

Biographe de La Malibran (Pygmalion, 2005) et de Pauline Viardot (Grasset, 2009), Patrick Barbier se passionne aussi pour l’époque baroque. Ce Voyage dans la Rome baroque vient en conclusion d’une trilogie des grandes capitales musicales d’Italie, après La Venise de Vivaldi et Naples en fête. Du coup, on s’étonne que la Florence des Médicis soit écartée, en particulier celle qui vit naître les débuts de l’opéra, sous l’impulsion des Bardi, Rinuccini et Peri, sans oublier bien sûr Caccini et Cavalieri : l’auteur la reléguant probablement à l’apogée de la Renaissance… Chroniques des Romains eux-mêmes, mais aussi récits de voyage, correspondances et souvenirs viennent étayer le sujet éminemment musical de cette Rome baroque.

Du fastueux carnaval romain déployé durant la semaine qui précède mardi gras, illustré par Berlioz dans son opéra Benvenuto Cellini, et pour lequel Goldoni écrivit qu’« on n’a point idée du brillant et de la magnificence de ces huit jours » et Goethe, qu’il s’agissait avant tout d’ « une fête que le peuple s’offre à lui-même », jusqu’aux célébrations musicales qui accompagnent la capitale pontificale sur près de deux siècles (du XVIIème au XVIIIème), Rome apparaît sans conteste comme la capitale la plus festive de toutes. Enfin, la venue en 1655 de Christine de Suède, qui demeura dans la Ville éternelle jusqu’à sa mort, en 1669, et la puissance protectrice de plusieurs cardinaux mécènes (les Barberini, Rospigliosi et autres Pamphilj), favorisent la création chez de nombreux musiciens, dont Domenico Scarlatti, Corelli et Vitalli. Sans oublier Stefano Landi qui, guidé par les drames florentins, signe le style de l’opéra romain, à l’image de ce beau Sant’ Alessio, créé chez Taddeo Barberini, en 1632, et redécouvert grâce au tandem Benjamin Lazar / William Christie, en 2008.

Si l’auteur s’attarde peu sur le séjour romain du jeune Haendel, et encore moins sur des personnalités qu’on aimerait mieux connaître comme Pasquini, Melani, Carissimi, Mazzocchi, Vincenzo et Stradella – mais pour lesquels l’information fait défaut ? –, il revient à juste titre sur l’apparition des castrats (son premier ouvrage, en 1989) liés à l’Église, comme sur les maîtres de la musique religieuse. Il décrit en détail l’organisation des plaisirs et évoque avec autant de verve l’activité des théâtres privés (3000 places pour celui des Barberini !) ou publics, comme le premier, le Tordinona, bâti par Carlo Fontana, et disparu depuis – sans oublier de resituer dans la Rome d’aujourd’hui la géographie architecturale encore très présente du passé.

Franck Mallet

Patrick Barbier, Voyage dans la Rome baroque. Grasset, 288 p. 19€

Disparition à 86 ans de Philippe Beaussant, sans qui la révolution baroque n’aurait pas été ce qu’elle est, et qui lui aura été ce que Cocteau fut pour le Groupe de Six, l’érudition musicale en plus. Entre autres textes fondateurs : Vous avez dit baroque ? (Actes Sud - 1988), Lully ou le musicien du Soleil (Gallimard – 1992), Louis XIV artiste (Payot - 1992). Son dernier roman (ah, si tous les musicographes avaient autant de style que lui !) est intitulé Où en étais-je ? Un parfait autoportrait : toujours pressé, toujours débordé, toujours sauvé par son talent et son humour bienveillant. Entre 1999 et 2005, il a publié Mangez Baroque et restez mince et Préludes, fougasses et variations (Actes Sud), mais aussi Le Chant d’Orphée selon Monteverdi (Fayard - un de ses plus beaux livres) ainsi que La Malscène, pamphlet contesté sur les abus (selon lui) des relectures dramaturgiques à l’opéra. Un autoportrait en plusieurs volets, là encore. En 2007, il a succédé à Jean-François Deniau à l’Académie française (fauteuil 36), élection fêtée Salle Favart par le gratin baroque qui savait ce qu’il lui devait. Au Monde de la Musique, dont il a été trente ans durant l’un des plus fidèles collaborateurs, le « Beaussant du mois » arrivait traditionnellement au dernier moment, feuilles noircies d’une écriture hâtive (il n’a jamais touché une machine à écrire ni un ordinateur) mais aussi précise que ses idées étaient originales et ses argumentations solides. Et puis, toujours et partout, cette façon qui n’était qu’à lui d’enchanter la musique et de faire revivre des mondes trop longtemps endormis.

François Lafon

Signe des temps ? Les essais sur la musique se font de plus en plus légers. La palme revient à cette collection aux opus plus courts que nos bons vieux Que sais-je ?, avec cet avantage que même des lecteurs pressés, ou très occupés comme certain Ministre de la Culture, pourront en faire leur miel… Même s’il vient après une bonne quinzaine d’études déjà parues - rien qu’en français -, on aime tout nouvel ouvrage consacré à Satie, musicien aussi mondialement connu que populaire et détesté, qui réussit cette gageure d’être à la fois un Fumiste invétéré, digne représentant de l’esprit du Chat Noir (la mélodie Allons-y Chochotte), et un musicien d’une gravité sidérante – Ogives et Socrate d’après Platon. L’auteur reprend à profit la thèse de John Cage sur la modernité ou, plus exactement, l’intemporalité de cet artiste qui fut présent sur tous les fronts de la création, du théâtre à la musique, en passant par la littérature. Ce qui nous vaut d’ailleurs un bréviaire de tous les acteurs culturels d’une époque faste, du début du XXe siècle jusqu’aux années 30, en passant par les proches du « Maître d’Arcueil » : Debussy, Picabia, Ravel, Man Ray, Duchamp, Cocteau, Picasso. On aime (beaucoup) moins l’absence de vrai sujet car, hormis la énième resucée des fameuses anecdotes, certes si spirituelles – que le personnage Satie a lui-même créées et colportées au point qu’elles lui ont porté tort – où se niche le commentaire musical ? Idem pour ces assertions douteuses comme celles sur l’orchestration des Tableaux d’une exposition de Moussorgski par Ravel traitée d’« élégante pièce montée à la française » (sic), ou ces « infortunées Gymnopédies orchestrées et dénaturées par Debussy. » À bon entendeur : des trois Gymnopédies pour piano, si la première et la troisième ont bien été orchestrées par Debussy, la seconde l’a été par Roland-Manuel… Enfin, à privilégier le piano lisse et inconstant d’Aldo Ciccolini, le choix discographique déconcerte. Relisons donc les études autrement mieux troussées de Anne Rey, Bruno Giner, Marc Bredel, Vincent Lajoinie ou Jean-Pierre Armengaud.

Franck Mallet

Romaric Gergorin, Erik Satie. Actes Sud / Classica, 168 p. 18€

En Folio, collection Essais : Pierre Boulez, entretiens inédits avec Michel Archimbaud. Editeur, dramaturge et enseignant, passeur des arts réunis - de Francis Bacon à Marie-Claude Pietragalla -, l’intervieweur avoue dès l’avant-propos « l’insuffisance de sa formation musicale ». C’est là, en réalité, qu’est sa force : deux-cent pages durant (entretiens réalisés quand, d’ailleurs ?), le musicien se raconte, sans que - chose rare - son interlocuteur ne cherche à prouver qu’il en sait autant que lui. « Se raconte » est beaucoup dire : pas plus que sa musique, les propos de Pierre Boulez ne fendent la cuirasse, ce dernier veillant comme toujours à n’être qu’un cerveau qui pense (beaucoup et bien). Impossible donc – mais Archimbaud ne s’y essaye (presque) pas – de verser dans l’interview-vérité du style : « Et Dieu dans tout cela ? ». Cela n’empêche pas Boulez d’être le meilleur raconteur de soi-même – à égalité quasi-exclusive avec le regretté Antoine Vitez. Il en résulte un Boulez pour les nuls – mais une nullité qui commence très haut – témoignant d’une époque déjà historique où l’on croyait au progrès en art, aux bienfaits d’une évolution coûte que coûte positive, raison probablement de l’incompréhension, voire du mépris de l’artiste (une de ses faiblesses ?) envers la révolution baroqueuse. Et même ceux qui ne se reconnaissent pas parmi les nuls en boulézisme trouveront à méditer dans les chapitres « Musique et littérature » et « Musique et peinture », où est illustrée la remarque du maestro : « En se limitant à son propre univers, on risque de ne trouver que des solutions limitées ».

François Lafon

Pierre Boulez, Entretiens avec Michel Archimbaud. Folio « Essais », 224 p., 7,10 € (6,99 € au format numérique)

2 et 3 avril au Théâtre de l’Aquarium (La Cartoucherie, Paris) : week-end en écho à la parution du livre - 8 avril à la BNF François Mitterrand, Paris : Pierre Boulez, textes inédits

Chez Actes Sud : Adolf Busch, le premier des justes, d’André Tubeuf. Un bref (176 pages) portrait du violoniste et leader du quatuor à cordes qui porte son nom, frère cadet du chef d’orchestre (Fritz) fondateur du festival de Glyndebourne, et comme lui ayant quitté l’Allemagne hitlérienne en dépit des alléchantes propositions qui lui étaient faites. Un sujet en or que ce musicien intransigeant, adulé par ses pairs mais trop scrupuleux pour se mettre en avant, à la différence de son poulain Yehudi Menuhin ou de son partenaire et gendre Rudolf Serkin. Enflammé par ce « premier des justes » et dans l’esprit de ses portraits de divas, André Tubeuf met l’accent avec insistance sur les beautés d’âme et la personnalité quasi christique de ce grand Allemand portant la vraie culture allemande là où la barbarie ne l’avait pas encore pervertie, de ce pur aryen partageant volontairement le sort de ses amis juifs (et allant fonder avec eux le bientôt exemplaire festival de Marlboro, dans le Vermont), de cet artiste d’exception resté humble devant les compositeurs (Bach, Beethoven, Brahms, mais aussi Reger et Busoni) qu’il ne songeait qu’à servir. Une plume lyrique et elliptique (on a intérêt à connaître les célébrités défilant en un name dropping cavalcadant) pour se préparer à l’écoute des trop peu nombreux disques du maître en quatuor ou en sonate (pratiquement aucun grand concerto du répertoire, lui qui les jouait abondamment en concert, aucun des Caprices de Paganini avec lesquels il se faisait les doigts). « La nouvelle génération, celle de YouTube et Wikipedia, a du mal à le situer », remarque Renaud Capuçon dans sa courte et auto-promotionnelle préface. Une bonne occasion d’y remédier, à défaut de se lancer dans l’exhaustif Life of an Honest Musician de Tully Potter (Toccata Press, 2010, en anglais) auquel Tubeuf reconnait avoir beaucoup emprunté.

François Lafon

Adolf Busch, le premier des justes, d’André Tubeuf. Actes Sud, 176 p., 18 €

Chez Buchet-Chastel dans la collection « Les grands … » (pianistes, violonistes, chefs d’orchestre, etc.) : Les grandes Divas du XXème siècle, suite logique des Grands chanteurs du XXème siècle paru en 2012. Règle du jeu : cinquante portraits d’artistes toutes nées avant la fin de la Deuxième Guerre mondiale, ce qui évite les jugements conjoncturels ou prématurés. L’auteur Richard Martet, rédacteur en chef de la revue Opéra Magazine et excellent connaisseur du monde lyrique, jongle avec les paramètres inhérents au genre : éviter l’hagiographie sans choquer les aficionados, rester grand public tout en étant précis, à défaut d’être exhaustif. Lu au premier degré, l’ouvrage est plaisant sans être complaisant ; au second, il remet quelques pendules à l’heure. Dans le choix, en particulier : présence obligatoire des super-divas (Callas, Caballé, Nilsson, Sutherland), ou des grandes anciennes (Geraldine Farrar, Lotte Lehmann), mais aussi coups de projecteur sur Leyla Gencer et Magda Olivero - notoires oubliées du disque -, sur le phénomène Lily Pons, la pas assez (re)connue Sena Jurinac ou l’excentrique Ljuba Welitsch. Peu de descriptions critiques de l’art de telle ou telle. Pour cela, le CD bonus mêlant enregistrements connus et raretés judicieusement sélectionnés est parlant autant que chantant, et différencie mieux que tous les discours les intemporelles des datées, les suiveuses des innovantes, les dérangeantes des consensuelles.

François Lafon

Les grandes Divas du XXème siècle, de Richard Martet. Buchet-Chastel, 448 p. + 1 CD, 23 €

Prix Goncourt 2015 : Boussole de Mathias Enard, déjà auteur, entre autres, de Parle leur de batailles, de rois et d’éléphants (2010) et de Rue des Voleurs (2012). Sujet : l’insomnie (23h10 – 6h) peuplée de réflexions sur l’orientaliste d’un musicologue viennois nommé Franz Ritter. Vienne, porte de l’Orient(alisme), musique, véhicule des rêves d’Orient. Citations : « J'ai montré que la révolution dans la musique aux 19e et 20e siècles devait tout à l'Orient, qu'il ne s'agissait pas de "procédés exotiques", comme on le croyait auparavant, que l'exotisme avait un sens, qu'il faisait entrer des éléments extérieurs, de l'altérité, qu'il s'agit d'un large mouvement, qui rassemble entre autres Mozart, Beethoven, Schubert, Listz, Berlioz, Bizet, Rimski-Korsakov, Debussy, Bartok ... des centaines de compositeurs dans toute l'Europe, sur toute l'Europe souffle le vent de l'altérité, tous ces grands hommes utilisent ce qui leur vient de l'Autre pour modifier le Soi, pour l'abâtardir, car le génie veut la bâtardise, l'utilisation de procédés extérieurs pour ébranler la dictature du chant d'église et de l'harmonie. » « Berlioz n'a jamais voyagé en Orient, mais était, depuis ses vingt-cinq ans, fasciné par Les Orientales d'Hugo. Il y aurait donc un Orient second, celui de Goethe ou d'Hugo, qui ne connaissent ni les langues orientales, ni les pays où on les parle, mais s'appuient sur les travaux des orientalistes et voyageurs comme Hammer-Purgstall, et même un Orient troisième, un Tiers-Orient, celui de Berlioz ou de Wagner, qui se nourrit de ces œuvres elles-mêmes indirectes. Le Tiers-Orient, voilà une notion à développer » « La vie est une symphonie de Mahler, elle ne revient jamais en arrière, ne retombe jamais sur ses pieds.» « … je cachais cette passion comme une tare un peu honteuse et aujourd'hui c'est bien triste de voir Mahler si galvaudé, avalé par le cinéma et la publicité, son beau visage maigre tellement utilisé pour vendre Dieu sait quoi, il faut se retenir de détester cette musique qui encombre les programmes d'orchestre, les bacs des disquaires, les radios et l'année dernière, au moment du centenaire de sa mort, il a fallu se boucher les oreilles tellement Vienne a suinté du Mahler jusque par les fentes les plus insoupçonnées, on voyait les touristes arborer des tee-shirts à l'effigie de Gustav, acheter des posters, des aimants pour leurs frigos » « La "Bénédiction"... a beau être massacrée par tous les pianistes novices, elle n'en reste pas moins non seulement la mélodie la plus belle de Liszt, mais encore l'accompagnement le plus simplement complexe du compositeur, accompagnement (et c'était, à mes oreilles débutantes, ce qui rapprochait cette pièce d'une illumination) qu'il fallait faire sonner comme la foi surabondante, là où la mélodie représentait la paix divine. » Mais aussi : « ... je ne peux m'empêcher de songer à la honte et l'embarras de toutes les déclarations d'amour qui tombent à plat, ... nous jouons notre sonate tout seuls, sans nous apercevoir que le piano est désaccordé, pris par nos sentiments : les autres entendent à quel point nous sonnons faux, et au mieux en conçoivent une sincère pitié, au pire une terrible gêne d'être ainsi confrontés à notre humiliation qui les éclabousse alors qu'ils n'avaient, le plus souvent, rien demandé. » Fulgurances et surenchère citationnelle : « La musique est un beau refuge contre l'imperfection du monde et la déchéance du corps. » Mot de la fin, dans Rue des voleurs : « L'inconscient n'existe pas ; il n'y a que des miettes d'information, des lambeaux de mémoire pas assez importants pour être traités, des bribes comme autrefois ces bandes perforées dont se nourrissaient les ordinateurs : mes souvenirs sont ces bouts de papier, découpés et jetés en l'air, mélangés, rafistolés... »

François Lafon

Boussole de Mathias Enard. Actes Sud, 480 p., 21,80 €

Livre-disque aux éditions Fluide Glacial : Un jour au concert avec les Bidochon, fruit de l’association du dessinateur Christian Binet, du chef d’orchestre Nicolas Chalvin et du musicologue François Sabatier. Binet, qui avait déjà révélé ses appétences évidentes mais conflictuelles avec la (grande) musique dans Haut de gamme (2 vol., 2010, voir ici), confie cette fois à ses héros Robert et Raymonde le soin d’animer la soirée : vingt oeuvres à entendre (Chalvin dirigeant l’Orchestre des Pays de Savoie) et à (re)situer (Sabatier), avec portraits des compositeurs et images (tableaux, photos, dessins) subsidiaires, l’album faisant suite aux deux tomes - réjouissants - d’Un jour au musée avec les Bidochon (même éditeur). « Tu connais do, ré, mi, fa, sol, la si, do ? Les compositeurs n’en savent pas plus que toi. C’est juste que, eux, ils savent mélanger les notes », explique Robert en préambule. De fait, les mélangeurs de notes inscrits au programme ne sont pas toujours les plus attendus : Bach, Mozart et Tchaikovski, certes, mais aussi Martinu, Chostakovitch, Britten ou Honegger, et même deux contemporains : Florentine Mulsant et … Binet lui-même, auteur d’un nostalgique Prélude en si bémol mineur annoncé par un « Enfin on va rigoler » vite déçu. Autres répliques bidochonesques : « Ca va vite un sextuor ». « T’imagines, si c’était joué par un quatre-vingtuor ? » ou « On n’a pas vu un film sur Mozart ? » « Tu confonds avec Amadeus ». A offrir en priorité à ceux (nombreux) qui font encore rimer quartet avec prise de tête. Une tournée de l’Orchestre de Savoie (sept concerts), avec l’excellent Chalvin au pupitre et les Bidochon traits pour traits sur écran, commence le 25 septembre au Théâtre Impérial de Compiègne.

François Lafon

Un jour au concert avec Les Bidochon. 1 livre-disque Fluide Glacial, 96 p. + 1 CD, 30 €

Chez Dargaud, Glenn Gould, un pianiste à contretemps, de Sandrine Revel. Dargaud, l’éditeur historique d’Astérix et d’Iznogoud, plus récemment de la série-thriller XIII ? Sandrine Revel, lauréate du prix Alph-Art Jeunesse (2001) et auteur(e) de la BD La Lesbienne invisible (2013) ? Après les films (Bruno Monsaingeon le découvreur), les livres (Jacques Drillon le thuriféraire, Michel Schneider l’analyste), voilà le pianiste de ceux qui connaissent tout … ou rien du piano (selon ceux qui prétendent le connaître) en bande dessinée. Détail significatif : Sandrine Revel est fascinée par le jazz et ses figures mythiques. Le mythe Gould est visuel en effet : l’artiste sur sa chaise basse, cassé en deux sur le clavier, enfermé dans son studio, loin du monde et des salles de concert, l’homme du nord faisant naître la musique du silence hivernal. Mais l’auteur(e) évite les pièges (« Dès la troisième planche, j’ai tenté d’amener une lecture à double sens, un peu abstraite »), elle mélange les époques (« J’ai usé d’un code discret pour marquer la temporalité : l’encadrement arrondi nous ancre dans le passé, le double cadre dans le présent »), tente d’entrer dans la tête de l’artiste (« Ce qui était compliqué, c'était de ne pas être dans la caricature »), de pointer ses contradictions (« Un solitaire qui pouvait rester des heures au téléphone avec ses amis ») (1). Dessin à la fois naïf et précis, comme ces mains jouant sur un clavier invisible pour un public de manchots (les oiseaux marins, s’entend), couleurs légères jusqu’au bord de l’effacement (Gould à l’hôpital, loin de notre monde, et presque plus dans le sien). Impression finale d’être allé un peu plus loin dans le mystère Gould, juste avant de se (re)mettre à écouter les disques.

François Lafon

"Glenn Gould, une vie à contretemps", de Sandrine Revel, Editions Dargaud, 21 € -

(1) Interview Télérama, 23/04/2015.

Les quelque cent trente-neuf cahiers de conversation de Beethoven, à savoir, pour l’essentiel, ceux que son « confident et ami » Anton Schindler ne détruisit pas avant de les vendre à la Bibliothèque royale de Berlin en 1846, n’ont été publiés dans leur intégralité que de 1968 à 2001, en Allemagne : onze volumes de février 1818 au 6 mars 1827 totalisant près de cinq mille pages. Evoquant dans la préface les éditions partielles antérieures, Karl-Heinz Köhler écrit : « En 1946 parut à Paris une édition française de ces conversations, sélection des plus subjectives. » C’est cet ouvrage, dû à Jacques-Gabriel Prod’homme, qui est réédité dans une révision de Nathalie Krafft. On n’a là qu’une infime partie de l’ensemble. Les notes et transitions de Nathalie Krafft, puisées aux meilleures sources, sont les bienvenues, mais elles aussi sont sans commune mesure avec le gigantesque appareil critique de l’édition complète, impossible à reproduire ici. Sur quelques points, le bât blesse légèrement. Les critères de choix de Prod’homme restent mystérieux, mais on aurait pu indiquer tous les endroits où se trouvent ses coupures, dater avec plus de précision les passages sélectionnés, ou encore, dans de très rares cas, mieux identifier certains interlocuteurs et revoir la traduction. Prod’homme ne pouvait connaître les suppressions, modifications et falsifications de Schindler : on n’en a pris conscience qu’à la fin des années 1970. Lire les cahiers est comme entendre un seul interlocuteur d’un dialogue téléphonique : Beethoven n’écrivait presque jamais, il s’exprimait oralement. Les cahiers permettent cependant de bien le saisir à tel ou tel moment. Les sujets abordés sont des plus divers, des soucis quotidiens à la haute politique en passant par les questions artistiques ou morales. Dépassée mais toujours utilisable, et surtout sans concurrence, cette réapparition en français doit être saluée comme elle le mérite.

Marc Vignal

Cahiers de conversation de Beethoven (1819-1827). Traduits et présentés par Jacques-Gabriel Prod’homme. Edition révisée par Nathalie Krafft. Buchet Chastel 2015, 446 p.

Publié par la HEAD (Haute Ecole d’Art et de Design) de Genève : Detours which have to be investigated, « un livre d’art accompagné d’un CD et d’un DVD » consacré au compositeur américain Morton Feldman, résultat d’un atelier animé par le créateur Benoit Maire, spécialiste des « interprétations visuelles de textes théoriques », et par le pianiste américano-serbe Ivan Ilic. L’objet est décrit comme « une méditation sur la façon dont les artistes rompent avec leur passé pour changer de direction, et sur l’amitié comme catalyseur au changement ». Pages blanches, espaces vides, photos décentrées, bribes de textes et citations morcelées : une tentative de saisir l’imaginaire feldmanien, complétée par l’enregistrement, sous les doigts d’Ilic, de Palais de Mari, une pièce tardive et berçante de Feldman (1986, un an avant sa mort à 61 ans), et par des études filmées s’attachant à retrouver le « point de vue » du compositeur. « Feldman était parfois méprisé et mal compris par l’establishment, un peu comme l’avait été en son temps Erik Satie », explique Ivan Ilic dans une interview. L’ami de John Cage, de Jackson Pollock et de Mark Rotko, adoubé par Edgar Varèse (« Vous savez, Feldman, vous survivrez. Je ne suis pas inquiet pour vous »), apprécié par Samuel Beckett qui a écrit pour lui son seul livret d’opéra (Neither), fasciné par le proto-existentialisme de Kierkegaard, est surtout, pour des étudiants, un sujet d’autant plus périlleux que l’insaisissable est son domaine. Résultat chic, ésotérique mais point trop, plutôt réussi dans le genre. L’atelier était intitulé « Silenzio ». Le fin mot de l'histoire.

François Lafon

Detours which have to be investigated, livre-CD-DVD produit par HEAD – Genève, distribué par la librairie Mollat à Bordeaux (Mollat.com), où Ivan Ilic donne un concert le 27 janvier à 17h30

Chez Actes Sud/Classica : Alexandre Scriabine, par Jean-Yves Clément, première monographie en français - à l’occasion du centième anniversaire de sa disparition - depuis celle, très complète, de Manfred Kelkel (Fayard – 1999). Pour définir l’art de cet anti-Rachmaninov (son ami pourtant et condisciple au Conservatoire de Moscou), Clément, auteur d’ouvrages sur Chopin et Liszt, fait appel à Novalis (« idéalisme magique, excitation du moi réel par le moi idéal ») et fustige ceux qui voudraient faire de lui un « prophète musical du New Age ». De fait, l’auteur du Poème satanique, du Poème de l’extase et des Sonates pour piano « Etats d’âme (n° 5), « Messe noire (n° 7) et « Messe blanche » (n° 9), désireux de « parvenir à la béatitude aussi bien qu’à la transfiguration de l’homme par la musique et tous les arts en une sorte de régénération alchimique », n’existe que par sa musique, « vécue comme un appel vers un autre monde ». Clément s’attache donc, sans fumeuses digressions, à analyser sa musique, laquelle, influencée par Chopin, influencera nombre de ses successeurs (Schoenberg, Berg, Szymanowski), jusqu’à Cage, Stockhausen et Messiaen (qui ne s’en vantera pas). Une musique rien moins que délirante en tout cas, et dont la partie pianistique, très importante et aux dénominations chopiniennes (Sonates, Préludes, Mazurkas, Nocturnes, Valses, Impromptus, Etudes) mérite, plus que ses œuvres orchestrales (Symphonies, Poème de l’extase, Prométhée ou le Poème du feu) une place qu’on ne lui concède pas encore vraiment au panthéon des compositeurs essentiels. Signe du destin : il n’aura pas le temps de composer son grand-œuvre intitulé … Mystère, sa quête de « retour à la spiritualité pure » (Boris de Schloezer, un autre de ses rares biographes) n’allant que « Vers la flamme , du nom d’une de ses dernières et géniales pièces pour piano, elle-même précédant une danse nommée Flammes sombres, composée peu avant qu’il ne meure à quarante-sept ans, en demandant « Qui est là ? »

François Lafon

Jean-Yves Clément : Alexandre Scriabine. Actes-Sud/Classica, 208 p., 18,50 €

Les biographies de Bach abondent, et chacune s’efforce à éclaircir le « mystère » Bach sans y parvenir : comment a-t-il vécu, pourquoi sa carrière ne fut-elle pas aussi brillante que celle de Haendel…? Cette Musique au château du ciel, un portrait de Jean-Sébastien Bach par John Eliot Gardiner est un livre polyphonique à 14 voix : sa terre, ses gènes, ses pairs, la religion, ses relations avec les politiques… Autant de voies qui permettent d’approcher l’homme, ses grandeurs et ses faiblesses, ses obstinations et ses adversités, en scrutant le créateur et son génie. Gardiner est un pédagogue cultivé, de cette trempe qui n’enseigne pas mais qui donne l’envie d’apprendre. Par ces 14 chapitres, il se rappelle Nadia Boulanger : dans ses chorals, Bach accorde la même importance à chaque ligne tout en lui faisant jouer un rôle différent. Il faudrait pouvoir lire chacun de ces chapitres de façon linéaire, mais aussi en superpositions, de façon contrapunctique. Gardiner, l’interprète, y explique comment l’executio est la voie irremplaçable pour comprendre les faces cachées d’une partition de Bach, comme les rapports intimes entre une sonorité instrumentale et celle des mots dans une cantate (pp. 310-312). Ou comment, par exemple, deux flûtes à bec et deux violes font d’une cantate un chef d’œuvre : Bach avait 20 ans quand il composa l’Actus tragicus, et les pages 200 à 209 du Portrait qui lui sont consacrées se lisent et se relisent. Écrit foisonnant, outil de travail, œuvre d’érudition autant que de plaisir, enquête historico-policière tout à la fois. Mais c’est aussi une somme à l’image de l’œuvre de Bach : complexe, intimidante à l’abord, prenante dès qu’on s’en croit familier.

Albéric Lagier

Musique au château du ciel, un portrait de Jean-Sébastien Bach, traduction (excellente) de Laurent Cantagrel et Dennis Collins, éd. Flammarion, 752 pages. 35€

Troisième volet d’une « trilogie textuelle » dont Le Discours musical (1984) et Le Dialogue musical (1985) sont les deux premiers, La parole musicale, propos sur la musique romantique, réunit textes et interviews de Nikolaus Harnoncourt. Le véritable sujet, encore une fois, en est le maestro lui-même. Bonnes phrases.

« Je pense que l’art est le seuil vers l’humain ». « J’ai toujours été considéré comme un spécialiste de ce que j’ai fait. » « D’un côté, je suis un véritable solitaire. D’un autre côté, je recherche le dialogue avec les penseurs. Et cela me rend presque plus solitaire encore. » « Je lis toujours stylo à la main. Cela confine parfois au ridicule ». « Seuls les chefs-d’œuvre de tout premier plan méritent d’être présentés en concert. » « On ne doit pas céder à la tentation de rendre trop concret le contenu musical. La pensée humaine cherche la logique, vise une signification claire, un oui/non » « Déjà enfant, j’avais cette disposition de ne rien considérer comme admis et à tout mettre en doute. » « La décision de devenir musicien est arrivée très soudainement. J’avais dix-sept ans et j’étais tombé malade. J’ai entendu à la radio le mouvement lent de la Septième Symphonie de Beethoven. C’était une interprétation de Furtwängler ». « Jeune, j’ai beaucoup lui Pascal et j’y ai trouvé mon juste point d’équilibre. En fin de compte, je crois que c’est toujours le cœur qui décide. En art, l’intuition, c'est-à-dire le domaine du cœur et le savoir sont en pratique indispensables. » « Le concept d’idée renvoie toujours à la mélodie. » « Le domaine de l’art, c’est le royaume de l’imagination. Sa force invisible est puissante et dangereuse, ses effets sont subversifs. » « J’irais même jusqu’à dire qu’il n’existe pas de musique non religieuse. » « Je n’ai jamais eu cette croyance au progrès. Je n’ai jamais considéré qu’un tableau de Rembrandt est meilleur qu’un tableau de Van Eyck, ou qu’une œuvre de Mozart est meilleure qu’une œuvre de Josquin. » « La fidélité à l’œuvre est une notion catastrophique et destructrice : le savoir du musicien sur la pratique interprétative est écrasé au nom du texte écrit. » « L’instrument reste toujours un instrument, un outil. Et si nous donnons à l’instrument une valeur absolue, alors l’outil devient plus important que la musique. Involontairement, mon travail a peut-être contribué à cette vision ». « Quand j’étais jeune musicien d’orchestre, je dus jouer la Symphonie en sol mineur de Mozart plusieurs fois par an. C’était toujours joli et charmant. Mais la partition sur mon pupitre me disait autre chose. » « Nous ne saurons jamais la vérité sur Mozart. C’est l’image que nous nous forgeons nous-mêmes que nous prenons pour sa vérité. » « L’inspiration musicale des grands maîtres des XVIIIème et XIXème siècles est majoritairement extramusicale. » « Avec le Philharmonique de Vienne, je ne dirige pas La Passion selon Saint Matthieu sur instruments historiques. Et pourtant, c’est Bach. » « Je n’entends rien de catholique dans l’œuvre de Bruckner » « Je considère Tristan et Les Maîtres chanteurs comme des œuvres géniales. Et pourtant ça ne passe pas. Je cale toujours au premier acte. » « J’ai été fasciné de voir à quel point la sculpture baroque était vivante. Et en même temps, dans ma jeunesse, je me demandais pourquoi je trouvais la musique de la même époque si ennuyeuse. » « Dans la Quatrième de Brahms, j’entends Gabrieli, notamment dans le deuxième mouvement, et j’aperçois Purcell dans les Variations Haydn. » « Aïda, c’est de la musique de chambre de premier ordre. »

François Lafon

La Parole musicale, propos sur la musique romantique, de Nikolaus Harnoncourt. Traduction et préface de Sylvain Fort. Actes Sud, 240 p., 22 €

Aux Editions M.E.O, Ciel avec trou noir, de Caroline Alexander. Un puzzle autobiographique en forme d’énigme, ou comment d’Allemagne en France via la Belgique et l’Angleterre, une enfant juive traverse le « trou noir » du nazisme pour se reconstruire en comédienne, puis en écrivain et critique de théâtre et de musique. Une figure du métier, comme on dit. Tout autant que le théâtre, la musique structure le récit : forme sonate (thème A, thème B, retour du A), chromatisme et diatonisme (1989 : pèlerinage au lieu de naissance ; 2007 : pose de « stolpersteine », ou pierres du souvenir ; 2011 : voyage à Auschwitz). Pas de sensiblerie, une certaine distance, de l’humour même, et un humour finement référentiel, comme l’envahissement par le prélude de Tristan et Isolde de l’étrange mini-librairie nichée dans le théâtre de l’Ambigu (remplacé en 1966 par un immeuble de bureaux), tenue par un pétainiste astrologue (sic) découvrant dans le thème de l’auteur le trou noir qui donnera son titre au livre. Non moins évocateur ce cycliste chasseur d’autographes faisant son entrée au son de la "Chevauchée des Walkyries", et cherchant le théâtre (nous sommes an 1964) où Maria Casarès joue La Reine verte de Maurice Béjart et Pierre Henry. « Il y aura hélas encore des multitudes de façons d’aborder le thème où le vingtième siècle s’est englouti », remarque dans sa préface l’écrivain belge Pierre Mertens (auteur, entre autres, du livret de l’opéra La Passion de Gilles, musique de Philippe Boesmans). Le mal par le mal, Wagner en guise de vaccin, n’est peut-être pas la pire.

François Lafon

Ciel avec trou noir, par Caroline Alexander. Préface de Pierre Mertens. Editions M.E.O, 240 p., 20 €

Dans la collection Folio Biographies (Gallimard) : George Gershwin de Franck Médioni. Un Gershwin vu du jazz, dédié à Martial Solal, s’ouvrant sur une évocation de Manhattan de Woody Allen (« Pour lui, New York semblait n’exister qu’en noir et blanc et ne vibrer qu’au rythme du grand George Gershwin ») et se refermant sur l’épitaphe imaginée par le musicien lui-même : « George Gershwin, compositeur américain… Compositeur ? Américain ? ». Une bio sérieuse par ailleurs, alertement écrite, prenant en compte les multiples aspects et aspirations de ce surdoué de la chanson fasciné par Ravel et dont Schoenberg prononça l’éloge funèbre à la radio. A comparer avec les ouvrages déjà parus en VF sur le sujet, fortement influencés par la personnalité de leurs auteurs : entertainment avec Alain Lacombe (Gershwin, Une chronique de Broadway - Van de Velde), histoire avec Eric Lipmann (L’Amérique de George Gershwin), musique avec Denis Jeambar et Maryvonne de Saint-Pulgent (Mazarine), analyse du phénomène par les classiques Jean-Christophe Marti (Ed. Gisserot) et Mildred Clary (Gershwin, une rhapsodie américaine - Pygmalion). Tous oscillant entre le song de Porgy an Bess (cité par Médioni) : « I Got Plenty O’nuttin’ » (« Je suis plein de rien ») et l’affirmation de Gershwin lui-même : « J’ai la modeste prétention de contribuer à l’élaboration du grand roman musical américain. C’est tout ».

François Lafon

George Gershwin, par Franck Médioni, Gallimard, Folio “Biographies”, 254 p., 8,40 € (7,99 € en format numérique)

Livres de printemps : Le Baroque nomade de Jean-Christophe Frisch et les Mémoires de Riccardo Muti. Soit deux ouvrages où la musique a sa place, mais pas la même musique, ni la même place. Dans le premier, le fondateur de l’ensemble XVIII-21 raconte comment il a retrouvé tout un répertoire et en a approché l’interprétation adéquate en parcourant le monde, de Pékin à Chandernagor, en se penchant sur les travaux du moine voyageur Teodorico Pedrini (1671-1746) et en faisant concert commun avec des instrumentistes dépositaires de traditions millénaires. Dans le second, le directeur musical de l’Orchestre de Chicago et ancien patron de la Scala de Milan confie à un magnétophone des bribes de vie mises ensemble par le musicographe Marco Grondona. Le livre de Frisch est personnel, précis, pointilleux. Il ne se lit pas comme un roman mais on a envie de le conserver. Celui de Muti-Grondona, qui commence bien (enfance napolitaine et formation milanaise auprès du chef Antonino Votto), se poursuit de manière plus elliptique et convenue (impasse systématique sur les sujets litigieux) et se lit comme un entretien promotionnel. Mis ensemble, les deux ouvrages résument les deux discours dominants sur la musique : le happy few et le mainstream. Un grand écart qui ne date pas d’hier, mais qui ne contribue pas à renouveler le sujet.

François Lafon

Le Baroque nomade, de Jean-Christophe Frisch, Actes Sud, 240 p. , 20 € - Prima la musica !, de Riccardo Muti avec Marco Grondona, traduit de l’italien par Sergio Filippini, L’Archipel – France Musique 240 p., 21 €

Colette, du temps où elle était critique musical au quotidien Gil Blas de concert avec Debussy (1903) : « Avant le concerto, Mme Faliero-Dalcroze avait chanté de la musique italienne avec une voix fraîche et une robe rose. » ; « Salle Humbert de Romans, la vicomtesse de Trédern a chanté Ève de son mieux. Ce mieux est l'ennemi du bien » ; « Quelle foule au Nouveau-Théâtre ! On y joue pourtant de l'excellente musique ! Si le public devient connaisseur, maintenant, c'est la fin du monde ! » ; « Mlle Dangès vocalise un si déplorable air des Huguenots qu'elle ferme les yeux tout le temps, pour ne pas voir ce qu'elle chante. » Elle avait annoncé la couleur en prélude à son premier article, s’autorisant de la réputation de feuille de chou mondaine que traînait Gil Blas (où ont écrit, quand même, Courteline, Maupassant, Zola, Barbey d’Aurevilly, Jules Renard, Tristan Bernard et quelques autres) : « Rassurez-vous, je ne vous parlerai, chaque semaine, que très peu de musique. D'abord, parce que ça m'aralerait ; ensuite parce que Debussy aux boucles d'ébène me paraît, tout de même, plus autorisé que moi […]. J'apporterai, du moins, à cette critique à côté (très à côté) la bonne foi et la mauvaise éducation qui m'ont déjà fait tant d'ennemis dont j'espère bien que chaque jour grossira le tas. » Elle ne faisait que suivre l’exemple de Debussy, lequel n’hésitait pas à décrire ainsi une mélodie de son confrère Grieg : « C’est une espèce de chanson, très douce, très blanche, de la musique pour bercer les convalescents dans les quartiers riches… » Tout cela longtemps avant le politiquement correct. Comme faisait dire George Bernard Shaw (lui aussi critique musical à ses heures) au Pr Higgins dans sa pièce Pygmalion : « Les Français s’intéressent moins à ce qu’ils disent qu’à la manière de le dire ».

François Lafon

Colette : Au Concert, édition établie et présentée par Alain Galliari, Le Castor Astral (1992)

Aux Editions Michalon, Max-Pol Fouchet, le feu la flamme, une rencontre, d’Adeline Baldacchino. A la fois biographie, déclaration d’amour (littéraire) et essai poétique, le drôle d’hommage d’une magistrate à la Cour des comptes née en 1982 à un écrivain-journaliste-chroniqueur-agitateur-pionnier de la télévision disparu deux ans plus tôt. Parmi les nombreuses compétences de cet intellectuel comme on n’en fait plus guère - ou plutôt comme on n’en voit plus guère dans les médias -, la musique tenait un rôle secondaire en quantité, primordial en qualité. Les nostalgiques de l’ORTF-chaîne unique en noir et blanc se souviennent de Max-Pol Fouchet assis devant un bureau, cadré en plan moyen et dissertant sans notes ni prompteur sur le livre de la semaine dans Lectures pour tous, mais aussi des retransmissions en direct et en prime time du festival d’Aix-en-Provence, où le même M.P.F. - en smoking cette fois - racontait Ariane à Naxos (Régine Crespin, Mady Mesplé), Pelléas et Mélisande (Eliane Lublin, Gabriel Bacquier) ou Le Monde de la lune de Haydn (Carlo Maria Giulini au pupitre) sur un ton bonhomme et légèrement pédant : « Ce que nous sommes et ce que nous voudrions être, ce n’est pas la même chose. Mozart le sait », déclarait-il en prélude à La Flûte enchantée. Bien des années auparavant, le jeune Max-Pol inventait des programmes de concert liés à l’actualité : Debussy, Ravel, Schubert et Liszt pour l’invasion de la Tchécoslovaquie, Wagner, Mozart, Honegger et des chants hébreux en hommage aux Juifs chassés par Hitler. En 1968, il anime quotidiennement sur RTL Le Journal musical d’un écrivain : « La musique est produit de l’être, et elle produit de l’être ». Autres temps… En 1979, déjà malade, il signe avec les éditions Ramsay pour un Mozart. Résultat : Les Mémoires du chat qui suivit Mozart, quatre feuillets où l’on apprend qu’ « il est parfaitement stupide de prétendre que les chats n’aiment pas la musique ou qu’ils n’y entendent rien ». Pour les Nostradamus des taux d’audience et des parts de marché, il aurait décidément été l’homme à abattre.

François Lafon

Max-Pol Fouchet, le feu la flamme, une rencontre, d’Adeline Baldacchino. Editions Michalon, 286 p., 18 €

Quiconque connaît Marc Vignal – c’est notre cas puisque nous avons la chance de le compter parmi les chroniqueurs de Musikzen – sait qu’il ne badine pas avec l’Histoire. Pour évoquer une musique ou raconter un destin, seuls comptent pour lui les documents avérés que son infatigable curiosité lui a permis de rassembler et que son érudition l’a amené à en posséder à fond le moindre détail. Ce Salieri est donc loin de l’image romanesque qu’on en a généralement après Amadeus, la pièce de Peter Shaffer et le film de Milos Forman. " La coexistence avec Mozart," comme le dit judicieusement Marc Vignal, ne constitue, d’ailleurs, pas l’essentiel du livre : elle a duré dix ans alors que Salieri a vécu pratiquement soixante ans à Vienne. On découvre ainsi, dans cette riche biographie, l’art du louvoiement de cet Italien tiraillé entre l’opera buffa de sa péninsule natale et le Singspiel à l’allemande, ballotté par des souverains successifs aux goûts forts différents (Marie-Thérèse, Joseph II, Léopold II et François II), et très soucieux de préserver sa place de directeur des théâtres impériaux. En toile de fond, des luttes d’influence pour le choix des œuvres, des compositeurs, des chanteurs ou des librettistes, bref, rien qui n’ait disparu aujourd’hui. Et la musique de Salieri ? Marc Vignal raconte les plus importants de sa quarantaine d’opéras ainsi que l’accueil qui leur a été fait, mais on sent bien que ces œuvres n’ont rien d’impérissable, et l’on comprend bien pourquoi en lisant les extraits de lettres qui figurent dans ce livre : le style chantourné et déférent de Salieri laisse présager de partitions honnêtes ; celui de Mozart, pétulant et fougueux, de quelques éclairs de génie.

Gérard Pangon

Antonio Salieri éd. : Bleu nuit - Collection Horizons 176 pages 20€

Enfin en français chez Actes Sud : Alban Berg et Hanna Fuchs, Suite lyrique pour deux amants, de Constantin Floros. Le matériel idéal pour un opéra que Berg n’a pas composé, ou un film que Visconti n’a pas tourné. Mieux encore que Tristan et Isolde inspiré à Wagner par son aventure avec Mathilde Wesendonck, la Suite lyrique de Berg – vaste quatuor à cordes en forme de message crypté à une maîtresse cachée – est comme l’illustration de la nouvelle de Henry James Le Motif dans le tapis (1896), où il est question d’une sorte de Graal artistique dissimulé dans la trame d’une œuvre d’art. Au départ, un adultère mondain : un compositeur d’avant-garde et une femme riche, mariés chacun de son côté, des lettres enflammées du premier à la seconde - laquelle n’y répond pas mais les conserve amoureusement -, un chef-d’œuvre à clé (la Suite lyrique), deux même, si l’on ajoute l’air de concert Der Wein d’après Baudelaire. A l’arrivée, un guide d’écoute des six mouvements du quatuor (« allegretto joyeux », « andante amoureux », « trio extatique », « adagio passionné », « presto ténébreux et délirant », « largo désolé »), le tout unifié par un mystérieux motif de quatre notes, initiales croisées d’Alban Berg (la, si bémol) et de Hanna Fuchs (si, fa). Piment supplémentaire : ces lettres et la partition annotée de la Suite lyrique ne seront connues qu’en 1977, quarante-deux ans après la mort de Berg et un an après celle de sa femme Hélène, gardienne du temple façon Cosima Wagner (elle refusera jusqu’au bout que l’opéra Lulu soit achevé). Dans son avant-propos, le violoncelliste Jean-Guihen Queyras, qui vient d’enregistrer la Suite lyrique avec l’Ensemble Resonanz (Harmonia Mundi), rappelle que « cet immense quatuor, comme tout chef-d’œuvre, existe par lui-même et résiste à toute simplification ». Berg, qui aurait voulu que les auditeurs de son opéra Wozzeck n’y remarquent pas les nombreuses références aux formes du passé, aurait été d’accord avec lui.

François Lafon

Alban Berg et Hanna Fuchs, Suite lyrique pour deux amants, de Constantin Floros, traduit de l’allemand par Sylvain Fort. Actes Sud, 232 p., 20 €

Aux éditions Michel de Maule : Festival de musique(s), un monde en mutation, une comparaison internationale, écho d’un colloque organisé à l’Eurométropole de Lille en novembre dernier. 330 pages, avec tableaux et graphismes, pour faire le point sur un des phénomènes les plus significatifs de la vie musicale actuelle, tous genres confondus. Si l’on en croit les statistiques, on apprend que le festival européen moyen existe depuis 21,5 ans, attire 28 455 spectateurs, jouit d’un budget de 860 000 euros et a lieu en juillet et en août, pendant dix jours. Ceci posé, il faut faire la différence entre Vérone et La Roque d’Anthéron, Bayreuth et les Vieilles Charrues, et c’est là que tout se complique. Objectifs artistiques, culturels et territoriaux, périodisation et permanentisation, bénévolisation et salarisation, événementialisation du fait culturel débouchant sur une festivalisation touristico-économique généralisée : décris-moi quel(s) festival(s) tu fréquentes (ou tu organises), je te dirai qui tu es. L’époque est en tout cas révolue des festivals naissant spontanément (ou presque) autour d’un artiste (Pablo Casals à Prades) ou d’un esthète au riche carnet d’adresses (Gabriel Dussurget à Aix-en-Provence). Collectivités locales, sponsoring et mécénat, gestion de l’image : les pèlerinages de notre temps, fédérant les foules dans des lieux propices à la sublimation sont avant tout affaire de réseaux. Ardu, mais éclairant.

François Lafon

Festivals de musique(s), un monde en mutation. Sous la direction d’Emmanuel Négrier, Michel Guérin et Lluis Bonet. Editions Michel de Maule, 332 pages, 26 € (aussi disponible en version anglaise)

Chez Actes Sud/Classica : Bellini de Jean et Jean-Philippe Thiellay, auteurs dans la même collection d’un Rossini habilement troussé. Cette fois, le pari est plus ardu. Trois raisons : Bellini est mort jeune (33 ans), les documents de première main sont rares et souvent expurgés, et surtout, le personnage n’est pas sympathique : « Jeune ambitieux, mal à l’aise avec les femmes ou en tout cas plus doué pour l’amitié que pour l’amour, égoïste, colérique, volcanique même, il a tout fait pour se réserver exclusivement à son œuvre, à sa fortune, à sa légende, sans trop de considération pour ceux qui l’entouraient ». Si l’on ajoute qu’on lui doit une dizaine d’opéras parmi lesquels trois chefs-d’œuvre - La Somnambule, Les Puritains, Norma, ce dernier étant le seul à n’avoir jamais quitté les affiches - dont le succès est principalement lié au charme indicible du beau chant, on n’en admire que davantage le relatif intérêt que les auteurs parviennent à entretenir au long des 200 pages de leur texte. Berlioz et Wagner, direz-vous, n’étaient pas non plus sympathiques. Au moins ont-ils mâché le travail de leurs commentateurs et biographes en s’expliquant longuement sur le pourquoi et le comment de leur art. Bellini, lui, s’est contenté d’incarner (ou de désincarner) l’air de son temps et de donner à l’opéra des héroïnes emblématiques. Pas très coopératif, en plus.

François Lafon

Bellini, de Jean et Jean-Philippe Thiellay. Actes Sud/Classica, 208 p., 18,80 €. A l’Opéra de Paris Bastille : Les Puritains (25 novembre-19 décembre 2013), Les Capulet et les Montaigu (24 avril-23 mai 2014)

Aux Editions Philippe Rey, Piano intime, conversations d’Alexandre Tharaud avec Nicolas Southon. Pas encore des mémoires (Tharaud va avoir quarante-cinq ans), mais l’évocation d’une carrière fondée sur le disque. « Chaque disque est un journal intime », affirme l’artiste. Découverte de Chopin, Beethoven et Vivaldi dans la collection Le Petit Ménestrel sur le tourne-disque familial, passion pour Brel, Brassens, Cora Vaucaire mais aussi et surtout Barbara. Nouvelle vie avec le récital Rameau, précédé, comme un adieu aux années de formation, d’un disque Schubert bien-aimé (« Qui l’a écouté ? Personne, je crois »), liberté et pression du succès avec Ravel et Satie, Couperin et Scarlatti, jusqu’au Bœuf sur le toit et à la bande originale du film de Michael Haneke Amour. Cela pourrait être un livre pour les fans, ce public que l’on voit aux concerts de Tharaud, qui contribue à l’atmosphère très particulière qui y règne, entre cénacle élargi et affirmation d’une façon nostalgique et postmoderne à la fois de concevoir la musique. C’est plus et mieux : une réflexion très fine sur l’art et l’artiste, sur les limites que l’on transcende et le rapport aux autres, avec l’évidence souriante contrebalançant une angoisse insondable qui est la marque du personnage. On oublie presque que le disque est un support en sursis, et que de ce point de vue, une telle carrière appartient déjà à l’histoire. C’est peut-être, d’ailleurs, la vraie raison d’être de ce livre.

François Lafon

Alexandre Tharaud : Piano intime, conversations avec Nicolas Southon. Editions Philippe Rey, 192 p., 17€. Autograph, nouveau CD chez Erato/Warner - Alexandre Tharaud, le temps dérobé, documentaire de R. Aellig Régnier, en salles le 30 octobre. Alexandre Tharaud, domaine privé, Cité dela Musique (Paris), du 15 au 22 novembre

Chez Actes Sud, un classique attendu en français depuis vingt-cinq ans : Les Voix d’un renouveau (The early music revival : a history - 1988) de Harry Haskel. Prenant comme acte fondateur la recréation de La Passion selon Saint Matthieu de Bach par Mendelssohn en 1829, Haskell (lui-même violoncelliste et chanteur) raconte la longue histoire qui conduira à la vague baroqueuse des années 1970, et à la transformation du paysage musical qui s’ensuivra. Avec son traducteur et – pourrait-on dire – co-rewriter Laurent Slaars (lui-même baryton), il a mis son étude à jour, élargissant en particulier son propos au phénomène vu de chez nous. Un essai on ne peut plus sérieux mais qui se lit comme un roman d’initiation et d’apprentissage, dont la grande force est d’exposer tous les points de vue sans prendre parti pour aucune chapelle, que l’on sait pourtant nombreuses et souvent sectaires. Grande question : qu’est-ce que l’authenticité en matière d’interprétation ? Eternel débat : en quoi un hypothétique (fantasmatique ?) retour à l’original peut-il éclairer l’auditeur moderne ? Leçon à méditer : il ne suffit pas de jouer sur instruments anciens, de chanter comme indiqué dans les traités ni de tout savoir sur le compositeur et son monde pour redonner leurs chances aux chefs-d’œuvre d’un autre temps : " Avant le concert, 95% de recherche et de technique ; pendant le concert, 95% de musique ", préconise William Christie. Maintenant que le mouvement (dit) baroque est entré dans sa période postmoderne, que les orchestres symphoniques ont revu leur Mozart à l’aune des récentes recherches et que l’on applique à Brahms et Debussy les principes archéologiques jusqu’ici réservés à Bach et Vivaldi, le Haskell (comme on dit la Bible) fait figure de chronique définitive de la dernière grande bataille musicale de notre temps. Encore que, comme le rappelle Gilles Cantagrel dans sa préface : « Le doute et l’esprit critique doivent en fin de compte nous exhorter à poursuivre la tâche ».

François Lafon

Les Voix d’un renouveau, la musique ancienne et son interprétation de Mendelssohn à nos jours, de Harry Haskell, traduit de l’américain par Laurent Slaars. Préface de Gilles Cantagrel. Actes Sud, 384 p., 30 €

Bicentenaire Wagner, double réédition – chez Perrin et en Folio - de Ma Vie, autobiographie de l’artiste. Un doublon ? Pas tout à fait. L’histoire de l’œuvre - autojustification autant qu’autoglorification - est en elle-même un roman. Quand Wagner meurt en 1883, sa veuve Cosima en fait disparaître le plus d’exemplaires possible et en établit une version « officielle », traduite en français en 1911. Une nouvelle traduction paraît en 1983, censée s’appuyer sur l’original ressorti en allemand en 1963, mais elle est elle-même tronquée et fautive. Les responsables des nouvelles éditions – Dorian Astor chez Perrin, Jean-François Candoni chez Folio – reviennent à la traduction de 1911, la revoient, la corrigent et l’augmentent de passages supprimés. Différence notable : le premier est le plus exhaustif possible, alors que le second opte pour le digest, façon de rendre digeste un texte qui ne l’est pas toujours. Perrin pour les spécialistes, Folio pour les néophytes, donc ? Pas tout à fait non plus, l’appareil critique établi par Astor permettant de mieux se retrouver dans le texte que celui, plus succinct, de Candoni, lequel signe, cependant, une préface qui est un modèle du genre. A la ville comme au théâtre, Wagner a besoin de metteurs en scène pour jongler avec ses ambiguïtés.

François Lafon

Wagner : Ma Vie. Traduction révisée, complétée et annotée par Dorian Astor. Perrin, 828 p., 34€ - Choix et édition de Jean-François Candoni. Folio Classique n° 5559, 544 p., 8,10 €

Parus en même temps dans la collection Folio Biographies : Bach par Marc Leboucher et Edith Piaf par Albert Bensoussan. Rien à voir, sinon les patronymes, monosyllabiques, et l’aura de légende. « On n’en a jamais fini avec lui », disait Schumann du premier. Avec la seconde non plus, si ce n’est qu’elle n’a pas encore trois siècles d’existence posthume. A noter que Bach apparaît sans son prénom (ils étaient pourtant toute une famille), alors que Piaf conserve le sien, comme un titre de noblesse qu’elle aurait retrouvé une fois passées les incartades de la Môme Piaf, comme on disait la Môme Moineau, du nom d’une goualeuse devenu milliardaire. Rien à voir non plus entre les deux textes. Marc Leboucher, écrivain, éditeur, spécialiste des questions religieuses et disciple de l’historien René Rémond, part du vœu pieux « Le but de la musique devrait n’être que la gloire de dieu et le délassement des âmes » pour mettre l’accent sur le contexte théologico-politique de l’époque en même temps que sur la progression musicale et sociale très pensée du Cantor. Pas de scoop, ni de remise en question des travaux de ses nombreux prédécesseurs, mais le don déjà remarquable d’être à la hauteur du sujet en 350 pages. Bensoussan, plus à son affaire qu’avec Verdi (voir ici), part, lui, de « C’est l’amour qui fait rêver » (paroles : Edith Piaf ; musique : Marguerite Monnot – 1960) pour tenter de reconstituer un parcours où le trop-dit et le non-dit se retrouvent pour achever d’égarer les curieux. Bach l’insaisissable et Piaf l’escamoteuse : deux mystères en somme, qui chacun à leur manière mettent à mal la notion même de biographie.

François Lafon

Albert Bensoussan : Edith Piaf, Folio Biographies n° 99, 240 p., 7,50 € - Marc Leboucher : Bach, Folio Biographies n° 102, 384 p., 9,10 €

Cités par Pierre Assouline dans son blog La République des livres, ces propos de l’écrivain et poète André Suarès, dont les chroniques « Sur la musique », parues dans la Revue musicale entre 1912 et 1936, viennent d’être réunies en volume chez Actes-Sud : « Qui entend la Passion selon Saint Matthieu comme on la donne à Leipzig, se sent désarmé devant les Allemands. Le peuple capable de créer une telle œuvre, et de la rendre comme elle a été créée, un tel peuple est absous. Quoi qu’il fasse, on ne peut le haïr. On lui doit la justice, qu’il refuse aux autres. Et ses égarements, ses excès, ses crimes mêmes sont effacés par une puissance si harmonieuse et tant de haute vertu. On dit de Timour ou Tamerlan qu’il est né les mains pleines de sang. L’Allemand est né les mains pleines de massacres, et l’âme pleine de musique. Le sang n’est rien ; mais la musique est tout, parfois ; et parfois, le tout est musique ». Un paradoxe, voire une provocation de plus de la part de ce trublion de l’esprit, qui avait été parmi les premiers à dénoncer le danger nazi, qui écrivait « Il n’y a que les Allemands pour être injurieux et grossiers comme des Boches », et affirmait de façon plus ambiguë « J’aime Beethoven, mais j’aime mieux la musique ». N’empêche que cette absolution implique l’idée reçue (c’est à dire discutable) que la musique exprime l’âme d’un peuple et même (plus discutable encore) l’âme éternelle de ce peuple. On peut aligner les variations sur le thème : Bach est allemand, mais l’Allemagne n’est pas Bach ; aimer Wagner, c’est aimer le côté sombre de l’Allemagne, aimer Bach c’est aimer son côté clair ; le docteur Mengele pleurait à Mozart comme Al Capone à Paillasse, etc. Mais ce serait sous-estimer Suarès, qui a écrit aussi : « L’art se moque des lois qu’on prétend lui donner, comme la vie se moque des principes » et « A tout coup, le dogme est paradoxe ».

François Lafon

André Suarès : Sur la musique. Préface de Stéphane Barsacq. Actes Sud, 224 p., 21 €

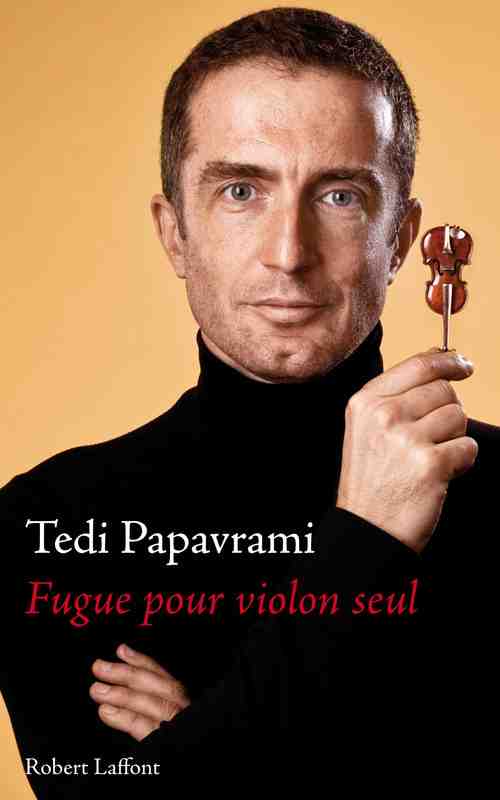

Dans son livre Fugue pour violon seul, le violoniste Tedi Papavrami raconte sa vie d’exilé de l’Albanie d’Enver Hoxha. Une énième biographie au ton dickensien, ou comment le talent et la volonté parviennent à infléchir un destin particulièrement chargé ? Oui et non. La photo de couverture - que l’on retrouve sur le coffret de six CD Violon seul édité par Zig-Zag Territoires -, le montre de face, l’œil fixant l’objectif, tenant comme un stylo un violon miniature. Mystère revendiqué, ou promesse de tout dire, de ne rien nous épargner ? Les deux, bien sûr. Papavrami écrit comme il joue (on peut penser qu’il écrit lui-même, étant traducteur en français de son compatriote Ismaïl Kadaré), sans fioritures ni effets de manche, avec une certaine hauteur, voire une certaine froideur, diront ceux qui confondent expression artistique et déballage personnel. Son récit ne nous épargne rien en effet, ni de ses malheurs ni de ses états d’âme, et pourtant il est savamment distancié, difficilement récupérable par les professionnels de la larme à l’œil. Crédible donc, avec même une certaine valeur littéraire. Dans la version numérique du livre, certains chapitres se terminent par un morceau à écouter : la Sonate pour violon seul de Bartok pour « Aperçus de l’autre monde » (l’Ouest), la Chaconne de Bach pour « Seul à Paris ». Même chose pour la version papier, avec flash codes à scanner sur smart-phone. La preuve par la musique, comme pour préciser encore le propos.

François Lafon

Tedi Papavrami, Fugue pour violon seul, Robert Laffont, 317 p., 21€ - Tedi Papavrami, Violon seul (Bach, Paganini, Bartok, Scralatti, Ysaÿe), coffret de 6 CD Zig-Zag Territoires

Chez Buchet-Chastel : Teresa Berganza, Un Monde habité par le chant, cent-cinquante pages de propos recueillis par Olivier Bellamy à l’occasion des quatre-vingt ans de la cantatrice. « Les psychiatres m’ont toujours fait peur, peut-on lire page 135. Pas par crainte qu’ils me trouvent folle – je sais que je le suis – mais à cause de cette manie qu’ils ont de mettre les gens dans des cases ». Tout Berganza est là : rangée très tôt dans la case « artiste BCBG », elle a mis du temps à faire admettre - et à admettre elle-même - que sous la plage, il y avait les pavés. Jusqu’à ce qu’elle chante Carmen en fait (1977), qui a été pour elle le rôle de la grande libération. Et encore le malentendu a-t-il été attisé par le fait qu’entre la fière féministe du disque (Deutsche Grammophon) et la gitane jusqu’au-boutiste qu’elle campait sur scène, il y avait là encore un monde. Comme l’interviewer a supprimé les questions, les propos de Teresa Berganza, bien que classés en chapitres, sont un peu répétitifs et parfois contradictoires : elle nous mène où elle veut, avec un charme, un don de persuasion et une propension à l’autocongratulation qui en disent long sur elle, mais qui auraient gagné à être recadrés. Ses fans se délecteront, les autres auront un peu de mal à reconstituer le puzzle. La discographie et la chronologie qui complètent l’ouvrage n’en sont que plus utiles.

François Lafon

Un Monde habité par le chant. Teresa Berganza avec Olivier Bellamy. Buchet-Chastel, 210 p., 20 €

Chez Actes Sud, La passion prédominante de Janine Reiss, La voix humaine, de Dominique Fournier. Un double titre codé (citation de Don Giovanni + opéra de Poulenc) surmontant la photo d’une dame élégante en manteau de lainage à col de fourrure. Rien qui puisse attirer le chaland s’il n’est déjà amateur d’opéra, et amateur éclairé encore, Janine Reiss étant chef de chant, c'est-à-dire destinée à rester dans l’ombre des vedettes qu’elle fait travailler. « Qui pourrait bien être intéressé par ce livre ? », a-t-elle demandé au producteur de télévision Dominique Fournier quand il lui a présenté le projet. Le livre n’a pas dû être facile à écrire, Janine Reiss n’étant ni bavarde ni vantarde. Les stars internationales se bousculent pour préparer leurs rôles avec elle ? Oui, et alors ? Elle a été la conseillère et l’amie de Maria Callas ? Oui, et un soutien dans les années difficiles. Elle est la mémoire des grandes années du disque lyrique ? Oui encore, et de la scène aussi, particulièrement à l’Opéra de Paris, à l’époque où Rolf Liebermann en était le directeur. La première partie retrace cette vie à la fois luxueuse et austère, et les propos de Janine Reiss la dépeignent tout entière : simples, voire évidents en apparence, à méditer en réalité. Dans le dernier tiers, l’auteur livre tout cru, un peu en vrac, l’essentiel des heures d’interview qu’il a réalisés. Cela a un côté hâtif, répétitif, mais là encore il y a à glaner, avec en filigrane la conscience qu’a cette oreille des stars d’appartenir à un monde lyrique qui est déjà une page d’histoire.

François Lafon

La passion prédominante de Janine Reiss, La voix humaine, de Dominique Fournier. Actes Sud, 155 p., 17 €

Chez Folio Biographies, un Verdi « du bicentenaire » par Albert Bensoussan, déjà auteur d’un Garcia Lorca dans la même collection. Un travail consensuel pour un compositeur qui occupe le terrain lyrique au même titre que son contemporain Wagner, mais sans - tant s’en faut - frôler autant de précipices. S’inspirant de l’historique Verdi de Jacques Bourgeois (Julliard – 1978) et le mentionnant souvent, Bensoussan est plus subjectif que son modèle, passant sur les ouvrages qui ne l’intéressent pas (quelques lignes sur Un Giorno di regno, pas un chef-d’œuvre mais seul essai dans le genre bouffe avant l’ultime Falstaff) et n’hésitant pas à se présenter lui-même comme un nostalgique de l’époque où, dans son Alger natal comme à l’Opéra de Paris, on allait écouter Renée Doria et René Bianco chanter Rigoletto sans chercher midi à quatorze heures, en français et le cœur sur la main. Un temps où la psychanalyse n’allait pas dénicher de sujets qui dérangent et où la musicologie ne venait pas compliquer les choses. « Verdi a fait couler plus de larmes – et de larmes de bonheur – que tout l’opéra de tous les pays et de tous les temps », affirme l’auteur en guise de conclusion. Non moins gênantes sont les erreurs et approximations qui émaillent le récit. De toute façon, si vous n’aimez pas ça, allez écouter du Wagner.

François Lafon

Verdi, d’Albert Bensoussan. Folio « biographies », 336 p., 8,60 €

Retour sur L’Anti-Wagner sans peine, paru en septembre dernier aux Presses Universitaires de France. L’auteur, Pierre-René Serna, sait ce qu’idolâtrer veut dire : il est lui-même un chantre de la cause berliozienne, et fait partie de ceux qui regrettent amèrement que le compositeur des Troyens ne suscite pas – en France tout au moins – la même dévotion que celui de Tannhäuser. Son Anti-Wagner est d’ailleurs une sorte de Pro-Berlioz inversé : si l’oeuvre et la personnalité du Français étaient aussi polémiques que celles de l’Allemand, celui-là aurait peut-être entraîné autant d’amour, autant de haine, bref, autant de buzz. Avec une candeur calculée et un esprit de contradiction éprouvé, Serna repasse donc tous les plats, même les plus faisandés, cuisinés depuis un siècle et demi par les ennemis ontologiques et les amoureux déçus de la musique de l’avenir : antisémitisme, boursouflure, fatras, nazisme, longueur, pangermanisme, végétarisme, etc. Ce faisant, il court au casse-pipe, et le sachant, ouvre quelques parachutes, rappelant qu’un peu de mauvaise foi est nécessaire dans la composition d’un antidote efficace à un poison aussi puissant. Dans sa postface, il évoque son peu de goût pour Verdi, l’autre bicentenarisé de l’année. Mais un Anti-Verdi sans peine aurait été moins alléchant.

François Lafon

L’Anti-Wagner sans peine, de Pierre-René Serna. PUF, 88 p., 9,50 €

Après tant d’autres, encore un opuscule censé « percer le mystère » Mozart ! Les précédents ont donc échoué dans cette entreprise impossible. Sont proposés sept entretiens faits « de questions fictives et de réponses authentiques, [car] extraites, hors d’infimes exceptions, des lettres de W. A. Mozart [traduites en 1928 par] Henri de Curzon. » Fausse bonne idée ! De ces réponses maintes fois publiées, le lecteur de 2012 n’apprendra rien de neuf, aucun mystère ne sera donc percé. Lesdits entretiens se sont déroulés de septembre à la mi-novembre 1791. La santé de Mozart lui permettait-elle, juste avant sa mort, de répondre à bon escient ? Pas toujours. Il semble parfois avoir perdu tout repère temporel et spatial : d’où de pénibles radotages. Evoquant Pleyel, il se croit toujours en 1784. Interrogé sur la musique religieuse à Vienne en cette fin 1791, il reprend une déclaration de son père remontant à 1776 et concernant Salzbourg. Il oublie que sa sœur ne vit plus à Salzbourg mais à St. Gilgen avec son mari. Quelle pitié ! Pourquoi ne réfléchit-il pas sur les causes profondes de son échec à Paris, au lieu de se plaindre d’avoir eu froid avant de se produire ? Pourquoi ne proteste-t-il pas en entendant son intervieweur citer comme ayant été composée en 1778 dans la capitale française la plus tardive sonate « Alla Turca » ? Ou le qualifier lui-même d’homme « simple et bon, pur, loyal et noble de caractère » ? Très conscient de sa propre ambivalence, Mozart est allergique à la « brosse à reluire ». On s’étonne enfin de voir un tel connaisseur des auteurs contemporains d’opéras et de la vie de cour à Vienne écorcher le nom d’Anfossi pour en faire Alfonsi et accuser sans preuves Salieri, qui n’avait aucun intérêt à agir de la sorte, d’avoir « ouvertement déclamé contre Figaro ». Sans doute la disparition de Mozart intervint-elle sans qu’il ait eu le temps d’examiner et de corriger les épreuves de cette série d’entretiens : on l’espère pour sa mémoire.

Marc Vignal

Olivier Bellamy : Entretien avec Wolfgang A. Mozart. Plon, 2012, 141 p.

Plus de mille pages, voilà ce qu’il faut pour raconter Béla Bartók. Un livre référence ? Sans doute : cette nouvelle biographie est de loin la plus complète jamais publiée en français sur le musicien hongrois. En dix ans de travail, la musicologue Claire Delamarche a traduit quantité de documents et de lettres inédits jusqu’ici en français. Tout ce qu’on n’a même pas soupçonné sur l’auteur du Concerto pour orchestre est dans cette somme, riche en anecdotes. « La musique de Bartók ne peut s’appréhender sans une connaissance approfondie de l’homme et les circonstances qui l’ont entouré » (page 16) : sur cet aspect, le livre tient ses promesses. Racontée dans un style vif, la vie du compositeur est un véritable roman, d’où sort un portrait complexe. Sa vie sentimentale compliquée, avec plusieurs mariages et bien d’autres histoires d’amour (et un penchant pour les femmes plus jeunes que lui, comme cette Jelly Aranyi pour qui Bartók compose les deux sonates pour violon) n’est pas sans conséquences sur l’œuvre, analysée parallèlement à ces avatars. Claire Delamarche souligne par exemple un changement après le deuxième mariage de Bartók : « l’amour avait été, aux côtés du chant populaire, le principal aiguillon de son inspiration. Désormais, ses compositions ne mettront plus en scène cet aspect de lui-même. Elles présenteront un visage objectif, de titres abstraits, et les sentiments qu’y placera Bartók seront plus secrets - bien que tout aussi poignants » (page 483). Comprendre Bartók, c’est aussi se repérer dans l’histoire de la Hongrie pendant un demi-siècle mouvementé. Sait-on par exemple que Bartók, qui a fait de la tradition populaire hongroise la base de sa propre musique, a été accusé par la presse la plus nationaliste de trahison à son pays et de s’intéresser trop aux traditions populaires des autres peuples de l’Europe de l’Est ? Ouvrant ainsi toutes les portes du château du compositeur, ce livre est exigeant mais captivant, comme la musique de Bartók elle-même.

Pablo Galonce

PS : l’index et les appendices témoignent de la somme que constitue ce livre : analyse des gammes et des modes bartokiens, précis de prononciation de l’hongrois et table polyglotte sur les noms de lieux

Béla Bartók, par Claire Delamarche. Fayard, 39 euros.

Opéra Eros et le pouvoir, alpha et oméga du genre lyrique selon Dominique Jameux, qui règle la question en un peu moins de deux cents pages. Jeux de miroir entre Monteverdi (le fondateur) et Alban Berg (l’aboutissement), entre L’Orfeo et Wozzeck (rigueur classique de la forme), entre Le Couronnement de Poppée et Lulu (foisonnement baroque), le tout fondé sur la dualité homme-femme : passage fatal de l’Eros (l’amour) au Kratos (le désir de puissance) chez le héros, séduction mortelle pour la dame. Comme Jameux, voix historique de France Musique, est aussi fine plume (ses essais sur Strauss et Berg, au Seuil, font référence) la démonstration est rien moins que sèche. Les esprits cartésiens pourront même lui reprocher quelques raccourcis et vagabondages, et aller jusqu’à voir dans l’ouvrage un conducteur très développé d’émission de radio. On peut aussi être séduit par le métier avec lequel il nous conduit dans le labyrinthe de ses passions personnelles, en particulier lorsqu’il parle (très longuement, presque un quart du livre) de Berg et Lulu. Ce « je » assumé change en tout cas de tous ces livres traitant de musique, où l’auteur se cache derrière un « nous » oscillant entre l’affirmation du droit divin et le recours prudent au sens commun.

François Lafon

Opéra. Eros et le pouvoir. Monteverdi.Berg, de Dominique Jameux. Fayard, « Les Chemins de la musique », 198 p., 19 €

Fifty Shades of Grey, the classical album (EMI), music selected by the author EL James. Sur la couverture bleu nuit, un noeud de cravate en soie argentée. Track listing : des tubes signés Bach, Chopin, Verdi, Villa-Lobos, Waugh-Williams, Rachmaninov, Fauré, Debussy, Tallis (le motet pour quarante voix Spem in alium, quand même), le tout dans des versions de prestige du catalogue EMI. Il s’agit des morceaux musicaux cités dans le best-seller de l’été outre-Atlantique, une trilogie vendue à vingt millions d’exemplaires, d’abord en version e-book, puis en format papier. Fifty Shades of Grey (Cinquante nuances de Gris), en cours de traduction chez Jean-Claude Lattès, sort en France pour les fêtes et une adaptation cinématographique signée Bret Easton Ellis serait d’ores et déjà en pourparlers, avec comme acteur principal Ryan Gosling. Un cadeau de Noël idéal – livres et disque – pour votre petite nièce ? Euh, pas exactement. EL James est un pseudonyme et Fifty Shades of Grey est un ouvrage à caractère pornographique, racontant l’initiation sadomasochiste d’une étudiante déluré par un homme d’affaires nommé … Grey, pianiste à ses heures, d’où l’aspect musical de l’objet. Cela dit, si votre petite nièce est fan de Twilight (Dracula version ados), elle ne sera pas dépaysée devant la pauvreté littéraire de l’ouvrage (du « mum porn » – porno pour mamies -, rien à voir avec Histoire d’O ) et le disque ne pourra, en tout bien tout honneur, que parfaire son éducation musicale.

François Lafon