* (Le Triple concerto funèbre signé Karl Amadeus Hartmann est pour violon et cordes) (Photo © DR)

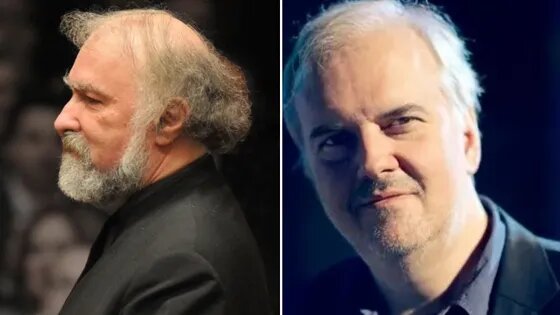

(Photo © Warner)

(Photo © DR)

(Photo © DR)

Pierre Boulez, Iannis Xenakis, György Ligeti, Mstislav Rostropovitch, Galina Vichnevskaïa, Maurice Le Roux, Witold Lutoslawski, Karlheinz Stockhausen, Henri Dutilleux, Mauricio Kagel, Pierre Henry, Luciano Berio, Olivier Messiaen, Luigi Nono, Toru Takemitsu, Eliott Carter, Sophia Goubaïdoulina, Helmut Lachenmann, Gÿorgy Kurtag, Peter Eötvös, Wolfgang Rihm…

Lors des Concours de la Ville de Paris, Olivier-Messiaen, Mstislav Rostropovitch.

En décernant le Prix des Muses.

Photo © Guy Vivien)

François Lafon

Musée de la Musique, Cité de la Musique, Paris. Philharmoniedeparis.fr (Photo © DR)

François Lafon

(Photo © DR)

(Photo © DR)

François Lafon

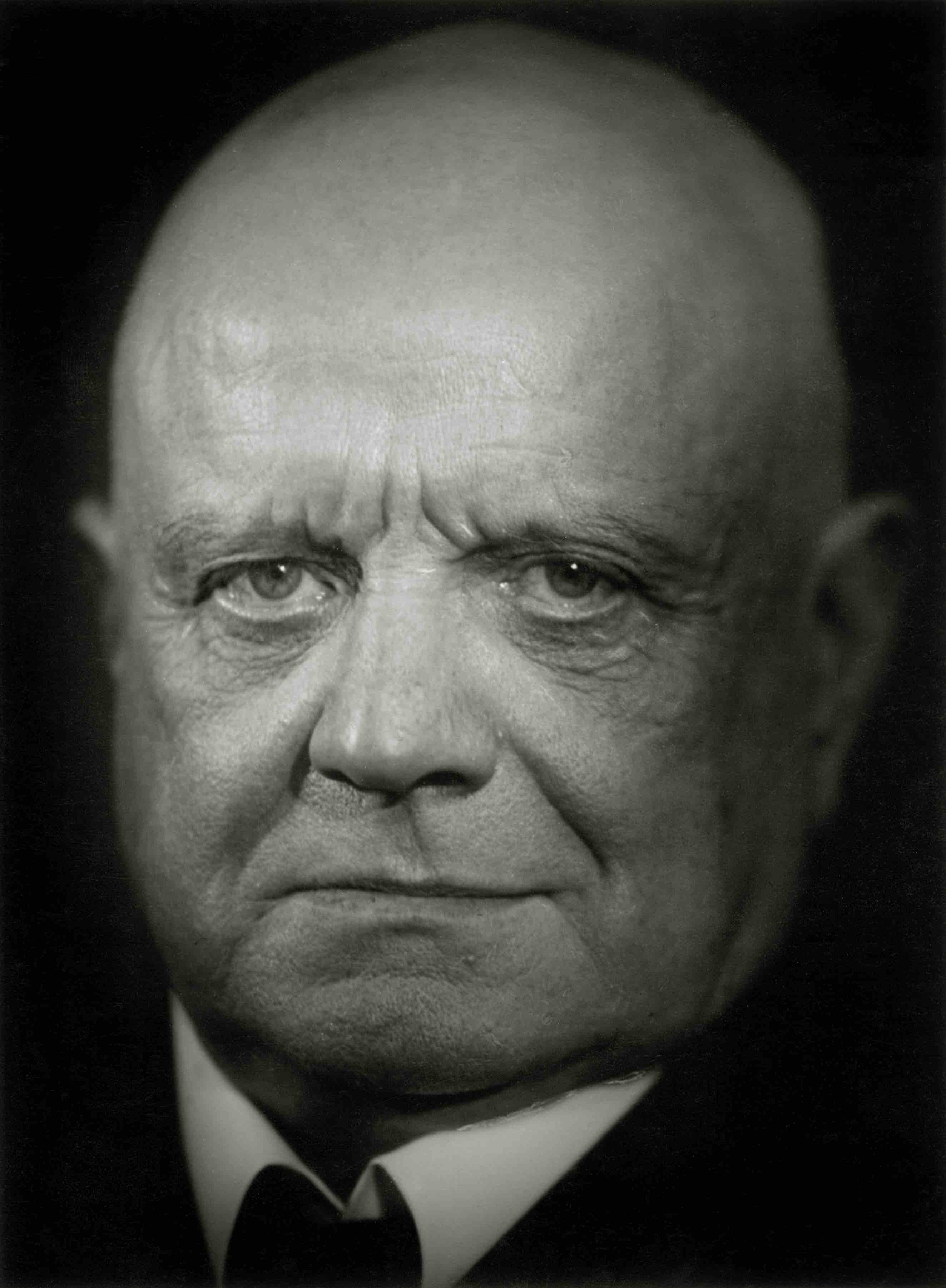

La Conférence internationale Jean Sibelius à Hämeenlinna n’offrait pas que des séances de travail. Il y eut la visite de la maison natale, et aussi trois concerts. Un de musique de chambre, de piano et de mélodies par de jeunes artistes issus de l’Académie Sibelius d’Helsinki, dans une salle de l’hôtel de ville après une somptueuse réception par la municipalité. Un dans une église par l’Orchestre d’harmonie et des étudiants en classe de direction de l’Académie Sibelius, avec en alternance des œuvres de Nielsen et de Sibelius. Et un le 8 décembre par l’Orchestre symphonique de la Radio d’Helsinki dirigé par Hannu Lintu, son chef depuis août 2013, pour célébrer l’anniversaire et en présence du président de la République : Tapiola, Concerto pour violon, Deuxième Symphonie. Le 8 décembre 2015 n’est pas passé inaperçu en Finlande. La première chaîne de télévision a largement évoqué l’événement, par des films d’archive, des interview ou encore des reportages à Ainola, la demeure de Sibelius de 1904 à sa mort en 1957. La population d’Helsinki était en outre invitée à se rassembler à midi sur la place du Sénat pour y entonner la partie hymnique de Finlandia, ce que la télévision ne manqua pas de diffuser. Il en alla de même à Hämeenlinna, devant la statue du compositeur représenté jeune. Il faut ajouter que la fête nationale, le 6 décembre, tombait en pleine conférence. D’où à Hämeenlinna une vaste Fantaisie de l’Indépendance dans le Palais de Glace, avec patinage, chanteurs, chœurs et autres protagonistes, Sibelius étant là aussi fortement mis à contribution. Heureuse Finlande, qui a donné naissance à un compositeur pouvant être honoré de si diverses façons !

Marc Vignal

Site officiel http://sibelius150.org/en Photo : intérieur de la maison natale de Sibelius © DR

Parmi les célébrations du cent cinquantenaire de Sibelius, né le 8 décembre 1865, une des plus importantes a été la Conférence internationale organisée du 4 au 8 décembre à Hämeenlinna, sa ville natale, à une centaine de kilomètres au nord d’Helsinki. Sixième du genre (une tous les cinq ans depuis 1990), elle réunissait notamment une soixantaine de « spécialistes » de plusieurs pays : Allemagne, Angleterre, Estonie, Etats-Unis, Finlande, France, Israël, Italie... Dans des communications d’une vingtaine de minutes chacune, ils ont fait part en anglais de leurs recherches, découvertes, analyses et/ou interrogations. Il a été question de la réception de Sibelius dans le monde, de son modernisme, de ses rapports avec ses contemporains, de son importance pour les compositeurs d’aujourd’hui, de ses rapports avec la politique nationale et internationale, etc. Certaines de ses pages ont été musicalement examinées à la loupe, et sa biographie largement prise en compte. Le soussigné a parlé de Sibelius et Mahler. Particulièrement frustrante pour ceux ne maîtrisant ni le suédois ni surtout le finnois s’est révélée la contribution de Vesa Sirén, critique musical du quotidien Helsingin Sanomat. Il nous a appris (ou confirmé) que des lettres de Sibelius au chef d’orchestre suédois Tor Mann avaient été découvertes en 1997, que d’autres, destinées à son beau-frère le chef d’orchestre Armas Järnefelt, l’avaient été en 2004, avec en particulier des indications métronomiques très précises pour La Fille de Pohjola, que les archives de Robert Kajanus contenant des lettres de Sibelius, Grieg et autres étaient disponibles depuis 2007, ou encore que les causes du tremblement de main de notre compositeur avaient été analysées en 2011-2012 : ni l’alcool, ni Parkinson. De ces précieux documents, certains écrits font état avec plus ou moins de détails en Finlande.

Marc Vignal

En référence : Sibelius par Marc Vignal Ed. Fayard - Le site anniversaire : http://sibelius150.org/en

Tollé au Palais Garnier : les cloisons séparant les loges deviendraient amovibles, enlevées le soir pour les représentations, rétablies dans la journée pour les visites touristiques. L’opération, en projet depuis le premier trimestre 2014, permettrait de gagner une trentaine places. Pétition en ligne adressée à Stéphane Lissner (voir ici, 4500 signataires au 8 novembre), réaction de Hugues Gall, ancien directeur de la maison, dans Le Journal du dimanche : « Les vandales ne sont pas qu’à Palmyre (…) Si on se met à manipuler les cloisons, au bout de trois ou quatre fois, elles seront fichues et iront pourrir dans les combles ou les caves. » En 1976, la non moins historique Salle Richelieu de la Comédie Française avait subi un sort plus radical, toutes les loges de balcons ayant disparu. En 1980, devenant Théâtre Musical de Paris, le Châtelet avait été remodelé, perdant entre autres les colonnettes « décoratives » qui faisaient sa spécificité … et empêchaient les spectateurs des balcons de voir l’intégralité de la scène. Dans les deux cas, les répercussions acoustiques et le gain en visibilité avaient été évoquées en priorité. A Garnier, c’est le sacrilège esthétique (voire le sacrilège tout court) qui prime. Mais ni la Salle Richelieu ni le Châtelet ne comptent parmi les monuments français les plus visités.

François Lafon

Photo © DR

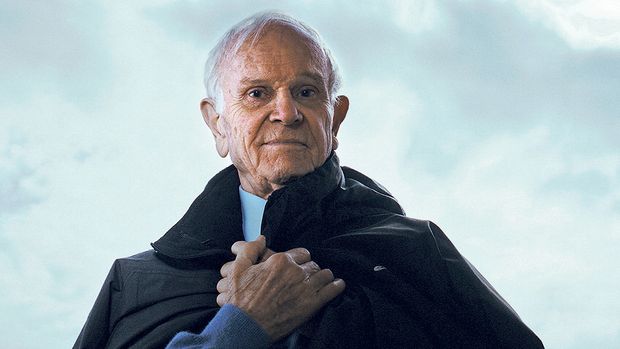

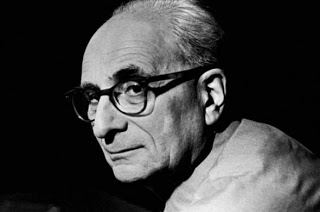

Trois flashs à la nouvelle du décès d’Aldo Ciccolini : son nom occupant toute une affiche au graphisme bien connu sur la façade de la Scala de Milan, dans les années 1980. Il y donnait un récital chaque année. A la même époque en France, son pays d’adoption, un concert au théâtre du Ranelagh, cadre confidentiel pour celui qui avait été l’invité célébré de la télévision (Grand Echiquier, Les Grands Interprètes de Bernard Gavoty), et qui avait fait d’Erik Satie un best-seller discographique. Enfin en 2001 au Palais des Congrès de Nantes, dans la précipitation précédant la diffusion sur France 3 des Victoires de la Musique dont il était pourtant l’invité d’honneur, la vision du maestro attendant longuement, debout, qu’on se souvienne de sa présence. Aldo Ciccolini se prêtait au jeu médiatique, mais maniait parcimonieusement les superlatifs dont celui-ci se délecte. Cette attitude anachronique a probablement participé sur le tard à la reconnaissance - voire à l’adulation - que le public averti offre parfois aux meilleurs.

François Lafon

Réédition chez Actes Sud de Musiciens d’autrefois de Romain Rolland. Une compilation d’articles parus entre 1902 et 1908, traitant de Lully, Gluck, Grétry et Mozart, mais aussi de "l’Opéra avant l’opéra" et de "l'Orfeo de Luigi Rossi". La préface nouvelle du très autorisé Gilles Cantagrel met l’accent sur la pertinence de ces textes datant de l’époque où Vincent d’Indy redécouvrait l’Orfeo de Monteverdi, mais aussi sur la distance qui nous sépare d’eux. Germaniste, pacifiste, prix Nobel en 1915, ami de Richard Strauss et de Stephan Zweig, auteur d’une Vie de Beethoven qui a fait date, Rolland avait choisi comme sujet de thèse « Les Origines du théâtre lyrique moderne. Histoire de l’opéra en Europe avant Lully et Scarlatti ». Peu d’erreurs ni de fausses routes dans ces études, et même d’étonnantes intuitions, compte-tenu de l’état de la musicologie au début du siècle dernier. Des jugements esthétiques qui ne sont plus les nôtres, en revanche, d’autant plus (d)étonnants sous cette plume en même temps classique et lyrique de conteur au long cours (plongez-vous, si vous en avez le temps, dans son roman-fleuve Jean-Christophe). Principales victimes : Rameau et Mozart. Du premier, qu’il oppose au « Retournons à la nature » de Gluck via Jean-Jacques Rousseau : « Je suis convaincu que ceux qui l’admirent le plus aujourd’hui auraient été les premiers à réclamer, avec les Encyclopédistes, une réforme de l’orchestre, des choeurs, du chant, du jeu, de l’exécution musicale et dramatique ». Du second : « Au milieu des bouleversements de passions qui, depuis la Révolution, ont soufflé sur tous les arts et troublé la musique, il est doux de se réfugier parfois dans sa sérénité (…) et de contempler au loin dans la plaine les combats des héros et des dieux de Beethoven et de Wagner ». Dans les deux cas : l’idée aujourd’hui caduque mais tenace qu’il y a progrès en art, et particulièrement en musique.

François Lafon

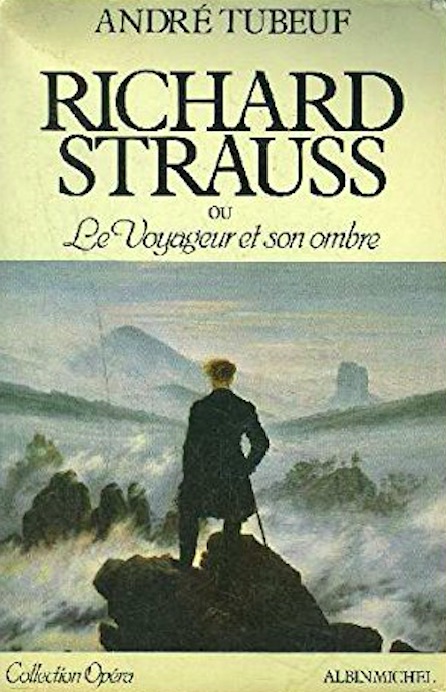

Romain Rolland : Musiciens d’autrefois. Préface de Gilles Cantagrel. Actes Sud, 286 p., 27 €

Disparition d’Alain Resnais, le 1er mars. Ses scénaristes abondamment cités : Marguerite Duras, Alain Robbe-Grillet, Jean Cayrol, Jorge Semprun. Ses musiciens, moins, voire pas du tout. Et pourtant : Hanns Eisler (Nuit et brouillard), Georges Delerue (Hiroshima mon amour), Hans-Werner Henze (Muriel ou le temps d’un retour ; L’Amour à mort), Krzysztof Penderecki (Je t’aime, je t’aime), Stephen Sondheim (Stavisky), Miklos Rozsa (Providence), Michel Fano, Georges Aperghis (Loin du Vietnam). Et aussi Brahms et Bach (Mélo), Maurice Yvain (Pas sur la bouche), George Gershwin (Gershwin), un demi-siècle de chanson française (On connait la chanson). Dialectique son-image : Boulogne-sur-Mer reconstruit – sérialisme lyrique de Henze (Muriel) ; Belmondo escroc de charme – Sondheim roi mal aimé de Broadway (Stavisky), Rosza, oscarisé pour le mastodonte Ben-Hur, césarisé pour le très raffiné Providence… Son dernier film, d’après la pièce d’Alan Ayckbourn Life of Riley, est intitulé Aimer, boire et chanter (sortie le 26 mars). Johann Strauss comme testament, c’est tout dire.

François Lafon

En 1980 au Châtelet, Pierre Boulez dirige L’Histoire du soldat de Stravinsky/Ramuz. Antoine Vitez est le Diable, Roger Planchon le Récitant, Patrice Chéreau le Soldat. Quand Vitez meurt en avril 1990, il fait répéter La Vie de Galilée de Brecht à la Comédie Française. Un spectacle classique, loin de tout expressionnisme vitézien. Quand Roger Planchon meurt, en mai 2009, il joue Amédée ou comment s’en débarrasser de Ionesco. Un spectacle tout simple, à mille lieux des grandes machines théâtrales qui ont fait son succès public. Le dernier spectacle de Chéreau, dont on vient d'apprendre la mort, aura été Elektra de Strauss au festival d’Aix-en-Provence (voir ici). Une plongée au cœur de l’œuvre, sans effets, entre des murs gris. Point commun du trio : s’être dépassé soi-même, avoir laissé aux suiveurs le soin de faire du Vitez, ou du Planchon, ou du Chéreau, avoir atteint le stade où un trait sur la toile en dit plus que toute une fresque. A l’opéra, Chéreau aura ré-hoffmannisé Les Contes d’Hoffmann d’Offenbach, ré-humanisé La Tétralogie de Wagner, révélé la version intégrale de Lulu de Berg, réévalué De la Maison des morts de Janacek. A propos de Lulu, il a écrit un petit livre intitulé « Si tant est que l’opéra soit du théâtre » (Petite Bibliothèque Ombres). Il a, entre autres, prouvé cela pouvait en être, et du plus grand.

François Lafon

« Silence ! » : paradoxal pour une cantatrice, mais resté dans les mémoires. C’était à l’Opéra de Marseille en 1962, où Regina Resnik chantait Carmen avec un Don José qui ne plaisait pas au poulailler. Elle-même dérangeait le public européen : on la disait outrée, voire vulgaire, en un mot américaine. Sa conversion de soprano à mezzo, dans les années 1950, prouvait bien qu’elle aimait avant tout se faire remarquer. Ce n’est que plus tard qu’elle est devenue culte : standing ovation en 1978, au Théâtre des Champs-Elysées, où elle chantait, assise et en étole d’hermine, la Comtesse de La Dame de Pique de Tchaikovski en version de concert sous la baguette de Rostropovitch. Les commentaires discographiques ont suivi : de caricaturale, sa Carmen (dirigée par Thomas Schippers – Decca 1963) est devenue flamboyante, et l’on ne manque pas de s’extasier sur sa Sieglinde (pure soprano) à Bayreuth sous la baguette de Clemens Krauss (1953). Sa Clytemnestre, dans l’Elektra de Strauss dirigé par Solti (Decca – 1967) résume le paradoxe : voix de rogomme, effets appuyés, rire hystérique, mais malgré tout cela un abattage, une classe même de grande entertaineuse. Regina Resnik, qui vient d’être emportée par un AVC à l’âge de quatre-vingt-dix ans, représentait à la fois ce dont on ne veut plus et ce qui manque cruellement à l’opéra.

François Lafon

Dans Stravinsky : Discoveries and Memories (publié en anglais par Naxos Livres), suivi d'un article dans le supplément littéraire du Times (19 juin 2013), le chef d’orchestre, biographe et ami de la famille Robert Craft en dit encore plus : « Stravinsky était dans une période d'ambisexualité à l'époque où il composait Petrouchka et Le Sacre du printemps ». Et d’évoquer des love affairs à Saint-Pétersbourg avec le musicologue Andrey Rimsky-Korsakov (fils aîné de…) et à Paris avec le compositeur Maurice Delage, à qui il a dédié l’une des Trois Poésies de la lyrique japonaise. « Au printemps 1911, Stravinsky a passé trois semaines de vacances dans l’agapemone gay de Delage près de Paris, non pas seul, mais en compagnie du prince Argutinsky, homosexuel notoire, dont la correspondance n’est pas encore dans le domaine public. Un gentilhomme russe qui a lu cette correspondance m’a dit quelques mois après la mort de Stravinsky que les lettres d’Argutinsky étaient très compromettantes. A la fin de l’été 1911, Stravinsky a envoyé à Delage une photo de lui-même à Ustilug (Ukraine) sur laquelle il est nu, le bec proéminent pointé vers le haut ». Qu’en termes galants… Mais en quoi cet outing posthume – qui n’a d’ailleurs rien d’un scoop – éclaire-t-il d’un jour nouveau Petrouchka et Le Sacre du printemps, dont on fête cette année le centenaire ? Une question que Craft n’a apparemment pas jugé utile de poser.

François Lafon

Le Loup, Le Double, Métaboles, Timbre, espace, mouvement ou la Nuit étoilée, Mystère de l’instant, Tout un monde lointain, L’Arbre des songes, Ainsi la nuit, Eloignez-vous, Les Citations, D’Ombre et de silence, Le Jeu des contraires, Sur le même accord, Au gré des ondes, Blackbird, Chanson au bord de la mer, La Geôle, The Shadows of Time, Correspondances, Le Temps l’horloge. Jean Anouilh, Georges Neveu, Charles Baudelaire, Rainer Maria Rilke, Robert Desnos, Jean Tardieu, Prithwindra Mukherjee, Alexandre Soljenitsyne, Paul Gilson, Paul Fort, Jean Cassou. Les titres des œuvres d’Henri Dutilleux et les poètes qui l’ont inspiré parlent d’eux-mêmes. En 1942, à vingt-six ans, il avait composé deux pièces pour basson et piano intitulées Sarabande et cortège. Sarabande est aussi le titre du dernier film d’Ingmar Bergman (2003). « Une ancienne danse française à trois temps, grave et lente » (Petit Robert), pour accompagner la sortie des artistes. La sienne a eu lieu le 22 mai. Il avait 97 ans.

François Lafon

Emoi dans le Landernau musical à la suite de la disparition de Janos Starker. Rien que de justifié : Starker était un grand violoncelliste et un grand professeur. Pas étonnant non plus qu’on parle moins de lui que de Rostropovitch : il n’a pas tutoyé Prokofiev et Chostakovitch, ni épousé une diva, ni été déchu de sa nationalité pour raisons politiques. Il a seulement – si l’on ose dire – fui sa Hongrie natale pour devenir américain via la France parce qu’il était juif, et qu’il n’a échappé aux nazis que pour tomber sous la coupe des communistes. Aucun scoop à son propos : on le disait glacial, y compris en scène (« Il se caricaturait emprisonné dans un iceberg avec comme légende « Celui dont la flamme intérieure gèle l’air autour de lui », rappelle son élève Raphaël Pidoux dans La Croix) et ses photos le montraient rarement en train de sourire, même à son pianiste favori Gyorgy Sebok, lequel en comparaison avait l’air d’un doux rêveur. Il a pourtant - et cela c’est d’une certaine manière un scoop, parce que les discographies l’oublient trop souvent – enregistré des dizaines de disques (plus de 160 œuvres), du 78 tours au CD, parmi lesquels cinq versions des Suites de Bach, de plus en plus austères jusqu’à un ascétisme rarement égalé. Mais il officiait, il est vrai, à une époque où il n’était pas besoin de ressembler à une rock star pour faire carrière, et où les pochettes des disques classiques n’essayaient pas de persuader le chaland que la très ardue Sonate pour violoncelle seul de Kodaly (autre tube de Starker) était aussi fun que le dernier album de Frank Sinatra.

François Lafon

Hécatombe de fin d’hiver : en moins d’une semaine, Wolfgang Sawallisch (voir ici) Van Cliburn, Marie-Claire Alain, Rafael Puyana, Georges Liccioni, Jérôme Savary. Un Kappelmeister, un pianiste météorique, une organiste emblématique, un claveciniste collectionneur, un ténor français, un showman multifonctions. Rien à voir a priori entre tous ceux-là, sinon qu’à part celle de Savary - justement parce qu’il était multifonctions -, leur disparition n’a pas remué ciel et terre. Raison principale : c’étaient des musiciens reconnus, voire adulés par les connaisseurs, mais pas - ou plus - des stars. L’Américain Van Cliburn avait fait sensation en remportant, en pleine guerre froide, le Concours Tchaikovski de Moscou, mais, retiré tôt des estrades, il n’existait plus qu’à travers le concours qui portait son nom. Marie-Claire Alain était - tout style gardé - à l’orgue ce que Maurice André était à la trompette, mais ses trois (admirables) intégrales Bach ne figurent pas dans toutes les discothèques. Rafael Puyana avait été l’élève de Wanda Landowska et Nadia Boulanger, mais les baroqueux nouvelle génération l’avaient remisé au rayon des ancêtres nécessaires. Quant à Georges Liccioni, il appartenait à la génération perdue du chant français d’après-guerre, à laquelle on reconnait, avec trente ans de retard, un style, une diction que l’on retrouve chez les meilleurs de leurs lointains héritiers, Roberto Alagna en tête. Le paradis artificiel des stars ne saurait en effet que faire d’artistes de cette espèce.

François Lafon

Le pianiste et musicologue américain Charles Rosen devient célèbre en France du jour au lendemain avec la parution chez Gallimard en 1978 de son livre de 1971 The Classical Style - Haydn, Mozart, Beethoven : livre se proposant de définir ce qui unit ces trois compositeurs et les différencie de leurs prédécesseurs, successeurs et contemporains de second rayon. Ayant assuré la traduction de ce maître-ouvrage, j’ai souvent rencontré Charles Rosen, discuté avec lui dans un appartement de la rue de l’Arc de Triomphe aux alentours de 1975, et pu apprécier une personnalité exigeante, dotée d’un grand sens de l’humour et sachant ne pas faire étalage de ses vastes connaissances, pas seulement en musique : à l’université de Princeton, Rosen se spécialise dans les langues romanes, domaine dans lequel il obtient son doctorat en 1951. Intellectuelle au bon sens du terme, son approche de la musique en général donne beaucoup à réfléchir tant à l’auditeur qu’au lecteur. Il a enregistré Haydn, Beethoven, Schumann, l’école viennoise du XXème siècle et Boulez et rédigé d’autre livres important parmi lesquels Schönberg (1975), Sonata Forms (1980) et The Romantic Generation (1995), tous traduits en français, ainsi que Critical Entertainments. Music Old and New (2001). Né à New York en 1927, Charles Rosen y est mort le 9 décembre 2012.

Marc Vignal

Entre un ouragan et une élection présidentielle, les Etats-Unis viennent de perdre l’un de leurs plus grands musiciens. A 103 ans, Elliott Carter est mort à New York le 5 novembre. Il était plus que le doyen des compositeurs, une figure unique et, dans le contexte américain, complètement isolée, l’oiseau rare au chant identifiable entre tous. Dans le pays des Leonard Bernstein et John Adams, Carter n’a jamais renoncé à un style que certains ont pu qualifier de cérébral, nourri par ses années d’apprentissage en Europe (il était l’un des innombrables élèves de Nadia Boulanger) et son goût pour la complexité rythmique. L’homme n’avait rien du génie dans la tour d’ivoire, bien au contraire : lucide et actif jusqu’à la fin, charmant et modeste, il parlait de sa propre musique avec humour mais toujours avec la conscience d’être un outsider. A la veille de fêter ses 100 ans, il accueillait les journalistes dans son appartement de Manhattan tout étonné que l’on s'intéresse à sa musique. « La vie musicale aux Etats-Unis n’encourage pas le risque. Les jeunes compositeurs américains d’aujourd’hui sont plus conservateurs qu’à mon époque, ils veulent le succès rapide » constatait-il sans amertume. Difficiles pour les Américains (qui en parlaient avec respect plus qu'ils ne les écoutaient), ses œuvres étaient peut-être mieux défendues en Europe (notamment par Pierre Boulez, Michael Gielen ou Oliver Knussen) et la Cité de la Musique de Paris avait programmé ses fascinants quatuors à cordes (le meilleur de sa musique de chambre) à l’occasion de son 100ème anniversaire. Elliott Carter laisse un grand vide : difficile à dire quel compositeur (Américain ou pas) pourrait prendre sa place. « Nul n’est prophète dans sa terre, et de toute façon, qu’est-ce que c’est que d’être Américain ? Je n’en sais rien ! »

Hommage unanime mais un peu contraint à l’annonce de la mort du compositeur Hans Werner Henze. Les avant-gardistes obédience dure lui reprochaient d’avoir trop vite renié la religion dodécaphoniste, les repentis des lendemains qui chantent d’être resté fidèle à Mao, Castro et Che Guevara, les veilleurs de la culpabilité allemande de s’être installé en Italie avant tout pour vivre plus librement son homosexualité. Sa prolixité d’un autre siècle était suspecte, comme sa propension à se commettre dans des genres mineurs, comme la musique de cinéma (avec Volker Schlöndorff ou Alain Resnais, quand même). Ultime provocation, il a composé des opéras à fort contenu politique, mais n’a pas versé dans la déstructuration critique du genre, collaborant entre autres avec Auden et Kallman, qui furent, ensemble ou séparément, les librettistes de Stravinsky et Benjamin Britten. « Si ses dix symphonies, dont on a pu entendre l'intégrale à Paris en 2003 dans le cadre du Festival Présences, sont touffues jusqu'à l'indigeste, ses opéras lui survivront, témoignant d'un sens du théâtre et d'une versatilité stylistique qui le prédestinaient au théâtre », prédit Christian Merlin dans Le Figaro. Un optimisme qu’on aimerait partager.

François Lafon

En 2013, bicentenaires Wagner et Verdi, nés tous deux en 1813, respectivement le 22 mai et le 10 octobre. Répertoire courant, peu de scoops à espérer : La Scala de Milan ouvre sa saison avec Lohengrin et programme six Verdi (dont Oberto, son premier opéra, et Falstaff, son dernier), l’Opéra de Paris promet une version améliorée de la contestable Tétralogie initiée en 2010, les Chorégies d’Orange jouent la sécurité avec Le Vaisseau fantôme et Un Bal masqué. Au jeu des anniversaires, apparemment moins prisé depuis la crise, on pourrait ajouter celui d’Arcangelo Corelli, né en 1713, et - pourquoi pas ? - le cinquantenaire de la disparition de Francis Poulenc (1963), voire les deux-cents cinquante ans de la mort de Franz Danzi et Jacques-Martin Hotteterre (1763). On pourrait aussi, au concert comme à l’opéra, réserver une petite place à Benjamin Britten, né en 1913. Un Peter Grimes à Berlin, un Tour d’écrou à New York, un Mort à Venise à Amsterdam, un War Requiem à Radio France améliorent à peine un ordinaire déjà enviable pour un compositeur encore considéré comme contemporain. Et ce ne sont pas les six œuvres commandées pour l’occasion par l’Association Britten aux très contemporains Harrison Birtwistle, Magnus Lindberg, Per Norgard, Wolfgang Rihm, Richard Rodney Bennett et Judith Weir qui vont contribuer à rassurer les programmateurs.

François Lafon

A peine annoncé le décès de Maurice André, survenu samedi 25 février à 23h45, l’Elysée a publié un communiqué : « Ce fils de mineur cévenol, ayant lui-même travaillé à la mine, reste la preuve vivante (sic) que le travail et le talent peuvent tout. Il a su démontrer que la musique pouvait changer le destin d’un homme et enchanter la vie de millions d’autres. Celui qui était reconnu comme le plus grand trompettiste du monde laisse un vide immense dans des millions de foyers français » déclare Nicolas Sarkozy. Valeur travail et méritocratie : quand on est en campagne, on fait feu de tout bois, fût-il de sapin. De Maurice André, Herbert von Karajan, qui avait signé avec lui un best-seller de l’histoire du disque (Hummel, Leopold Mozart, Telemann Vivaldi – EMI) disait : « C'est sûrement le plus grand trompettiste, mais il n'est pas de notre monde. » L’intéressé, lui, aimait à rappeler sa collaboration avec le maestrissimo, mais n’oubliait jamais de célébrer son entente parfaite avec le bien oublié Jean-François Paillard, chef vedette des disques Erato dans les années 1950.

François Lafon

A la fin des années 1960, le cinéma La Clef, à Paris (ne le cherchez pas, il n’existe plus), passait, à la séance de 14 h, La Chronique d’Anna-Magdalena Bach de Jean-Marie Straub et Danièle Huillet. Dans le rôle de Bach : Gustav Leonhardt. Un Bach émacié, parlant peu et ne souriant jamais, un Bach représentatif de la révolution baroque venue des Pays-Bas. Le 12 décembre dernier, aux Bouffes du Nord, le même Leonhardt donne son dernier récital. Silence religieux, larmes rentrées. Dans Le Nouvel Observateur, le critique et gardien du dogme Jacques Drillon se fait lyrique : « Il a seulement laissé sonner le dernier sol grave une fraction de seconde de plus qu’il n’aurait fait habituellement. Et puis, d’un pas incertain, il a quitté le splendide clavecin d’Antony Sidey, instrument à la fois aristocratique et fraternel, qui ne sonnerait plus jamais sous ses doigts. Pour lui laisser le temps de quitter plus rapidement le théâtre par la façade avant, et sans être importuné par le public, la direction avait condamné les portes de la salle quelques minutes. Confiné à l’intérieur, l’auditoire a envahi la scène. En l’absence d’annonce officielle, nul n’était censé savoir qu’il n’y aurait plus jamais de concert de Gustav Leonhardt, mais les commentaires allaient, comme on dit, bon train. » Gustav Leonhardt, qui vient de disparaître à quatre-vingt trois ans, a beaucoup enregistré : plus de deux cents disques (Cantates de Bach – 60 CD en collaboration avec Nikolaus Harnoncourt -, compris), chez Vanguard, Das alte Werk, Deutsche Harmonia Mundi, Seon, Philips, Alpha. Il était à la musique ce que Laurent Terzieff était au théâtre : intouchable.

François Lafon

Chronique d'Anna Magdalena Bach, de J.M. Straub et D. Huillet, 1967. 1 DVD Montparnasse (2009 - distribution Harmonia Mundi)

Jacques Chancel, Grand Echiquier, prime time, années 1970 : « Et nous allons écouter Alexis Weissenberg dans la (?) Sonate de Beethoven » ; « Et maintenant, Alexis Weissenberg accompagne Placido Domingo » ; « Voici Alexis Weissenberg, qui va nous interpréter Charles Trénet au piano. » Alexis Weissenberg avait un physique et un nom à faire rêver les jeunes filles devant la télévision. En contrepartie, il était détesté des « vrais » amateurs, lesquels trouvaient son toucher dur et sa virtuosité mécanique, et ne lui pardonnaient pas son intégrale, jugée superficielle, des Concertos pour piano de Beethoven sous la direction de Karajan (relégué lui aussi au rayon des stars photogéniques). Les collectionneurs, cependant, citaient avec admiration certaines de ses interprétations anciennes, parmi lesquelles un époustouflant Petrouchka de Stravinsky. Depuis longtemps retiré des scènes et des studios, le pianiste-que-connaissaient-ceux-qui-ne-connaissaient-rien-au-piano (un Hélène Grimaud de l’époque), vient de disparaître à quatre-vingt-deux ans. Un DVD « Alexis Weissenberg joue Stravinski, Prokofiev, Scriabine, Rachmaninov, Chopin, Bach et Brahms » a été édité par Medici Arts en 2008. Il y interprète (et commente) … Petrouchka, mais aussi un étonnant 2ème Concerto de Brahms sous la direction de Georges Prêtre. Pour les jeunes filles, mais pas seulement.

François Lafon

Vidéo : en 1976 avec Nana Mouskouri

" Délire visuel, mauvais goût galopant, racolage actif " : le cinéaste Ken Russell, qui vient de mourir à quatre-vingt quatre ans, n’avait pas bonne presse. A peine sauve-t-on de son abondante et éclectique production Women in love, tiré du roman de D.H. Lawrence, Les Diables (ceux de Loudun, d’après Aldous Huxley) et, dans une moindre mesure, Music Lovers (ou les tortures intimes de Tchaikovski), pour mieux fustiger Mahler, Lisztomania (avec Roger Daltrey, le chanteur des Who, en Liszt, et Ringo Starr, le batteur des Beatles, en Pape) ou Valentino, avec Rudolf Noureev en séducteur gominé. Du cinéma psychédélique, très années 70, relevant d’une tradition britannique où le nonsense était le bienvenu et l’outrance bourgeoisement exploitée. La nuit de noces de Tchaikovski (Richard Chamberlain) et d’Antonia Milioukova (Glenda Jackson) dans un wagon-lit transformé en piège mortel ou les flash-back cauchemardesques de Mahler (Robert Powell) en auront pourtant raconté bien davantage sur les chemins de la création musicale que nombre d’images et de récits plus conformes à la bienséance historique. En 1982, l’Opéra de Lyon avait invité Ken Russell à monter Les Soldats, l’opéra monstre de Bernd Alois Zimmermann d’après la pièce de Jakob Lenz. Sur scène : soutien-gorge géant dégorgeant des girls en tenue légère et ballet dérisoire des militaires en quête de bonnes fortunes. Scandale énorme et grimaces de dégoût. « On peut voir l’œuvre autrement, mais au moins sa dimension iconoclaste est respectée », déclarait à l’époque l’assistant du maestro, un jeune Canadien plein d'avenir nommé Robert Carsen.

François Lafon

« Décès, à quatre-vingt-dix ans, de la grande cantatrice Sena Jurinac, » lit-on dans la presse. Quarante-six rôles et plus de mille deux cents représentations rien qu’à l’Opéra de Vienne, une carrière d’un demi-siècle, et puis un certain oubli. C’était avant le marketing : à l’époque déjà, on disait Jurinac dans l’ombre des locomotives discographiques Elisabeth Schwarzkopf et Irmgard Seefried. Souvenirs de mélomane : ses deux récitals tardifs (années 80) au Théâtre de l’Athénée, à Paris, et ses derniers rôles à Vienne, parmi lesquels une Sacristine déchaînée dans Jenufa de Janacek. Des disques connus (Chérubin dans Les Noces de Figaro avec Karajan, l’Idomeneo légendaire du festival de Glyndebourne) et moins connus (Manon de Massenet live à Hambourg et en allemand, avec le grand ténor Anton Dermota). Deux films de studio tout de même, trouvables en DVD, où son jeu n’a pas plus vieilli que son chant : Le Chevalier à la rose de Strauss, avec Karajan, et un extraordinaire Wozzeck de Berg, dirigé par Bruno Maderna, où elle fait penser à Anna Magnani. Deux disques live encore, si vous avez eu le coup de foudre, et dans un répertoire où on ne l’attend pas mais qu’elle a beaucoup fréquenté : Don Carlo de Verdi et Madame Butterfly de Puccini à Vienne dans les années 1960.

François Lafon

Denise Scharley, c’est la vieille Prieure dans le premier enregistrement – toujours « de référence » - de Dialogues des Carmélites de Francis Poulenc. Sans cela, on aurait oublié jusqu’à son nom. Elle a tout chanté, pourtant, entre sa sortie du Conservatoire en 1942 et sa retraite en 1983, et pas mal enregistré : Rameau, Gounod, Debussy, Verdi, Wagner, Saint-Saëns, Weber, Moussorgski, Prokofiev, Stravinsky, Honegger, Milhaud. Et pas avec n’importe qui : ses compatriotes Régine Crespin ou Ernest Blanc, bien sûr, mais aussi Jon Vickers ou Mario Del Monaco, sous la direction d’André Cluytens ou Hans Knappertsbusch. D’un soir à l’autre, elle passait de Carmen à Mary, la duègne du Vaisseau fantôme. Elle était contralto (du mi grave au si bémol aigu) dans la troupe de l’Opéra de Paris, et ne jouait les vedettes que dans des circonstances exceptionnelles, comme ce Medium filmé pour la télévision en 1968 par Gian Carlo Menotti lui-même. Lors de ses adieux à la scène, dans Ondine, un opéra de Daniel-Lesur d’après Jean Giraudoux, elle faisait figure de survivante d’un autre âge. Aujourd’hui, elle ferait probablement une carrière à la Marie-Nicole Lemieux : voix grave et forte personnalité. Elle vient de mourir à quatre-vingt-quatorze ans. Cherchez ses disques (Dialogues de Carmélites, bien sûr, mais aussi Carmen, Werther, L’Enfant et les sortilèges, Rigoletto) et sur Internet les quelques images qui restent d’elle, y compris l’oubliable film de Sacha Guitry De Jeanne d’Arc à Philippe Pétain : toute une époque, et pas que du démodé.

François Lafon

Ca y est : l’Orchestre de Chambre d’Israël a joué Siegfried-Idyll à Bayreuth ! Les négociations ont été longues, et le projet n’a pas fait l’unanimité. « La venue de l’orchestre aurait dû se faire de façon plus discrète. A partir du moment où il y a ne serait-ce qu’une personne qui se sent blessée par le fait que du Wagner est joué par des juifs en Allemagne, il aurait mieux valu ne pas faire autant de bruit autour » a déclaré Felix Gothart, responsable de la communauté juive de Bayreuth (500 membres). Comme prévu, le concert n’a pas été donné au Festspielhaus, mais dans la moins emblématique Stadthalle. Il était dédié à Liszt, beau-père de Wagner mais personnalité plus présentable, et les musiciens n’ont répété Siegfried-Idyll qu’une fois arrivés en terre allemande. De son côté Katharina Wagner, co-directrice du festival et instigatrice de l’opération, a réitéré sa promesse d’ouvrir les archives familiales relatives à la période nazie. Dans le quotidien Der Sipegel, Nike Wagner, candidate malheureuse à la direction du festival, analyse longuement l’attitude de son père Wieland, qui, enfant, a sauté sur les genoux d’Hitler mais a grandement contribué par ses mises en scène à dénazifier le répertoire wagnérien. « Bayreuth est un phénomène social, conclut-elle, mais je suis étonnée qu’Angela Merkel s’associe si étroitement avec une entreprise aussi risquée politiquement. Il y a d'autres festivals, moins médiatisés, à soutenir ». Un peu plus de dynamite, avec votre Kaffee-Kuchen ?

François Lafon

Jane Rhodes à Mirella Freni pendant l’enregistrement de Mireille, à Toulouse en 1979 : « Chanter Taven la sorcière, c’est un défi pour moi, le comble du rôle de composition. » Deux ans auparavant, au festival d’Aix, elle avait alterné avec Janet Baker dans Didon et Enée de Purcell. Applaudissements polis, comme si le public lui reprochait d’usurper la place de la grande Baker. En 1959, Jane Rhodes avait fait la une des quotidiens : avec son futur mari Roberto Benzi, ex-enfant prodige de la direction, elle était Carmen à l’Opéra dans la mise en scène de Raymond Rouleau décorée par Lila de Nobili : première de l’ouvrage au Palais Garnier (avant, on le donnait à l’Opéra Comique), première captation télévisée (les actes 1 et 4 seulement, les autres étant trop peu éclairés). Jane Rhodes aura symbolisé une certaine tradition du chant français, dont on commençait à ne plus vouloir, tout en préparant un renouveau qui est arrivé trop tard pour elle. Un souvenir : la reprise de La Damnation de Faust dans la mise en scène de Maurice Béjart au Palais des Sports de la porte de Versailles. Jane Rhodes traversant l’arène, après un « D’Amour l’ardente flamme » d’anthologie. Acclamations d’un public venu surtout pour Béjart. Jane Rhodes, disparue le 7 mai, avait une voix riche – mezzo et soprano à la fois – et du charisme à revendre.

François Lafon

Photo DR

Instantanés de Margaret Price au Palais Garnier : standing ovation au troisième acte des Noces de Figaro, après l’air « Dove sono » ; idem après le « Per pieta » de Cosi fan tutte, le chef Josef Krips s’impatientant dans la fosse et faisant de grands gestes pour que les gens se rassoient. Pluie de fleurs à la fin de Don Giovanni, qu’elle partage avec Kiri Te Kanawa ; atmosphère électrique entre elle et Jon Vickers pendant le duo du premier acte de l’Otello de Verdi. Tandis que l'Opéra de Paris fête Rolf Liebermann, « sa » chanteuse s’en va, à soixante-neuf ans. On garde ses disques, pas assez nombreux : la Comtesse des Noces avec Riccardo Muti (mais enregistrée trop tard), Fiordiligi dans Cosi avec Otto Klemperer, Donna Anna de Don Giovanni avec Georg Solti (mais les autres ne sont pas à son niveau), Desdémone d’Otello, toujours avec Solti (et les excellents Carlo Cossutta et Gabriel Bacquier), tous ses récitals avec piano, et puis, bien sûr, cette Isolde qu’elle n’aurait jamais pu chanter sur scène, mais que Carlos Kleiber drape dans la soie et l’or. Gros regret : elle n’avait pas été retenue pour le Don Giovanni filmé par Joseph Losey. Question de physique et non de voix. Parce que Margaret Price, qui avait commencé mezzo et s’était lancée en remplaçant Teresa Berganza en Chérubin au Covent Garden de Londres, possédait une des plus belles voix de soprano jamais entendues.

François Lafon

« La plupart des ténors vivent dans la hantise de perdre leur voix. Pas moi : je n’en ai jamais eu ». Fort de cette quiétude, Hugues Cuénod, qui vient de mourir à cent-huit ans, a chanté soixante-huit années durant, depuis ses débuts parisiens en 1928 jusqu’à ses adieux à Lausanne en 1994. Comme il était le fils d’un banquier suisse, il n’a jamais eu besoin de travailler. Il s’est donc diverti à faire de la musique : « J'aurais voulu qu'elle vienne tout droit en moi, sans que j'aie besoin d'apprendre quoi que ce soit », disait-il. Sa voix de trial (ténor bouffe) ne lui permettant pas de chanter les bellâtres, il s’est spécialisé dans la musique de son temps et dans les répertoires renaissant et baroque, lesquels, à l’époque, n’étaient pas à la mode. Il était de la création du Rake’s Progress de Stravinsky à Venise (1954), et s’est taillé un franc succès au festival de Glyndebourne dans La Calisto de Cavalli, où il incarnait une commère en travesti. Il a redécouvert Bach et Haendel avec Nadia Boulanger, mais s’est fait connaître du grand public anglo-saxon en jouant à Londres et New York dans le musical Bitter Sweet de Noel Coward. Il a beaucoup enseigné aussi : en 1980 à la Fondation Royaumont, où il animait une master-class sur la mélodie française, il participait le soir aux récitals improvisés par les élèves. Son grand succès : Nous voulons une petite sœur, avec la bouche en cœur, de Francis Poulenc et Jean Nohain. Toujours en avance sur son temps, il a été, en 2005, un des premiers Suisses à conclure un Partenariat enregistré (l’équivalent du PACS). Il avait cent-cinq ans.

François Lafon

Un livre : Jérôme Spycket : Un diable de musicien, Hugues Cuénod. Payot (1990) - Un CD : Cavalli, La Calistro, dir. Raymond Leppard. Decca (1970)

Photo DR

Peter Hofmann avait une voix de ténor athlétique, un physique de rocker musclé, et une aisance en scène qui tranchait sur celle de ses partenaires. On se souvient surtout de lui en Siegmund de La Walkyrie, dans la mise en scène de Patrice Chéreau à Bayreuth. En Allemagne, il était connu aussi pour être une des premières stars du crossover : il a joué trois cents fois Le Fantôme de l’Opéra, le musical d’Andrew Lloyd-Webber, a participé à de nombreuses émissions de variétés à la télévision, et a enregistré des albums qui sont restés des tubes. Comme sa voix était inégale et sa technique fragile, sa carrière lyrique a été assez courte, mais brillante. Il a travaillé et enregistré avec Karajan, Bernstein, Boulez et Solti, et il était affiché dans les plus grands théâtres. Sa fin aura plutôt été celle d’un rocker déchu : grabataire, parkinsonien, atteint de démence, ruiné par des pensions alimentaires à la mesure de sa gloire passée, il est mort d’une pneumonie, le 30 novembre, à soixante six ans. S’il reste dans l’Histoire, c’est parce qu’après la Tétralogie de Bayreuth 1976-80 - et spécialement le premier acte de La Walkyrie -, la représentation d’opéra est entrée dans une nouvelle ère. La vidéo, peu pratiquée à l’époque, est heureusement là pour en faire foi.

François Lafon

Wagner : La Tétralogie. Mise en scène Patrice Chéreau, direction Pierre Boulez. 8 DVD Deutsche Grammophon.

Photo : Peter Hofmann et Gwyneth Jones dans La Walkyrie mise en scène par Patrice Chéreau (DR)

Deux moments cultes de Shirley Verrett. En 1973, France-Soir titre : « Au Palais Garnier, une prêtresse vaudou enflamme un Trouvère routinier » (sic). Parallèlement, l’enregistrement de Don Carlo par Carlo Maria Giulini talonne celui de Georg Solti : Montserrat Caballé (Giulini) contre Renata Tebaldi (Solti), Placido Domingo contre Carlo Bergonzi, Shirley Verrett contre Grace Bumbry. Dans son spectacle Palazzo Mentale, le metteur en scène Georges Lavaudant, fasciné par son timbre, fait entendre in extenso l’air O Don Fatale. En 1975, quand Verrett chante Lady Macbeth à la Scala de Milan dans la production Giorgio Strehler/Claudio Abbado, le critique Jacques Bourgeois, voix historique (et caractéristique) de France Musique, s’enflamme : « On n’a pas vu ça depuis Callas ! » Verrett sera plus contestée quand elle chantera les sopranos, et marquera le pas derrière sa rivale Bumbry (mêmes origines afro-américaines, mêmes emplois, évolution vers le soprano compris) quand, en 1990, elles inaugureront toutes deux l’Opéra-Bastille dans Les Troyens de Berlioz. Peu importe. Antoine Vitez, qui la met en scène dans Macbeth à Paris en 1984, a le dernier mot : « Les autres, je les dirige. Elle, je lui indique ses places sur le plateau. Tout ce que je pourrai lui raconter sur son personnage, elle le sait déjà. En la regardant chanter, j’apprends beaucoup sur le théâtre. » Shirley Verrett est morte le 5 décembre, à peine un mois après Joan Sutherland. Bad time for opera.

François Lafon

Sur les coffrets Decca dont elle était la vedette, Joan Sutherland affichait un sourire qui humanisait son visage étrange et immense, aussi étrange et immense que la voix qui avait fait sa gloire. Mais dans l’opéra romantique italien, il y avait toujours le souvenir de Callas, voire la présence de sa contemporaine Caballé pour lui faire de l’ombre. Dans les années 1980, quand on a réédité les coffrets Decca, son visage et son sourire ont été exilés au dos de la pochette, et Luciano Pavarotti, le ténor qu’elle avait révélé et dont elle avait fait son partenaire attitré, s’est retrouvé en couverture. Les critiques - en France tout au moins, parce que dans les pays anglo-saxons elle était intouchable - n’étaient pas tendres avec elle : grande voix, oui, et agile au-delà de l’entendement, mais diction molle et indifférence vis-à-vis de personnages qu’elle interprétait. On la savait aussi dominée – artistiquement et intellectuellement – par son mentor et mari, le chef d’orchestre Richard Bonynge. Bref, Joan Sutherland ne faisait pas rêver. Il lui manquait la fragilité, pour ne pas dire le malheur. Elle ne faisait même pas de caprices de diva. Elle vient de mourir, à quatre-vingt-trois ans, en Suisse, son pays d’adoption, « parce que mon Australie natale, disait-elle, est trop éloignée des grands centres lyriques ». On l’appelait La Stupenda (la Stupéfiante). Réécoutons-la, dans ce répertoire (Rossini, Bellini, Donizetti) où la musique a pour seule tâche de servir la voix. Ce n’est pas tous les jours que l’opéra nous plonge dans la stupéfaction.

François Lafon

Emergeant du déluge de commentaires sur Claude Chabrol : « Lui qui était un grand mélomane… » Ouf ! Quelqu’un l’aura dit (Isabelle Huppert ? Marin Karmitz ?). Dans le cinéma français des années 1960, baigné - dans le meilleur des cas - des « à la manière de » de Georges Delerue (Stravinsky, Bartok, Strauss, Hermann), les films de Chabrol détonnaient, si l’on ose dire. Qu’est-ce que c’était que ces musiques étranges, dissonantes, qui avaient l’air de se moquer des acteurs et de contredire le metteur en scène ? Chabrol, que les mélodies aimables de Paul Misraki ne contentaient plus, était allé chercher Pierre Jansen, un pur et dur de l’avant-garde, disciple d’Ernest Bour et Bruno Maderna. Les valses déglinguées de Landru, le trio bourgeois (piano-violon-violoncelle) de La Femme infidèle, le clavecin perce-oreille du Boucher, la Symphonie concertante pour orgue, piano et orchestre de La Décade prodigieuse, c’était lui. Pour élargir l’univers avant-gardiste de son musicien, le cinéaste lui faisait écouter Britten et Chostakovitch, deux bêtes noires des fidèles de Darmstadt. Quand, dans les années 90, Matthieu Chabrol, fils de Claude, a succédé à Jansen, là le public n’a pas été dépaysé : mêmes dissonances, mêmes mariages instrumentaux hors normes. Musique et gastronomie : une recette chabrolienne. Quel meilleur moyen de nous faire entrer dans la tête de ces bourgeois qui ruminent des pensées inavouables dans des intérieurs raffinés ? Dans La Cérémonie, les domestiques assassinent les maîtres pendant qu’ils regardent Don Giovanni à la télévision. Encore une histoire de dissonance.

François Lafon

Opéra de Paris (direction : Rolf Liebermann), années 1970 :

-Qui dirige Les Noces de Figaro ce soir et Le Trouvère demain ?

-Charles Mackerras.

-Comme d’habitude.

English National Opera (Londres), même époque :

-Qui dirige Jules César avec Janet Baker ce soir ?

-Sir Charles Mackerras.

-Ah, très bien.

Rudolfinium (Prague), années 1980 :

-Qui dirige la 8ème de Dvorak avec le Philharmonique ce soir ?

-Charles Mackerras.

-La tradition.

N’importe où dans le monde (musical), 1983 :

-Jenufa vient de paraître chez Decca

-Par Mackerras, avec Elisabeth Söderström ?

-Oui. Je l’ai déjà acheté.

Londres, 14 juillet 2010 :

-Sir Charles est mort

-Mais il était jeune.

-Il était né en 1925, comme Pierre Boulez.

Trois axes : Mozart et Handel, la musique tchèque, et puis un énorme répertoire, tant symphonique que lyrique. Américain de naissance, Australien de formation, pur produit de l’establishment musical anglais d’après-guerre, mais aussi élève à Prague du grand chef Vaclav Talich, Charles Mackerras n’a pas été un chef au charisme ravageur, mais sans lui, les baroqueux auraient mis plus de temps à découvrir Handel, les mozartiens à déromantiser Mozart, les programmateurs à comprendre que Janacek fait partie du top ten des génies du lyrique (et de la musique tout court). Il laisse beaucoup de disques. Le Messie de Handel (Archiv), tous ses Janacek (Decca, Supraphon), sans oublier la série de Concertos pour piano de Mozart avec Alfred Brendel (Philips) sont à mettre entre toutes les oreilles. Les fans n’oublieront ni son Jules César (in english, avec Janet Baker – EMI), ni son récent Cosi fan tutte (Chandos), in english aussi, mais dirigé avec un chic sans égal.

François Lafon

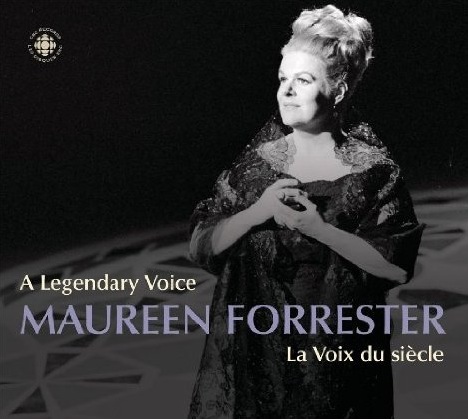

Au Châtelet, en 1981, on donne Cendrillon, une rareté de Massenet. Dans le rôle de Madame de la Haltière, la méchante marâtre : Maureen Forrester, contralto. Une nature, comme on dit au théâtre. Un bulldozer burlesque qui met le public dans sa poche. Le lendemain de la première, interview. Une nature, toujours. Le verbe haut, le rire claironnant, Mrs Forrester parle de ses cinq enfants, de sa maison à Montréal, et se dit très fière de son surnom : Big Mo. Difficile de faire le lien avec la voix des abysses qui émerge du chœur dans la 2ème Symphonie de Mahler dirigée par Bruno Walter (Sony), ou avec la femme qui regarde l’éternité en face dans Le Chant de la terre (avec Fritz Reiner, RCA). « Forrester en Brangaene, dans Tristan et Isolde à l’Opéra de Montréal, c’est mon plus grand souvenir d’opéra », disait le romancier et dramaturge québécois Michel Tremblay, avant d’ajouter : « Et en coulisses, elle est draôle comme tseuls peuvent l’aêtre les vrais angoissés ». Depuis hier soir 16 juin, Maureen Forrester regarde peut-être l’éternité en face. Elle avait soixante-dix neuf ans.

François Lafon

Pour le voir et l'entendre :

Britten : Peter Grimes - 1 DVD Arthaus Musik – Rameau : Les Boréades - 3 CD Erato

Il existe chez Melodiya un enregistrement live du Bolchoï où elle a pour partenaire le bouillant Mario Del Monaco (en représentation, comme on disait à l'époque), lequel, alors que le reste de la troupe chante en russe, claironne Don José en italien, avec des passages en français, sans doute pour faire « version originale ». A l''époque, cela ne dérangeait pas : quand I(van) Petrov est venu chanter Boris au Palais Garnier en 1954, il était le seul à s'exprimer en VO. Irina Arkhipova, qui occupait sa retraite à la gestion d'une Fondation destinée à soutenir les jeunes chanteurs d'opéra, est morte à Moscou jeudi 11 février, d'une insuffisance cardiaque. Elle avait quatre-vingt-cinq ans. Ecoutez-la dans le Boris Godounov déjà cité (dirigé par le grand chef Alexandre Melik-Pachaiev), dans La Khovantschina (direction : le non moins grand Boris Khaikine), ou dans Guerre et Paix de Prokofiev, où elle chante le rôle d'Hélène Bezoukhov, qu'elle avait créé au Bolchoï en 1959. En 1992, on l'avait encore vue en Nourrice d'Eugène Onéguine au Châtelet. Un tout petit rôle. Aux saluts, les fleurs pleuvaient sur elle.

De Mozart en Beethoven (Actes Sud "Un endroit où aller"), est épuisé), Le Trio en mi bémol (Actes Sud "Papiers") est disponible.

Elisabeth Söderström est morte. Qui était-ce ? La diva des causes perdues. Mais quelles causes ! Le Néron hystérique de la première intégrale (quatre heures de musique) du Couronnement de Poppée de Monteverdi dirigé par Harnoncourt (Teldec), c'était elle. La Jenufa, la Katia Kabanova de la série d'enregistrements qui a donné à Janacek la place qu'il aurait toujours dû avoir, c'était elle (Decca). La Mélisande de l'opéra de Debussy désembrumé par Pierre Boulez (Sony), c'était encore elle. Des moments d'histoire, mais pour happy few. Sur scène, elle était capable d'alterner les trois rôles féminins du Chevalier à la rose de Strauss dans la même saison, ou de chanter Musette dans La Bohème un mois avant d'accoucher. A l'époque où Rolf Liebermann dirigeait l'Opéra de Paris, elle était venue un soir remplacer une collègue en Comtesse des Noces de Figaro. Cela s'était su : cinq minutes d'acclamations après son air d'entrée. La dernière fois qu'on l'a vue en France, c'était à la salle Favart, où elle chantait La Voix humaine de Poulenc et Cocteau avec un orchestre modeste et dans une mise en scène réduite au minimum. Une cause perdue encore, mais quel souvenir ! D'autres ont eu une plus jolie voix, un physique plus spectaculaire, une vie privée plus glamour. Elle, elle était incomparable, au sens premier du terme. Quand elle s'est retirée, le marketing commençait à contaminer le marché de l'opéra. Ouf ! Si elle était venue plus tard, ils auraient été capables de la tuer.

Voir jouer Alicia de Larrocha, qui vient de mourir (le 26 septembre 2009) à quatre-vingt six ans dans sa Barcelone natale, était à la fois fascinant et très amusant. Outre une silhouette de gentille dame tranquille, la grande pianiste ibérique du demi-siècle avait de toutes petites mains. On s'attendait donc à ce qu'elle se cantonne à un répertoire intimiste. Mais comme le répertoire, intimiste ou pas, présuppose que la main de l'interprète couvre au moins l'octave, et comme la gentille dame était pourvue d'un tempérament de feu, Alicia de Larrocha n'a jamais cessé de contredire les apparences. Elle a tacitement dissuadé nombre de ses confrères de se lancer à sa suite dans Albéniz et Granados, mais elle n'a pas hésité, elle, à faire siens Mozart et Beethoven, Debussy et Fauré. Et tant pis pour Rachmaninov, qui possédait lui-même de grandes mains, et n'a composé que pour ses semblables. Quand vous écouterez les disques (il y en a beaucoup, et d'excellents) d'Alicia de Larrocha, ne perdez jamais de vue la gentille dame aux petites mains.