Salle Cortot (Ecole Normale de Musique), Paris, jusqu’au 7 décembre

Opéra Comique, Paris, jusqu’au 3 octobre. Représentation ultérieures à Angers, Nantes, Rennes, Luxembourg, Limoges, Caen (Photo © Stefan Brion)

Cité de la Musique, Salle de concerts, Paris, 12 avril (Photo : Jeanne-Marie © Franck Ferville)

Centre Georges Pompidou, Paris, Galerie 4, niveau 1, du 20 février au 15 avril. Concerts IRCAM liés à l’exposition les 20 février et 28 mars

Festival Berlioz, La Côte Saint-André, 30 août (Photo : Roger Muraro © DR)

Mutations/Créations 2 : Coder le monde – Ryoji Ikeda : Continuum, Centre Georges Pompidou, Paris, jusqu’au 27 août. Forum Vertigo Coder-décoder le monde (rencontres et débats IRCAM), jusqu’au 16 juin. Festival Manifeste 2018, jusqu’au 30 juin. (Photo © Ryoji Ikeda Studio)

(Photo © DR)

(Photo : Didier Sandre © DR)

Voix Nouvelles en public : Opéra de Massy, 25 et 26 janvier : demi-finales au piano ; Opéra Comique, Paris, 10 février : finale avec orchestre (Orchestre Colonne, direction Laurent Petitgirard) – Théâtre des Champs-Elysées, 24 septembre : Concert des lauréats – fin septembre 2018 - juin 2019 : tournée des lauréats (Photo : Anne-Catherine Gillet © DR)

(Photo © Thomas Salva / Lumento)

Festival jusqu’au 3 septembre, exposition au Musée Hector Berlioz jusqu’au 30 septembre (Photo : John Eliot Gardiner©FestivalBerlioz)

Festival Berlioz, La-Côte-Saint-André, jusqu’au 3 septembre (Photo : La Tempête©FestivalBerlioz)

Cello 2017, Queen Elisabeth Competition. 1 coffret de 4 CD, distribution Harmonia Mundi

Centquatre, Paris, 8 juin (Photo © Pierre Nouvel)

Centquatre, Paris, jusqu’au 4 juin (Photo © Danny Willems)

Opéra Comique, Paris, 28 mars (Photo : La Maîtrise en répétition © DR)

Centre Pompidou, Paris. Exposition Imprimer le monde, jusqu’au 19 juin. Vertigo, Forum art-innovation, du 15 au 18 mars. Catalogue sous la direction de Marie-Ange Brayer, introduction à un nouveau monde en 3D (Editions HYX, 24 €) (Photo : Greg Lynn Form ©DR)

Franck Mallet

Théâtre de l’Athénée, Paris, 23 janvier (Photo : Stéphane Degout © DR)

Internet, télévision, direct, différé et même prime time : du 7 au 13 juillet, le mélomane en chambre a pu suivre les productions phares des festivals – ersatz solitaires mais aussi archives pour demain. Parmi les créations d’Aix-en-Provence, Cosi fan tutte (Mozart, mise en scène Christophe Honoré) est diffusé par Arte (le 8, 22h30), Pelléas et Mélisande (Debussy, mise en scène Katie Mitchell) et Kalila Wa Dimna (Moneim Adwan, mise en scène Olivier Letellier) par Arte Live, Il Trionfo del Tempo e del Disinganno (Haendel, mise en scène Krzysztof Warlikowski) étant hébergé par Mezzo. Un choix de bon gestionnaire, compte non tenu du fait (prévisible ?) que le Pelléas est plus réussi que le Cosi, que Kalila Wa Dimna - conte arabe bilingue - a été la découverte du festival, l’oratorio de Haendel théâtralisé par Warlikowski étant, lui, réservé d’office aux happy few. A l’autre extrémité du panel lyrique, la très classique Madame Butterfly retransmise du théâtre antique Orange non par France 2 ou 3 mais par la 5 (et présentée par Claire Chazal parlant de la statue d’Auguste 1er – sic – ornant le mur bimillénaire) est quant à elle passée en prime time le 13 juillet, touchant 396 000 téléspectateurs. Un score que peut envier la Comédie Française, dont les surmédiatisés Damnés (Ivo van Hove d’après le film de Visconti) dans la cour d’honneur d’Avignon ont été relégués le 10 juillet sur France 2 après la finale de l’Euro. Des classements et hiérarchies d’ailleurs bien arbitraires, infirmés par l’utilisation grandissante du replay.

François Lafon

Photo : Cosi van tutte à AIx-en-Provence © DR

Palais Garnier à l’ouest, Opéra Bastille à l’est : mais où est la 3ème Scène de l’Opéra de Paris, annoncée la saison dernière par Stéphane Lissner (voir ici) et inaugurée demain 15 septembre ? Nulle part et partout, puisqu’il s’agit d’une plateforme digitale de création. On n’y verra pas de captations de spectacles, mais des œuvres originales censées ouvrir sur le futur une institution par nature tournée vers le passé. Aux commandes : Dimitri Chamblas, producteur, publicitaire, styliste, chorégraphe, ex-danseur, ex-petit rat de l’Opéra, collaborateur de la compagnie L.A. Dance Project … de Benjamin Millepied, le nouveau directeur-maison de la danse. Au programme de cette « saison d’ouverture », seize pièces de deux à quinze minutes dues à des réalisateurs (Mathieu Amalric), des plasticiens (Xavier Veilhan), des photographes (Denis Darzacq), des chorégraphes (Millepied lui-même), des dessinateurs (Glenn Keane, vedette des studios Disney). Travaux d’esthètes plus que de pédagogues, beaucoup de sujets inspirés par la danse (chassez le naturel…), pas (encore ?) d’opéra numérique ni de réflexion sur la création lyrique de demain. Au moins, en ces temps de crise et de baisse des subventions, cette 3ème salle ne risque pas de commencer la saison par une grève des techniciens (à propos du doublement d’une prime de modulation et de variabilité horaire), comme les deux premières ! Parallèlement, ouverture de l’Académie de l’Opéra, sœur cadette de l’Académie du festival d’Aix-en-Provence créée par le même Lissner en 1998, voulue, elle, comme un centre d’éducation artistique (« Opéra et université », spectacles jeune public) et de formation aux métiers de l’Opéra, un « espace d’expérimentation des formes en interrogeant les liens entre scène / performance / arts urbains / musiques au pluriel » selon sa directrice Myriam Mazouzi. Un projet pharaonique dans lequel l’Atelier Lyrique, qui a fait ses preuves, n’est presque plus détectable.

François Lafon

operadeparis.fr/3e-scene

Spécialiste du biopic intelligent (The Queen, Mrs Henderson presents…, bientôt le coureur Lance Armstrong), le cinéaste Stephen Frears prépare un Florence Foster Jenkins avec Meryl Streep (rôle-titre) et Hugh Grant (St Clair Bayfield, compagnon et manager de la diva). Curieuse gloire tardive pour « la plus mauvaise cantatrice de l’Histoire », passée à la postérité grâce à "The Glory (????) of Human Voice" (RCA), un enregistrement culte comprenant huit arias à risques (la Reine de la nuit, Lakmé, La Chauve-souris, etc), augmenté lors de sa réédition chez Naxos d’une immortelle Valse caressante due à son pianiste-accompagnateur Cosmé McMoon. Depuis 2001, au moins quatre spectacles en Angleterre, à Broadway et au Québec, ainsi qu’une pièce française (Colorature – Festival d’Avignon, Théâtre du Ranelagh à Paris) ont chanté (si l’on peut dire) la geste de l’artiste dont on ne sut jamais si elle se moquait du monde ou si elle croyait vraiment à son génie, sans oublier en 2008, l’hommage musical à elle rendu par la chanteuse Juliette ("Casseroles et faussets", in Bijoux et babioles - Polydor). Last but not least, le film de Frears, intitulé Florence, rivalisera avec Marguerite de Xavier Giannoli (en cours de tournage), où Catherine Frot incarne un mix de Foster Jenkins et de la Castafiore. Notre époque manque-t-elle à ce point de folles divas à l’ancienne ?

François Lafon

Récitals, en CD chez Harmonia Mundi USA, des trois lauréats du 14ème Concours Van Cliburn (mai-juin 2013). Compétition à l’américaine, moyens américains, concurrents venus de treize pays, atmosphère particulière, Van Cliburn étant décédé quatre mois auparavant. Palmarès flattant les clichés nationaux : puissance de l’Ukrainien Vadym Kholodenko (Médaille d’or) dans Liszt et Stravinsky, finesse de l’Italienne Beatrice Rana (Médaille d’argent) dans Schumann, Ravel et Bartok, sens du spectacle de l’Américain Sean Chen (Médaille de bronze) dans Brahms et Beethoven. Les héritiers désignés de Van Cliburn, natif de Louisiane, premier prix en pleine guerre froide (1958) du Concours Tchaikovski de Moscou, dont la carrière sera un feu de paille mais dont l’aura perdurera, notamment grâce à ce concours, créé en 1962 pour commémorer l’événement ? Plus difficile de se faire une aura dans un monde où, contrairement au credo de Van Cliburn, la musique n’a plus le pouvoir de tout transformer.

François Lafon

3 CD Harmonia Mundi USA (vendus séparément)

Propos en vrac de Simon Rattle, à Paris pour deux concerts avec le Philharmonique de Berlin (Mozart, Berg, Schoenberg, Stravinsky) et pour le lancement de son nouveau CD Rachmaninov (Les Cloches, Danses symphoniques). « Précision et perfection, conditions complémentaires et antinomiques, disait le grand chef Rafael Kubelik à propos des dernières Symphonies de Mozart. » « Le Sacre du Printemps, complètement français et complètement russe. Quand je le dirige, je pense aux dinosaures de Fantasia de Walt Disney : puissance de la terre. » « Faire parler un musicien de musique ? Demandez donc à un aveugle de décrire la couleur jaune, disait Stravinsky. » « Diriger Boris Godounov de Moussorgski quand on ne parle pas russe ? Essayez de jouer La Walkyrie avec le texte en cyrillique. » « Le pouvoir pour un chef : on y pense à vingt ans. » « Le pouvoir de la musique : on n’y croit pas, on l’espère. Si vous vous croyez au-dessus de la musique, changez de job. » « Dieu : question trop personnelle. Je crois au pouvoir de la métaphore. » « Le football : la voilà la religion, et pas seulement parce que je soutiens Liverpool, ma ville ! » « Une vie après Berlin, en 2018 ? Pas de réponse immédiate. Le monde musical est closed. Quelques rêves de concerts pas communs. » « EMI, ma maison de disques, a été rachetée par Warner ? Je l’ai appris en lisant le journal. Cela veut peut-être dire qu’il y aura encore des disques, et des journaux. » Verbatim. Le Karajan de l’an 2000 ne s’est pas karajanisé.

François Lafon

Salle Pleyel, les 31 août (20h) et 1er septembre (16h) – Rachmaninov : Les Cloches, Danses symphoniques. Orchestre Philharmonique de Berlin. 1 CD Warner Classics. Photo © DR

« Je peux peindre une pomme sans avoir jamais mangé de pomme. Je peux faire le salut hitlérien sans avoir rien à en faire ». C’est ainsi que le peintre, dessinateur, sculpteur, vidéaste et metteur en scène berlinois Jonathan Meese, l’« enfant terrible de la peinture allemande » selon Le Figaro, se défend d’avoir enfreint la loi (12 000 € d’amende) au cours d’un forum organisé par l’hebdomadaire Der Spiegel à l’Université de Kassel, et intitulé La Mégalomanie dans le monde de l’art. « Mon utilisation du salut nazi et du symbole du swastika est satirique et vise non pas à les promouvoir, mais à en amoindrir la portée », ajoute-t-il. Non lieu prononcé par le tribunal. Réaction de l’intéressé : « L’art a triomphé, je suis libre ». L’accusation fait appel. Rendez-vous au festival de Bayreuth 2016, où Meese doit monter Parsifal, une œuvre où les occasions ne manquent pas de pratiquer la politique du bras levé.

François Lafon

A la question « Savez-vous qui est Robert Lepage? » l’honorable Sheely Glover, nouvelle ministre du Patrimoine canadien et des Langues officielles, répond dans le quotidien québécois Le Soleil (libéral) : « J'ai entendu parler de lui, mais je ne le connais pas vraiment. [...] Comme Céline Dion, oui, tout le monde la connaît, mais lui, non ». Madame le ministre est plus prolixe à propos du chanteur Daniel Lavoie, qu’elle reconnaît « adorer », et cite parmi ses films québécois favoris Incendies de Denis Villeneuve, Starbucks de Ken Scott et Bon cop, bad cop d’Eric Canuel. Son prédécesseur James Moore avait lui aussi reconnu, lors d’un quizz culturel auquel il s’était soumis à la télévision, ne connaître que de nom le metteur en scène et réalisateur. Innocente sincérité ou démagogie frôlant le populisme? Imaginons les homologues français de Sheely Glover et James Moore avouant ne connaître « que de nom » Patrice Chéreau ou Olivier Py. « Le ministère du Patrimoine canadien formule des politiques et réalise des programmes visant à favoriser la participation de tous les Canadiens à la vie culturelle et civique commune. Il appuie les initiatives qui sollicitent la participation des Canadiens et qui les rendent fiers de notre patrimoine riche et diversifié », peut-on lire sur le site officiel du Ministère. « La ministre du Patrimoine canadien et des Langues officielles est appuyée dans ses fonctions par le ministre d'État (Sports), qui s'efforce d'accroître les occasions pour les Canadiens de participer à des sports et d'y exceller », peut-on y lire aussi, preuve supplémentaire qu’il serait hasardeux d’établir quelque parallèle que ce soit entre la perception de la culture dans chacun des deux pays.

François Lafon

Photo : Robert Lepage (à gauche) pendant la mise en place de la Tétralogie au MET extrait de Wagner's Dream, film de Susan Froemke

Remue-ménage autour du concert "For Russia with love", programmé le 7 octobre à Berlin par Gidon Kremer avec la Kamerata Baltica. Une manifestation de soutien aux artistes et personnalités persécutés par le régime de Vladimir Poutine, à laquelle participeront Martha Argerich, Daniel Barenboim, la pianiste Khatia Buniatishvili et le violoncelliste Nicolas Altstaedt. « En tant qu'artiste, je n'ai pas seulement le droit mais aussi le devoir d'attirer l'attention du public sur ces problèmes. Dans le passé, des gens comme Pablo Casals, Yehudi Menuhin et Mstislav Rostropovitch ont eux aussi combattu pour certaines libertés, » explique Kremer dans une interview donnée au quotidien allemand Die Welt. Au programme, des clins d’œil aux Pussy Riots, mais aussi L’Ange de deuil, une pièce dédiée par le compositeur géorgien Guia Kantcheli à l’homme d’affaires Mikhaïl Khodorkovski, emprisonné depuis 2004 pour escroquerie à grande échelle et évasion fiscale. « Je ne sais pas si celui-ci a commis des crimes économiques, mais le fait qu’il passe les meilleures années de sa vie dans un pénitencier loin de sa famille est ridicule, » se défend Kremer. Et d’en appeler à son maître David Oistrakh (« Il a été un représentant du régime soviétique en même temps un grand artiste. Qui sait si que ce conflit ne lui a pas coûté de nombreuses années de vie ? ») pour relativiser tout manichéisme politique. Une façon de dire que le soutien à un sulfureux oligarque n’est un scandale qu’aux yeux des occidentaux ?

Remue-ménage autour du concert "For Russia with love", programmé le 7 octobre à Berlin par Gidon Kremer avec la Kamerata Baltica. Une manifestation de soutien aux artistes et personnalités persécutés par le régime de Vladimir Poutine, à laquelle participeront Martha Argerich, Daniel Barenboim, la pianiste Khatia Buniatishvili et le violoncelliste Nicolas Altstaedt. « En tant qu'artiste, je n'ai pas seulement le droit mais aussi le devoir d'attirer l'attention du public sur ces problèmes. Dans le passé, des gens comme Pablo Casals, Yehudi Menuhin et Mstislav Rostropovitch ont eux aussi combattu pour certaines libertés, » explique Kremer dans une interview donnée au quotidien allemand Die Welt. Au programme, des clins d’œil aux Pussy Riots, mais aussi L’Ange de deuil, une pièce dédiée par le compositeur géorgien Guia Kantcheli à l’homme d’affaires Mikhaïl Khodorkovski, emprisonné depuis 2004 pour escroquerie à grande échelle et évasion fiscale. « Je ne sais pas si celui-ci a commis des crimes économiques, mais le fait qu’il passe les meilleures années de sa vie dans un pénitencier loin de sa famille est ridicule, » se défend Kremer. Et d’en appeler à son maître David Oistrakh (« Il a été un représentant du régime soviétique en même temps un grand artiste. Qui sait si que ce conflit ne lui a pas coûté de nombreuses années de vie ? ») pour relativiser tout manichéisme politique. Une façon de dire que le soutien à un sulfureux oligarque n’est un scandale qu’aux yeux des occidentaux ?

François Lafon

Au Musée de la musique (Paris – Cité de la musique), parcours "Touchez la musique" : tableaux, photos, films, explications des instruments et de la production du son (résonance, vibrations), expériences ludiques (appréhension tactile des matériaux, extraits sonores à reconnaître). Cinq instruments à la disposition du public : une viole de gambe, un orgue, une trompette, un thérémine (prototype des instruments électroniques) et une sanza (instrument de percussion africain, appelé aussi « piano à pouces »). Dispositifs particuliers pour les déficients visuels et auditifs (documents en braille, comédien s’exprimant en langage des signes) : « Le Musée de la musique accueille de nombreux publics handicapés car nous avons au fil du temps instauré une relation étroite avec d’importants organismes spécialisés pour qui la musique est une source d’épanouissement extraordinaire. Pour eux, faire jouer et toucher nos instruments était une demande fondamentale » explique Eric de Visscher, directeur du Musée. Au Musée Océanographique de Monaco : exposition .jpg) « Le requin, au-delà du malentendu », destinée à réhabiliter le héros des Dents de la mer. Clou de la visite : le bassin tactile, où l’on peut sans danger (?) caresser des requins Pijamas et autres émissoles tachetées. But de l’opération : « Toucher du doigt ses peurs, évacuer ses phobies ». On préfère a priori apprivoiser une viole de gambe. Mais la sensation est-elle tellement moins déstabilisante ?

« Le requin, au-delà du malentendu », destinée à réhabiliter le héros des Dents de la mer. Clou de la visite : le bassin tactile, où l’on peut sans danger (?) caresser des requins Pijamas et autres émissoles tachetées. But de l’opération : « Toucher du doigt ses peurs, évacuer ses phobies ». On préfère a priori apprivoiser une viole de gambe. Mais la sensation est-elle tellement moins déstabilisante ?

François Lafon

« Touchez la musique », Musée de la musique, Paris, à partir du 26 juin

« Le requin, au-delà du malentendu », Musée Océanographique de Monaco, depuis le 8 juin et pour deux ans

Scandale à l’Opéra de Düsseldorf, où le Tannhäuser de Wagner est présenté par le metteur en scène Burkhard C. Kosminski sous les traits d’un officier SS. Campagne de presse, crises cardiaques dans le public (avec certificats médicaux), annulation du spectacle, les dernières représentations étant données en version de concert. Dans le magazine politico-culturel Cicero, le journaliste et essayiste Alexander Kissler va jusqu’à demander l’interdiction des références au nazisme dans les spectacles ne traitant pas directement du troisième Reich. « Un tournant dans le régime du Regietheater », affirme Norman Lebrecht sur son blog Slipped Disc. Les internautes résument la question : « Où cela s’arrêtera-t-il ? Plus de Mao, plus de Staline, plus de Saddam-Hussein ? Où serions-nous sans Méphistophélès ? », « Tannhäuser chez les nazis est une idée stupide. Springtime for Hitler était génial. Si l’état commence à prendre des décisions artistiques, malheur à la prochaine génération ». Dans le film de Mel Brooks Les Producteurs (1968), un impresario véreux monte une joyeuse comédie musicale intitulée Printemps pour Hitler dans le but de faire faillite et d’en tirer les dividendes. C’est un triomphe… qui le ruine pour de bon. Comme disait Pierre Desproges : « On peut rire de tout, mais pas avec n’importe qui ».

François Lafon

Photo © DR

Scandale dimanche 6 janvier à l’Avery Fisher Hall de New York, où Roberto Alagna chante l’Andrea Chénier de Giordano en version de concert. Quelques mesures avant d’attaquer son air « Un di all’azzurro spazio », le ténor s’arrête de chanter, tend sa partition au chef Alberto Veronesi (lequel dirige par cœur) et entame une discussion à laquelle se joint le premier violon. Le différend réglé, le chef reprend. La presse new-yorkaise se déchaîne : Alagna a le nez dans la partition, zappe les notes qui le dérangent, écourte ses fins de phrases, négocie en voix de tête les grands aigus destinés à faire crouler la salle et n’a de toute façon pas la voix de « lyrico spinto » (littéralement « lyrique poussé ») requise par ce rôle où Beniamino Gigli et Franco Corelli se sont illustrés. Circonstance aggravante : il sort de scène dès qu’il ne chante plus, au lieu d’attendre sur sa chaise. Sa partenaire Kristin Lewis, originaire de l’Arkansas, est en revanche portée aux nues, si ce n’est par quelques internautes, qui notent qu’elle ne perd pas une occasion, le sentant en difficulté, de l’écraser sous les décibels. Conclusion du New York Times : « On va aux concerts de l’Opera Orchestra de New York pour entendre de grands artistes faire des expériences, pas pour assister à des lectures à vue ». A noter que c’est à Milan (Aida en 2006) et à New-York, villes à haut risque pour les ténors, qu’Alagna tente le saut de l’ange. Dans son pays natal, il est en général plus prudent.

François Lafon

Aux éditions Beauchesne : Les avatars du piano de Ziad Kreidy, récemment auteur d’un récital Grieg « dans son jus ». Le propos de ce musicologue-interprète est justement de tenter de replacer les œuvres dans leur époque – ce que font tous les pianistes ou presque –, mais en s’appuyant sur la facture du piano à travers les âges et sur ce que ce piano en constante mutation a inspiré aux compositeurs. Question préalable : « Chopin, entre un piano romantique et un piano moderne, qu’aurait-il choisi ? » « Personne ne le saura jamais », répond prudemment Ziad Kreidy, tout en remettant quelques pendules à l’heure : Non, le piano moderne n’est pas l’ultime rejeton d’une évolution continue, d’ailleurs chaque avatar (incarnation, métamorphose) du pianoforte inventé par Bartolomeo Cristofori au tournant du XVIIIème siècle a été une perfection en soi. Un nouveau chapitre de la querelle des anciens et des modernes, les anciens étant les plus modernes en ce qu’ils nient la notion d’évolution en art, ou tout au moins l’idée que ce qui se fait maintenant doit forcément être plus abouti que ce qui se faisait au temps de la marine à voile. Une pierre de plus dans le jardin d’Alfred Brendel (« Mozart ne composait pas pour un instrument donné ») ou de Pierre Boulez (« Nous n’avons plus les oreilles de Bach ni de Beethoven »). C’est quand il parle technique, quand il décrit avec précision les avatars de cet instrument « introuvable » qu’est le piano que Kreidy est le plus original et le plus évocateur, ou quand il pointe, exemples musicaux à l’appui, la difficulté à concrétiser sur un piano moderne certaines indications de Beethoven ou de Chopin. « J’ai remarqué que les personnes vénérant le piano moderne s’accordent sur sa suprématie, et qu’en revanche, chez les passionnés de pianos anciens, les avis divergent, voire s’opposent », remarque-t-il à la fin de son livre. Non contents de ne pas être vraiment modernes, les modernes seraient-ils de dangereux idéalistes ? Alfred Brendel et Pierre Boulez apprécieront.

François Lafon

Les Avatars du piano, de Ziad Kreidy. Beauchesne, collection L’Education musicale, 75 p., 14,50 €

Quoi de neuf ? Presque rien. Les festivals se terminent (guettez les derniers : solistes des Serres d’Auteuil, Chaise-Dieu, Sinfonia en Périgord), la saison va commencer : quinze jours d’entre-deux, aussi vacants que la Trêve des confiseurs (Noël – Jour de l’an). A première vue tout est normal : retour de vacances, rentrée des classes, tiers provisionnel, rentrée littéraire, chômage en hausse. La musique est plus que jamais dans son cocon : concerts nombreux, saison lyriques riches. La Maison de l’histoire de France est annulée ? Pas la Philharmonie de Paris. Le disque marque le pas ? On s’est plaint, si longtemps, qu’il en paraissait trop. Les mécènes se font tirer l’oreille ? Ils consacrent pourtant 26% de leur budget à la culture, contre 19% en 2010 (source : Admical, Carrefour du Mécénat d’entreprise). Le statut des intermittents est toujours en suspens ? Les subventions sont en berne ? Le budget du ministère de la Culture continue à fondre ? Une loi est en préparation, portant, selon les termes du Président de la république, sur « le développement et la démocratisation de la culture ». A la mi-septembre, la vie reprend, le grand corps malade de la musique se remet en marche. De quoi continuer à croire au développement et à la démocratisation de la culture.

François Lafon

François Lafon

Sur Arte, avant Les Noces de Figaro en direct du festival d’Aix-en-Provence, Mozart Superstar, un « 52 minutes » de Mathias Goudeau. Montage assez virtuose d’extraits de films et de concerts : Amadeus de Milos Forman et Michael Jackson pratiquant le moonwalk, Natalie Dessay en Reine de la nuit et Madonna en guêpière, Maria Joao Pires dirigée par Pierre Boulez et Mozart l’opéra rock au Palais des Sports. But de l’opération : montrer que Mozart était une rock-star avant l’heure. Pour accréditer la thèse, défilé de spécialistes (le directeur du Mozarteum), de penseurs XVIIIème (Philippe Sollers), de journalistes show-biz (Bertrand Dicale), de psychologues et d’interprètes (Patricia Petibon). Dérapages, amalgames, raccourcis hasardeux : pas facile d’imaginer ce que serait devenu le divin Wolfgang s’il était né deux siècles plus tard. La mise en scène actualisée, sagement tendance des Noces de Figaro par Richard Brunel n’apporte pas davantage de réponse. Alors, on écoute la musique, finement dirigée par Jérémie Rohrer : le propre des classiques, c’est justement de parler à toutes les époques.

François Lafon

Dans le magazine Classica : Musique classique et télévision : et si le jour se levait enfin ? Le constat contredit le titre. Le jour se lève sur Mezzo et Mezzo HD, chaînes jumelles pratiquant la musique haut de gamme, mais payantes. Il entretient une lueur persistante sur Arte, où la musique (influence de l’Allemagne ?) n’est pas traitée en parent pauvre de la culture. Nuit presque noire, en revanche, sur les chaînes généralistes : Victoires de la musique annuelles et poussiéreuses, diffusion en pleine nuit de programmes sous-traités, accords avec les Opéras de Lyon et de Paris (mais là aussi, programmes annoncés comment, et diffusés à quelle heure ?). Le temps où Musiques au cœur passait tous les dimanches à 22h fait figure d’âge d’or. Seule planche de salut, nous dit-on : le mélange des genres. Le classique est amer ? Ajoutez-y un peu de variétés. Audience correcte pour Musiques en fêtes au Théâtre antique d’Orange, avec pointures classiques (Ruggero Raimondi) et stars modernes tous publics (Adamo ou Nolwenn Leroy, pas Sexion d’Assaut), chiffres encourageants pour la Grande Battle (airs classiques adaptés en pop) présenté par Naguy et Jean-François Zygel, survie durable de La Boîte à musique du même Zygel, avec peoples expliquant que le classique, ils en ont toujours rêvé, espoirs pour Berlingot, classique soft estival présenté par Patricia Petibon le vendredi sur la 2. Les audiences, toujours elles, jusque sur les chaînes dispensées de publicité en soirée. Même avec Roberto Alagna, Turandot de Puccini en direct d’Orange (France 3, 31 juillet) sera battu par un match de football ou une rediffusion de Cold cases. La grande musique, culture de classe ? La réponse risque de ne pas être politiquement correcte.

François Lafon

La Scène lyrique autour de 1900, en parallèle avec la reconstitution, à l’Amphithéâtre Bastille, d’un tableau des Maîtres-Chanteurs de Nuremberg version 1893. Un gros ouvrage abondamment illustré et complétée par des documents sonores éclairants, pour tout savoir sur l’éthique et l’esthétique des spectacles avant la montée des avant-gardes liée, selon les auteurs Rémy Campos et Aurélien Poidevin, à l’apparition des metteurs en scène et à la relecture critique des œuvres. A travers images, traités et témoignages : les arts et techniques scéniques, la tenue et l’éloquence héritées des classiques, la boite à outils complète de l’acteur lyrique, jusqu’aux jeux de mains, à la façon de se grimer ou de chanter à deux sans tourner le dos au public. Plus qu’un traité d’érudition, une plongée dans un monde pas si révolu que cela, puisque certaines traditions en sont encore enseignées dans les conservatoires et qu’on les retrouve jusque dans des spectacles peu soupçonnables de passéisme. Un excellent point de départ, en tout cas, pour une réflexion sur le « on a tout essayé mais on va encore brouiller les pistes » qui prévaut actuellement dans la représentation des oeuvres du passé et même du présent.

François Lafon

La Scène lyrique autour de 1900, de Rémy Campos et Aurélien Poidevin. 1 livre + 2 CD L’œil d’or, 458 p., 50 €

Concert ce soir à Pleyel réunissant le Philharmonique de Radio France et l'Orchestre Unhasu de Corée du Nord. Au programme : pièces du répertoire traditionnel coréen et 1ère Symphonie de Brahms dirigée par le Sud-Coréen Myung-Whun Chung. Un beau coup politique, aussi fort que le concert du New York Philharmonic dirigé par Lorin Maazel en 2008 à Pyongyang. La presse relaie l’événement : photos des Coréens devant la Joconde, congratulations réciproques (« musicalement, ils sont très forts »), coup de projecteur sur le Stradivarius de 1716 joué par un musicien coréen, distribution de badges à l’effigie de Kim Jong-Un, recadrage du projet (« leur esprit est très concentré sur le concert ») par le chef de la délégation, seul habilité à communiquer au nom des artistes. Un ton qui rappelle l’époque soviétique. Blague des années 60 : Qu’est-ce qu’un quatuor à cordes russe ? Un orchestre symphonique revenant d’une tournée à l’Ouest. Un demi-siècle plus tard, et trois mois après l’avènement d’un nouveau Dirigeant bien-aimé au Pays du matin frais, ce genre de plaisanterie serait plus que déplacé.

François Lafon

Paris, salle Pleyel, 14 mars à 20h

Dimanche 11 mars à 17h, l’Orchestre de jeunes Demos, dispositif d’éducation musicale et orchestrale à vocation sociale, donne un concert à la Courneuve. Descriptif du dispositif : « 450 débutants de 7 à 12 ans ; 4h d’ateliers par semaine, hors temps scolaire, entre janvier 2010 et juillet 2012 ; pédagogie collective par groupes de 15, temps personnalisés par groupe de deux ou trois ; 38 structures sociales situées prioritairement dans les territoires « Politique de la Ville » ; 73 musiciens d’orchestre et pédagogues travaillant en binôme ; présentations musicales sur les territoires, concerts à la Salle Pleyel. » L’Orchestre de Paris, l’Orchestre Divertimento, la Cité de la Musique, l’Association de Prévention du Site de la Villette (APSV), le Mécénat Musical Société Générale sont dans l’affaire. Un peu plus loin dans le descriptif : « Lever les freins sociaux et culturels liés à la pratique musicale ; faire évoluer les représentations liées aux musiques classiques des jeunes et de leur entourage. » Lundi 20 février, sur France 3, les Victoires de la Musique classique ont encore perdu des points : 1,2 millions de spectateurs, 5% de parts de marché, pompon rouge des audiences de la TNT. Faire évoluer les représentations liées aux musiques classiques : vaste programme.

François Lafon

Orchestre de jeunes Demos : La Courneuve, Centre culturel Jean-Houdremont, dimanche 11 mars à 17h00. Paris, salle Pleyel, 29 et 30 juin

Un Gluck inconnu (L’Ivrogne corrigé ou Le Mariage du Diable), un Donizetti en français (Rita ou Le Mari battu) doublé de brèves de comptoirs en musique (Elle est pas belle la vie ?), un « opéra fumiste » autour d’Alphonse Allais (Café Allais), du baroque pimenté avec Dominique Visse et l’Ensemble Clément Janequin (A corps et à cris) : fidèle à elle-même, la Péniche Opéra fête ses trente ans. Deux embarcations (la seconde s’appelle Adélaïde) amarrées de septembre à mai au bassin de la Villette, une résidence sur la terre ferme (Fontainebleau), et Fluctuat mec mergitur, en dépit de la dureté des temps et du rétrécissement des subventions. Nombre de jeunes artistes rebutés par l’académisme y ont fait leurs classes, suivis par un public attiré par le côté café-théâtre de l’institution. Avec le temps, La Péniche a cristallisé la querelle des pro- et des anti- : du lyrique décomplexé pour les uns, de l’opéra au rabais pour les autres ; une porte ouverte sur un monde intimidant, ou un tue l’amour minant un univers voué au sublime. De là à conclure que La Péniche est aussi dangereuse (ou aussi utile) que les Guignols vis-à-vis des politiques…

François Lafon

www.penicheopera.com (Photo : Rita ou le Mari Battu © Cédric Suzanne)

C’est une tendance pas encore lourde, mais tout de même un virage à 180° en ces temps de dématérialisation du disque, du livre, de la presse : le vinyle classique est de retour. Cela fait un moment que dans leur domaine, les DJ s’y sont mis : pour mixer, le 33 tours est de mise. Mais cette fois, ce sont des chefs comme Gustavo Dudamel et Paavo Järvi qui entonnent le péan du son analogique et du diamant labourant les sillons. Sur son blog Slipped Disc, Norman Lebrecht s’en fait l’ambassadeur. Premières parutions : la Symphonie « Ecossaise » de Mendelssohn avec le Philharmonique de Vienne par le premier (DG), l’intégrale des Symphonies de Beethoven (déjà sorties en CD) avec la Deutsche Kammerphilharmonie Bremen par le second (RCA), accompagnées des qualificatifs d’usage : couleur, chaleur, charme, harmoniques riches, dynamique englobante, brillance radieuse. Tout ce qui manque au son numérique, selon les nostalgiques du LP, lesquels ont commencé à batailler dès la sortie des premiers CD au début des années 1980. Cette fois, ce sont des artistes nés après la disgrâce dudit LP qui montent au créneau. Iront-ils jusqu’à prétendre, comme certains audiophiles, que le signal numérique étant discontinu, il est incapable de reproduire le legato d’un violon ? « Seul les meilleurs lecteurs SACD (s’il y en a) peuvent produire un son aussi coloré », s’enthousiasme Lebrecht. Allons-nous ressortir nos vieilles platines et nos chiffons antistatiques, retrouver les délices des « cloc » et des « scratch », racheter régulièrement nos disques gondolés ou/et usés jusqu’à la trame, remonter nos étagères au format 30cm ? Les Beethoven par Järvi n’ont été pressés qu’en édition limitée de 999 exemplaires, destinée aux vrais mélomanes. Ouf ! Pas encore morts, nos MP3.

François Lafon

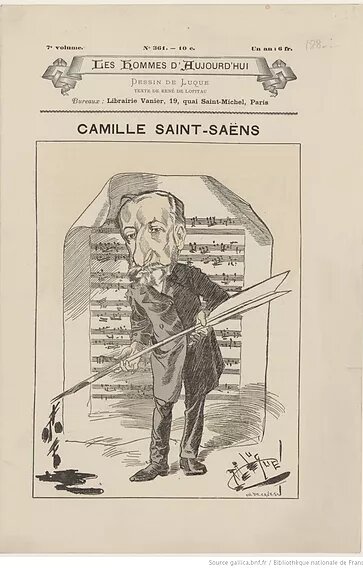

Caminos, le retour des Caravelles : quel titre, bien digne d’Alain Pacquier, qui les a lancées, les caravelles ! C’était en 1987. Pacquier, un franc-tireur de la musique qui a, entre autres, inventé le Festival de Saintes, crée Les Chemins du baroque. Il s’agit d’aller à la découverte du Nouveau Monde à travers la musique des Conquistadors. Disques (K.617) et concerts jalonnent le parcours, avec, comme armateur, la Fondation BNP : quatorze pays sont visités, trois festivals créés, onze orgues restaurées, quatre-cents jeunes musiciens formés, cinquante-sept enregistrements publiés. Des vedettes sont lancées, comme le chef argentin Gabriel Garrido et son ensemble Elyma. Les disques ne sont pas toujours réussis, les ensembles pas toujours au point, les œuvres pas toujours essentielles, mais les caravelles avancent et découvrent d’étonnants paysages. Basés depuis 2003 au couvent de St Ulrich, à Sarrebourg, Pacquier et son équipe ont décidé de jeter l’ancre. Deux séries de concerts en guise de feux d’artifice : du 16 au 25 septembre à travers la Lorraine, du 22 septembre au 2 octobre à Paris, au musée du quai Branly. Etrange impression : vingt-cinq ans après, le baroque n’est plus une aventure, le terme baroqueux n’est plus péjoratif. A moins qu’un Pacquier ne trouve moyen de remettre le feu aux poudres.

François Lafon

www.lecouvent.org - www.arsenal-metz.fr – www.quaibranly.fr

Un livre : Le retour des Caravelles, voyage au cœur du baroque d’Amérique latine, par Alain Pacquier. Fayard.

Placido Domingo a un problème. Sur le site allemand News.at, il s’en prend aux festivals de Salzbourg et de Bayreuth : « Je ne comprends pas. En tant que directeur d’opéra, je ne me permets pas de telles choses. En Allemagne et en Autriche, c’est devenu une habitude de faire appel à des metteurs en scène à scandale. Mais attention, le responsable est toujours le directeur ! » Spectacle incriminés : le nouveau Tannhäuser de Bayreuth, que le « régisseur » Sebastian Baumgarten a transposé dans une usine de recyclage de déchets, et La Femme sans ombre de Richard Strauss à Salzbourg, transformé par Christof Loy en séance d’enregistrement de …La Femme sans ombre, à Vienne en 1955, sous la direction de Karl Böhm (disques Decca). Mais à qui en veut Domingo ? Au regietheater en général, ou aux metteurs en scène médiocres ? A l’époque où il était un jeune chanteur, Giorgio Strehler, Jean-Pierre Ponnelle, Jorge Lavelli donnaient le ton, suivis par une cohorte d’épigones. C’est au tour de Christoph Marthaler, Krzysztof Warlikowski ou Hans Neunfels d’engendrer des clones encombrants. En arrivant l’avant-veille des premières, le chanteur Domingo a depuis longtemps résolu le problème. A l’Opéra de Los Angeles, le General Director Domingo pratique le « classic LA opera style ». Son public lui en est reconnaissant.

François Lafon

Communiqué, fin juillet, du festival de Verbier 2011 : « Gidon Kremer annule sa participation pour raisons de santé ». Réponse de l’intéressé, postée par le journaliste Norman Lebrecht sur son blog Slipped Disc : « Je vais très bien, et j'espère que cela va durer. Désolé si mon attitude est perçue comme un défi. Il ya beaucoup d’artistes qui respectent docilement la règle du jeu dans l’espoir que cela va les conduire à la réussite (…) Ils deviennent trop facilement victimes des politiques de promotion et de réussite. Il semble que le marché de la musique et certaines «règles» visant une promotion rapide négligent la notion de croissance créatrice. Beaucoup de merveilleux et talentueux jeunes artistes deviennent les victimes d'un succès bien orchestré, qui les empêche de se découvrir eux-mêmes (…) »

Au-delà de la manifestation « all stars » qu’est le festival de Verbier, c’est l’institution musicale tout entière, maisons de disques en tête, qu’attaque l’illustre violoniste. Toujours postée par Slipped disc, la réponse du pianiste et écrivain Valery Afanassiev, annonçant par la même occasion la parution de son livre Notes de pianiste, en juin 2012 chez José Corti. « Je me demande quel but Gidon s'est fixé en écrivant cette lettre. Cela relève-t-il d’une identique aspiration à la gloire? Sur le Forum Classica, où les internautes russes échangent points de vue et insultes, on peut lire : « Gidon réalise qu'il sombre lentement dans l'oubli. Il a à coeur de nous rafraîchir la mémoire ». L'auteur de cette pique n'a pas tout à fait tort. » Et d’ajouter : « Il aide beaucoup de jeunes pianistes, des jeunes filles (…) Consciemment ou inconsciemment, il oublie leur absence quasi totale de dons musicaux ». Question d’équilibre, pour lui aussi : laissez mûrir les artistes, mais n’attendez pas qu’ils (elles) ne soient plus présentables sur une pochette de disque.

François Lafon

Recensés par le critique anglais Norman Lebrecht sur son site Slipped Disc : les concerts à Tokyo au soir du tremblement de terre. Le Japan Philharmonic Symphony a joué Stravinsky et Prokofiev au Suntory Hall sous la direction du chef russe Alexandre Lazarev. Le New Japan Philharmonic, dirigé par le chef anglais Daniel Harding, a donné la 5ème Symphonie de Mahler au Sumida Triphony Hall devant cinquante spectateurs (sur mille huit cents attendus), parmi lesquels un mélomane de soixante-neuf ans qui a marché quatre heures pour y arriver. Les musiciens ont dû dormir sur place, par terre, pendant que le chef mettait deux heures à parcourir en voiture les cinq kilomètres qui le séparaient de son hôtel. Un second concert, avec le même programme, est maintenu ce soir. Enfin la troupe du Mai Musical Florentin (trois cents personnes), avec le chef Zubin Mehta et le metteur en scène Nicolas Joel, joue à Yokohama et Tokyo du 13 au 21 mars. Sur le site du Mai Musical, la surintendante Francesca Colombo déclare : "A ce jour, nous sommes la plus grande communauté italienne au Japon, investie par le président Giorgio Napolitano du rôle d'ambassadeurs de la culture italienne dans le monde pour célébrer le 150e anniversaire de l'unification. Nous sommes persuadés que la musique peut continuer. C'est précisément pour cette raison que je ressens le besoin de rejoindre dès que possible la communauté des théâtres à Tokyo." Au programme : Tosca et … La Force du destin.

François Lafon

L’année dernière, Chopin et Schumann. Cette année, Liszt et Mahler. Les anniversaires vont par deux. Schumann n’a pas pu tenir tête à Chopin. Le roman de Robert et Clara ne se vendra jamais aussi bien que celui de Frédéric et George, et la Polonaise héroïque fait moins peur que les Scènes de la forêt. Avec Liszt, on est entre les deux. Drôle de musique, ou plutôt drôles de musiques : les Rhapsodies hongroises et les Harmonies poétiques et religieuses, Rêve d’amour et Saint François de Paule marchant sur les flots. Drôle de personnage aussi : star du clavier et abbé mystique, leader d’opinion de l’Europe musicale et idéaliste, méprisé par son gendre Wagner, mais qui mourra à Bayreuth. Mahler l’irascible, chef vedette accouchant d’une galaxie symphonique qui mettra un bon demi-siècle à s’imposer, n’est pas moins intimidant, et il n’est qu’en apparence plus facile à cerner. Aucun des deux n’est aussi people que Chopin (aucun musicien, à vrai dire, si ce n’est Mozart), mais les pianistes sont (presque) tous là pour jouer Liszt, et tous les orchestres veulent avoir leur intégrale Mahler. Signe que, sans faire autant rêver les jeunes filles, Liszt talonne Chopin dans l’imaginaire collectif : la littérature qu’il a générée, et qu’il génère encore. Les nouveautés (rien qu’en français) du bicentenaire sont signées Laurence Le Diagon-Jacquin (Hermann), Bruno Moysan (Symétrie), Isabelle Werck (Bleu Nuit), Alain Galliari (Fayard), Jean-Yves Patte (Eponyme), Frédéric Martinez (Folio Biographies), Jean-Yves Clément (Actes-Sud). Cadeau dépassé (1925) mais toujours apprécié : La vie de Franz Liszt de Guy de Pourtalès (Livre de poche). Sur Mahler, en revanche, rien de nouveau, si ce n’est un ouvrage d'initiation signé Christian Wasselin (Découvertes/Gallimard) et un recueil de nouvelles de Michel Redon intitulé Nuit de Mahler (L’Harmattan). On ne saurait mieux dire.

François Lafon

Le Metropolitan Opera de New York a innové il y a quelques années avec la diffusion de ses spectacles sur les écrans de cinéma et en haute définition. L’énorme succès commercial de ces séances a inspiré d’autres maisons d’opéra partout dans le monde. Mais le Met veut continuer à être à l’avant-garde de la technologie. La saison 2011-2012 sera ainsi marquée par une nouvelle production de Siegfried de Richard Wagner en 3D. Derrière ce projet se trouve Robert Lepage, véritable maître de l’illusion : sa mise en scène de Renard et le Chant du Rossignol de Stravinsky au Festival d’Aix-en-Provence et l’Opéra de Lyon s’inspirait déjà pour beaucoup des ombres chinoises et autres trompe-l’œil. Pour le Metropolitan Opera, le metteur en scène se propose maintenant d’ajouter un degré supplémentaire de sophistication. Grâce à une technologie développée par une société canadienne, les chanteurs évolueront dans un décor complètement virtuel calculé en temps réel par des ordinateurs. Mais aucun besoin de caler des lunettes pour voir en 3D le dragon Fafner ou le rocher en flammes de Brünnhilde : contrairement à la technologie utilisée dans des films comme Avatar, les images en 3D de ce Siegfried high-tech seront visibles à l’œil nu. Reste à savoir si musicalement le spectacle sera à la hauteur mais on peut parier qu’avec Deborah Voigt dans le rôle de Brünnhilde, Bryn Terfel comme Wanderer et la direction de James Levine la partition de Wagner prendra tout son relief.

Pablo Galonce

A ma droite (rien de politique) : La Musique classique pour les Nuls. Un coffret au format livre, un livret de cent pages, six CD d’extraits issus des catalogues EMI et Virgin. A ma gauche, Les Clés du classique, un album de quarante-cinq pages au format CD, deux CD d’extraits tirés du catalogue Universal. Pour les fêtes, le premier a cartonné, le second beaucoup moins. La collection Les Nuls est un best seller toutes catégories, alors que le seul titre Les Clés du classique sent son interrogation écrite, et n’est porté par aucun succès éditorial, en dépit de l’étiquette jaune Deutsche Grammophon qui figure sur la couverture. Les deux produits sont sérieux : texte anglais largement revu par l’excellente Claire Delamarche pour le premier (elle avait déjà « amélioré » L’Opéra pour les Nuls), explications claires mais moins ludiques pour le second. Handicap pour Les Nuls : le répertoire va du grégorien à Phil Glass, mais les extraits sont très courts, et il est rare qu’on ait un droit à un mouvement entier. L’album DG commence à Vivaldi et s’arrête à Chostakovitch, les extraits sont nettement moins nombreux (trente-cinq contre cent-quarante-sept) mais ils sont plus longs, et plus rarement shuntés. Léger avantage à DG pour les interprétations (Karajan, Abbado, Giulini, Boulez), alors que celles des Nuls sont en général dignes de la qualité EMI, mais parfois stylistiquement dépassées (Rameau par Cziffra). Alors, qu’offrir aux têtes blondes (ou même aux bruns mûrs) pour les faire entrer dans le monde enchanté de la « grande » musique ? Pour l’exhaustivité, l’étendue du répertoire et l’attrait du texte, Les Nuls bien sûr. En espérant que les impétrants auront envie d’aller plus loin que les mini-extraits : une des grandes différences entre le classique et la chanson, c’est que le classique, c’est plus long.

François Lafon

La Musique classique pour les Nuls : un coffret de 6 CD EMI/Virgin, 147 titres, un livret de 100 pages – Les Clés du classique : 2 CD, 35 titres, un livret de 45 pages Deutsche Grammophon/Universal.

« Je hais la musique classique : pas la chose mais le nom. » C’est avec cette entrée en matière qu’Alex Ross démarre son nouveau livre. On retrouve le sens de la formule de l’auteur qui a réussi avec The Rest is noise à raconter la musique contemporaine comme un roman. Comme son livre a fait un carton, le critique du New Yorker (le très branché magazine américain où Ross travaille depuis dès années) a donc eu l’idée de ramasser quelques articles et essais dans ce Listen to this (Ecoutez ceci*) qui vient de paraître en anglais et dont attend déjà la traduction française. Cette anthologie a les mêmes qualités que son opus précédent : esprit didactique sans renoncer à la complexité, choix de l’anecdote révélatrice. On peut seulement lui reprocher de trop utiliser la première personne (mais c’est devenu presque un cliché dans la presse américaine) et de s’appuyer uniquement sur des auteurs anglo-saxons. Mais comme dans The Rest is noise, c’est surtout le point de vue original qui fait le prix de ce livre : qu’on le veuille ou pas, le « classique » doit aujourd’hui vivre avec le rock, le pop, le jazz et qui sait quoi encore à l’avenir. Pourquoi donc pas en profiter ? « La meilleure interprétation classique n’est pas un retour dans le passé mais une intensification du présent. L’erreur que les apôtres du classique ont toujours faite est d’avoir uni leur amour du passé à leur dégout du présent. La musique a d’autres idées : elle hait le passé et veut y échapper ».

Le lecteur déjà familier de ces compositeurs n’apprendra rien de nouveau sur Mozart ou Schubert (quoique ces chapitres soient fort bien écrits), mais en revanche il pourra suivre l’élaboration d’un album de Björk où la chanteuse islandaise brasse la musique populaire de son pays avec Stockhausen. Pas de révélations sur Brahms, mais un portrait passionnant de Bob Dylan où Alex Ross confesse ne rien comprendre souvent aux textes du chanteur. Si sur les opéras de Verdi tout semble avoir été dit, on découvre en revanche qu’il y a du Messiaen dans les chansons du groupe britannique Radiohead. On part aussi en voyage pour découvrir l’œuvre d’un compositeur qui veut mettre les paysages de l’Alaska en musique avant qu’ils ne soient emportés par l’urbanisation et le réchauffement de la planète, suivre un quatuor à cordes dans le Texas pour se rendre compte que la vie musicale aux Etats-Unis est plus riche qu’on ne le croit, et parcourir la Chine, le pays qui, malgré ses conservatoires remplis par des millions d’élèves, ne sera pas peut-être la Mecque du classique comme certains l’ont prophétisé trop rapidement. Alex Ross lui-même se garde bien de prédire quoi que ce soit sauf que « toute musique devient finalement de la musique classique. »

Pablo Galonce

Alex Ross, Listen to this. Farrar, Straus and Giroux, New York. 364 pages. www.fsgbooks.com

* Pour que la promesse du titre soit pleinement réalisée, Alex Ross a mis sur Internet un guide d’écoute pour chaque chapitre.

« En un lugar de la Mancha… » On ne saura jamais à quel endroit songeait Miguel de Cervantès en écrivant les premières lignes du Don Quichotte, mais son roman a désormais une adresse dans l’univers virtuel : un site fascinant, mis en ligne par la Bibliothèque Nationale d’Espagne. On peut y feuilleter l’édition originale (ou, pour ceux qui ne sont pas familiers avec l’orthographe du XVIIè siècle, la transcription en espagnol moderne) des aventures du Chevalier de la Triste Figure et de son écuyer Sancho Pança. Le chargement complet du site est un peu lent et pour cause : ce n’est pas uniquement le texte qui est mis à la disposition de l’internaute mais toutes sortes d’enrichissements propres à satisfaire le lecteur le plus curieux. Un commentaire musical censé nous plonger dans l’atmosphère cervantine se déclenche sitôt qu’on arrive sur le site, mais cette bande son est bientôt énervante, un peu comme la touche « couleur locale » des grandes productions hollywoodiennes. Coupez donc le son, mais ne négligez pas pour autant la section consacrée à la musique. On peut y écouter des extraits de « la Musique dans le Quichotte », un CD de l’ensemble Orphénica Lyra dirigé par José Miguel Moreno, publié chez Glossa, label qui a justement pour spécialité la musique espagnole de la Renaissance et du baroque. Quant à la vraie musique du Quichotte, pas besoin d’un CD pour l’entendre : il suffit de se laisser porter par la langue de Cervantès.

Pablo Galonce

C’est tellement tendance que c’est désormais indispensable : chaque maison d’opéra, chaque orchestre veut proposer sa propre application pour iPhone, le téléphone-appareil-photo-agenda-électronique-console-de-jeux, n° 1 d’Apple. L’enjeu pour des institutions comme l’Opéra de Los Angeles, l’English National Opera ou l’Opéra du Rhin, c’est de toucher un public urbain, a priori jeune et branché. Dernier arrivé, l’Opéra de Paris vient de présenter son application iPhone (elle fonctionne aussi sur l’iPad, la tablette numérique d’Apple) : calendrier, guide pratique, spectacles à l’affiche, rien d’essentiel n’y manque, le tout présenté avec élégance et sens pratique. Le petit plus, ce sont les vidéos des spectacles à l’affiche : qui aurait crû avoir un jour l’Opéra-Bastille dans sa poche ?

Pablo Galonce

Le Panthéon, le Mac-Mahon, le Balzac à Paris, quelques rares salles à travers la France : le contraire des multiplex, les villages gaulois des cinéphiles. Le Balzac est presque sur les Champs-Elysées. Tout est dans ce presque. Dans les années 1960, la salle ronde affichait Le Gendarme de Saint-Tropez aussi bien que Les Histoires extraordinaires de l’improbable trio Fellini-Malle-Vadim. Les moeurs cinématographiques évoluant, on a vu un public différent faire la queue sur la pente raide de la rue Balzac. Aujourd’hui, pour vivre au lieu de survivre, son directeur Jean-Jacques Schpoliansky joue la carte multifonction, avec une tendance marquée pour la musique. Affluence pour Carmen en direct du Liceo de Barcelone, avec Roberto Alagna ; délocalisation à l’église St Pierre de Chaillot pour la Jeanne d’Arc de Dreyer accompagnée en direct à l’orgue ; idem en version profane le 21 novembre avec Steamboat Bill Junior de Buster Keaton, illustré par un pianiste dans la salle ; même principe du 23 novembre au 8 février, Jean-François Zygel improvisant sur quatre films de Murnau : L’Aurore, Faust, Le dernier des hommes et Faust. Le 30 novembre, Tosca en différé du Carlo Felice de Gênes, avec le couple Daniela Dessi - Fabio Armiliato. Il y a aussi, le samedi soir depuis bientôt dix ans, du jazz et des concerts de musique de chambre. Voilà trente-six ans que Schpoliansky tient à bout de bras la salle (il y en a trois depuis les années 80) ouverte par son grand-père en 1935. Le cinéma - art de la nostalgie -, comme bastion d’un art de vivre, entre ciné-club et maison de la culture : bien vu !

François Lafon

Photo : © Luc Pâris

Mini-tempête sur le Walhalla à propos de la participation d’un orchestre israélien au prochain festival de Bayreuth. Katharina Wagner, arrière-petite fille de Richard et co-directrice du festival avec sa demi-sœur Eva, rêvait de faire venir le Philharmonique d’Israël, mais c’est le plus modeste Orchestre de Chambre d’Israël, dirigé par son ami Roberto Paternostro, qui a répondu à l’invitation. Explication d’Erella Talmi, présidente de l’orchestre : "Il n'est pas convenable de jouer Wagner ici (en Israël) tant qu'il y aura parmi nous des gens réfractaires à sa musique, mais on peut en revanche faire entendre ses oeuvres à l'étranger". Entre temps, le quotidien israélien Haaretz a mis le feu aux poudres, en affirmant que le festival avait annulé le projet. « Le concert aura bien lieu, » rétorquent les organisateurs, tout en précisant qu’il serait donné parallèlement au festival, sous l’égide de la ville de Bayreuth, et qu’il ne comprendrait qu’une seule œuvre de Wagner (Siegfried Idyll), pièce que les musiciens ne répéteraient qu’une fois arrivés sur le sol allemand. En attendant, Katharina Wagner, qui est aussi metteur en scène, a affirmé sur le site israélien ynetnews.com qu’elle aimerait beaucoup monter un opéra de son arrière-grand-père en Israël et qu’elle attendait qu’on l’invite. Elle avait prévu - officiellement pour inviter l’Orchestre - un voyage à Tel Aviv, qui a été annulé « dans l’hilarité générale », précise le site operachic.com. Une allusion à sa mise en scène déjantée des Maîtres-chanteurs de Nuremberg, il y a trois ans au festival

François Lafon

Marché classique, ton univers impitoyable… Le critique anglais Norman Lebrecht, sur son blog Slipped Disc, en tire un véritable feuilleton. En vrac : Gustavo Dudamel, qui avait suivi son agent en rupture de bail, se retrouve, à la suite d’un nouveau clash, seul client dudit agent. Dix-neuf artistes, parmi lesquels la mezzo soprano Joyce DiDonato, suivent le leur et quittent le géant IMG pour le plus petit Intermusica. Le département « artist management » d’Universal, créé pour renflouer la multinationale du disque en pleine crise, perd une à une ses têtes d’affiches. Les chanteurs Elina Garanca, Barbara Frittoli et Luca Pisaroni sont d’ores et déjà démissionnaires, et un autre gros poisson (un ténor ?) serait lui aussi sur le départ. Les pertes, à chaque fois, se chiffrent en moyenne à 550 000 dollars (430 000 euros) par tête, et l’amalgame agence/maison de disques met en jeu à la fois la carrière scénique et discographique des artistes. Cuisine interne, négligeable en regard des sommes annoncées lors des incessants transferts de pop stars ? Peut-être, mais à faire ainsi jouer les mini pop stars aux artistes classiques, on fait d’eux des « produits » à but essentiellement lucratif. Les albums fast food qui en résultent n’en témoignent que trop.

François Lafon

Cela date du début du (XXIème) siècle avec la création de LSO (London Symphony Orchestra) live et SFS (San Francisco Symphony) live. Lâchés par les compagnies historiques (Deutsche Grammophon, EMI, Sony, RCA) pour cause de crise du disque, les orchestres ont créé leurs propres labels. Au choix : CD ou téléchargement. Le Philharmonique de New York propose cinquante heures de musique (trente œuvres) sur ITunes, à cinq euros l’heure. Bon point : des textes de présentation soignés. Mauvais point : l’impossibilité sur ITunes de classer les œuvres par titres ou compositeurs. Le Philharmonique de Berlin, lui, offre une « salle de concerts digitale » sur son site berliner-philharmoniker.de. Pour 149 euros, vous achetez l’accès illimité aux concerts de la saison, pour 29 euros à ceux du mois et pour 10 euros le dernier en date, en direct ou quarante-huit heures après leur mise en ligne. Le Concertgebouw d’Amsterdam, le Symphonique de Boston, l’Orchestre de Philadelphie ont créé eux aussi une formule de téléchargement, et publient leurs archives en CD. Le Philharmonique de Vienne ne va pas jusqu’à mettre ses concerts en ligne (on n’est pas moderne, sur les bords du Danube), mais propose sur son site une grande partie de son énorme discographie en CD. Et les orchestre français ? Naïve a distribué en CD quelques enregistrements live de l’Orchestre National en coproduction avec Radio-France, l’Orchestre de Paris a mis en ligne quelques-uns de ses concerts historiques (Le Requiem de Verdi dirigé par Giulini, Le 1erConcerto pour piano de Bartok par Pollini et Boulez) avec le soutien de la banque Natexis. Nous sommes loin de la création d’un label ou de la mise en ligne d’une saison. Difficultés financières, lourdeur administrative, déficit d’image sur le marché international ? Un peu de tout cela, sans doute.

François Lafon

Nom : Cosima Wagner. Domicile : Bayreuth. Biographie : fille illégitime, muse d'un génie, épouse et mère dévouée. Voici en quelques lignes la carte d'identité de la deuxième épouse de Richard Wagner sur Twitter, ce réseau social où vous déposez des messages très courts (140 caractères maximum, format SMS) que vos amis peuvent lire sur Internet ou sur leur téléphone portable. Bien sûr, Wahnfried, la maison des Wagner à Bayreuth, ne disposait pas d'une connexion à Internet à la fin du XIXè siècle. Mais sur Twitter, rien ne vous empêche de prendre l'identité d'un personnage historique (ou de fiction, pourvu qu'il ne soit pas protégé par des droits d'auteur) et de mettre en ligne son Journal. Celui de Cosima Wagner est l'un des plus passionnants qui soient. Une épouse peut après tout écrire des choses sur son génie de mari qu'aucun biographe ne devinerait, et dévoiler ses petites manies ou ses grandes qualités. « R » est un père attentif, qui aime jouer avec ses enfants et s'inquiète pour leur avenir, qui fait plaisir à sa femme en jouant des passages de Tristan au piano tandis qu'elle lit le livret, ou fait une simple promenade dans le bois. Mais la fille de Franz Liszt n'oublie jamais de noter les réflexions de R sur la musique et les arts : « Après-midi avec R, joué deux symphonies de Haydn, pendant lesquelles il note que, en matière de forme, Haydn est un maître plus grand que Mozart » ; « R a parlé encore de Berlioz, ''qui entendait visuellement d'une manière merveilleuse, et cela réveillait ses pouvoir d'invention. Sinon pitoyablement mince'' ». Et de discuter sur la « stupidité » de la musique de Mendelssohn et la beauté des mélodies de Bellini. Mais Beethoven est sa véritable obsession : « R demande à quoi a servi Beethoven : "Ils n'ont rien appris de lui, tout ce qu'ils font, c'est essayer de l'imiter'' » ; « Ma vie, s'écrie R, n'a pas atteint le final en Ut majeur de la Symphonie (n° 5 de Beethoven) en Ut mineur. Tout ce dont je me souviens est trivial ». Il y a aussi des nouvelles des contemporains : « R me lit une lettre étrangement intelligente que Herr Brahms lui a écrit pour lui remercier de lui avoir envoyé Das Rheingold ». Cosima nous dévoile un peu de l'inconscient du compositeur, victime d'un sommeil léger : une nuit il rêve « qu'il a ajouté un ballet dans la scène de Kundry (dans Parsifal), incluant un boléro », une autre qu'« un Pape qui ressemble à Bruckner lui rend visite, et quand R va pour baiser sa main, Sa Sainteté l'embrasse ». Mais la France et les Français, objet de amour et de haine pour Wagner, sont parfois le pire de ses cauchemars : « La nuit dernière R a rêvé en français ».

Pablo Galonce

L’opéra au cinéma, en HD et en direct, est une affaire qui marche : salles chauffées à blanc et premières loges pour tout le monde. Mais le concert ? Plan d’ensemble sur les violons en nage, close up sur le rictus du clarinettiste, contreplongée sur le chef gesticulant. A la télévision ou sur votre ordinateur, le spectacle n’est pas toujours glamour. Alors sur écran géant ! C’est pourtant ce que vont tenter deux orchestres, et non des moindres : le Philharmonique de Berlin et l’Orchestre de Philadelphie. Ce dernier voit grand : neuf programmes de la saison 2010 - 2011 diffusés dans cinquante-cinq cinémas de Pennsylvanie, de Floride, du Texas, de Californie, de l’Illinois et du Wisconsin. La démarche de Berlin n’est pas moins conquérante : dans soixante salles de onze pays d’Europe, les mélomanes vont, le 27 août à 18h45, voir en entendre en direct de la Philharmonie la 4ème Symphonie de Beethoven et la « Titan » de Mahler. En Allemagne, certaines salles affichent entrée libre. Au Royaume-Uni, la presse bat tambour : c’est Sir Simon Rattle qui est au pupitre, et apparemment, cela commence à bien faire que les Allemands aient le quasi-monopole du plus illustre (avec les Beatles) des natifs de Liverpool. Plus fort encore : Rising Alternative, le distributeur, annonce l’intégrale des Symphonies de Mahler que Sir Simon a programmée à Berlin pour commémorer à la fois le 150ème anniversaire de la naissance du compositeur (7 juillet 2010) et le centenaire de sa mort (18 mai 2011). Mais à quoi vont servir les valeureux orchestres régionaux, qui jouent Mahler comme tout un chacun (l’épidémie fait rage par les temps qui courent), si le Philharmonique de Berlin vient chasser sur leurs terres, relayé par la technique moderne ? En France, la question ne se pose pas : faute d’accords avec l’orchestre, le concert ne sera pas diffusé.

François Lafon

Dans la famille des bébé-stars, voici Jackie Evancho, dix ans et quatre mois, qui a mis le Nouveau Monde à ses genoux, le 10 août, en chantant O mio Babbino caro (Puccini, Gianni Schicchi) au cours de l’émission-jeu de la NBC America’s got talent. Sur YouTube, la vidéo de l’émission fait un carton. Sur Wikipedia, où elle est déjà répertoriée, la jeune Jackie est définie comme « une jeune soprano née à Pittsburgh, Pennsylvanie ». On apprend que sa vocation est née il y a deux ans, au cours d’une représentation du musical Le Fantôme de l’Opéra (Andrew Lloyd Webber), et qu’elle n’en est pas à son premier jeu télévisé. On découvre aussi qu’en 2009 elle a enregistré un disque, sur lequel elle chante la chanson Con te partiro, qui a lancé Andrea Boccelli, déjà O mio Babbino caro et l’Ave Maria de Schubert, ce dernier non en allemand, mais en latin. La presse la compare à Susan Boyle, eu égard aux circonstances et à la soudaineté de son succès. Renaud Machart, dans Le Monde, lui consacre un article élogieux, louant en particulier la joliesse de son timbre, et rappelle que Jackie Evancho a été précédée aux Etats-Unis par Beverly Sills, qui maniait le contre-fa à l’âge de huit ans dans des radio-crochets, et en Angleterre par Charlotte Church, promise à onze ans à une grande carrière lyrique après son passage au Big, Big Talent Show sur la BBC. La jeune Jackie deviendra-t-elle une Sills du XXIème siècle, une pop star doublée d’une animatrice-télé, telle Charlotte Church, ou … rien ? On ne peut même plus, de nos jours, rêver à des lendemains qui chantent en écoutant Un bel di vedremo (Puccini, Madame Butterfly), interprété le 7 avril 1935 à L’Heure des Amateurs du commandant Bowles par une adolescente dont la voix ressemble étrangement à celle de Maria Callas. Le document est, paraît-il, un faux. Mais c’était avant YouTube et la télévision.

François Lafon

Elles sont jeunes, jolies et elles enregistrent des disques. De là à remplacer « et » par « donc »… Dans un marché discographique englué dans la crise, le programme de la rentrée est en tout cas édifiant : Deutsche Grammophon annonce la mezzo lettone Elina Garanca (sur la photo) dans un programme de Habaneras (et dans … Carmen en DVD), Decca passe ses caprices à la violoniste Julia Fischer, à commencer par ceux de Paganini, EMI prolonge les vacances avec Solatino sous les doigts de la pianiste Gabriela Montero, Jade réveille L’Eternel byzantin avec la diva Divna. Chez Sony, la pianiste Khatia Buniatishvili (23 ans) signe un contrat d’exclusivité inauguré par un album Liszt, et DG déroule le tapis jaune à la violoniste Lisa Batiashvili (à ne pas confondre avec la précédente). Côté messieurs, le look n’est pas moins décisif : le contre-ténor Philippe Jarrousky ressuscite Caldara dans la foulée de son JC Bach de la saison dernière (Virgin), le violoniste Kennedy retrouve sa casquette de rocker et son prénom Nigel pour un disque en quintette intitulé « Shhh ! » (en français : « Chut ! »), tandis que le photogénique pianiste Yundi perd définitivement son patronyme Li sur la couverture de son récital Chopin (EMI). Comme tous ces gens ont du talent, on ne connaîtra jamais la part du look dans l’éventuel succès de leurs disques.

François Lafon

Foisonnant, le numéro de la revue Books (L’Actualité par les livres du monde) consacré à la musique. En couverture, une kyrielle de mots-clés : répression, rêve, sexe, subversion, transe, violence, joie, amour, beauté, cerveau, drogue, libération, obsession, religion. On y apprend que la musique sert à canaliser la violence, selon la thèse de Jacques Attali dans son livre Bruits (1977, réédité en poche en 2009), qu’elle a joué un rôle primordial dans l’évolution de l’Homo Sapiens, qu’elle est capable d’anticiper les idées du futur, qu’elle peut entraîner des pathologies inquiétantes, mais aussi qu’en dépit de ce qu’en pensent moralistes et cartésiens, elle a peut-être pour seule fonction de procurer du plaisir. On passe en revue ses aspects sociaux et politiques : le negro spiritual et ses dérivés (blues, jazz, rock, rap), la sacralisation des compositeurs au XIXème siècle (Rossini, premier compositeur charismatique), l’engagement des musiciens pendant l’entre-deux guerres, la méfiance des religions vis-à-vis de phénomènes sonores où l’âme et le corps entretiennent de dangereuses accointances. Viennent enfin les phénomènes récents, du disco accompagnant la libération des homosexuels au « rap petit blanc » d’Eminem, pour finir par les diverses utilisations des sons à des fins totalitaires, depuis Staline récupérant Prokofiev jusqu’au hard rock diffusé à tue-tête dans les cellules de Guantanamo. Condition préalable : accepter que la plupart de ces articles véhiculent des références et des schémas de pensée typiquement américains. Les mêmes sujets, traités par des Européens, pourraient nous entraîner sur des chemins bien différents. Qui s’y colle ?

François Lafon

Le Pouvoir de la musique. Books, n° 14, juillet-août 2010. 5,90 euros.

Il n’y a pas que sur L’Elysée que souffle la tempête. Mardi 6 juillet, Stéphane Lissner, surintendant de la Scala de Milan, convoque la presse : « Si le secrétaire d’état à la culture Sandro Bondi ne fait rien, nous allons devoir fermer boutique. » L’illustre vaisseau n’est pas le seul à tanguer. Suite à un décret visant à endiguer le déficit chronique dont ils sont atteints (voir L’Italie malade de ses opéras), tous les théâtres italiens réduisent la voilure, entraînant grèves, annulation de spectacles, règlements de compte en cascade. Mais la Scala est un théâtre à part, et Monsieur Lissner (en français dans le texte), acclamé à son arrivée, n’a plus bonne presse. Fidèle à lui-même, et probablement agacé par le renvoi du chef français Jean-Christophe Spinosi - qui devait diriger Le Barbier de Séville - pour « incapacité à instaurer des relations de travail sereines et constructives », l’ancien directeur du Châtelet et du festival d’Aix n’épargne personne, si ce n’est les syndicats, craignant probablement - selon le blog italo-américain Opera chic - que ceux-ci ne fassent capoter la tournée en Argentine de l’orchestre et du chœur, prévue cet été. Il est même parti en guerre contre ses confrères de Vienne et de Munich, lesquels programment, à son avis, des « spectacles de bas étage. » Ioan Holander, directeur sortant du Staatsoper de Vienne, parle dans le Frankfurter Roundschau d’une « attaque sans précédent de la part d’un confrère », et ajoute qu’il est « très difficile d’engager une discussion avec quelqu’un qui ne sait même pas lire la musique. » « Je comprends, assène-t-il en guise de coup de grâce, que Monsieur Lissner ait besoin de détourner l’attention de la presse italienne de ce qui se passe – ou plutôt ne se passe pas – à La Scala. En ce moment, nous avons à Vienne Christian Thielemann, Seiji Ozawa, Riccardo Muti et Zubin Mehta. Ils ne sont pas à la Scala, où il n’y a que Monsieur Lissner, ce qui n’est pas gai. » L’histoire ne dit pas ce qu’en pense un autre Français, Dominique Meier – jusqu’à cette année directeur du Théâtre des Champs-Elysées –, qui s’apprête à succéder à Ioan Holander à la tête de l’Opéra de Vienne. En attendant, la rumeur se répand que Lissner aurait convaincu Pierre Boulez de composer son premier opéra : une adaptation d’En attendant Godot de Samuel Beckett. Création prévue en 2015 … à la Scala.

François Lafon

Les Argentins peuvent être fiers. Après trois années de travaux (commentées dans un riche site en espagnol), le Teatro Colón de Buenos Aires a rouvert ses portes ce 24 mai. Cela tombe à pic : l’Argentine fête ces jours-ci le bicentenaire de la révolution qui a conduit à son indépendance. Deux siècles après, le pays continue à se mesurer au Vieux Continent, comme on le voit dans les commentaires de la presse : « Un travail d’un niveau qui même en Europe serait impensable, » dit une architecte à propos de cette restauration. Il est vrai que rendre son lustre à cette vieille dame (102 ans, tout de même) n’a pas été une mince affaire. A la fin des années 1980, on était allé jusqu’à supprimer le système anti-incendie, et la vétusté des équipements était manifeste. Il fallait que ce bâtiment de 60.000 mètres carrés retrouve son aspect délicieusement éclectique, tout en préservant une acoustique considérée comme l’une des meilleures du monde : ce dernier point est un motif (légitime) de fierté patriotique.

Pour des raisons politiques, la présidente de la République, Cristina Fernández de Kirchner a boycotté la fête. Les invités de marque de cette réouverture (ils étaient 2487, si toutes les places étaient occupées) ont assisté au troisième acte du Lac des cygnes puis au deuxième de la Bohème. La fête finie et l’exaltation nationale retombée, le plus difficile reste à faire. Le Colón est certes une merveille architecturale, mais il y a encore du travail avant qu’il ne retrouve le prestige et les distributions qui pendant quelques décennies ont fait de lui l’une des grandes scènes lyriques au monde.

Pablo Galonce

C’est un livre en forme de cahier avec des pages numérotées mais il est conseillé d’y entrer un peu au hasard. Pierre Boulez. Un certain parcours est édité par l’Orchestre de Paris alors que la formation offre cette semaine à la Salle Pleyel deux concerts en hommage au compositeur : le premier (27 mai) est consacré à des fragments d'œuvres des maîtres (Messiaen, Bartok, Webern, Stravinsky… ), le deuxième (le 28 mai) à la génération d’après-guerre (Berio, Stockhausen, Ligeti et… Boulez) et à celle qui est en train de prendre la relève (Dalvabie, Robin, Grime).

Le livre, plus qu’un super-programme de concert, est surtout un portrait musical éclaté en mille fragments et richement illustré. Boulez répond d’abord aux questions d’Eric Picard, violoncelliste de l’Orchestre de Paris et livre cette définition sur son métier : « le créateur est un prédateur qui transforme la moindre impulsion qu’il est en état de recevoir et en fait une trouvaille irrémédiablement personnelle. » Mais la partie la plus révélatrice est peut-être celle où les musiciens racontent leurs expériences avec le maître. Les musiciens de l’Orchestre de Paris (90 concerts avec Boulez depuis 1976) esquissent des mini-portraits (« épicurien à l’esprit vif et à l’humour corrosif », propose quelqu’un), tandis que les membres de l’Ensemble Intercontempoain offrent surtout des souvenirs sur la manière de travailler de Pierre Boulez le chef d’orchestre : « Je me souviens de la première répétition d’une pièce très complexe de Ferneyhough. Chacun devait jouer un maximum de notes, de nuances et de modes de jeu en très peu de temps. Vous [Pierre Boulez]dirigiez tout cela avec un calme absolu. A un moment donné, vous vous êtes arrêté, vous avec regardé l’un des musiciens qui devait jouer seul une sorte de cadence et vous lui avez dit ‘Tu as deux secondes pour raconter toute ta vie. »

Pablo Galonce

Pierre Boulez. Un certain parcours. 10 euros. Le livre sera à la vente à la Salle Pleyel les 27 et 28 mai, et dans certaines librairies parisiennes.

Concert : les 27 et 28 mai, 20 h, Paris, Salle Pleyel. Les deux concerts seront diffusés gratuitement et en direct sur Arte Live Web et orchestredeparis.com, puis disponibles en streaming pendant deux mois. Mezzo diffuse en direct le concert du 27 mai.

Mardi 18 mai, le Choeur de chambre les Eléments propose un concert entièrement consacré à Zad Moultaka. Le chef Joël Suhubiette donne quelques clés pour mieux comprendre la musique de ce compositeur.

Qui est Zad Moultaka ?

C’est un musicien franco-libanais qui, après une formation de pianiste (il a été élève d’Aldo Ciccolini), se consacre maintenant entièrement à la composition. Sa double culture, entre Orient et Occident, se retrouve dans sa musique. Il a aimé trouver chez certains des chanteurs des Eléments une expérience dans la musique ancienne ce qui veut dire des tempéraments différents, une manière de chanter avec ou sans vibrato, des couleurs nouvelles, et de notre côté, nous avons aimé travailler avec lui chaque année, depuis 2004.

Quel est son style ?

Depuis ses premières pièces, il y a eu une grande évolution : Zikr (2003) était un hommage à Monteverdi, très madrigalesque, tandis que Nepsis, créé en 2005, est très loin de cette esthétique. Mais on trouve toujours une dimension rituelle, mystique, dans sa musique, ainsi qu’une énergie en mouvement, une impulsion, presque comme dans certains instruments à percussions. S’il est un compositeur du XXè siècle duquel on peut rapprocher Zad Moultaka c’est Luciano Berio, même si les langages ne sont pas comparables : même amour du texte, même goût pour la voix.

I had a dream, la pièce qui donne le titre à ce concert, fait référence au fameux discours de Martin Luther King sur les marches du Lincoln Memorial à Washington en 1963. Comment Zad Moultaka y a-t-il trouvé une matière musicale ?

Zad Moultaka a mis la voix de Martin Luther King sur une bande magnétique, tandis que le choeur chante non pas pour l’imiter, mais à partir des sonorités et de couleurs de sa voix. Zad Moultaka a voulu télescoper l’histoire : les mots que le choeur chante sont ceux des victimes de l’ouragan Katrina qui balaya la Nouvelle-Orléans en 2004, avec un décalage entre le discours utopique de 1963 et la réalité déprimante de l’Amérique des années Bush. Une grosse caisse sonne le glas à la fin de l’oeuvre : le glas pour les morts ou le tocsin de la révolte ? Zad Moultaka a modifié aussi les applaudissements à la fin du discours pour qu’ils donnent l’impression de la pluie qui arrive pour inonder tout... Pour nous musiciens, c’est rare d’interpréter une oeuvre aux prises avec la réalité historique et sociale. Le plus difficile pour les chanteurs est justement de retrouver des couleurs et des accents qui soient ceux des noirs américains : il ne servirait à rien de chanter ça avec un anglais oxfordien.

Zad Moultaka : I had a dream. Choeur de Chambre les éléments, Ensemble Pythagore, Joël Suhubitte (direction). Blagnac (31), Odyssud, le 18 mai, 21 h. www.odyssud.com - www.les-elements.com - www.zadmoultaka.com

Crédit photo : ©F.Passerini

Le titre de ce livre est tellement bien trouvé que l’éditeur français qui le publie aujourd'hui n’a pas hésité à le garder en VO. Et d'autant plus, d'ailleurs, qu'avant même la parution, le livre était célèbre : dans un blog devenu le site internet classique le plus lu au monde et le plus habile des moyens de promotion, Alex Ross, son auteur, critique au New Yorker, a raconté au fil du temps toute la gestation de ces 700 pages sur la musique du XXè siècle. Résultat : dès sa sortie, The Rest is Noise s'affiche comme best-seller, non seulement en anglais mais aussi dans les autres langues dans lequel il a été traduit, comme en Espagne, où il a été dans la liste des meilleures ventes du premier jour alors que ce type de littérature ne fait pas de scores très reluisants.

A la lecture, on se rend bien compte que tout ce bruit n’est pas pour rien. The Rest is Noise se lit comme un roman grâce à un style accrocheur et sans fioritures, un sens de l’anecdote révélatrice, une érudition qui ne tombe jamais dans la cuistrerie. Mais surtout, Alex Ross est un véritable hétérodoxe : loin de présenter la musique de XXè siècle comme un chemin qui mène tout droit vers la modernité, commençant par Schoenberg et Stravinsky et finissant avec Boulez et Stockhausen, il ose explorer les autres voies et rendre hommage à Sibelius (un chapitre pour lui seul), à Duke Ellington (les pages sur la musique américaine sont riches en détails), Steve Reich, Chostakovitch et Britten, ou encore Richard Strauss, tout aussi modernes qu'une avant-garde autoproclamée qui en prend pour son grade. Et tant pis pour les hiérarchies : Messiaen et Ligeti côtoient Lou Reed et le Velvet Underground, les Beatles sont traités avec le même sérieux que Luciano Berio. Le sous-titre de l’ouvrage (« A l’écoute du XXè siècle ») donne aussi une piste. Loin d’isoler la musique dans une tour d’ivoire, Alex Ross n’a de cesse de signaler l’influence de la politique et de la société sur l’évolution du langage musical : le chapitre sur l’Allemagne nazie est tout aussi passionnant que celui sur la manière dont la CIA s’est servie de l’avant-garde comme d’un instrument de propagande pendant la guerre froide ou sur l’influence du New Deal de Roosevelt sur les compositeurs américains des années 1930. « Mister Gershwin, music is music… » aurait dit Berg à l’auteur de la Rhapsody in blue : rien n’est moins évident quand on a fini de lire ce livre.

Alex Ross : The rest is noise. A l’écoute de la musique du XXè siècle. Traduction de Laurent Slaars. Actes Sud, 767 pages, 32 euros.