Fondation Cartier boulevard Raspail Paris – « Éliane Radigue, OCCAM OCEAN, rétrospective » les lundis 18 et 25 septembre, et 9 et 16 octobre (19h30)

Photo © Olivier Ouadah

Orangerie du Château de Bois-Préau, Parc de Malmaison, 15h & 18h30, dimanche 28 mai 2023

Athénée Théâtre Louis-Jouvet, Paris, jusqu’au 5 octobre. Tournée : Opéra de Reims (20, 21 janvier) ; Atelier Lyrique de Tourcoing (27 janvier) ; Opéra de Dijon (1er février) ; Théâtre Garonne, Toulouse (5, 16, 17 février) (Photo © Aglaé Bory)

Opéra National de Paris-Bastille – Amphithéâtre – 30 juin (Photo © Studio j'adore ce que vous faites ! / OnP)

Athénée Théâtre Louis-Jouvet, jusqu’au 12 juin (Photo © Olympe Tits)

Désormais sous la direction artistique de Mischa Damev, le vénérable (74e festival !) Septembre Musical Montreux-Vevey consacre chacune de ses éditions à un pays hôte. À l’honneur, cette année, la culture russe… avec pas moins de quatre concerts successifs de l’incontournable Valery Gergiev à la tête de son Orchestre et Chœur du Mariinsky. Prokofiev, Tchaïkovski et Rimski-Korsakov, pour les trois premiers, avec en solistes le pianiste Alexandre Kantorow (2ème de Tchaïkovski) et le violoniste Daniel Lozakovich (2ème de Prokofiev), puis création pour terminer, avec des extraits de l’opéra Éclipse d’Alexandre Raskatov (né en 1953), précédant un Sacre du Printemps de Stravinsky, composé principalement à Clarens, sur les rives du Léman. Créé en mai 2018, à Saint-Pétersbourg, quasiment à la même époque que son second opéra GerMANIA, à Lyon (voir ici), cet ouvrage témoigne de l’insurrection saint-pétersbourgeoise du 14 décembre 1825 contre Nicolas 1er, qui visait à abolir le servage et obtenir une constitution. Le complot échoua. Cinq « décembristes », de jeunes aristocrates, furent pendus et plus d’une centaine d’autres « insurgés », envoyés au bagne… Commande privée du prince Mouraviev-Apostol, descendant direct d’un des décembristes exécutés, Éclipse (titre provisoire, d’après le compositeur, qui hésiterait avec « 1825 ») requiert dix chanteurs solistes, plus un piano solo, un chœur d’hommes et l’orchestre, au complet. Son style, d’un dramatisme russe bien trempé, dérive à la fois sur le plan vocal du parlé-chanté de Lady Macbeth de Mzensk, avec des « hyper tessitures » encore plus sarcastiques – la soprano Olga Pudova et le contre-ténor Artyom Krutko s’en sortent avec brio ! –, et des marches infernales à la Prokofiev, secouées de cuivres et fouettées par des sifflets. Schnittke, dont Raskatov compléta la 9ème Symphonie, n’est jamais loin non plus, avec ce vertige sonore qui étreint et emporte. Une traduction du livret n’aurait pas été un luxe, même si l’expression, chez ce compositeur, passe déjà pour l’essentiel par l’écriture. Final dans les limbes, avec de voix graves a cappella, pour une ultime prière à la manière d’un chœur d’église orthodoxe.

Désormais sous la direction artistique de Mischa Damev, le vénérable (74e festival !) Septembre Musical Montreux-Vevey consacre chacune de ses éditions à un pays hôte. À l’honneur, cette année, la culture russe… avec pas moins de quatre concerts successifs de l’incontournable Valery Gergiev à la tête de son Orchestre et Chœur du Mariinsky. Prokofiev, Tchaïkovski et Rimski-Korsakov, pour les trois premiers, avec en solistes le pianiste Alexandre Kantorow (2ème de Tchaïkovski) et le violoniste Daniel Lozakovich (2ème de Prokofiev), puis création pour terminer, avec des extraits de l’opéra Éclipse d’Alexandre Raskatov (né en 1953), précédant un Sacre du Printemps de Stravinsky, composé principalement à Clarens, sur les rives du Léman. Créé en mai 2018, à Saint-Pétersbourg, quasiment à la même époque que son second opéra GerMANIA, à Lyon (voir ici), cet ouvrage témoigne de l’insurrection saint-pétersbourgeoise du 14 décembre 1825 contre Nicolas 1er, qui visait à abolir le servage et obtenir une constitution. Le complot échoua. Cinq « décembristes », de jeunes aristocrates, furent pendus et plus d’une centaine d’autres « insurgés », envoyés au bagne… Commande privée du prince Mouraviev-Apostol, descendant direct d’un des décembristes exécutés, Éclipse (titre provisoire, d’après le compositeur, qui hésiterait avec « 1825 ») requiert dix chanteurs solistes, plus un piano solo, un chœur d’hommes et l’orchestre, au complet. Son style, d’un dramatisme russe bien trempé, dérive à la fois sur le plan vocal du parlé-chanté de Lady Macbeth de Mzensk, avec des « hyper tessitures » encore plus sarcastiques – la soprano Olga Pudova et le contre-ténor Artyom Krutko s’en sortent avec brio ! –, et des marches infernales à la Prokofiev, secouées de cuivres et fouettées par des sifflets. Schnittke, dont Raskatov compléta la 9ème Symphonie, n’est jamais loin non plus, avec ce vertige sonore qui étreint et emporte. Une traduction du livret n’aurait pas été un luxe, même si l’expression, chez ce compositeur, passe déjà pour l’essentiel par l’écriture. Final dans les limbes, avec de voix graves a cappella, pour une ultime prière à la manière d’un chœur d’église orthodoxe. En seconde partie, une exécution tout bonnement extraordinaire du célèbre Sacre par un Mariinsky en état de grâce – heureusement préservée par la Radio suisse, comme les fragments de la partition de Raskatov. Jamais peut-être aura-t-on entendu la partition avec une telle clarté des détails, et cet assemblage inouï des timbres dont le chef se plaît à exalter les mouvements, comme une fête démente embrasant tout l’orchestre. Ovation du public, debout, applaudissant à tout rompre, et bis tout aussi sublime, avec un (second) clin d’œil de circonstance à la communauté russe installée depuis plus d’un siècle sur la Riviera vaudoise : Le Lac enchanté, de Liadov.

Franck Mallet

Montreux, Auditorium Stravinsky 2M2C, 3 septembre

(Photo : Alexandre Raskatov en coulisse avec les solistes © Céline Minchel-Septembre Musical Montreux-Vevey)

Philharmonie de Paris, Grande Salle Pierre Boulez, 2 juillet (Photo © Monica Rittershaus)

Théâtre Marigny - Studio, Paris, jusqu’au 23 juin (Photo © DR)

Franck Mallet

6 juin, Athénée théâtre Louis-Jouvet, Paris

Prochaines représentations : 11, 12 et 13 juin, 20h – et 12 juin, conférence sur l’œuvre, salle Christian-Bérard, à 19h (Photo : @PierreMichel)

Bouffes du Nord, Paris, 3 juin (Photo © Felix Broede)

Athnée-Louis-Jouvet, Paris, jusqu'au 30 janvier. En tournée (Maisons-Alfort, St Quentin, Massy, Compiègne) jusqu'au 8 mars (Photo © Michael Bunel)

Théâtre Marigny (Studio), Paris, 20 janvier (Photo © DR)

Festival Berlioz, Le Côte Saint-André, 31 août (Photo © DR)

Montpellier, Corum, 22 juillet (Photo © DR)

Montpellier, Corum, Opéra Berlioz, 21 juillet (Photo : Véronique Gens © DR)

Bouffes du Nord, Paris, 6 juin (Photo © Michele Crosera/Palazetto Bru Zane)

Théâtre de l’Athénée, Paris, jusqu’au 16 février (Photo©Magali Dougados)

Guimet invite Berlioz, Musée Guimet, Paris, les 3 et 4 novembre (Photo © DR)

Théâtre de l’Athénée, Paris, jusqu’au 22 octobre (Photo © DR)

François Lafon

Philharmonie de Paris – Cité de la musique, 7-8 octobre (Photo © Jean-Régis Roustan)

Abbatiale Saint-Robert, 24 août (Photo : Vaclav Luks ©DR)

Bouffes du Nord, Paris, jusqu’au 23 avril. En tournée jusqu’au 9 juin

A New-York, Placido Domingo fait jouer La Marseillaise avant de diriger Tosca.

Chez Erato/Warner (ex-EMI/Virgin) : Entre elle et lui, Natalie Dessay sings Michel Legrand. Rencontre avec le duo, avant les concerts à l’Olympia les 27 et 28 octobre. Legrand : « Ma première diva : Kiri Te Kanawa, trop paresseuse ; ma deuxième : Jessye Norman, trop classique. Dessay : une voix très étendue, comme la mienne, mais ça ne fait pas le même effet. Parfois, en concert, je change de tonalité : elle suit ». Dessay : « Différence avec l’opéra : l’intimité et le vibrato. Donner leur place aux mots et chanter comme on parle. Plaisir, en scène, d’avoir le micro pour partenaire. Là aussi, l’antithèse de l’opéra ». Legrand : « Réunion de mes quatre (enfin, cinq) paroliers : Jacques Demy, Eddy Marnay, Claude Nougaro, Alan et Marilyn Bergman. Un de mes plaisirs : écrire la plus jolie mélodie possible pour dire « Passe-moi le sel » ou « Rendez-vous ce soir à 20h », faire de la musique un personnage. Plus drôle que de mettre des percussions sur une course-poursuite ». Dessay : « En 2014 au Châtelet, Les Parapluies de Cherbourg mis en espace : cela évite de faire du sous-Demy. Mais aussi, en projet, La Vie et la mort d’une femme, une grande pièce émaillée de treize chansons que Barbara Streisand, par superstition, n’a pas chantée ». Legrand : « Natalie dit que je suis l’homme sans rêves, car je fais en sorte que mes rêves se réalisent, aujourd’hui ou demain, ainsi ou autrement : puisque pas Streisand, Dessay, par exemple ». Dessay : « On dit et lit que Manon à Toulouse a été mon dernier opéra. C’est probablement faux. Chanter Michel Legrand n’est pas une transition, même si, à terme, c’est le théâtre parlé qui m’intéresse : aller vers le moins, et trouver un plus". En attendant, elle termine le disque avec Mon dernier concert, paroles de Nougaro.

Chez Erato/Warner (ex-EMI/Virgin) : Entre elle et lui, Natalie Dessay sings Michel Legrand. Rencontre avec le duo, avant les concerts à l’Olympia les 27 et 28 octobre. Legrand : « Ma première diva : Kiri Te Kanawa, trop paresseuse ; ma deuxième : Jessye Norman, trop classique. Dessay : une voix très étendue, comme la mienne, mais ça ne fait pas le même effet. Parfois, en concert, je change de tonalité : elle suit ». Dessay : « Différence avec l’opéra : l’intimité et le vibrato. Donner leur place aux mots et chanter comme on parle. Plaisir, en scène, d’avoir le micro pour partenaire. Là aussi, l’antithèse de l’opéra ». Legrand : « Réunion de mes quatre (enfin, cinq) paroliers : Jacques Demy, Eddy Marnay, Claude Nougaro, Alan et Marilyn Bergman. Un de mes plaisirs : écrire la plus jolie mélodie possible pour dire « Passe-moi le sel » ou « Rendez-vous ce soir à 20h », faire de la musique un personnage. Plus drôle que de mettre des percussions sur une course-poursuite ». Dessay : « En 2014 au Châtelet, Les Parapluies de Cherbourg mis en espace : cela évite de faire du sous-Demy. Mais aussi, en projet, La Vie et la mort d’une femme, une grande pièce émaillée de treize chansons que Barbara Streisand, par superstition, n’a pas chantée ». Legrand : « Natalie dit que je suis l’homme sans rêves, car je fais en sorte que mes rêves se réalisent, aujourd’hui ou demain, ainsi ou autrement : puisque pas Streisand, Dessay, par exemple ». Dessay : « On dit et lit que Manon à Toulouse a été mon dernier opéra. C’est probablement faux. Chanter Michel Legrand n’est pas une transition, même si, à terme, c’est le théâtre parlé qui m’intéresse : aller vers le moins, et trouver un plus". En attendant, elle termine le disque avec Mon dernier concert, paroles de Nougaro.

François Lafon

1 CD Erato Warner. Du 27 octobre au 6 décembre : tournée en France, 11 villes Photo © DR

Robert Ashley (compositeur), Gregory Markopoulos (cinéaste) et Terre Thaemlitz (créatrice multitâches) se penchant sur l’Oeuvre d’art de l’avenir, Loïe Fuller dansant sur la "Chevauchée des Walkyries" et Wagner muet dans le film non-autorisé de Carl Froelich et William Wauer (1913), Olivier Py imaginant Siegfried dans l’Allemagne dévastée de 1945, Jan Fabre confrontant Wagner l’artiste et Nietzsche le penseur, Jacques Lenot confronté au grand orchestre wagnérien : un aperçu du Wagner Geneva Festival, initié par le Cercle Romand Richard Wagner et piloté par Jean-Marie Blanchard, ex-directeur du Grand Théâtre de Genève. Clou de ce grand mois de festivités pluridisciplinaires : la recréation du Vaisseau fantôme première version (1841), en écho à la pièce d’Ibsen La Dame de la mer (un marin damné lié à une femme par un serment de fidélité). Probablement l’initiative la plus originale de cette année de bicentenaire, la plus à même d’évoquer le rêve wagnérien de changer le monde par la force de l’art. Une manière aussi - peut-être - de dépasser l’habituel phénomène d’attraction-répulsion suscité par le sorcier de Bayreuth. « Notre vie ne nous est pas donnée comme un opéra, dans lequel tout est écrit », a récemment rappelé le pape François, fan de Wagner, surtout dirigé par Furtwängler.

François Lafon

Wagner Geneva Festival, 26 septembre – 3 novembre. www.wagner-geneva-festival.ch

Le maître chanteur de Minsk de Morley Torgov chez Actes Sud, ou Wagner héros de roman policier. C’est la deuxième enquête d’un Sherlock Holmes allemand nommé Hermann Preiss, la première (Meurtre en la majeur – 2010) mettant en scène Robert et Clara Schumann, la troisième (en prévision) promettant un affrontement entre Liszt et le directeur de cirque Phineas Taylor Barnum. L’auteur, très connu au Canada et venu sur le tard au polar (il a 85 ans) reprend à son compte la formule d’Alexandre Dumas « On peut violer l’histoire, pourvu qu’on lui fasse de beaux enfants », et ficelle habilement une fantaisie à suspense autour de la création à Munich des Maîtres chanteurs de Nuremberg en 1868. Petit jeu pour amateurs du genre : traquer l’anachronisme (parlait-on à l’époque de « conflit d’intérêt » ?) et savourer l’invraisemblance (un chanteur d’opéra prenant un bain de vapeur une heure avant d’entrer en scène). Mais à la différence de Dumas, Morley Torgov omet de soigner les détails qui font sérieux, même si l’attribution, dès le premier chapitre, du rôle de Beckmesser à un ténor ne risque de faire tiquer que les spécialistes.

François Lafon

Le maître chanteur de Minsk, de Morley Torgov, traduit de l’anglais par Céline Schwaller. Actes Sud « Actes noirs », 368 p., 22,80 €

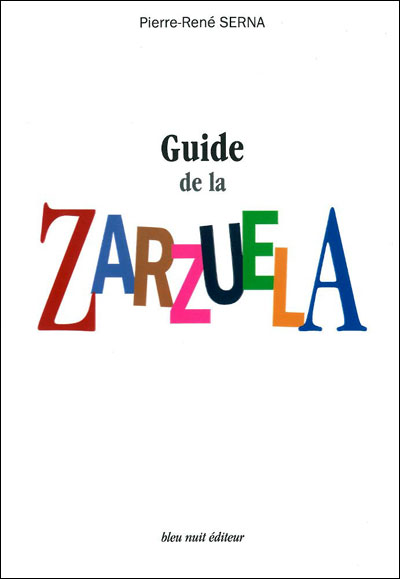

Il est désormais possible de tout savoir sur la zarzuela, cette « belle inconnue » : genre éminemment espagnol, part non négligeable de l’art lyrique avec plus de 20 000 titres d’environ cinq cents compositeurs répartis sur quatre siècles, alternance du parlé et du chanté, veine souvent pittoresque, mettant en jeu chanteurs et choristes à l’élocution parfaite, acteurs et danseurs, lumières et machineries. Le nom provient d’une demeure royale au nord de Madrid, le Palacio de la Zarzuela, construit au début du XVIIe siècle : « palais de la Ronceraie », car zarza en espagnol signifie ronce. Pierre-René Serna dresse l’historique et la chronologie (de 1622 à 1981) du genre et, dans un ordre alphabétique inversé de Z à A (il fallait bien commencer par Zarzuela), passe en revue vingt-deux œuvres-clés (intrigue, musique, éventuelle discographie), environ cinquante musiciens ainsi que plusieurs notions et termes essentiels parmi lesquels tonadilla, Madrid, livrets et librettistes, genres et sous-genres, discothèque, bibliothèque, Barcelone, Amériques et Philippines. Parmi les compositeurs, certains sont bien connus, comme Turina, Rodrigo, Granados, Manuel Garcia, Boccherini, beaucoup ne le sont que des spécialistes, et quelques personnalités ne doivent leur inclusion dans la liste qu’à un extrait significatif de leur correspondance : Saint-Saëns, Nietzsche. Sont mentionnés près de trois cents enregistrements, et l’annexe comprend une sélection discographiques puis un index des compositeurs, des œuvres et des librettistes. Surtout, ne pas oublier que la zarzuela fut honorée à note époque par les plus grands chanteurs, de Pilar Lorengar à Alfredo Kraus et de Teresa Berganza à Placido Domingo.

Marc Vignal

Pierre-René Serna : Guide de la zarzuela. Bleu Nuit, 2012, 336 p.

Au théâtre de la Colline, Le Cabaret discrépant, d’Olivia Grandville d’après Isidore Isou. Du latin discrepantia, discrépant désigne « une simultanéité d’éléments, de sons, de sensations, d’opinions qui produisent un effet de dissonance ». Une assez bonne définition du lettrisme, mouvement « d’avant-garde de l’avant-garde » lancé par Isou au sortir de la guerre, et qui compte encore des adeptes. Le spectacle de la chorégraphe Olivia Grandville est jouissif : conférences lettristes simultanées dans le foyer (« Il ne s’agit pas de détruire des mots pour d’autres mots, il s’agit de ressusciter le confus dans un ordre plus dense »), évocation sur scène du Ballet ciselant, créé, non sans remous, au début des années 1960 (phase ciselante, deuxième des quatre périodes de la philosophie lettriste : émiettement des formes, période de l’art pour l’art). Une conférence-démonstration hilarante, où cinq danseurs-comédiens illustrent « l’amorphe, l’a-r-ythmie, le rampement, notions par lesquelles la danse va se dépouiller jusqu’à atteindre l’immobilité complète » (Roland Sabatier, lettriste de la deuxième génération). En 1947, Isou publie Introduction à une nouvelle poésie et à une nouvelle musique, ouvrage fondateur contenant le Manifeste de la poésie lettriste. Il compose en même temps une symphonie, La Guerre, dotée d’une notation originale où les lettres remplacent les notes (disques Al Dante). « A force de chercher la forme, on touche le fond », remarquait-il non sans clairvoyance. Il aura au moins tenté de résoudre l’éternel dilemme parole-musique.

François Lafon

Théâtre National de la Colline, Paris, Petite salle, jusqu’au 16 février Photo © Elisabeth Carrechio

Inauguration, dans l’Espace de projection de l’Ircam, du « nouveau dispositif de spatialisation sonore multicanal ». Salle de professionnels, discours officiels (directeurs du Centre Pompidou, du CNRS, etc.), démonstration détaillée, avec équations sur écran et exemples sonores. Le Graal de l’acoustique, nous annonce-t-on, dans cette salle célèbre pour ses modules pivotants, permettant de passer de l’atmosphère d’une chambre sourde à celle d’une cathédrale. L’enjeu : au moyen des procédés Ambisonics (possibilité de simuler une source sonore par la reproduction tridimensionnelle) et WFS (Wave Field Synthesis ou synthèse du front d’ondes), faire en sorte que, bien ou mal placés, immobiles ou en mouvement, tous les auditeurs d’un lieu donné entendent exactement la même chose, ce qui n’était pas possible avec les formats multicanaux conventionnels (stéréo, 5.1, etc.). Matériel : 339 haut-parleurs, 264 étant répartis autour du public et 75 formant un dôme de diffusion tridimensionnelle. Exemple concret : voix d’enfants enregistrées avec un micro sphérique place Stravinsky (plateau Beaubourg) et reproduites selon une chorégraphie sonore à géométrie variable. Impression de pouvoir localiser chaque voix, de la toucher presque. Exemple musical : Fluoresce, de Rama Gottfried, pour violoncelle, WFS et Ambisonics 3D. Les diverses composantes de chaque son produit live par l’interprète Séverine Ballon apparaissent dans l’espace, donnent lieu à une infinité de figures musicales. Applications pratiques : audioconférences, théâtre, cinéma 3D (Technicolor est partenaire). Une nouvelle ère dans la perception et la maîtrise des phénomènes sonores. Une source de chefs-d’œuvre ? Question sans réponse.

François Lafon

Qui connaît Haydn mieux que personne ? Notre ami Marc Vignal, bien sûr. D'ailleurs, en 2009, lorsqu'on célèbre le bicentenaire du compositeur à Vienne, c'est lui que les Autrichiens invitent pour parler du grand Joseph - en allemand, bien sûr, ce n'est pas obstacle pour lui. Mais c'est en français qu'il raconte aujourd'hui sa passion Haydn à l'occasion des représenations d'Orlando Paladino au Châtelet sous la direction éclairée de Jean-Christophe Spinosi.

Lecture d’été : Le Vase de sable de Seichô Matsumoto, le « Simenon japonais ». C’est une histoire policière dans le Japon encore traditionnel et déjà branché des années 1960. Dans Tokyo Express, le roman le plus célèbre de Matsumoto, la clé de l’énigme réside dans les horaires des trains. Cette fois, c’est de musique qu’il s’agit, plus particulièrement de musique concrète. Parmi les suspects : un jeune compositeur à la mode et un non moins jeune critique aux dents longues. « L’idée d’une variation systématique d’une œuvre, due à divers paramètres importants qui font toute la musique, est indépendante de l’inspiration et de la théorie des compositeurs. Ce nouveau moyen d’avant-garde est en train de substituer l’absence d’idée du compositeur au problème accessoire de la disparition des raisons qui font que l’on a besoin des interprètes. Ce danger, au moins, existe. », écrit celui-ci à propos d’un concert de celui-là, dans un style abscond que l’on imagine ironique de la part de Matsumoto. De son côté l’inspecteur chargé de l’enquête se renseigne sur la musique concrète : « Inventée en 1948 par un ingénieur français du nom de Pierre Schaeffer, elle provoqua un grand choc dans le monde musical. Le mot « concret » ne signifie pas « description » ou « contenu concret », car chaque bruit est choisi et utilisé comme un « objet sonore », lit-il dans un dictionnaire, tout en avouant ne pas y comprendre grand-chose, ce qui d’après l’auteur « était normal, puisqu’il ne connaissait rien à la musique ». Sans vouloir déflorer le dénouement, il est question par la suite d’une loi sur les ondes électromagnétiques (« quiconque veut ouvrir une station radioélectrique doit en demander l’autorisation préalable au ministères des Postes et Télécommunications ») et de leurs effets possibles sur le corps humain. En 1974, le cinéaste Yoshitaro Nomura, ancien assistant d’Akira Kurosawa, a tiré un film du roman de Matsumoto. Le jeune compositeur n’y fait plus carrière dans la musique concrète, mais dans la musique classique. Paradoxe : vingt-cinq ans après son invention, la musique concrète n’était plus à la mode, mais, utilisée comme bande sonore d’un film, elle aurait encore risqué d’écorcher les oreilles d’un public « qui ne connait rien à la musique ». Il aurait fallu aussi que l’illustrateur sonore du film trouve un équivalent à la manière particulière dont cette musique est utilisée dans l’intrigue. Le récent succès de la semaine Pierre Henry, au festival Paris, quartiers d’été, a montré que ces « objets sonores » étaient entrés dans les mœurs. Le Vase de sable n’en reste pas moins un excellent polar.

François Lafon

Le Vase de sable, de Seichô Matsumoto, traduit du japonais par Rose-Marie Fayolle. Picquier poche, 198 p., 7,50 €.

Les fanfares de vuvuzelas vous ont peut-être empêché de les entendre, mais la Coupe du Monde de football a été une bonne occasion de faire le tour des hymnes nationaux. Dès la cérémonie d’ouverture, joueurs noirs et blancs ont entonné en choeur le Nkosi Sikelel' iAfrika, un hymne rassembleur mélangeant le chant des colonisateurs et celui des anti-apartheid. Plus classiques, les Allemands nous ont gratifiés de la belle mélodie de Joseph Haydn composée à l'origine pour l'Empereur d'Autriche, et les Anglais du God save the Queen. Très en vue, avant de se faire éliminer par les équipes européennes, les sud-américains ont apparemment été inspirées par l'ardeur de leurs hymnes. Avec leurs introductions enlevées et leurs refrains martiaux, ceux de l'Argentine, du Chili, de l'Uruguay ou du Brésil font penser à un air de Rossini ou à un choeur du jeune Verdi. Ce n'est pas un hasard : ces pays ont gagné leur indépendance au début du XIXè siècle, à l'époque où l'opéra italien était un modèle des deux côtés de l'Atlantique. Ils sont aujourd'hui datés, dans le meilleur sens du terme : 1813 (Argentine), 1822 (Brésil), 1827 (Chili, oeuvre d'un Catalan), 1845 (Uruguay, écrit par un Hongrois), 1854 (Mexique, composé encore par un Catalan).

Quant à l'Espagne, qui a gagné la Coupe, elle a de la chance avec sa Marche royale du XVIIIè siècle : comme elle est sans paroles, les footballeurs ne sont pas obligés de le chanter, ce qui est plutôt un avantage dans un pays aux fortes identités régionales. Les Hollandais, eux, ont chanté leur défaite avant même de débuter la finale. Dans leur hymne, le « Het Wilhelmus », on entend : « Que les Espagnols te meurtrissent/ ô loyaux et doux Pays-Bas, /lorsque j'y pense, /mon noble coeur en saigne. »

Pablo Galonce

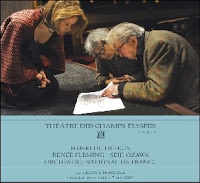

Henri Dutilleux : Le Temps l'Horloge. Renee Fleming (soprano), Orchestre National de France, Seiji Ozawa (direction) - 1 CD Théâtre des Champs-Elysées. En vente au Théâtre (12 euros), ou par correspondance (15 euros). www.theatrechampselysees.fr

Un album de 2 CD Malibran Music (distribué par DOM)