Opéra Comique, Paris, salle Bizet, jusqu’au 15 mars, puis du 22 au 25 mai (Photo © S. Brion)

Rudi. La leçon de Serkin, d’André Tubeuf. Actes Sud, 212 p., 18 euros. Version numérique : 13, 99 euros

Exposition Maria by Callas, La Seine Musicale, Ile Seguin, Boulogne-Billancourt, du 16 septembre au 14 décembre (Photo © DR)

Le blog de La Reynière : http://lareyniere.blogspot.fr/ (Photo : La Reynière © DR)

« C’est Harry Halbreich, il sait tout », proclamait à la ronde le compositeur Karl Amadeus Hartmann lors du festival de Donaueschingen 1960, qui vit la création de Chronochromie de Messiaen et d’Anaklasis de Penderecki. Hartmann exagérait à peine. J’ai rencontré Harry en avril 1956 au club de disques JMF des Trois Centres, lors d’une séance Sibelius où son arrivée fut tonitruante, très typique : « Lulu est paru ! ». Il s’agissait du premier enregistrement mondial de l’opéra d’Alban Berg. Dès cette soirée, nous avons parlé de Haydn et de Vaughan Williams, dont je lui appris - il n’était pas au courant, une fois n’est pas coutume - qu’une Huitième Symphonie allait voir le jour. Durant soixante ans, nous avons entretenu des liens d’amitié très forts, discutant à l’infini des musiques et des compositeurs qui nous étaient chers, de Purcell, Zelenka et Rameau à Sibelius, Roussel et Martinu en passant par Haydn et Schubert, sans oublier les contemporains. Ce que je suis aujourd’hui, je le dois beaucoup à Harry. Il m’a fait découvrir, lorsque durant ses études avec Messiaen il habitait rue de Charenton, énormément de noms et d’œuvres, essentiellement du XXème siècle, grâce à sa vaste discothèque et à son non moins vaste lot de partitions. Je me souviens de virées en Hollande, en particulier d’une photo de nous deux, à Leiden, brandissant le livre de Simon Vestdijk sur les symphonies de Sibelius dont nous venions de découvrir l’existence au hasard d’une visite dans une librairie. Et aussi de deux séjours communs à Kuhmo, en Finlande. A d’autres le soin d’évoquer en détail le professeur au Conservatoire de Mons, le journaliste à Harmonie et à Crescendo, le directeur du festival de Royan, qui plaça sur le devant de la scène les Dufourt, Ferneyhough et autres Radulescu, ou encore l’auteur d’innombrables et précieux textes de présentation de disques, en particulier chez Erato, et de « sommes » sur Debussy, Magnard, Varèse, Honegger, Messiaen. La vie sans Harry, disparu à Bruxelles le lundi 27 juin à l’âge de quatre-vingt cinq ans, ne sera plus la même. Maigre réconfort : je lui ai envoyé il y a quelques semaines, à sa demande pressante, mon récent petit livre sur Vaughan Williams, et il a pu m’en accuser réception par téléphone, après l’avoir lu de près, bien sûr.

Marc Vignal

Photo © DR

Escale aux Bouffes du Nord de Monsieur de Pourceaugnac (Molière - Lully - 1669) dans la mise en scène de Clément Hervieu-Léger et avec les Arts Florissants, en tournée depuis décembre 2015 et jusqu’en juillet 2017. Atmosphère à la René Clair, avec gapettes, vélos et petite auto, pour raconter l’histoire du gentilhomme limousin drolatiquement dissuadé d’oser prétendre à la main d’une jeune et jolie Parisienne. La pièce comme la musique supportent la transposition, le public - qui en a vu d’autres - aussi. Dosage habile de rire et de grincements de dents, là où le metteur en scène, disciple et ex-assistant de Patrice Chéreau, aurait pu verser dans la satire sociale. La musique sert il est vrai de garde-fou, joyeuse, voire rustique, rappelant qu’à l’époque, cette histoire méchante donnait moins mauvaise conscience qu’aujourd’hui. Belle performance des acteurs, chanteurs et instrumentistes en perpétuel mouvement, entre danse, course-poursuite et commedia dell’arte. On rêverait, par la même équipe, d’un George Dandin enfin rendu à sa condition première de comédie-ballet, échappant à la moralité brechtienne initiée (brillamment) par Roger Planchon dans les années 1950, et retrouvant l’ambiguïté détonante que savait si bien distiller le tandem Molière – Lully.

François Lafon

Bouffes du Nord, Paris, jusqu’au 9 juillet. En tournée jusqu’en juillet 2017 Photo © Brigitte Enguerand

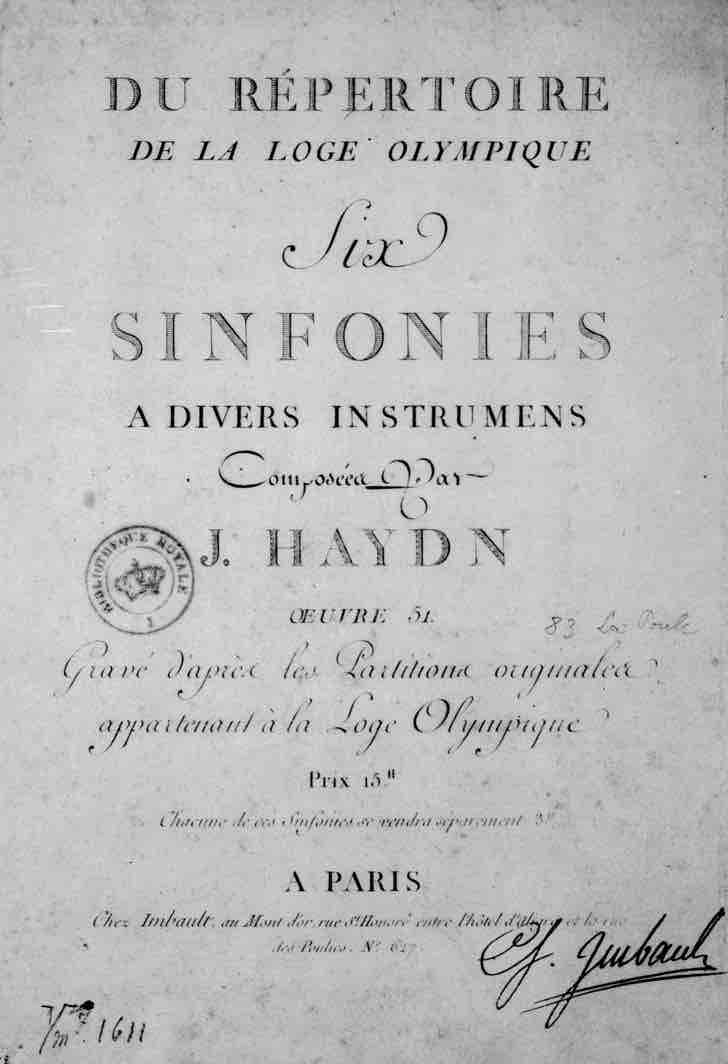

Tels ou le Concert Spirituel ou La Grande Ecurie et la Chambre du Roy, l’ensemble La Loge Olympique, créé en 2015 par le violoniste baroque Julien Chauvin, fait référence à une institution datant de l’époque où l’on jouait (forcément) sur instruments anciens, en l’occurrence l’orchestre créé en 1783 par le Chevalier de Saint-Georges et commanditaire des Symphonies parisiennes de Haydn. Or voilà que, probablement testostéronisé par sa candidature aux olympiades de 2024, le Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF) se réclame de la loi et du dépôt qu’il a fait du terme « olympique » à l’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) pour enjoindre Julien Chauvin de supprimer ledit terme de la dénomination de son ensemble. Hilarité générale, mais problème pour l’intéressé, lequel ne se voit pas diriger La Loge tout court. Il ne manquerait plus que la Chambre syndicale des gardiens d’immeubles, les organisateurs de la Fête des Loges en forêt de Saint-Germain ou les grands maîtres des diverses confréries maçonniques lui jouent le même tour. La ministre de la Culture nouvellement nommée se penchera-t-elle sur cet épineux problème, sachant que sa prédécesseur(e?) n’en a rien fait bien que son ministère soit partenaire public de La Loge (ex-?) Olympique ?

François Lafon

Photo : Edition des Symphonies parisiennes de Haydn 1788 ©DR

Michel Delpech le 2 janvier, Michel Galabru le 4, Pierre Boulez le 5 : trois disparitions pour commencer l’année, trois symboles hexagonaux. Un rapprochement provocateur ? Envers lequel, ou lesquels ? Samedi 2, les médias rendent largement hommage au chanteur de « Chez Laurette » et de « Pour un flirt avec toi ». Enterrement définitif des Trente Glorieuses. A peine moins de déploiement médiatique lundi 4 pour le populaire acteur, éternel adjudant Gerber du Gendarme de Saint-Tropez, à propos duquel le critique Jacques Nerson déplore dans L’Obs (« L’histoire d’un beau gâchis ») qu’il n’ait pas travaillé avec Claude Régy, Antoine Vitez ou Peter Brook (reproche-t-on à Louis De Funès de ne pas avoir tourné avec Robert Bresson ?). Mercredi 6 vers 12h15, la nouvelle tombe : Boulez, retiré dans sa villa de Baden-Baden, est mort hier. Vingt secondes d’antenne sur les chaînes d’info, ton compassé de circonstance. A 13h30 le Journal de France 3 s’ouvre longuement sur le lancement des soldes d’hiver. A 20h45 sur France 2, on apprend que c'est lui qui a inventé le dodécaphonisme! Rien là d’étonnant, ni de nouveau, quoi qu’en affirme le discours officiel : il y a trente ans, une animatrice de la 2 annonçait la 9ème Symphonie de Beethoven précédée d’une pièce de Boulez, n'oubliant pas de préciser que ladite pièce durait à peine dix minutes. Elle avait été limogée dans la foulée, n’ayant pas su rassurer le public tout en évitant d’écorner l’idole. Private joke souvent entendu dans les milieux musicaux : « Imaginez que tel Prokofiev mourant le même jour que Staline, Pierre Boulez disparaisse en même temps que Johnny Halliday ». Ce n’est pas arrivé, mais le résultat est-il si différent ?

François Lafon

Disparition le 2 juillet de Dominique Jameux, à soixante-seize ans. Trente-six ans durant, sa voix posée, son ton didactique ont donné le « la » - admiré et décrié - de France Musique. Etrange coïncidence, à l’heure où le pourquoi et le comment de la chaîne sont plus que jamais en question. Limogé en 2008, il avait repris la plume : un essai (Radio) aux arrière-plans de règlement de compte, une réflexion sur l’opéra (Eros et le pouvoir), une évocation de Chopin (Chopin ou la fureur de soi), où l’on retrouve sa façon parlée d’écrire sur des sujets compliqués, lointains échos de ses lapidaires Richard Strauss (Seuil – 1971) et Alban Berg (idem – 1980) ou de son Ecole de Vienne (Fayard – 2002). Le temps n’était plus aux brillantes dissertations de la revue Musique en jeu (1970-1978), où, boulézien militant et entouré de la fine fleur de l’avant-garde de l’époque, il adaptait à la France un discours sur la musique auquel elle n’était pas habituée. Il n’était plus non plus aux querelles érudites, telle cette altercation publique - dans le Saint des saints de l’Ircam - avec Boulez et Patrice Chéreau à propos du bien-fondé de la transposition par ce dernier dans les années 1930 de l’intrigue Belle-époque de l’opéra Lulu. Dominique Jameux appartenait à un monde où l’on croyait encore que l’Art était au-dessus des contingences. Il aura peut-être échappé au pire.

François Lafon

Escroquerie au Japon, objet d’un récit-fleuve dans le magazine américain The New Republic : pendant des années Mamoru Samuragochi, fils d’un survivant d’Hiroshima, devenu sourd et composant dans la douleur, se donne comme le Beethoven de l’ère numérique : « Ma perte d’audition est un don de Dieu », confie-t-il au magazine américain Times. Or ce génie solitaire entend mieux qu’il ne le prétend, mais surtout il a un nègre, Takashi Niigaki, lequel, las de stagner dans une ombre bien rémunérée mais frustrante, dévoile le pot aux roses. Gêne de la NHK Nippon Columbia, éditrice des tubes du duo, principalement la Symphonie « Hiroshima » («Prière», «Ascension», «Souffrance» et «Chaos », de Bruckner à Carl Orff, et même le thème revu façon Mahler – des critiques s’y sont laissé prendre - de Space Battleship Yamato, une série d'animation de 1974). «J’ai compris que les gens avaient besoin d'une histoire. Il y a eu cette idée Beethoven, une figure plus grande que la vie. Je pense que le monde attendait cela de moi », explique Samuragochi officiellement revenu de ses extases compositionnelles savamment médiatisées. Une arnaque furieusement postmoderne et en fin de compte payante : « Samuragochi a joué à merveille le rôle d'un génie sourd », annonce l’Orchestre National d’Estonie, qui terminera sa saison 2014-2015 avec la Symphonie « Hiroshima ». Sobre intitulé du programme : « Richard Strauss. Sergeï Prokofiev. Mamoru Samuragochi / Takashi Niigaki ». Devise de Samuragochi : « Il n'y a pas de règle que vous ne pouvez briser pour obtenir un meilleur résultat ». Une dérive bien-sûr impensable au pays de Boulez et Dutilleux.

François Lafon

Photo : Samuragochi lors de ses aveux © DR

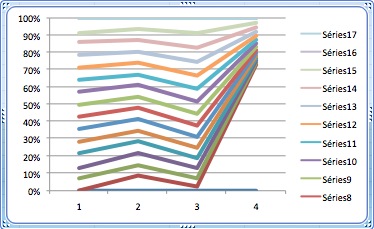

Selon le site Bachtrack consacré à la musique classique (25000 événements répertoriés l’année dernière), la moyenne d’âge des chefs d’orchestre les plus actifs a chuté, entre 2010 et 2014, de 61 à 50 ans, une tendance accentuée par la récente disparition de Claudio Abbado, Lorin Maazel et Raphaël Frühbeck de Burgos, et l’ascension des jeunes Andris Nelsons, Gustavo Dudamel et autres Yannick Nézet-Séguin. On apprend aussi que les orchestres les plus actifs (ceux qui donnent le plus de concerts) sont américains (San Francisco, New York, Chicago en tête), le Philharmonique de Berlin n’arrivant qu’en 6ème position et le Concertgebouw d’Amsterdam en 10ème. A noter qu’aucun orchestre français ne figure dans la liste. Pas d’évolution quant à la parité : cinq maestras (l’Américaine Marin Alsop en tête) pour cent-cinquante maestros, mais une femme tout de même (Sofia Gubaidulina) dans le Top 20 des compositeurs contemporains. Côté répertoire, Richard Strauss passe de la 23ème à la 6ème place (effet « 150ème anniversaire »), ses tubes les plus joués étant Don Juan et les Quatre derniers Lieder, Ravel et Dvorak font leur entrée parmi les 10 premiers, et Rachmaninov arrive à la 14ème place, sa Rhapsodie sur un thème de Paganini passant (pourquoi ?) de la 172ème à la 16ème place. En revanche Haydn ne compte plus parmi les dix favoris des orchestres traditionnels, lesquels le laissent de plus en plus aux formations baroques. A l’opéra, pas de surprise : 8 ouvrages du Top 10 sont chantés en italien, Mozart compris, sa Flûte enchantée et Carmen de Bizet étant les deux titres non italianophones du lot. Cocorico in extremis : parmi les théâtres les plus actifs, l’Opéra de Paris vient en 4ème position, après l’Opéra de Munich et avant le Covent Garden de Londres.

François Lafon

Photo : Sofia Gubaidulina © DR

A vendre sur le site Le Bon Coin : un piano à queue Erard, 800 €. Un premier acquéreur propose un chèque et l’enlèvement immédiat. Arrivent d’autres propositions, de France, d’Allemagne, des Pays-Bas : collectionneurs, marchands, restaurateurs. La propriétaire se renseigne auprès de l’association Fan d’Erard, puis à la Cité de la Musique à Paris : l’instrument, numéroté 19972, a été acheté en 1847 par Marie Martin dite Marie Recio, cantatrice, 41 rue de Provence, paris 9ème, Madame Berlioz ou presque (l’union ne sera officialisée qu’en 1854). Aux enchères – compte-tenu de la dizaine de milliers d’euros nécessaire à sa restauration – l’instrument pourrait atteindre 50 000 €. Réaction prudente d’Antoine Troncy, directeur adjoint du Musée Hector Berlioz à La Côte-Saint-André, citée par le site de France Musique : « Marie Recio, cantatrice de métier, aurait peut-être acheté ce piano pour ses répétitions ». Une expertise est prévue, qui pourrait déboucher sur l’achat par le Musée. « La notion de l’authenticité n’a pas de définition générale mais est abordée de façon parcellaire par des textes réglementaires sectoriels, des pratiques professionnelles et la jurisprudence », peut-on lire sur le site d’un cabinet d’avocats spécialisé. Pas sûr en tout cas que l’ADN de Berlioz, qui avait étudié la flûte et la guitare mais pas le piano (son père n’avait pas voulu), soit détectable sur l’instrument.

François Lafon

Photo © DR

Frans Brüggen, Cristina Deutekom, Licia Albanese, disparus de l’été. Hommages unanimes : avec Brüggen, flûtiste et chef du baroque conquérant, la génération Leonhardt-Harnoncourt perd une figure. Mais les deux dames ? Cristina Deutekom a beaucoup chanté, peu enregistré, mais restera comme la « Reine de la Nuit de Solti » (La Flûte enchantée, Decca – 1969), couronnant d’un contre-fa triomphant un déluge de vocalises évoquant davantage la tyrolienne que le chant classique. Son petit plus : un timbre cristallin (acide, disent ses détracteurs) contrastant avec l’ampleur de ses moyens, en tout cas facilement reconnaissable. Le cas Albanese est plus intriguant. « Licia Albanese, star du Met de New York, est morte à cent-cinq ans », a annoncé en bandeau i-Télé, chaîne d’infos en général peu versée dans le classique. Star ? Pour le discophile, elle n’est qu’une Traviata et une Mimi (La Bohème) old fashion, maillon faible de deux enregistrements célèbres de Toscanini (RCA). Mais elle a vécu cent-cinq ans (cent-un selon certaines sources) et a son étoile sur le Hollywood Walk of fame, entre celles de Lauren Bacall et Robin Williams, autres disparus de l’été. Que son art soit plus périssable que celui d’une Lisa Della Casa, étoile lyrique disparue dans une relative indifférence en 2012 à quatre-vingt-treize ans, n’entre pas en ligne de compte.

François Lafon

Photo : Licia Albanese © DR

Intense, moelleux, contemporain, sophistiqué, sans prétention : cinq catégories constituant le MUSIC model dégagé par le Journal of Personality and Social Psychology (USA) à partir d’un panel de 250 000 personnes sur une période de dix années. «Nous sommes partis de l’idée communément admise que le goût musical n’évolue plus une fois venu l’âge adulte, mais nos expériences et nos recherches dans d’autres domaines de la psychologie nous ont convaincus du contraire, » déclare en guise de préliminaire Arielle Bonneville-Roussy, du département de psychologie de Cambridge. Musique intense - punk et metal puis pop et rap - pour les ados en quête d’identité, moelleuse et contemporaine – electronic et R&B – pour les jeunes adultes avides de découvrir l’(es) autre(s) et de partager ses émotions, sophistiquée – jazz, classique – et sans prétention - country, folk, blues – pour un âge mûr partagé entre « l’esthétique complexe de haute culture liée au statut social et à l’intelligence acquise » et « le sentiment de la famille, de l’amour et de la perte ». « Epuisé par le travail et la famille, on a besoin de détente », précise le rapport. Amalgame significatif, impliquant que le jazz est avant tout nostalgique et le classique essentiellement lénifiant. Des clichés qui ont décidément la vie dure.

François Lafon

Thunderstruck par 2Cellos, ou le hit du groupe hard rock ACDC (1990) au temps de Vivaldi. Incompréhensible ? Regardez plutôt. Tonnerre de clics en tout cas pour Luka Sulic et Stjepan Hauser, le duo de violoncellistes lancés sur You Tube, rois du cross-over adoubés par Elton John et locomotives Sony depuis 2011.

Nouveau programme de recherches (2013-2015) du philologue et musicologue britannique Armand d’Angour, professeur au Jesus College d’Oxford : la redécouverte de la musique des Grecs anciens. Un serpent de mer : depuis le temps que l’on essaie d’imaginer comment sonnait, en - 472 au Théâtre de Dionysos, « Elle a passé l’armée royale, qui perce toutes les défenses » (Eschyle, Les Perses, parodos, strophe 1)… On a tout essayé : récitation rythmée, voix alternées, chant syllabique, mélopée orientalisante, avec ou sans accompagnement de lyre, de flûte, de trombones ou de percussions. Mais Les Choéphores de Darius Milhaud (1915) sonnent comme … du Milhaud, et les harmonies barbares de Jean Prodromidès pour Les Perses à la télévision française (1961) font plutôt penser à du Stravinsky mâtiné de Carl Orff. « En combinant différentes recherches sur la musique de l’antiquité, nous devrions pouvoir recréer le son d’un choeur d’Euripide ou d’un passage de L’Odyssée d’Homère – entendre le chant des sirènes », affirme Armand d’Angour. Dernière découverte en date : des textes « musicalisés » (lettres et signes placés au-dessus des voyelles) datant de – 450. Cela donnerait quelque chose comme cette reconstitution due à David Creese, Degree Programme Director for Research Degrees in Classics and Ancient History à l’Université de Newcastle :

Reste aux antiqueux (comme on dit baroqueux) à persuader le public actuel qu’Eschyle, Sophocle et Aristophane étaient ainsi accompagnés, et qu’ils gagnent à l’être encore aujourd’hui. « Supposons que dans 2500 ans on ne retrouve des chansons des Beatles que les paroles, et des opéras de Mozart et Verdi les livrets sans la musique », se justifie d’Angour. « Addio del passato » (La Traviata) sur l’air de Let it be donnera en effet une idée insoupçonnée de la musique occidentale aux alentours du deuxième millénaire.

François Lafon

www.armand-dangour.com

A l’abbaye de Clairvaux (Aube), Xème festival Ombres et lumières. Invité d’honneur pour la deuxième année : le compositeur Philippe Hersant. Thème récurrent, tout trouvé pour ce monastère transformé en prison par Napoléon et aujourd’hui mi-centrale mi-centre culturel : l’enfermement. Comme son prédécesseur Thierry Machuel, Hersant a travaillé sur des textes et poèmes écrits par les détenus. Cela a donné en 2012 Instants limites, qui paraît sur disque Aeon, et cette année Métamorphoses, créé dimanche 22 septembre, en clôture (si l’on ose dire) du festival. Réunis en nuage de mots, les propos des prisonniers donneraient quelque chose comme : temps, limite, murs, isolement, ouverture, rêve, liberté, évasion. On pourrait craindre la B.A. scoute, l’action culturelle bien-pensante. Dans Instants limites, on la frôlerait, n’était la musique, savante et par moments étouffante (encore un mot pour le nuage), mais jamais compatissante. Des formules y sont éclairées : « Filins entrelacés dans les nuages », « L’orange du marchand, je ne l’ai pas volée », « Sans limite, sans début, sans fin », « Bientôt viendra l’été, qui nous verra tous là pour la balle au prisonnier ». Les détenus n’ont pas le droit d’assister aux concerts, mais des auditions de chambre (si l’on ose dire, bis) sont données pour eux. Le CD contient aussi des pièces plus anciennes sur des poèmes de Goethe (Wanderung), de Nietzsche (Désert), le livret reproduit des photos prises par des prisonniers : des lieux vides, un regard « de l’intérieur » dit Anne-Marie Sallé, directrice du Festival. On n’oserait dire que la musique est un mets qui se déguste en solitaire.

François Lafon

Xème Festival de Clairvaux, 20, 21, 22 septembre. abbaye.clairvaux@orange.fr

Philippe Hersant : Instants limites. Pascal Gallois (basson), Jean-Luc Menet (flûte), Régis Pasquier (violon), Ensemble vocal Aedes, Mathieu Romano (direction). 1 CD Aeon AECD 1334.

Dans la revue britannique Brain (Cerveau), relayée en France par Pierre Barthélémy dans son blog scientifique, le neurologue Oliver Sacks, auteur de Musicophilia et de L’Homme qui prenait sa femme pour un chapeau, évoque le cas de huit de ses patients atteints d’hallucinations particulières : ils voient des partitions musicales partout. Tous sont âgés, musiciens amateurs plus ou moins confirmés, et quatre d’entre eux souffrent d’affections visuelles importantes (glaucome, dégénérescence maculaire). Certains ont essayé de jouer au piano la musique qui leur apparaissait, mais outre qu’elles se modifiaient sans cesse, les partitions étaient incroyablement compliquées : grappes de notes inextricables, rangées incompréhensibles de dièses et de bémols, graves descendant six lignes au-dessous de la portée. Les quatre patients malvoyants relèvent probablement du syndrome de Charles Bonnet (hallucinations visuelles affectant des personnes âgées ne présentant pas de troubles mentaux - 1770). Mais les quatre autres ? Deux sont parkinsoniens, un troisième a été victime de fortes fièvres et le dernier ne voit de musique qu’au moment où il se réveille. Sacks, qui souffre lui-même de problèmes de vue et a tendance à voir un mélange de lettres et de runes s’imprimer sur les murs de sa chambre, en déduit que lorsque la chaîne de l’information visuelle est rompue pour une raison quelconque, le cerveau prend le relais et réactive des images parfois venues de très loin. A remarquer que ces hallucinations ont un point commun : elles sont impossibles à traduire en sons. « On vient de trouver la cause de la musique contemporaine », ironise un internaute. En aucun cas ceci n’explique cela.

François Lafon

Interview dans le Berliner Morgenpost du chef Christian Thielemann, successeur possible de Simon Rattle à la tête du Philharmonique, aujourd’hui parrain du Paul Gerhardt-Diakonie-Hospiz, un nouveau centre de soins palliatifs situé dans le quartier de Schmargendorf. « Je peux ainsi apporter ma contribution à un sujet jusqu’ici tabou. La musique est émotion, que ce soit le bonheur ou la tristesse. Je fais chaque jour face à ces sentiments, dans le cadre d’une œuvre et de son interprétation, mais la mort est quelque chose de très personnel, de fatal. La musique peut aider à faire le deuil ». Plus loin : « En tant que musicien, je trouve qu’il est important de produire un son harmonieux. Il est donc important de créer une atmosphère de paix au Paul Gerhardt-Diakonie-Hospiz. Ce chemin de l’harmonie exige beaucoup de force et d’empathie ». « Mort et transfiguration (Strauss), les Kindertotenlieder (Mahler), Komme, du Susser Todestunde ; Christ lag ins Todesbanden (Bach), le Requiem de Mozart, celui de Brahms, Musikalische Exequien (Schütz) : quel est ce soi-disant tabou relatif à la mort ? » demande un internaute. « Ces chefs-d’œuvre parlent de la mort, répond un autre. Mais lesquels traitent des soins de fin de vie? » Oui, en effet, lesquels ?

François Lafon

Deux informations qui n’ont rien à voir, et pourtant… Le 15 mars, on annonce que le violon sur lequel Wallace Hartley, chef de l’orchestre du Titanic, a joué « Plus près de Toi, mon Dieu » au moment où le paquebot coulait, a été retrouvé. « Le major Renwick pensait que j'étais le mieux à même d'en faire usage, mais il s'est révélé absolument injouable, sans doute en raison de sa vie mouvementée », a déclaré son dernier possesseur, un professeur de violon auquel ledit major l’avait confié. On le croit volontiers. Expertisé par Andrew Aldridge, de la maison de vente aux enchères Henry Aldridge and Sons, l’instrument va être exposé à l’hôtel de ville de Belfast, où le Titanic a été construit. Le 17 mars, une moto Honda CB750C, fleuron de la collection de Coluche (mais pas celle sur laquelle l’humoriste a eu l’accident qui lui a coûté la vie) a été mise aux enchères pour 1000 euros à Fontainebleau, et est partie pour 7200 euros. Estimé à 100 000 euros (valeur de mise à prix), le violon de Wallace Hartley, lui, ne sera pas adjugé à un particulier, mais cédé à un musée. Aux dernières nouvelles, son authenticité est douteuse : il aurait bien appartenu à Hartley, mais ce n’est pas lui que le violoniste aurait emporté sur le Titanic. En tout état de cause, le degré de macabre des reliques a lui aussi son prix.

François Lafon

Harmonia Mundi dégraisse : fermeture de 15 de ses 30 boutiques en France, licenciement de 38 employés sur 171, dont 28 travaillaient dans lesdites boutiques. Extrait du communiqué : « La chute du marché du disque (-71% en 11 ans), les changements de comportements des consommateurs (téléchargement, achat en ligne) ne nous permettent plus de préserver notre équilibre financier avec notre organisation actuelle ». En décembre 2010, on annonçait la disparition de 8 boutiques sur 45. Entre temps, chute de 9% du chiffre d’affaire (39,7 millions €). Deux ans plus tôt, en 2008, Bernard Coutaz, fondateur de la marque en 1958, affichait un chiffre d’affaires de 60 millions € et une équipe de 330 personnes. En 1995, quand il avait ouvert sa première boutique à Arles, Coutaz s’appuyait sur une constatation et une conviction : la crise de la distribution (c’était l’époque où les disquaires indépendants achevaient de se faire dévorer par la FNAC, Virgin et autres Leclerc) et l’attachement du public à l’objet-disque : « Nous ne sommes pas des extraterrestres avec des grandes oreilles, nous avons des yeux et des mains qui ont envie de voir, de toucher et de posséder. ». Aujourd’hui, Virgin est en dépôt de bilan, la FNAC bat de l’aile et les amateurs de classique eux-mêmes se font à l’idée que leur musique préférée n’est pas forcément liée au CD. L’implantation même des magasins, au centre difficilement accessible des villes, est devenue un handicap. « Où est passée l’harmonie dans ce monde ? », se demande un internaute. Dans les disques, peut-être, et pas seulement les disques Harmonia Mundi.

François Lafon

Parmi les festivités marquant le bicentenaire de la naissance de Wagner : Wagner goes rap. « L’idée est simple, peut-on lire sur le site dédié à l’opération. Choisissez un texte ou une mélodie, faites-en un rap. Il est indispensable que le public comprenne ce que vous dites avec votre chanson. La référence à Wagner doit être visible ». Réalisez ensuite une vidéo de votre travail. Le vainqueur, qui devra être âgé de treize à dix-neuf ans, participera à un atelier avec le célèbre rappeur allemand Le Bo. L’édition d’un CD couronnera le tout et l’œuvre sera créée le 28 juillet 2013, lors d’un festival de courts métrages dédiés au compositeur et résultant lui aussi d’un concours. La fondation Fair Play, organisatrice de l’opération, s’est donné pour objectif d’ « embrasser les valeurs culturelles accessibles aux jeunes à travers la participation concrète de ceux-ci en tant que figures culturellement actives, avec la participation des institutions culturelles, des associations et des établissements d'enseignement, dans le but de promouvoir une coexistence équitable, responsable et harmonieuse au sein de la société ». On imagine les trésors de créativité que vont déployer les Eminem en herbe à partir de « Hoïotoho ! Heiaha ! » (La Walkyrie, II, 1) ou « Iohohoë ! Iohohohoë ! Iohohoë ! Iohoë ! " (Le Vaisseau fantôme, II, 1).

François Lafon

www.wagnerjahr2013.de/de/rap

« L’époque est dangereuse, mais j’ai le courage de me battre pour la culture » a déclaré Gerard Mortier, directeur du Teatro Real de Madrid. Un budget amputé de 33%, un Boris Godounov moins cher que prévu pour ouvrir la saison : comme le Liceo de Barcelone, le musée du Prado ou l’Institut de la cinématographie, le Real subit la crise, dans une Espagne où le secteur culturel, qui représente 4% du PIB et 600 000 emplois, a subi, en quatre ans, un déficit budgétaire de 70%. Interviewé par le site espagnol Lainformacion.com, Gerard Mortier explique que « la crise coïncide avec la fin de la civilisation, et que l’avenir est à la culture et non à l’économie », en donnant pour preuve que « si nous connaissons encore les civilisations grecque et romaine, c’est pour leur culture ». Un raccourci typique du brillant ex-directeur de la Monnaie de Bruxelles, du festival de Salzbourg et de l’Opéra de Paris, dont la politique de spectacles chocs et la volonté de faire participer l’opéra à une réflexion globale sur le monde dans lequel nous vivons ont fait le succès. Dans cette optique, il ajoute que « la marque Espagne ne concerne pas seulement les sports, mais aussi les institutions culturelles, les grands chanteurs de flamenco, les guitaristes et les compositeurs ». Il précise aussi que s’il parle d’une époque « dangereuse » et non « triste », c’est parce que le footballeur Ronaldo, avec ses deux millions d’euro nets par mois, est triste lui aussi. Une pierre dans le jardin de ceux qui lui reprochent sa propension à sacrifier l’équilibre des budgets à la beauté de l’art ?

François Lafon

Bilan des Proms 2012 à Londres : 76 concerts au Royal Albert Hall (4000 places), 12 au Cadogan Hall (900 places) ; fréquentation moyenne : 93% ; billets vendus : 300 000 ; concerts sold out au Royal Albert Hall : 51 ; retransmissions à la BBC : 11 millions de téléspectateurs ; la Dernière nuit des Proms (gala de clôture, particulièrement festif) en direct et en 3D dans de nombreuses salles de cinéma. Au programme : Beethoven, Boulez et John Cage, Nixon in China et My Fair Lady, les Philharmoniques de Berlin et de Vienne, le Gewandhaus de Leipzig et le West-Eastern Divan Orchestra de Daniel Barenboim pour la clôture des Jeux olympiques. En créant les Proms en 1895, Sir Henry Wood s’est inspiré des Pleasure Garden Concerts (concerts de jardins publics) londoniens du XVIIIème siècle, mais aussi des concerts monstres de Berlioz au Cirque Olympique des Champs-Elysées. Encore une fois, la France a innové, puis laissé passer le coche.

François Lafon

Article illustré, dans le New York Times du 29 juillet, sur un cimetière de pianos à vingt miles au nord de Philadelphie. Meubles éventrées, claviers éclatés, mécanismes tordus, gémissement final des cordes. Déchirement sentimental aussi : envoyer le piano de Grand-père à la casse, c’est enterrer Grand-père une seconde fois. Les causes du blasphème sont multiples : vieillissement des instruments (un piano moyen dure quatre-vingt ans), engorgement du marché de l’occasion (eBay est saturé de propositions), coût exagéré des réparations, concurrence des importations chinoises et des pianos numériques, crise du logement (un piano, fût-il droit, est encombrant). Même l’école ou l’association de quartier n’en veulent plus. Des sites Web - parfois ouverts, comme L’Adoption piano, par les casseurs eux-mêmes -, tentent de trouver de nouveaux foyers aux pauvres condamnés. Des propositions originales fleurissent : « Votre piano n’a plus aucun avenir, nous pouvons récupérer l’une ou l’autre pièce, propose un site français. Son meuble est encore attirant : on peut imaginer de le transformer en meuble fonctionnel. Votre piano ne peut même pas offrir de greffon à un de ses contemporains : prix de l’enlèvement et de l’évacuation définitive sur demande ». En France encore, l’association Music Solidarity, créée début 2012, est spécialisée dans le recyclage des cordes usagées : « On ne peut se permettre de jeter du nickel à la poubelle alors que dans soixante ans il n'y en aura plus. A la bourse des métaux de Londres, le nickel se négocie autour de 16.000 dollars la tonne. » Moins pragmatique, le romancier portugais José Luis Peixoto dans son roman Le Cimetière des pianos (Grasset, 2008) : « Je regardais les pianos morts et songeais aux pièces qui ressuscitaient dans d'autres pianos, et je croyais que toute la vie pouvait être reconstruite de cette façon. Mes fils grandissaient et devenaient des garçons comme je l'avais été il y avait si peu de temps. Le temps passait. Et j'étais certain qu'une part de moi comme les pièces des pianos morts continuaient d'agir en eux. » Remise à l’équerre de Charles Trenet, qui chantait en 1971 : « Ne cherchez pas dans les pianos ce qu'il n'y a pas. Soyez heureux d'avoir l'écho du temps d'papa ».

François Lafon

En plein air, à la lumière du jour, dans des lieux inattendus (Parc Floral de Paris, caserne de pompiers Sévigné, Musée de la Vie romantique - quand ce ne sont pas des endroits tenus secrets jusqu’au dernier moment), trois comédiens jouent Le Shaga de Marguerite Duras. Pas de musique, ou plutôt si : Jean-Marie Lehec, Karine Martin-Hulewicz et Claire Deluca - actrice durassienne historique et créatrice de l’œuvre en 1968 – jonglent pendant une heure avec une langue inventée, que l’un (l’une) d’entre eux se met à parler, déréglant jusqu’à la folie le discours des autres. A l’époque, Duras, pas encore entrée dans sa propre légende, visait le théâtre de l’absurde selon Ionesco, Pinget et les autres. Aujourd’hui, c’est une sorte de dépassement du langage que nous entendons, une manière de communiquer dont les ressorts ne sont pas si éloignés de ceux de la musique. Ce soir dans la cour XVIIIème (hôtel de Lamoignon) de la Bibliothèque historique de la Ville de Paris : deux cents fans assis sur le pavé, ravis quand une mouette jette son cri au moment où la pièce parle d’oiseaux. Le spectacle, léger (seul accessoire : un bidon d’essence), tourne depuis 2008, avec une escale la saison dernière à l’Athénée. On n’entend plus si souvent la musica durassienne sonner avec cette évidence des premiers jours.

François Lafon

Jusqu’au 5 août, lieux variés - Rencontre avec l’équipe dimanche 29 juillet 16h30, librairie Le Monte en l’air, Paris 20ème. Renseignements et réservation : www.quartierdete.com Photo © DR

Au Grand Palais, dans le cadre de Monumenta 2012 consacré à Daniel Buren, Libido sciendi (J’apprends par le sexe), pas de deux sans musique du dramaturge Pascal Rambert. Silence, longues plages d’immobilité, nudité des danseurs perdus dans l’immensité de la nef : la pièce, créée en 2008 à Montpellier-danse, est devenue un classique du « no charm so charming ». « Accouplement chorégraphique sans accompagnement musical autre que les respirations et le dialogue sonore des peaux, » annonce le programme. C’est plutôt la rumeur du lieu qui s’impose : craquements des cercles colorés buréniens, sonneries de portables portées par l’écho, voix venues de nulle part, grondement de la ville au loin. Tout cela forme une partition sauvage, pas moins suggestive que le « dialogue sonore des peaux ». Même lieu, la semaine dernière, Pierre Guyotat a lu des extraits du De Rerum Natura de Lucrèce : « Quand il m’a été offert de participer à l'une des soirées de Monumenta, j'étais en train de relire Lucrèce qu'on ne peut lire en latin qu'en le prononçant à voix ouverte tant le monde y est tassé comme un testament d'avant la catastrophe ». Métaphores de la superficialité, vraiment, les jeux colorés de Buren ?

François Lafon

Libido sciendi, Grand Palais, Paris, les 7, 8, 9 juin à 21h15. A voir jusqu’à dimanche 10 sur Arte Replay, le documentaire Daniel Buren auGrand Palais.

Annonce, lundi 26 mars, de la saison 2012-2013 de l’Opéra Comique. Salle pleine : presse, artistes, abonnés, responsables de collectivités. Au programme : contemporain (un opera buffa de Stefano Gervasoni), baroque (David et Jonathas de Charpentier, Venus et Adonis de Blow), pièces connues créées in loco (La Voix humaine de Cocteau-Poulenc), mais aussi et surtout répertoire maison tombé en désuétude (Ciboulette de Reynaldo Hahn, Le Roi d’Ys de Lalo, Marouf, savetier du Caire de Henri Rabaud, Cendrillon de Pauline Viardot). Sur scène, avec les directeurs Jérôme Deschamps et Olivier Mantei, la dramaturge maison Agnès Terrier explique, commente, replace chaque œuvre dans son contexte. Il ne s’agit pas seulement de donner une résonnance contemporaine à un répertoire du passé - préoccupation majeure des directeurs d’opéras - mais aussi d’en justifier la survie. Questions dans la salle à propos de la reprise par le public des chœurs de Ciboulette (une ancienne tradition remise à l’honneur), ou de la réfection d’une statue de Massenet endommagée par les pigeons. Public-maison pas mort ! Va-t-il jusqu’à apprécier l’acteur et metteur en scène Michel Fau déguisé en diva et chantant Carmen en guise d’intermède ? Lui aussi, pourtant, procède de l’esprit Opéra Comique canal historique.

François Lafon

Pour illustrer l’exposition « Au royaume d’Alexandre le Grand », le Louvre révèle un double scoop musical : un triple extrait (deux arias et un récitatif) de la Médée du poète et compositeur athénien Carcinos le Jeune (vers 360 av. J.-C.), découvert en 2002 dans une boite de fer au fond des réserves du musée, ainsi qu’une longue partition « magique, envoûtante jusqu’à inspirer le frémissement » selon le dossier de presse, issue elle aussi du département des antiquités égyptiennes. C’est Anne Bélis, chercheur au CNRS, qui a été chargée de décrypter ces merveilles, qu’elle interprète avec son ensemble Elyma. Il y a une bonne vingtaine d’années qu’Elyma tente de restituer ces sons d’il y a deux-mille-quatre-cents ans, en s’appuyant principalement sur la fragmentaire mais précieuse Introduction à la musique d’Alypius d’Alexandrie (vers -360 elle aussi, c'est-à-dire, approximativement, du temps de Philippe de Macédoine, père d’Alexandre). Le résultat, avec prononciation restituée du grec ancien et reconstitution d’instruments d’époque, est incantatoire et passablement troublant. Il contribue en tout cas à préciser la vague idée que nous nous faisons de ces mystérieuses cérémonies musico-dramatico-religieuses, desquelles est pourtant issu tout le théâtre occidental.

François Lafon

« Les musiques qu’aimait Alexandre le Grand », Musée du Louvre, 8 décembre de 20h30 à 22h. Exposition « Au royaume d’Alexandre le Grand. La Macédoine antique », jusqu’au 16 janvier 2012.

Toute la presse en parle : Pink Floyd, les Beatles, Coldplay, Katy Perry et Beyoncé, locomotives EMI d’hier et d’aujourd’hui, se retrouvent chez Universal, qui vient de manger tout cru le département « musique enregistrée » de son concurrent. Personne, en revanche, ne mentionne Maria Callas, Elisabeth Schwarzkopf, Samson François ou Natalie Dessay, lesquels se retrouvent dans la même situation, mais dans le domaine plus que jamais marginal de la « grande musique ». On ne cite pas non plus Herbert von Karajan ou Dietrich Fischer- Dieskau, qui n’ont pas attendu la fusion pour manger aux deux râteliers, ni, a fortiori, Roberto Alagna et Rolando Villazon, lancés par EMI (et sa filiale française Virgin), et passés chez Universal une fois la gloire venue. Le temps est loin de la lutte à mort entre Callas (EMI) et Tebaldi (Decca), et plus loin encore celui où le Beethoven à la française d’Yves Nat (EMI) et celui, plus germanique que nature, de Wilhelm Backhaus (Decca) coexistaient sans se rencontrer. « En tant qu’Anglais, j’ai grandi avec les disques EMI » affirme Lucian Grainge, PDG d’Universal Music, qui ajoute : « Universal s’engage à préserver le patrimoine culturel et la diversité artistique d’EMI ». En temps de crise, pour le disque comme ailleurs, ce genre de propos n’engage pas à grand-chose.

François Lafon

Vernissage, à la Cité de la Musique, de l’exposition Paul Klee, Polyphonies. Le sujet est en or, mais truffé de pièges. Fils d’une chanteuse et d’un professeur de piano, époux d’une pianiste, violoniste lui-même, fou de poésie et de théâtre, Klee aurait pu devenir compositeur ou virtuose professionnel, s’il n’avait été un génie du dessin et de la peinture. Avec le mélange d’intellectualisme et de simplicité qui le caractérise, il a, jusqu’à sa mort, rêvé, représenté, idéalisé, caricaturé des musiciens, du Pianiste en détresse (1909) à l’ultime Timbalier (1940). Mais il aussi et surtout recherché les polyphonies secrètes qui structurent la musique et la peinture. Ce sont ces fines correspondances que, sans mise en scène ostentatoire, suivant une sage chronologie, l’exposition rend sensibles. Pas de fléchage pédagogique ni de balises stylistiques, mais une immersion visuelle et sonore dans le monde du Bauhaus, dans le Paris de Robert Delaunay et Tristan Tzara, dans cette modernité dont Klee a été un des acteurs, lui qui, en musique, fréquentait Stravinsky et Bartok tout en ne jurant que par Bach et Mozart, détestait le XIXème siècle tout en idolâtrant Wagner, et s’extasiait sur Pelléas et Mélisande. Dans l’espace pédagogique du Musée des instruments : Klee en mains, - avec ardoises magiques, memories sonores et visuels, puzzles et projections -, où l’on se met à soupçonner Paul Klee de parler plus naturellement aux enfants qu’aux parents.

François Lafon

Paul Klee (1879 – 1940), Polyphonies, Musée de la Musique, du 18 octobre au 15 janvier 2012. Catalogue (superbe) Actes Sud/Cité de la Musique, 45€. Cycle de concerts à la Cité de la musique du 19 au 27 octobre.

Procédant à son grand ménage de printemps, une dame anglaise se débarrasse d’un lot de vieilles partitions auprès de l’association humanitaire Oxfram. Or voilà que la bénévole chargée du tri y découvre une seconde édition, rarissime, des six Sonates pour clavecin composées à Londres par le jeune Mozart (huit ans) et dédiées à « Sa Majesté Marie-Charlotte, Reine de Grande-Bretagne » (en français dans le texte). Elle alerte la prestigieuse société Sotheby’s, qui organise immédiatement une vente aux enchères. Appel affolé de la donatrice, affirmant que la précieuse partition s’était glissée par erreur dans le lot en question. La vente est annulée, et Oxfram s’engage à lui rendre la partition, à condition qu’elle prouve qu’elle en est bien la propriétaire. Moralité : aider les pauvres, c’est bien, mais il ne faut quand même pas leur donner des goûts de luxe.

François Lafon

"The Philadelphia Orchestra goes to US Bankruptcy Court", lit-on dans la presse américaine. Ce qui veut dire en français que l’Orchestre de Philadelphie est en faillite : crise, défection du public et des donateurs, multiplication par deux du coût des retraites et de la couverture médicale des musiciens. Les sociétés de concert américaines, à la différence de leurs homologues européennes, sont des entreprises privées, financées par le mécénat. Entre 2008 et 2009, les revenus de l’institution sont tombés de 53,1 million à 29,4 millions de dollars. Quelques autres orchestres américains, comme celui de Detroit, l’ont précédé, certes, mais Philadelphie ! Cent onze ans d’âge, membre des Big Five (les Cinq Grands, avec New York, Chicago, Boston et Cleveland), le plus stable (huit directeurs musicaux, dont Leopold Stokowski pendant 26 ans et Eugene Ormandy pendant 44 ans) ! Cela fait un choc. L’Orchestre et l’Académie de Musique qui en dépend possèdent un pécule de 140 millions de dollars, qui pourrait largement éponger le déficit. Mais il s’agit d’un capital constitué au fil des années par les donateurs, dont les revenus servent à financer certaines opérations, mais dont le fonds ne peut être utilisé à renflouer l’institution. Un état de fait contesté par certains musiciens (et leurs avocats), qui pensent que la faillite nuit à l’image de l’Orchestre, et qu’il vaudrait mieux en revoir les statuts. En attendant, la saison continue (à Detroit, l’Orchestre s’est arrêté six mois). Bonne nouvelle : la caisse ne sera vraiment vide qu’en juin, et l’administration compte bien, d’ici-là, trouver un accord avec les créanciers. Une campagne de dons devrait aussi être lancée : pour continuer à éblouir les mélomanes, l’Orchestre de Philadelphie n’a besoin que de 215 millions de dollars.

François Lafon

Dans le top ten des professions propices à la dépression, le site anglais health.com place les artistes et les écrivains en cinquième position, après les aides à domicile, les employés de la restauration et le personnel médical, avant les professeurs, les financiers et les vendeurs de magasin (la distribution des places serait-elle différente en France ?). S’appuyant sur cette étude, le quotidien The Guardian s’intéresse plus spécifiquement aux musiciens. Si 9% des artistes en tous genres ont connu une crise grave dans l’année, 7% seulement des musiciens pratiquant leur art à plein temps (des membres d’un orchestre, par exemple) ont craqué durant la même période. Encore s’agit-il de musiciens de sexe masculin, les femmes étant par nature plus résistantes. En revanche les artistes travaillant au cachet - et vivant donc dans la crainte du lendemain - rejoindraient (tous sexes confondus) les employés de la restauration à la deuxième place des activités à risque. Usage de drogue et d’alcool, comportements suicidaires seraient le lot de ces malheureux « nés avec une peau trop mince » pour supporter comme tout un chacun les aléas de la vie. Conseil ultime du Guardian : pour être un musicien heureux et en bonne santé, n’hésitez pas à plonger dans les zones ténébreuses de votre personnalité, mais n’en faites pas votre résidence principale. Reste à savoir pourquoi ces grands fragiles choisissent de vivre dans une insécurité - sociale autant que mentale - qui nuit à leur santé. Si l’on a l’éternité devant soi, on peut même se demander pourquoi les artistes sont des artistes.

François Lafon

Charles Louis de Antoni, cent-neuf ans et ancien trompettiste dans l’Orchestre de l’Opéra Comique, serait le doyen des Français. « Serait », car aucun organisme officiel ne recense les citoyens les plus âgés : pas plus tard que la semaine dernière, le titre, jusque-là détenu par le Guadeloupéen Philibert Parnasse, mort à cent-neuf ans, avait échu à Marc Chevalier, cent-huit ans, viticulteur en retraite. Les trompettistes ont la réputation de ne pas vivre vieux, eu égard aux efforts qu’ils doivent fournir pour souffler dans leur instrument. Rien en revanche n’est censé empêcher les viticulteurs de dépasser le siècle, pourvu qu’ils n’abusent pas des produits de leur négoce. Tous deux étaient jusqu’ici battus par Eugénie Blanchard, cent-quatorze ans, religieuse sur l’île de Saint-Barthélemy (Petites Antilles) et détentrice du titre de doyenne des Français depuis 2008 et de l’humanité depuis 2010, mais celle-ci vient de mourir. Si, comme on l’a annoncé, la France compte en 2060 deux cent mille centenaires, dont quatre-vingt pour cent de femmes, combien y-aura-t-il de trompettistes parmi ces dernières ? « On a une image très datée de la famille des cuivres, et de la trompette en particulier – une image faite de virilité qui a perduré tout au long de son histoire. C’est sans doute la raison pour laquelle il y a peu de femmes trompettistes dans les orchestres français. Les pupitres de cuivres ne sont cependant plus des “chasses gardées” masculines. Le souffle nécessaire et l’effort physique demandés pour jouer de cet instrument ne sont, en effet, pas des obstacles à sa pratique », déclare Angela Anderlini, quarante-et-un ans, trompettiste au sein de l’Orchestre Philharmonique de Strasbourg depuis 1993.

Photo : Jeune et jolie, la trompettiste Alison Balsom

Maria Callas, en live, à Londres. C’est ce que nous promet le Novello Theatre, dans le West End, à partir du 30 septembre. La pièce s’appelle Onassis, et met en scène l’armateur aux grosses lunettes sous les traits de Robert Lindsay, un acteur très populaire outre-Manche. Martin Sherman, l’auteur, est connu pour affectionner les sujets porteurs : sa pièce Bent, traitant de la déportation des homosexuels pendant la guerre, reste son plus grand succès. Il est aussi, à égalité avec Terence McNally (Masterclass), un spécialiste de Maria Callas : c’est à lui que Franco Zeffirelli a fait appel pour écrire le scénario de son film Callas forever, avec Fanny Ardant dans le rôle principal. Une première version de la pièce de Sherman, intitulée Aristo, a remporté un succès mitigé il y a deux ans à Chichester. L’intrigue, tirée d’un livre de Peter Evans au titre alléchant de Nemesis, the true story, met en valeur les rapports entre l’argent (Onassis) et le pouvoir (les Kennedy), Callas, dans tout ça, symbolisant la culture, la vraie, celle qui n’a pas de prix mais que le milliardaire s’est tout de même offerte. Anna Francolini, l’interprète du rôle, est considérée comme une « nature » dans les milieux anglais du théâtre. Elle rêve de jouer La Mégère apprivoisée, et aurait bien aimé faire partie de la famille princière de Monaco. On ne sait pas encore si, en scène, elle donnera le change, mais on est au moins sûr qu’elle possède les clés de son personnage.

François Lafon

Novello Theatre, Aldwich, Londres. Avant-premières à partir du 30 septembre, générale le 12 octobre. Tél. 0844 482 5170.

Entractes sans ennui jusqu’au 31 décembre au Théâtre des Champs-Elysées, avec l’exposition Jean-Louis Barrault et la musique, à l’occasion du centenaire de la naissance du grand homme. Pourquoi le TCE, où Barrault n’a jamais joué ? Parce que c’est là qu’ont lieu actuellement les concerts Janine Roze (ceux du dimanche matin, et, parfois, du soir), lancés, grâce à Barrault, au Théâtre d’Orsay, et que Janine Roze est une fidèle. Elle a réuni des documents connus, et d’autres très rares, dont les guest stars sont Pierre Boulez - Monsieur musique de la Compagnie Renaud-Barrault -, Arthur Honegger, Francis Poulenc et Darius Milhaud, qui écrivaient pour Barrault des musiques de scène de la même manière qu’André Masson ou Christian Bérard lui brossaient des décors, Grace Bumbry en Carmen (au MET de New York), ou le couple Jean-Louis-Madeleine dansant à Saint-Germain avec Boris Vian. On y découvre aussi que si Barrault n’a pas joué au TCE, il en a fréquenté les toits, en 1937, alors qu’il répétait Numance de Cervantès à la Comédie des Champs-Elysées. Ce sont deux fresques en grand large courant autour de la salle, qui donnent une sensation de mouvement perpétuel, comme pour montrer que Barrault n’a jamais cessé de valser avec la musique, ou plutôt autour d’elle, lui qui avouait : « Je ne connais pas la musique. J’ai été mal élevé, d’une façon un peu sauvage, sans orientation. J’aime la musique physiquement, d’abord parce que je suis danseur, instinctivement danseur ». Quatre Concerts du dimanche matin, une projection de La Vie parisienne au Palais Royal, une Symphonie fantastique au musée d’Orsay, le ballet de José Martinez tiré des Enfants du paradis au Palais Garnier illustrent en musique le parcours Barrault, une vie sur scène, qui dure toute la saison, et nous emmène du Théâtre de l’Atelier à la Comédie Française, du Grenier des Grands-Augustins au Théâtre Marigny, de la Cinémathèque à l’Odéon, du Théâtre du Rond-Point au Centre National du théâtre. Tout cela à fond privés, ceux de Pierre Bergé, entre autres, qui a contribué à forger la légende tandis que Saint-Laurent créait pour Madeleine Renaud des robes simples et chic. « Barrault ? Connais pas », entend-on jusque dans les couloirs du Conservatoire (de musique, bien sûr, mais même d’art dramatique). Question de génération, certes. Mais maintenant, on n’a plus d’excuse.

François Lafon

Après Comment voyager avec un saumon (Umberto Eco - Grasset, 1997), voici Comment voyager avec un violon. Une jeune élève (douze ans) de la Cheatham School of Music de Manchester s’est présentée récemment à l’embarquement d’un vol de la compagnie low cost Ryanair avec sa boite à violon. « En soute les bagages ! », lui-a-t-on intimé. « Mais cela abîmerait mon violon. Mes parents ont téléphoné. On leur a répondu qu’il n’y avait pas de problème. » « Il n’y en a pas si vous achetez un siège pour le violon. C’est 230 euros ». L’affaire n’est pas nouvelle, puisque 13 000 (!) mécontents ont formé sur Facebook le collectif « Musiciens contre Ryanair », désormais relayé par la très officielle Incorporated Society of Musicians (Grande-Bretagne). La compagnie irlandaise (4800 employés, 557 liaisons dans toute l’Europe, 306 nouveaux Boeing 737 commandés pour 2012) est réputée pour ses méthodes expéditives : surexploitation des pilotes, limitation du kérosène obligeant les appareils à se poser sans attendre leur tour, subventions abusives (et sanctionnées par la Commission européenne) réclamées aux aéroports. En février 2008, Ryanair a été condamné à verser 60 000 euros à Carla Bruni pour avoir agrémenté sa publicité dans le quotidien Le Parisien d’un portrait du couple présidentiel en vacances à Louxor. Comme quoi, quand ça l’arrange, Ryanair n’hésite pas à sortir les violons.

François Lafon

Depuis mercredi 29 juin, les billets de 20 livres sterling représentant le compositeur Edward Elgar ne sont plus acceptés dans les magasins du Royaume Uni. Le 20 £ à l’effigie d’Adam Smith, le « père de l’économie moderne », lancé en 2007, reste seul en circulation. Le symbole est clair. Ce ne sont plus Pump and Circonstances ni les Variations Enigma qui motivent les sujets de Sa Gracieuse Majesté. « Une honte, » s’indigne Jeremy Dibble, spécialiste de la musique anglaise à l’Université de Durham. « Elgar est une figure emblématique de l’inspiration artistique en Angleterre. Le laisser tomber en dit long sur la façon dont les arts sont maintenant considérés dans notre pays. » En 1993, quand Shakespeare a été chassé par le savant Faraday du même billet de 20 £, sur lequel il régnait depuis 1970, le tollé n’a pas été moins grand, et n’a cessé que quand … Elgar a pris le relais en 1999. En France, deux musiciens ont eu les honneurs de la planche à billets : Berlioz (1976) et Debussy (1981). Personne ne s’est offusqué, au pays de la littérature, du fait que ceux-ci n’aient valu que 10 et 20 francs, alors que Racine et Corneille avaient pesé 50 et 100 francs. Les Anglais ne sont décidément pas près d’adopter l’euro, dont les billets affichent des ponts, des portes et des fenêtres, censés « définir l’identité européenne et affirmer son union avec le reste du monde. »

François Lafon

Acclamations dans la presse, tohu-bohu sur Internet : l’organiste Jean Guillou refuse la Légion d’honneur. On cite ses prédécesseurs (Littré, Sartre et Beauvoir, les époux Curie, mais aussi Geneviève de Fontenay, Brigitte Bardot et Léo Ferré), on rappelle quelques bons mots (Satie : « Ravel refuse la Légion d’honneur, mais toute sa musique l’accepte »). Guillou, qui ne se sent pas prophète en son pays (la liste de ses pairs en la matière serait, elle aussi, très longue) et entretient sa réputation de mauvais coucheur, en profite pour rappeler qu’il attend toujours un financement pour la construction de son orgue à structure variable (OSV), doté de quinze buffets amovibles, tout en déplorant la place de moins en moins grande accordée aux musiciens classiques, à l’heure où la Villa Médicis elle-même préfère accueillir des artistes commerciaux plutôt que des chercheurs. Bref, l’organiste de Saint Eustache prend la relève de Laurent Terzieff quant à l’éthique du métier d’artiste. Mais Terzieff, qui répondait « Personne ne me doit rien, alors je prends ce qu’on me donne » à qui s’étonnait de la maigreur des subventions allouées à sa Compagnie, avait accepté, lui, d’être Officier de l’Ordre National du Mérite et Commandeur des Arts et Lettres. Il avait dû méditer un autre bon mot de Satie, colporté par Jean Cocteau : « Il ne suffit pas de refuser la Légion d’honneur, encore faut-il ne l’avoir pas méritée ».

François Lafon

Dans l’éditorial qu’il signe sur le site Concertclassic.com, Jacques Doucelin traite « Du bon usage de la crise ». Il constate que les salles sont pleines et que les festivals pullulent, mais rappelle que les caisses sont vides, que la France est le pays d’Europe où la culture est le plus généreusement subventionnée et que le spectacle vivant est désormais noyé dans des structures géantes appelées Création ou Patrimoine, ce qui « rend la lecture des lignes budgétaires quasi impossible ». Comme d’habitude, les gros (Opéra de Paris, Comédie-Française) sont à l’abri, tandis que les petits tremblent. Soit. Mais comme il vaut mieux être optimiste que pessimiste, l’ancien chroniqueur musical du Figaro enchaîne sur les avantages de la rigueur. Il se demande si les subventions allouées aux « fêtes de village pompeusement baptisées festivals » sont nécessaires, et se félicite de ce que les directeurs de théâtres vont devoir mettre leur ego sous le boisseau et multiplier les coproductions avec leurs rivaux et néanmoins amis. Soit encore. C’est alors qu’il abat ses cartes. « Le mouvement baroque s’est développé sans aucune subvention : c’est en effet par sa seule qualité qu’il a imposé ses choix esthétiques au public d’abord, aux tutelles administratives ensuite », rappelle-t-il, mentionnant au passage le centre culturel 104, rue d’Aubervilliers à Paris, que l’on a vu « faire naufrage par péché d’orgueil », et finissant par citer Maurice Druon déclarant, du temps où il était ministre de la Culture, que « nul n’est obligé de tendre la sébile ». Revoilà la question cruciale, ou plutôt bilatérale (droite contre gauche) : le talent a-t-il besoin d’être aidé ? Comme le libéralisme a en ce moment mauvaise presse (il y a des raisons pour cela), Doucelin glisse une référence œcuménique : « Puisse-t-on ne pas oublier l’exemple plus d’actualité que jamais du Théâtre National Populaire, celui de Jean Vilar et de Jeanne Laurent : tout était fait pour la satisfaction du public. Qui dit argent public dit service du public. La culture n’est pas une exception ». Ouf ! Mais il nous renvoie à la case départ : entre service public et service du public, il n’y a plus qu’une histoire de gros sous, et ce « public » représenté à l’époque de Vilar par les « privilégiés populaires » fréquentant le TNP n’est plus cernable aujourd’hui qu’en termes de parts de marché.

François Lafon

Le mercredi 21 avril dernier, à Alger, signature d’un protocole d’accord entre la Chine et l’Algérie pour la construction d’un opéra. On savait les deux pays en affaires, entre autres pour la construction de six cents kilomètres d’autoroutes (coût : six milliards de dollars). L’opéra, lui, comptera mille-quatre-cents places, coûtera quarante-quatre millions de dollars, et occupera quatre hectares sur la commune de Ouled Fayet, à l’ouest d’Alger. « Ce sera un excellent terrain de communication entre nos deux peuples, s’enthousiasme la ministre de la Culture, Khalida Toumi. L’architecture de la salle reflétera la culture algérienne et respectera l’identité et le patrimoine nationaux ». Selon le Directeur général de l’Agence Nationale de Gestion des Grands Projets Culturels du Ministère de la Culture, Zouaoui Benhamadi, le projet « revêt une grande importance, car il participe à la formation de l’identité culturelle algérienne ». Mais que va-t-on jouer dans cet opéra ? Aida ? La Femme sans ombre ? Turandot ? « L’édifice ne sera pas uniquement réservé à l’opéra, genre rare chez nous, mais sera utilisé pour développer des voix algériennes », précise Zouaoui Benhamadi. N’empêche : de Pékin à Alger, le seul nom d’opéra est un sésame. Le genre scénique le plus occidental, le plus élitiste, le plus passéiste est synonyme de modernité et d’ouverture culturelle. Quand l’Algérie a conquis son indépendance, on s’est empressé de rebaptiser Théâtre National le vieil Opéra (photo) construit par les Français. Autres temps…

François Lafon

Qui eût cru que la star de la Coupe du monde de football serait un instrument de musique ? Le problème, c’est que c’en est aussi la bête noire. La vuvuzela, petit clairon sud-africain émettant un son approchant les cent-trente décibels, feraient passer les habituelles cornes de brume pour des instruments célestes. Sur le terrain, cela déconcentre les joueurs, les empêche de communiquer entre eux. «Avec les vuvuzelas, on n'entend rien. C'est impossible. On ne communique que par gestes», se plaint Yoann Gourcuff. Cristiano Ronaldo est plus philosophe : « Ca ne plait à presque personne, mais ça va avec les gens qui aiment souffler dedans et faire du bruit ». En Suisse, le fabricant de prothèses auditives Phonak diffuse une étude selon laquelle « l’exposition prolongée à quatre-vingt-cinq décibels peut provoquer une perte auditive. Quand le son est supérieur à cent décibels, la perte peut se produire en à peine quinze minutes ». Un spécialiste anglais de l’hygiène tropicale prévient de son côté que les vuvuzelas peuvent favoriser la propagation de microbes, « car beaucoup de souffle passe dedans ». Dès les premiers matchs, les centraux téléphoniques des chaînes de télévision ont explosé : « Qu’est-ce que c’est que ce bourdonnement insupportable ? ». Une vuvuzuela barrée dans un cercle rouge fleurit sur Internet. Ultime nuisance de l’objet, le cri du cœur, sur un forum de Libération, d’un footeux mélomane : « C’est pénible, certes, mais nettement moins que les oeuvres de Pierre Boulez ».

François Lafon

En France, comme aux Pays-Bas et au Royaume-Uni, les affaires de la musique enregistrée repartent à la hausse. Selon le SNEP (Syndicat National de l’Edition Phonographique), le marché de gros de la musique enregistrée a pesé, au cours du premier trimestre 2010, 128,6 millions d’euros, c'est-à-dire 8% de plus que l’année dernière. Avec 105 millions de bénéfices, le marché physique augmente de 4,3%, et le marché numérique, avec 23,1 millions, de 28,7%. Au sein des ventes numériques, le téléchargement internet est désormais majoritaire, avec 54% de parts de marché. Conséquence de la loi Hadopi ? Dans les ventes globales, la variété française gagne 3,6 points, alors que la variété internationale perd 2,5 points. Cocorico ! Et le classique, dans tout ça ? Respectons la formulation : « Au cours de ce premier trimestre 2010, le répertoire classique a réalisé un chiffre d’affaires de 8.7 millions d’euros contre 9.4 millions en 2009, 11 millions en 2008, 14 millions en 2007 et 25 millions en 2006. La part de marché de ce répertoire perd un point, passant de 9.3 % à 8.2 %. » Patatras ! André Rieu lui-même ne parvient plus à colmater la brèche. Reste que les chiffres eux-mêmes sont sujets à caution. L’Observatoire de la Musique (dépendant de la Cité de la Musique), conteste l’optimisme du SNEP et indique que le marché du CD audio est en baisse de 7,1%. La différence viendrait de ce que le SNEP s’appuie sur le marché de gros, alors que l’Observatoire se fonde sur le marché de détail. Selon L’Expansion.com : « Le SNEP souligne que l’Observatoire travaille sur des données non exhaustives, ce que conteste ce dernier. » Moralité : les chiffres sont comme les notes sur une partition, on leur fait dire ce qu’on veut.

Sacré Lang Lang! A lui seul, il console la Chine tout entière d’avoir été si longtemps privée des joies du capitalisme. Steinway, Adidas, Rolex, Audi le comptent parmi ses meilleurs VRP, avec tous les avantages que cela entraîne. Il est aussi, depuis 2008, président de la Montblanc Cultural Foundation, et vient, à ce titre, de contribuer aux célébrations du bicentenaire de Chopin en enregistrant un récital intitulé « Montblanc – Hommage à Frédéric Chopin », inclus dans le coffret d’un stylo de luxe. Si vous êtes un fan de l’artiste mais si votre compte en banque ne vous permet pas de vous offrir le joujou en question, vous pouvez le voir et l’entendre sur YouTube jouer l’Etude op. 10 n° 3. C’est le logo de Deutsche Grammophon qui figure sur les publicités du produit. Bientôt, ce sera celui de Sony, chez qui Lang Lang vient d’être transféré pour 3 millions de dollars, et avec qui il est déjà sous contrat pour diverses opérations commerciales.

« Il est plus utile de savoir faire du vélo que de savoir pourquoi il est possible de monter sur un vélo. En musique, c’est la même chose. » C’est le compositeur et théoricien américain Leonard Meyer qui le dit, et ses propos sont repris par Elizabeth Hellmuth Margulis, de l’Université d’Arkansas, dans la revue Psychology of music. La dame se demande s’il est utile de lire les notes de programme, ou d’écouter à la radio les explications du présentateur pour apprécier la musique. Pour étayer son argumentation, elle a d’abord fait écouter à seize musiciens vingt-quatre extraits des Quatuors à cordes de Beethoven. La moitié de ces extraits était précédée d’une explication dramatique (« L'ouverture évoque un chant profond»), l’autre d’un commentaire structurel (« Cette pièce commence sur un tempo lent, soutenu par des accords, etc. »). Les seize cobayes ont spontanément préféré les morceaux assortis du commentaire structurel. Concernant le public non averti, elle est plus radicale encore : « Quand on explique aux gens ce qu’ils vont entendre, ils font tellement d’efforts pour établir un lien entre la musique et son explication qu’ils n’arrivent plus à sentir les rapports subtils entre les notes, et donc à prendre du plaisir. » Pour finir, Mrs Margulis sauve tout de même du chômage les animateurs, journalistes et autres musicographes : « On peut cependant admettre, écrit-elle, que les notes de programmes concernant, par exemple, le compositeur et son environnement culturel soient plus propres à améliorer la jouissance de l’auditeur que les descriptions de la musique. C’est l’approche qu’adoptent le plus souvent les présentateurs de radio, qui nous entretiennent davantage des circonstances de la composition d’une œuvre que de ses spécificités. » Et comme elle est décidément très gentille, elle assure en conclusion que « même si les notes descriptives n'augmentent pas la jouissance de l’auditeur à court terme, elles peuvent le faire à long terme. » Moralité : ceux qui veulent nous faire croire que la connaissance nuit systématiquement à la sacro-sainte émotion n’ont pas forcément raison.

François Lafon

Je ne sais quoi, de et avec Nathalie Joly, mise en scène de Jacques Verzier. A La Vieille Grille, 1 rue du Puits-de-l'Ermite, 75005 Paris. A 19h, jusqu'au 31 décembre.

Nathalie Joly chante Yvette Guilbert. 1 CD Seven Zik – Marche la route.

La tonalité du chant des baleines bleues a chuté de 30%. C'est McDonald (Mark, un acousticien des océans du Centre de recherche de Bellevue, dans le Colorado, et non le service promo des restaurants) qui le dit. Aux mille questions que se posent déjà les scientifiques sur la signification de ces mélopées venues d'un autre monde, s'ajoute désormais celle-ci. « C'est un phénomène mondial, explique McDonald, qui a commencé à placer des détecteurs il y a huit ans dans le Pacifique. Toutes les baleines de la planète déplacent leurs fréquences vers le bas, et l'on n'arrive pas à comprendre pourquoi. Cela s'est fait régulièrement, année par année, avec un ensemble parfait. Au début, nous avons cru que les détecteurs étaient détraqués. Nous nous sommes alors aperçus que le processus remontait aux années 1950, et probablement bien en deçà ». Sans vouloir comparer ces mammifères marins aux mammifères terrestres que nous sommes, sans tenter non plus un parallèle qui serait peu galant entre les baleines et les cantatrices, on peut se demander si la voix humaine ne prend pas le même chemin. Les voix haut placées, voire aigres des films d'avant-guerre ne sont-elles dues qu'aux techniques d'enregistrement de l'époque ajoutées à une émission vocale témoignant d'un temps où le micro n'était pas généralisé ? Question de timbre davantage que de hauteur : lorsqu'on compare Mado Robin et Natalie Dessay, reines du contre-fa à un demi-siècle de distance, la première parait chanter plus haut que la seconde. Question de mode aussi : la fumeuse existentialiste du Saint-Germain d'après-guerre se devait d'avoir la voix grave, genre Marguerite Duras. Le phénomène affecte les hommes, mais c'est moins sensible. Et pourtant, chez les baleines bleues, il n'y a que les mâles qui chantent.

Ce n'est pas pour crier cocorico, mais parmi ses dix grands souvenirs de concerts de l'année 2009, le critique du New Yorker Alex Ross donne les débuts du Quatuor Ebène au Weill Hall, le cycle Mahler de Pierre Boulez avec la Staatskapelle Berlin au Carnegie Hall, les Poèmes pour Mi d'Olivier Messiaen par le chef Alan Gilbert et la soprano Renée Fleming avec le New York Philharmonic, et De la Maison des morts de Janaeck mis en scène par Patrice Chéreau au MET. Si l'on ajoute la Messe en si de Bach dirigée par Philippe Herreweghe (qui, certes, est Belge) à l'Alice Tully Hall, on se demande si Mr. Ross n'entretient pas un préjugé favorable à l'égard de la France. Et dire qu'il n'y a pas si longtemps, l'Amérique boycottait le camembert et le Bordeaux !