François Lafon

Maestro, de Bradley Cooper. 2h11. Disponible sur Netflix

Tár, de Todd Field. Cate Blanchett, Nina Hoss, Noémie Merlant. 2h 38min

A voir sur Mezzo Live HD (1, 2, 5 août) et Philharmonie de Paris live (jusqu’au 9 juillet 2021) (Photo © DR)

https://www.youtube.com/user/philharmoniedeparis

Disparition, à quatre-vingt-douze ans, du chef et violoniste britannique Neville Marriner. Pour les cinéphiles, l’artisan de la bande originale du film de Milos Forman Amadeus (1984) : 6 500 000 disques vendus, un record mondial jamais battu. Mais pour ce stakhanoviste de l’enregistrement, le baobab qui cache la forêt : que reste-t-il de ses nombreux disques (Argo, L’Oiseau-Lyre, Philips, EMI) avec l’Academy of St Martin in-the-Fields, l’orchestre de chambre qu’il a créé en 1958 et qui, au temps du 33 tours triomphant et du CD naissant, rivalisait avec ceux de l’English Chamber Orchestra dans les bacs des disquaires ? Sur la déferlante baroqueuse qui a laissé sur la rive ces vénérables institutions a surnagé un temps les Quatre Saisons de Vivaldi qui l’ont rendu célèbre et que certains de ses successeurs historiquement (mieux ?) informés avouent avoir écouté et médité (Decca). Peu de traces, par ailleurs, des pourtant presque aussi nombreux témoignages de sa période symphonique (années 1980) avec le Minnesota Orchestra et l’Orchestre de la Radio de Stuttgart, comme si l’on continuait à lui reprocher dans Schumann et Bartok l’objectivité un peu guindée de ses Bach, de ses Haendel, de ses Corelli. Pas sûr pourtant que tel son maître Pierre Monteux, ce boulimique au répertoire éclectique ne réserve pas, avec le temps, quelques bonnes surprises aux collectionneurs de (déjà) vieilles cires.

François Lafon

Photo © DR

Un collectif de jeunes musiciens s’est lancé dans un projet ambitieux : offrir à la région Ile-de-France un orchestre professionnel de jeunes, démarche indispensable à l‘ère du Grand Paris. Ensemble à « géométrie variable », l’Orchestre des Jeunes d’Ile-de-France (OJIF) s’est ouvert trois horizons : celui de l’excellence, ses musiciens étant issus du Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris, du Pôle Supérieur de celui de Paris-Boulogne-Billancourt et de divers Conservatoires franciliens, celui de la transmission, grâce à l’encadrement de ces jeunes artistes par des professionnels en poste dans les grandes phalanges parisiennes, et celui de l’ouverture, par un rayonnement vers les banlieues et la grande ceinture. Pour le concert inaugural, le programme n’était pas « de tout repos ». Unfinished Journey (Voyage inachevé) pour violon et cordes du compositeur franco-libanais Bechara El-Khoury, hommage rendu en 2009 à Yehudi Menuhin pour le dixième anniversaire de sa disparition, puis Concerto pour violon de Mendelssohn, avec une soliste venue d’Estonie : Triin Ruubel, saisissante dans le finale. Restait la Symphonie n°1, dite à tort ou à raison Titan, de Mahler : on l’attendait au tournant. Le chef David Molard, associé depuis septembre 2014 de Paavo Järvi à l’Orchestre de Paris, la connaît de toute évidence bien. Sans entrer dans les détails : son enthousiasme, il a su le communiquer à l’orchestre, ce dernier s’est emparé avec exultation des débordements sonores de la partition, à la fin des deux mouvements extrêmes mais pas uniquement. Triomphe prévu et mérité, reste à entendre l’Orchestre des Jeunes d’Ile-de-France dans Schönberg ou dans Haydn.

Marc Vignal

Auditorium Marcel Landowski du Conservatoire à Rayonnement Régional (CRR) de Paris, 2 juillet Photo © DR

Allier toujours : après la préfecture (voir ici) et son côté royal, Montluçon, la sous-préfecture, au passé industriel, où s’est ouvert il y a trois ans le MuPop, Musée des Musiques Populaires, qui offre un itinéraire original à travers des musiques qui ont fait vibrer les foules. On passe des fanfares au musette, du rock à l’électro, de la Marche hongroise de la Damnation de Faust à l’époque du Golf Drouot, de la vielle qui animait les campagnes du XVIIIème siècle au virage punk des années 1980. Le parcours est à la fois historique, musical et instrumental avec une interactivité efficace et de réjouissantes mises en scène : vous cliquez vers le serpent du XIXème siècle exposé dans une vitrine et voilà que vous entendez ses sons graves, vous vous installez dans une guinguette et vous voilà avec Simone Signoret et Serge Reggiani au milieu du bal de Casque d’or. Ajoutez à ça une superbe collection d’affiches et de pochettes de disques, de multiples vitrines sur le travail des luthiers, des reconstitutions de studios et de salles de répétition, bref, vous voilà partis pour une bonne demi-journée de bonheur.

Gérard Pangon

MuPop 3 rue Notre Dame Montluçon 03100 Photo © MuPop

L’Allier est un département où l’on passe parfois, mais où on ne s’arrête guère. A tort : le bocage bourbonnais est magnifique, et, à Moulins, la préfecture, le Centre National du Costume de Scène vaut le détour. Jusqu’au 18 septembre, on peut y voir une superbe exposition sur les Arts florissants qui raconte 30 ans de l’existence de cet ensemble mythique à travers les costumes des plus célèbres de ses créations, à commencer par Atys, bien sûr. Alcina, Les Indes galantes, L'Enlèvement au sérail, Médée, King Arthur, David et Jonathas… dans chaque salle de cette ancienne caserne du XVIIIème siècle, on vit ou revit de grands moments d’opéra, avec des costumes, des extraits vidéo, des éléments historiques sur les œuvres, les compositeurs, les mises en scène et les interprètes. William Christie, bien sûr, a participé à la conception de cette exposition dont le déroulé et la scénographie mêlent avec bonheur l’érudition au plaisir des sens.

Gérard Pangon

En prime : l’expo permanente sur Rudolph Noureev, qui vaut le voyage, elle aussi

Barockissimo - Centre National du Costume de Scène à Moulins 03000 jusqu’au 18 septembre Photo © CNCS

Mort, samedi 5 mars 2016, de Nikolaus Harnoncourt. Quelques semaines après celle de Pierre Boulez, même déluge d'articles et de dépêches sur le sites d'information pour saluer la mémoire de cet autre musicien « révolutionnaire ». Le « pape du baroque » (lemonde.fr) a en effet pas mal bouleversé notre perception d'une énorme portion du répertoire, depuis Monteverdi jusqu'à Bruckner en passant par Bach, Mozart et Beethoven. La différence avec Boulez est pourtant de taille : si le compositeur français n'a jamais caché son envie de couper avec les traditions (quitte à y revenir pour en tirer profit), Harnoncourt (rejeton de l'aristocratie autrichienne) a toujours proclamé dans ses livres et ses interviews sa méfiance envers le monde moderne et ses dérives. S'il crée le Concentus Musicus, l'un des premiers ensembles stables jouant sur instruments d'époque le répertoire baroque et classique, c'est moins par désir de retrouver un son « authentique » (ce qu'il considère comme une chimère) que pour fuir le style de plus en plus uniformisé des orchestres modernes, lui qui pendant des années a joué comme violoncelliste au Symphonique de Vienne. Pas étonnant si, en dehors de son ensemble, il ne dirige régulièrement que trois orchestres de tradition post-romantique a priori à l'opposé de sa démarche (le Concertgebouw d'Amsterdam et les philharmoniques de Vienne et Berlin) mais les seuls à posséder encore pour lui un style original. Paradoxe encore pour ce supposé apôtre du retour aux sources, son mépris des musicologues, incapables, selon lui, de différencier l'œuvre d'un tâcheron de celle d'un génie car le génie est par essence ce qu'on ne peut pas mesurer. Dernier paradoxe : s'il a gagné la bataille contre l'uniformisation du son, cet individualiste a aussi contribué à créer un nouvel académisme ; on ne compte plus les épigones qui essayent de singer son style à la fois tranchant et chantant mais inimitable. La rage qu'il pouvait trouver dans un opéra de Mozart, le drame d'une passion de Bach, les accents rustiques d'une symphonie de Haydn ou de Schubert, ces instants de génie n'appartenaient qu'à lui.

Pablo Galonce

Photo © DR

Raz-de-marée médiatique à l’annonce de la disparition de Kurt Masur : « L’un des plus grands chefs du monde est décédé », titre l’Obs ; « Kurt Masur, chef d’orchestre et héros de la transition démocratique en RDA de 1989, est mort », surenchérit Le Monde. Le 20 heures de France 2, que les musiciens classiques n’émeuvent en général pas autant, lui consacre même sa séquence finale. Hommage à un excellent chef tous terrains, certes, mais souvenir, surtout, de l’acteur de la réunification allemande, accueillant d'égalà égal François Mitterrand à Leipzig, où il était directeur depuis 1970 de l'Orchestre du Gewandhaus. Souvenir aussi, pour un moins large public, de sa période new-yorkaise (1991-2002), qui avait achevé de faire de lui une star bankable, et de ses années parisiennes (2002–2008) à la tête d’un Orchestre National de France reprenant des couleurs après des années moroses. Une image bien différente de celle qu’il avait longtemps traînée de « chef des pays de l’Est », connu pour ses enregistrements « dans la tradition » : Beethoven, Mendelssohn, Brahms solides et un peu ternes bénéficiant du ton et du son de l’historique Gewandhaus, mais aussi – belles surprises – des Bach pré-baroqueux dans le style lipsien (une belle Saint Matthieu « de chambre » alla Gunter Ramin à la basilique de Saint-Denis), ou des Tchaikovski à l’allemande, sans l’épaisseur de ceux de Karajan. Hors estrade, Kurt Masur avait une voix douce qui contrastait avec son physique imposant et son autorité de Kapellmeister. Une dichotomie qui le définissait assez bien.

François Lafon

Photo © DR

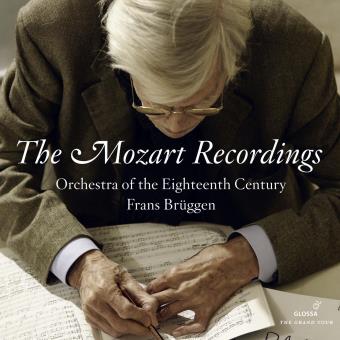

Glossa a eu l’excellente idée de rassembler en coffret l’ensemble des Mozart du chef néerlandais Frans Brüggen (1934-2014) à la tête de son légendaire Orchestre du XVIIIème Siècle. Juste retour des choses pour l’un des interprètes les plus attentionnés de ce répertoire (pour ne rien dire de « ses » Bach, Rameau et autres Beethoven, bien sûr !), qui plus est, capté live entre 1998 et 2010, excepté les œuvres pour cuivres, enregistrées en studio. Tout à la fois nerveux et aérien, a-t-on entendu ailleurs un Mozart qui respire avec autant de naturel ? Immergé dans la matière même de l’orchestre, l’auditeur saisit la texture souple et fine d’un son dégraissé – exempt de l’hystérie caricaturale de ces orchestres modernes dominés par « l’ère du turbo » (Brüggen) –, tout en demeurant éveillé à chaque instant par le kaléidoscope du coloris instrumental. Pure magie du final rugueux et orgiaque de la Symphonie n° 41 « Jupiter », legato rêveurs de l’Andante de la 40ème Symphonie et de l’Adagio du Concerto pour clarinette (Eric Hoeprich), dialogue enchanté de Zehetmair et Kilius dans la Symphonie Concertante KV 364, somptuosité et retenue dans une version planante du Requiem, ou sublimation de l’ardeur amoureuse par la voix (l’album « Arias pour Aloysia Weber » avec en soliste la soprano Cyndia Sieden, et les deux airs de La Clémence de Titus, avec la mezzo Joyce DiDonato) : l’interprétation si libre de Brüggen est un modèle de gymnastique, tant physique que spirituelle. Souffler, inspirer… Respirer avec Mozart !

Franck Mallet

1 coffret Glossa de 8 CD - The Mozart Recordings

Gala Mariinsky II – The Orchestra, Claudio Abbado and the musicians of the Orchestra Mozart : deux DVD, apparemment sans rapport, le premier immortalisant le concert d’ouverture de la deuxième salle du Mariinsky de Saint-Pétersbourg en 2013, le second rendant hommage au maestro disparu à travers les témoignages des membres du dernier orchestre qu’il a fondé. Le Gala Mariinsky est sans surprise : programme patchwork mettant en valeur Valery Gergiev et sa galaxie (la soprano Anna Netrebko, le pianiste Denis Matsuev, l’altiste Yuri Bashmet), quelques invités de marque (Placido Domingo, René Pape), l’orchestre maison et bien sûr le ballet (ex- du Kirov), présenté sous son aspect le plus classique, si ce n’est – bonne idée – un Sacre du printemps passant sans solution de continuité de la version Nijinski à celle, contemporaine, de Sasha Waltz. The Orchestra est plus énigmatique. Peu d’informations factuelles à propos de cette phalange basée à Bologne, truffée de grands solistes et de chefs de pupitres venus de quelques prestigieuses formations européennes (une spécialité d’Abbado, cf. l’Orchestre du Festival de Lucerne), tellement liée à la personnalité de son chef (et aux subsides y afférant) qu’elle a dû « suspendre » ses activités en 2014, quand celui-ci n’a plus été en état de la diriger. On assiste à des répétitions et à des extraits de concerts, les fidèles du maestro viennent exprimer à tour de rôle l’admiration qu’ils lui portent, e basta... Abbado lui-même apparaît peu et parle moins encore, le film tout entier jouant sur la présence-absence de cet artiste à la personnalité aussi discrète que rayonnante. Le contraire du tsar Gergiev et de son empire institutionnel. S’il est de saintes lois qui du ciel émanées, / Des empires mortels prolongent les années (…) : Dans ces vastes hauteurs où mon œil s’est porté, / Je n’ai rien découvert que doute et vanité. versifie Lamartine dans la XXème de ses Méditations poétiques.

François Lafon

Gala Mariinsky II, 1 DVD Athaus Musik 102213 – The Orchestra, Claudio Abbado and the musicians of the Orchestra Mozart, 1 DVD EuroArts 2060738

Auditions jusqu’au 15 décembre pour la session d’été 2015 (17 août – 13 septembre) de l’Orchestre Français des Jeunes, en résidence au Grand Théâtre de Provence. Comme chaque année, professeurs issus des grandes formations (National de France, National de Lyon, Orchestre de Paris, Philharmonique de Radio France, Philharmonique de Rotterdam, Philharmonique de Liège, Capitole de Toulouse, etc.) ; Beethoven, Brahms, Berlioz, Prokofiev au programme, Edith Canat de Chizy pour le XXIème siècle. Reconduction d’Hugues Gall, ex-patron de l’Opéra de Paris et figure tutélaire de la musique en France, au poste de Président. But ultime de l’entreprise depuis sa création en 1982 : éradiquer l’idée que la France ne forme que des virtuoses solitaires et que les Français n’ont pas l’esprit d’équipe. Une oeuvre de longue haleine en effet. Cette année, succédant à Dennis Russell Davies : David Zinman, carrière discrète mais grande réputation, directeur de la Tonhalle de Zürich jusqu’à cette année, un chef que bien des phalanges auraient rêvé d’avoir comme directeur musical, mais qui, à soixante-dix-huit ans, préfère savourer sa liberté. A l’heure où Daniele Gatti s’apprête à quitter le National pour le Concertgebouw d’Amsterdam et où Paavo Järvi annonce son départ de l’Orchestre de Paris, plus que jamais une impression de rendez-vous manqué, et de longue date.

François Lafon

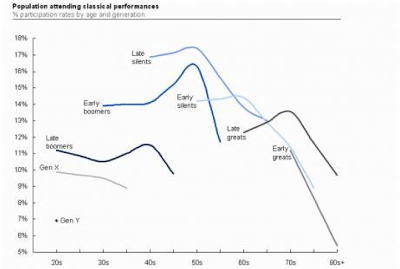

Le point sur la parité, ou la part des femmes dans les vingt orchestres les mieux rémunérés des Etats-Unis, selon une enquête relayée par le site de Radio France. Tous pupitres confondus : 37% de dames, à moduler selon les orchestres (53% à Saint-Louis, 30% à Boston). Bastions féminins : la harpe (95%), la flûte (68%), le violon (59%). Encore faut-il nuancer ce dernier pourcentage : dans les rangs des premiers violons, la présence féminine tombe à 18%. Ecart moins grand chez les bassonistes (28% de femmes, 26% de bassons solo) ou les hautboïstes (44% - 40%). Côté cuivres, que des messieurs ou presque : 97% des trompettistes et trombonistes, 95% des tubistes, mais seulement 72% des cornistes. Naturel ? On s’étonnera de voir une demoiselle souffler dans un tuba Wagner, alors qu’on trouvera normal que la même demoiselle ait assez de coffre pour chanter Brünnhilde. Disparité maximale sur le podium du chef : 9% de femmes pour la saison 2013-2014, sachant qu’un seul orchestre (Baltimore) en a une pour directeur musical (Marin Alsop). En France, l’enquête de la SACD « Où sont les femmes ? » est moins détaillée, mais relève qu’en 2013-2014, 17 femmes seulement ont dirigé (sur 574 concerts), alors que la classe de direction du Conservatoire Supérieur de Paris compte deux femmes sur six étudiants : où passent les femmes ? On remarque aussi que les maestras Laurence Equilbey ou Claire Gibault ont carrément créé leur propre orchestre (respectivement l’Insula Orchestra et le Paris Mozart Orchestra). Tant qu’une Manif Pour Tous appliquée à la musique ne décrète pas que la répartition des rôles - et pourquoi pas le talent ? – est naturelle et non sociale …

François Lafon

Migration de l’Orchestre de Paris à la Philharmonie : annonce du départ de Paavo Järvi. Ouverture du nouvel Auditorium de Radio France : nomination du directeur musical de l’Orchestre National Daniele Gatti au Concertgebouw d’Amsterdam, mais surtout grève du Philharmonique inquiet de perdre son directeur artistique Eric Montalbetti au profit d’un administrateur commun (toujours le spectre de la fusion des formations jumelles), et rattrapage in extremis de Mikko Franck, chef désigné du Philharmonique refroidi par la situation. Suspense prolongé, cependant, sur le programme et le nom du (des ?) chef(s) au pupitre lors de l’ouverture de l’Auditorium et du Studio 104 (14 novembre). Pendant ce temps, annonce dans l’indifférence générale du départ de Thomas Zehetmair et de l’arrivée, l’été prochain, de Douglas Boyd au poste de directeur musical de l’Orchestre de chambre de Paris. Rififi géographique aussi : alors que la Philharmonie est toujours dans le béton (ouverture le 14 janvier 2015 ?), la salle Pleyel ne pourra être attribuée à un nouvel acquéreur que lorsque le différend entre l’ancien propriétaire Hubert Martigny et son ex-épouse Anna Maria Tarditi sera réglé (décision du Tribunal de commerce immédiatement contestée par la Cité de la musique-Philharmonie). En province, disparition annoncée, puis réapparition de l’Orchestre de Dijon-Bourgogne rattrapé par le Conseil municipal, Opéra-Orchestre National de Montpellier Languedoc-Roussillon en cessation de paiement : la crise en direct, premiers rounds. Mais à propos, combien coûte le ballet parisien des salles, des chefs et des orchestres ?

François Lafon

Rentrée des chefs chez Deutsche Grammophon : Karajan, Fricsay et Kleiber font leur retour. 25 ans après sa mort, Karajan, lui, n’a vraiment quitté jamais le catalogue jaune, encore moins ses symphonies de Beethoven enregistrées au début des années 1960 avec le Philharmonique de Berlin et dont le coût de production a failli à l’époque faire couler son éditeur. Cette énième réédition essaye de retrouver l’esthétique de ce coffret qui a lancé la mode des intégrales, avec quelques textes (de Karajan) et photos (de Karajan) inédits pour justifier un nouvel avatar de ce best-seller. Les pro et anti Karajan ne se mettront jamais d’accord sur les qualités de cette interprétation tout à tour idolâtrée ou détestée : modèle absolu pour les premiers, preuve que le chef n’a jamais rien compris à Beethoven pour les seconds, difficile en tout cas de rester indifférent à un Philharmonique de Berlin rutilant de virtuosité. *

Pompeusement intitulé « enregistrements complets chez DG », le coffret Carlos Kleiber ne contient que trois CD, (plus, comme le Beethoven de Karajan, un Blu Ray audio avec les mêmes interprétations en qualité master : c’est la nouvelle mode chez DG), trois vrais chefs d’œuvre du disque, surtout les symphonies 5 et 7 de Beethoven et la 4 de Brahms avec un Philharmonique de Vienne superlatif, mais toujours disponibles aussi séparément. **

Moins luxueux que les précédents, plus riche en contenu, et surtout plus rare, est le coffret, consacré aux enregistrements pour orchestre (on attend les œuvres vocales et l’opéra) du chef hongrois Ferenc Fricsay. Certains de ces disques ont été régulièrement réédités, d’autres étaient introuvables, les réunir dans un seul coffret de 45 CD a donc tout son sens. Disparu prématurément à 50 ans (en 1964), Fricsay n’a jamais travaillé avec les conditions d’enregistrement dont Karajan et Kleiber ont joui. Cela s’entend, même si les prises de son sont tout à fait correctes pour la plupart, mais on ne résiste pas à l’énergie et l’imagination d’un chef surdoué : son Bartok diamantin est justement célèbre, mais il faut écouter ses symphonies de Beethoven (avec le Philharmonique de Berlin : une sorte d’anti-Karajan), ses symphonies et concertos pour piano de Mozart (avec Clara Haskil), une Symphonie « Du Nouveau Monde » de Dvorak inégalée de grandeur et élan, et même un étonnant disque consacré à la famille Strauss, pour mesurer tout son talent. Le bonus : une répétition de La Moldau de Smetana où l’on aperçoit tout l’humour et l’humanisme de Fricsay. ***

Pablo Galonce

* Beethoven 9 Symphonien. 5 CD + 1 Blu Ray Audio Deutsche Grammophon 479 3442

** Carlos Kleiber Complete Orchestral Recordings on Deutsche Grammophon. 3 CD + 1 Blu Ray Audio Deutsche Grammophon 479 2687

*** Ferenc Fricsay, Complete Recordings on Deutsche Grammophon, vol. 1 Orchestral Works. 45 CD Deutsche Grammophon 479 2691

On connait le Sistema vénézuélien (l’éducation par la musique des enfants déshérités). Voici à Cateura (Paraguay) le Landfill Orchestra (landfill = décharge), dont les jeunes participants trouvent dans les déchèteries matière à bricoler leurs instruments. « Mais dites donc ces bidons ? Ils ont bien été nettoyés ? Y'a pas risque de toxicité ? Chez nous ce serait inconcevable, dangereux et inconscient de laisser faire de telles choses à nos enfants ! », remarque une internaute. Si impossible n’est pas français (dixit Napoléon), inconcevable n’est pas paraguayen, apparemment.

François Lafon

Lorin Maazel à Daniel Barenboim : « Tu vas diriger Le Sacre du printemps à *** ? Fais attention : à la page ***, il y a une erreur de mesure ». Daniel Barenboim : « Quand l’as-tu dirigé là-bas pour la dernière fois ? ». Lorin Maazel : « Il y a une quinzaine d’années ». Une anecdote non vérifiée, mais qui donne une idée de la réputation, dans les milieux musicaux, du chef dont on apprend aujourd’hui la disparition. On disait aussi qu’il était capable, en deux répétitions, de faire sonner n’importe quel orchestre comme le Philharmonique de Vienne. Vu de la salle, Maazel fascinait et agaçait en même temps : gestique étudiée, partitions survolées, répertoire pléthorique, omniprésence sur les podiums les plus en vue. Le grand public se souvient de ses concerts du nouvel an à Vienne, ou de son excursion à Pyongyang en 2008 avec le New York Philharmonic. En France, il avait dirigé en coup de vent (mais pendant quatorze ans, de 1977 à 1991) l’Orchestre National et tenu la baguette (mieux qu’on ne l’avait affirmé à l’époque) de Don Giovanni, le film de Joseph Losey. Entre ses aînés Karajan ou Bernstein, cet Américain né à Neuilly-sur-Seine a eu du mal à trouver sa place, et pourtant il a joué dans la même cour. Il a aussi composé un opéra d’après le roman 1984 de George Orwell, créé à Londres en 2005 : la lutte d’un homme seul contre tous les Big Brothers. Une façon de s’exposer, comme il se gardait si bien - sauf exceptions notables et toujours inattendues – de le faire sur un podium.

François Lafon

L’avenir du disque passera par la dématérialisation, dit-on. Fini le CD, maintenant que nous sommes constamment connectés, commence l’ère du téléchargement et du streaming. Le Philharmonique de Berlin, qui dispose depuis quelques années de sa propre plateforme de concerts sur Internet (le Digital Concert Hall) avait déjà fait un premier pas vers la disparition progressive des supports physiques. Mais l’orchestre le plus enregistré au monde ne semble pas vouloir devenir un avatar comme un autre dans les nuages numériques. En créant son propre label discographique, l’orchestre de Simon Rattle suit la trace du London Symphony ou du Concertgebouw d’Amsterdam qui mettent déjà sur galette leurs concerts enregistrés sur le vif. Le pari berlinois est pourtant plus audacieux : à orchestre de luxe, objet de luxe. Pour ouvrir le catalogue, une intégrale des symphonies de Schumann (voir ici ce qu'en pense François Lafon) sur deux CD, plus un Blu-ray qui donne la possibilité de regarder les concerts à la Philharmonie de Berlin ou de simplement les écouter avec une qualité assez phénoménale. Ce n’est pas tout, puisqu’on peut aussi télécharger les concerts (en plusieurs formats et qualités également), et se faire plaisir avec un pass valable pendant 48 heures sur le Digital Concert Hall. Le plus déroutant est sans doute l’écrin qui contient ces galettes : ne songez pas à ranger dans votre discothèque ce coffret au format italien, orné avec une vase créé expressément pour cette édition dans une manufacture berlinoise dont on cherche le rapport avec les symphonies de Schumann. Pour l’avoir chez vous, il faudra passer par la boutique en ligne de l’orchestre et payer 49,90 €, sans compter les frais d’envoi postal. Orchestre de luxe…

Gérard Pangon

C’est la saison des saisons : les opéras et orchestres publient en ce moment les plaquettes 2014-15. A quoi sert un tel objet ? En principe, à montrer le calendrier de concerts, date par date, et à annoncer les abonnements et les tarifs des places. Fonctionnel, neutre, prévisible, même si ces dernières années la tendance est à la surenchère graphique. Pas pour l’Orchestre symphonique de la Radio de Bavière : le calendrier des concerts y est, certes, mais présenté sans la moindre mise en page, du texte noir sur blanc. Pur minimalisme graphique, même pas de photos des chefs invités. Mais ce n’est pas tout. L’intérêt principal de ces 124 pages se trouve surtout dans les infographies avec une quantité impressionnante d’informations sur l’orchestre et son directeur musical, Mariss Jansons. La première (qui sert aussi de couverture) montre le rythme cardiaque des musiciens et du chef (Daniel Harding) pendant un concert. On ne sera pas étonné de savoir que celui dont le rythme monte plus haut c’est le chef, mais les autres infographies sont plus surprenantes : Comment transporte-t-on 135 personnes et tout le matériel nécessaire pour une tournée ? Comment se déroule une semaine de la vie de l’orchestre de la première répétition jusqu’au concert ? D’où viennent les musiciens ? Quel est le répertoire de Mariss Jansons (surprise : Haydn arrive en cinquième position) ? Avec ces infographies, créées par la société berlinoise Golden Section Graphics, l’orchestre fait mieux que se présenter : il devient un objet de curiosité et montre tout ce qu’il faut faire avant de jouer une seule note de musique. Pas mal pour se légitimer en ce temps où, même en Allemagne, l’avenir des orchestres est menacé.

Pablo Galonce

Escale à la salle Pleyel du Tokyo Philharmonic en tournée à l’occasion du son centenaire (un peu plus : il a été créé en 1911). Deux musiques de ballets : Bugaku de Toshiro Mayzumi et Le Sacre du printemps de Stravinsky, séparés, - comme pour laisser une (faible) chance au premier -, par le Concerto pour violon de Tchaikovski. Au pupitre, le très professionnel Eiji Oue, en soliste la violoniste Kyoko Takezawa, vedette RCA des années 1990. Moins à son affaire que dans son brillant enregistrement du 2ème Concerto de Bartok, celle-ci détaille un Tchaikovski sentimental à l’excès, encouragée par les tempos lents du chef. Impression par ailleurs d’entendre un orchestre américain, machine à jouer conjuguant technique et discipline pour produire un maximum d’effet(s). Démonstration plus spectaculaire encore dans Le Sacre du printemps, mais même impression d’ « à côté ». En bis, déchaînement général : salle debout, chef possédé, orchestre survolté. La violence de Stravinsky et la démesure tchaikovskienne enfin là, mais dans la Rhapsodie de Yozo Toyama, morceau très connu, et pas seulement du public japonais. « Les mots (ou les notes) ne sont que les sous-titres d’un état intérieur », disait la grande comédienne et pédagogue Tania Balachova.

François Lafon

Salle Pleyel, Paris, 16 mars Photo © DR

P.G. : Claudio Abbado est mort.

P.G. : Claudio Abbado est mort.

F.L. : Qu’est-ce qu’on peut faire d’original ?

A.L. : En quoi l’était-il ?

Bonne question (la dernière) : Claudio Abbado n’a jamais essayé de l’être, original. Jeune chef, ce Milanais formé à Vienne avait tous les dons, mais qu’en dire ? Plus tard, à la Scala, il a contribué au relooking généralisé de l’art lyrique, sans se poser en innovateur. A Berlin, où il a succédé à Karajan, il a cultivé une perfection que certains trouvaient froide, sans chercher à jouer les réformateurs. L’âge venant, malade, il a donné avec l’Orchestre du Festival de Lucerne des interprétations magiques de Mahler et de Bruckner, sans se prendre pour un magicien. Il aimait créer des orchestres (Jeunes de la Communauté européenne, Gustav Mahler, Mozart), sans démiurgie affichée. Il a même tâté du style baroque, sans prendre partie pour aucune chapelle. Claudio Abbado parlait peu, remplaçait les explications par des sourires. Il fuyait les interviews : difficile de le retrouver dans Milan, Vienne ou Berlin, s’il avait décidé - lui si affable – de poser un lapin à un journaliste. Il n’affichait pas non plus ses idées politiques (PC italien), tout en restant fidèle à ses camarades Luigi Nono ou Maurizio Pollini. Sa discographie, abondante, n’est pas moins déroutante : essentiel dans Verdi, vif-argent dans Bartok, il était inspiré par Brahms davantage que par Beethoven, par Rossini plus que par Mozart. Son seul livre : un ouvrage pour enfants intitulé Je serai chef d’orchestre. Regardez-le diriger (nombreuses vidéos de toutes les époques) : l’élégance même, avec quelque chose d’indéfinissable, comme un secret bien gardé.

François Lafon

Photo © DR

Sur BBC News, Esa-Pekka Salonen donne 10 conseils à qui veut devenir chef d’orchestre :

1 – Aimer la musique (plus que soi-même)

2 – Assister aux répétitions (… des autres. C’est là qu’on apprend)

3 – Apprendre à bien jouer d’un instrument (piano ou cornemuse, mais savoir ce que signifie jouer bien)

4 – Accepter de n’être qu’un serviteur (quand je dirige Beethoven, je ne suis pas Beethoven)

5 – Jeter sa peau de lion et ne pas effrayer les gens (le chef dompteur/policier/instituteur/prêtre est d’un autre temps)

6 – Rester en forme (sinon, garder les bras levés pendant deux heures peut conduire à l’évanouissement)

7 – Avoir une bonne baguette (elle devient une partie de soi)

8 – Faire de petites excursions en dehors de sa zone de confort (trouver l’équilibre entre sécurité et danger)

9 – Tweeter (penser que la musique doit rester dans sa bulle est une idée arrogante et stupide)

10 – Etre un garçon ou une fille (il n’y a aucune raison pour qu’une femme ne dirige pas aussi bien, sinon mieux qu’un homme)

Dans la même série, on trouve 10 conseils à qui veut écrire des romans (par P.D. James), à qui veut réussir un scénario de blockbuster ou à qui veut devenir designer. Partout, enfoncement de portes ouvertes et remarques judicieuses. A « être un garçon ou une fille » (réponse utile mais attendue à quelques récentes prises de position sexistes – voir ici), on peut préférer, de la part de Salonen, le conseil - pas assez suivi par les artistes en général - d’assister aux répétitions des autres.

François Lafon

Débuts en fanfare du chef russe Vasily Petrenko (37 ans) à la tête de l’Orchestre Symphonique d’Oslo, où il succède au Finlandais Jukka-Pekka Saraste : « Un orchestre réagit moins bien quand il est dirigé par une femme, » a-t-il déclaré au quotidien Aftenposten, ajoutant : « Quand une femme doit s’occuper de sa famille, il lui est difficile de répondre aux exigences du métier ». Et pour faire bonne mesure : « Si les cinq chefs qui viennent d’être nommés à la tête des phalanges norvégiennes sont des hommes, c’est parce les musiciens réagissent mieux aux sollicitations d’un homme. Avec une jolie fille au pupitre, ils risqueraient de penser à autre chose qu’à la musique ». Scandale, réactions, droits de réponse : « Dans un contexte scandinave, ces points de vue sont très spéciaux, » résume sobrement Halldis Ronning, Finlandaise et chef d’orchestre. Interviewé lui aussi dans Aftenposten, le Péruvien Miguel Harth Bedoya (45 ans), nouveau directeur de l’Orchestre de la Radio Norvégienne, tente de calmer le jeu : « Posez la question aux femmes elles-mêmes. Pourquoi y a-t-il si peu de femmes chefs d’état ou premiers ministres ? Je n’ai jamais joué sous la direction d’une femme, mais j’ai l’impression que si un chef est bon, les musiciens le respecteront, de quelque sexe qu’il soit. » Défense de Petrenko : « Je faisais référence à l’opinion des musiciens russes. Là-bas, la domination masculine dans les orchestres est une vieille tradition, même si une chef comme Veronika Dudarova est très respectée. » Et de jeter sur le feu une cuillérée d’huile supplémentaire : « J’ai beaucoup à apprendre sur la société norvégienne. En Angleterre, les gens n’auraient pas réagi de la même manière. En Russie, ils n’auraient pas réagi du tout. » Dans l’hebdomadaire britannique The Economist du 5 septembre, grand papier sur les femmes chefs, à propos du choix de l’Américaine Marin Alsop pour diriger la prestigieuse Dernière soirée des Proms. « Dans ce domaine, la situation s’est beaucoup améliorée depuis cinq ans, » se réjouit l’agent Jasper Parrott, dont l’écurie compte quarante-six chefs, parmi lesquels cinq femmes. Cinq femmes aussi chez IMG Artists, qui représente Vasily Petrenko, mais au milieu de quatre-vingt-huit hommes.

François Lafon

Modernité (du siècle dernier) en trois volets à Pleyel par Simon Rattle et le Philharmonique de Berlin : juste avant la révolution atonale (Schönberg : La Nuit transfigurée), juste après (Berg : Trois fragments de Wozzeck), voie de traverse (Stravinsky : Le Sacre du printemps). Peut-être plus l’orchestre de Karajan, mais toujours une sorte de perfection. Pendant La Nuit transfigurée, un jeune homme, au dernier rang derrière l’orchestre (c'est-à-dire face à la salle), est pris d’une crise d’angoisse. Toxique en effet, sous ses dehors raffinés, cette musique que Rattle dirige comme un opéra sans paroles (aveu d’infidélité, rédemption par l’amour, d’après un poème de Richard Dehmel), où Brahms et Wagner (ennemis jurés) se retrouvent avant de céder la place à un autre monde. Le chef romantise aussi, sans pourtant en émousser l’électricité, le best of de Wozzeck destiné - un an avant sa création - à promouvoir l’opéra, trouvant en Barbara Hannigan une soliste à l’expressivité aiguë mais à la voix légère. Le Sacre du printemps (voir ici) - énième exécution en cette année anniversaire – souffre davantage de cet arrondi généralisé : à trop s’attarder sur les passages méditatifs, Rattle compromet la fête sauvage. Pour être d’une efficacité à toute épreuve, cette musique « écrite gros » (Pierre Boulez) serait-elle la plus fragile des trois ?

François Lafon

Salle Pleyel, Paris, 1er septembre. En différé sur France Musique le 1er octobre à 20h Photo © DR

Depuis août 2012, Valery Gergiev est monté 261 fois au pupitre de quatorze orchestres différents : 202 concerts et représentations lyriques avec le Théâtre Mariinski de Saint-Pétersbourg (dont il est le directeur depuis 1988), 32 avec le London Symphony (dont il est le chef principal), les 27 autres avec le Philharmonique de Rotterdam, l’Orchestre de la Radio suédoise, le World Orchestra for Peace, le Filarmonico della Scala di Milano et le Philharmonique de Munich (dont il deviendra le directeur en 2015). 129 (c'est-à-dire la moitié) de ces apparitions ont eu lieu en Russie, parmi lesquelles 85 à Saint-Pétersbourg. A noter qu’aucune formation française ne figure dans la liste. Le 1er mai dernier, Valery Gergiev a reçu des mains de son ami Vladimir Poutine la médaille de Héros du Travail de la Fédération de Russie, distinction créée en 1927 pour récompenser les meilleurs ouvriers et supprimée en 1991 lors de la chute de l’URSS pour réapparaître en mars 2013. A ce titre, son buste en bronze sera érigé à Moscou, sa ville natale. Lorsqu’on cherche Valery Gergiev sur le site du Grand Livre Guinness des Records, le verdict tombe : no result. L’Occident récompense mal les ouvriers méritants.

François Lafon

Quel rapport entre Benoit XVI et Simon Rattle ? Ils ont annoncé leur démission presque en même temps. Celle du second a fait moins de bruit que celle du premier, et pourtant le journaliste du Frankfurter Allgemeiner qui a interview le maestro à cette occasion insiste sur le fait qu’hormis Claudio Abbado, les directeurs du Philharmonique de Berlin sont morts à la tâche, à commencer par Leo Borchard, successeur de Furtwängler et prédécesseur de Karajan (Sergiu Celibidache n’étant considéré que comme un intérimaire), disparu trois mois après sa nomination, tel un Jean-Paul 1er de la baguette. « Aujourd’hui, le directeur musical d’un orchestre reste en poste cinq ans, explique Sir Simon. Les temps ont changé, dans le monde de la musique, les horloges ne sont plus réglées de la même manière. J'ai été marié dix-huit ans avec le City of Birmingham Orchestra, et tout le monde a crié: « Assez! C'est une éternité! ». Lorsque je quitterai Berlin, en 2018 si tout va bien, j’aurai passé seize ans avec l'Orchestre. » « Quand je viens à la Philharmonie, Karajan est toujours là », réplique (perfidement ?) l’interviewer. « C’est vrai, il vient me chercher pour déjeuner », répond Rattle (humour à l’anglaise), ajoutant « Nous sommes là pour assumer une certaine responsabilité pendant un certain laps de temps. C’est un principe fondamental de la démocratie ». Une notion que les papes actuels semblent intégrer moins difficilement que ne l’aurait fait Karajan en son temps.

François Lafon

Floraison d’articles dans la presse internationale à l’annonce de la mort de Wolfgang Sawallisch. Enumération de ses titres de gloire, de ses postes prestigieux, de ses enregistrements de référence. Et puis quoi ? Et puis rien. Rien sur sa personnalité ni sur son art de chef et de pianiste accompagnateur, sinon en creux : il a travaillé avec les plus grands, dans les plus grandes maisons, il a collectionné prix et distinctions, il est donc lui-même un grand. Les éloges décernés dans les discographies sont en creux eux aussi : ses Wagner de Bayreuth (Philips) sont plus véloces, donc plus modernes que ceux des dinosaures des générations précédentes, ses Symphonies de Schumann (EMI) remarquables par leur objectivité, sa Flûte enchantée (idem) admirable pour son équilibre classique. Dans les années 1990, il avait dirigé un cycle Beethoven avec l’Orchestre de Paris : du style, du métier, rien à dire là-dessus. L’aura des Kapellmeister en fin de carrière (Günter Wand, Herbert Blomstedt) lui aura aussi échappé. Wolfgang Sawallisch était le chef mystère. La seule chose dont on était sûr, quand il levait la baguette, c’est qu’il y avait un pilote dans l’avion, et que celui-ci arriverait à bon port, sans turbulences ni trous d’air. C’est aussi tout ce qu’on peut lui reprocher.

François Lafon

Concert test, le 7 novembre, du Philharmonique de Bruxelles : plus de partitions papier sur les pupitres, mais des tablettes numériques Samsung, programmées par NeoScores, une jeune société belge développant des logiciels destinés aux musiciens. Au programme : Ravel (Boléro) et Wagner (pages orchestrales), sous la baguette de Michel Tabachnik. "La musique classique doit s'adapter à son époque, explique Gunther Broucke, administrateur de l’orchestre. Depuis des siècles, le fonctionnement d'un orchestre a très peu évolué : les musiciens utilisent des partitions manuscrites puis imprimées, ce qui rend long et complexe la préparation des concerts". Avantages du procédé : légèreté du support (chaque tablette pèse six cents grammes), interface aux options multiples (système sécurisé de tournage des pages, possibilité de lire une partie instrumentale ou l’intégralité de la partition), économie de stockage et de papier (vingt-cinq mille euros par an), interactivité (crayon intelligent permettant d’annoter les partitions, le tout étant immédiatement transmis à l’ensemble des musiciens). Toujours à la pointe du progrès, le Brussels Philharmonic (nom officiel de la formation) propose déjà gratuitement des sonneries classiques à l’usage des téléphones mobiles. A quand le tout numérique pour le très traditionnel Philharmonique de Vienne ?

François Lafon

D’un côté, les chefs juniors – Gustavo Dudamel, Lionel Bringuier, Omer Meir Wellber -, de l’autre les ancêtres : Anton Coppola, oncle de Francis Ford Coppola et grand-oncle de Nicolas Cage, vient de faire ses adieux à quatre vingt-quinze ans en dirigeant Aida à l’Opéra de Tampa (Floride). Sur son blog Slipped disc, Norman Lebrecht a lancé une recherche des plus vieux maestros en activité. Premier de la liste : Franz-Paul Decker, quatre-vingt neuf ans (la photo à gauche ne date pas d'hier), qui a reçu les conseils de Richard Strauss, dont il devait diriger fin avril la Symphonie alpestre à Montréal (mais il a dû annuler). Pas loin derrière : Stanislaw Skrowaczewski, de quatre mois le cadet de Decker, programmé cette semaine à la tête de l’Orchestre du Minnesota. Découverte d’un internaute : Howard Cable, né en 1920, chef, arrangeur, compositeur et producteur de radio, spécialisé dans la musique légère, et toujours en activité. Des seconds couteaux, à part Skrowaczewski. Depuis que Paul Paray (à quatre-vingt-douze ans) et Kurt Sanderling (à quatre-vingt-dix) ont déposé la baguette, le métier rajeunit. On comptait sur Pierre Boulez (né en 1925), mais sa santé l'oblige à annuler la plupart de ses concerts.

D’un côté, les chefs juniors – Gustavo Dudamel, Lionel Bringuier, Omer Meir Wellber -, de l’autre les ancêtres : Anton Coppola, oncle de Francis Ford Coppola et grand-oncle de Nicolas Cage, vient de faire ses adieux à quatre vingt-quinze ans en dirigeant Aida à l’Opéra de Tampa (Floride). Sur son blog Slipped disc, Norman Lebrecht a lancé une recherche des plus vieux maestros en activité. Premier de la liste : Franz-Paul Decker, quatre-vingt neuf ans (la photo à gauche ne date pas d'hier), qui a reçu les conseils de Richard Strauss, dont il devait diriger fin avril la Symphonie alpestre à Montréal (mais il a dû annuler). Pas loin derrière : Stanislaw Skrowaczewski, de quatre mois le cadet de Decker, programmé cette semaine à la tête de l’Orchestre du Minnesota. Découverte d’un internaute : Howard Cable, né en 1920, chef, arrangeur, compositeur et producteur de radio, spécialisé dans la musique légère, et toujours en activité. Des seconds couteaux, à part Skrowaczewski. Depuis que Paul Paray (à quatre-vingt-douze ans) et Kurt Sanderling (à quatre-vingt-dix) ont déposé la baguette, le métier rajeunit. On comptait sur Pierre Boulez (né en 1925), mais sa santé l'oblige à annuler la plupart de ses concerts.

François Lafon

Connaissez-vous Joseph R. Olefirowicz, le chef aux 150 000 fans sur Youtube - six fois plus, selon le journaliste-blogger Norman Lebrecht, que Claudio Abbado ? Son interprétation, au Volksoper de Vienne, du Candide de Leonard Bernstein a disparu quelques semaines de la Toile, suite à des problèmes de droits. La revoilà. Au choix : le concert vu de la salle, ou vu de l’orchestre. Commencez par la seconde option. Plus fun que Bernstein lui-même, plus truculent que le regretté John McGlinn, roi du musical dans les années 1980, cet Américain de poids spécialisé dans la musique légère achèvera de vous persuader qu’un chef d’orchestre, cela sert à quelque chose. Le tube « What’s the use ? », avec son tempo unique, est moins difficile à diriger que les Murmures de la forêt de Siegfried, diront les connaisseurs. Mais il est tellement plus dansant…

François Lafon

Jeudi 8 mars à l’Orchestra Hall de Chicago, Riccardo Muti dirige la 2ème Symphonie de Brahms. Alors que se termine en douceur l’élégiaque deuxième mouvement (Adagio non troppo), un son incongru trouble l’atmosphère, comme un poing écrasant un nez. Deuxième coup, pluie de coups : dans une loge – les places les plus chères – un homme jeune en tabasse un autre, beaucoup plus âgé. « Nous avons entendu un bruit sourd, assez fort, déclarera le directeur d’une radio musicale. Pas au point, cependant, de déclencher un mouvement de panique ». Selon le Chicago Sun Times, l’agresseur et l’agressé sont des patrons (traduire « membres bienfaiteurs ») du Chicago Symphony. Muti, habitué en Italie à des salles d’opéra autrement turbulentes, marque une légère pause entre le deuxième et le troisième mouvement, se contentant de lancer par-dessus son épaule gauche un regard qualifié de meurtrier par un abonné. Comme l’explique, sur le site scienceshumaines.com, le sociologue Antoine Hennion dans un article intitulé La Musique, entre le geste et la chose : « Le goût musical est un corps à corps sensible, en situation, avec des objets ambigus ».

François Lafon

Photo © Chicago Symphony Orchestra

Sur France 5 vendredi 2 mars, nouveau numéro d’Empreintes, consacré à William Christie. La collection a fait ses preuves : cent-vingt « 52 minutes » en quatre ans, autant de portraits de personnalités qui font l’époque. On y trouve Bernard Arnault et Mona Ozouf, Robert Hossein et Hubert Reeves, Josiane Balasko et Julia Kristeva, Karl Lagerfeld et Jean Lacouture. Les variétés n’en sont pas absentes : Françoise Hardy, Jacques Dutronc, Juliette Gréco, Véronique Samson, Eddy Mitchell. Christie est le troisième musicien classique de la série après Roberto Alagna et Pierre Boulez, et le premier baroque. L’époque, apparemment, ne se fait que parcimonieusement en musique. A voir cette promenade dans la vie du plus "Grand Siècle" des Américains, du Buffalo de son enfance à New York l’accueillant comme un expatrié de luxe, il y a de quoi se passionner pour la musique qu’il défend et le monde auquel il tient. Ecouter « Bill » évoquer le rude caractère de son maître Ralph Kirpatrick sur fond de gratte-ciel ou raconter dans le jardin à la française de son château de Thiré comment il a échappé à la conscription au Vietnam définissent assez précisément le mélange de simplicité et de grandes manières qui le caractérisent.

François Lafon

William Christie, le geste baroque. Un film écrit par Priscilla Pizzato, réalisé par Priscilla Pizzato et Adrien Soland – France 5, vendredi 2 mars à 21h30 et dimanche 4 mars à 7h55

Un corniste, un percussionniste nouvelle génération, un flûtiste photogénique (pour faire de la concurrence à Emmanuel Pahud, son homologue au Philharmonique de Berlin ?) : le Philharmonique de Vienne rajeunit ses cadres. « Mais où sont les femmes ? » se sont demandé, devant leur télévision, les accros du Concert du nouvel an à Vienne, cette fois dirigé par le souriant Mariss Jansons ? Question récurrente : les phalanges internationales se féminisent, mais pas celle-là. Sur les six en poste, deux étaient de service. « Cachées derrière les fleurs », remarque l’animateur du blog viennois Von Heute auf Morgen, lequel évoque un rapport accablant du compositeur William Osborne – grand défenseur de la cause des musiciennes d’orchestre –, ainsi qu’un rapport du Conseil National de la république d’Autriche consécutif à une enquête diligentée par les Verts, pointant, entre autres, les notions ambiguës d’« égalité hommes-femmes » dans les orchestres et d’« égalité des chances » en vue d’y être admis. Comme le remarquait Benoît Duteurtre, présentateur du concert sur France 2 : « Dans un monde en pleine mutation, le Concert du Nouvel an ne bouge pas d’un iota. »

François Lafon

Concert de Noël par l’Ensemble Orchestral de Paris au Théâtre des Champs-Elysées. Pas de presse, VIP discrets (l’EOP revient de loin, en termes d’image), mais salle bondée. Affiche et programme grand public, 100% français : les sœurs Labèque dans le Concerto pour deux pianos de Poulenc, Grand Corps Malade en récitant du Carnaval des animaux de Saint-Saëns, Louis Langrée au pupitre, dirigeant aussi Ma Mère l’Oye de Ravel et des extraits de L’Arlésienne de Bizet. Des œuvres qui ont fait leurs preuves, des professionnels qui assurent. Rien à ranger dans le Cabinet de curiosités, si ce n'est la présence du roi des slameurs sur la scène de l'avenue Montaigne. Ou plutôt si : c’était un de ces concerts qu’on n’oubliera pas, parce que le courant n’a cessé de passer, et que, sans lampions ni mirlitons, il avait un air de fête. Qualité artistique, qualité humaine : simple comme un slam.

François Lafon

Son d’ensemble, écoute mutuelle, précision des attaques, dynamique, décalages. L’orchestre entendu de la salle : un instrument collectif, un virtuose à cent têtes. A la place du chef : un puzzle qu’il faut assembler, des temps de réverbération variables, des masses sonores à réconcilier. Depuis le pupitre du trombone solo, cela donne ceci (voir vidéo). L’œuvre jouée est le 2ème Concerto pour piano de Rachmaninoff. Vous rêvez toujours de faire partie d’un orchestre ?

François Lafon

Flûte et percussions au milieu de la foule, puis les cuivres côté voies, les cordes côté guichets : comme venu de nulle part, un orchestre entier apparaît sous la verrière du hall Transilien de la gare du Nord. Au programme : L’Arlésienne de Bizet. Quatre minutes de musique, et l’orchestre disparaît. Les caméras filment, les photographes photographient. C’est le flashmob annonçant la quatrième édition de l’opération Orchestres en fête, du 18 au 27 novembre. Le procédé est à la mode : le flashmob « Mélodie du bonheur », avec danseurs envahissant la gare d’Anvers, en 2009, a fait un tabac sur Internet. Celui-ci, en pleine heure d’affluence (17h45 et 18h15), est plus discret : le hall Transilien n’est pas l’endroit le plus fréquenté de la gare, et peu de voyageurs s’attardent. L’effet est fort, quand même. Un orchestre dans une gare - surtout celle-là, qui n’est pas le lieu le plus glamour de la capitale – c’est un peu une cuillérée de caviar sur un Big Mac. « Ils sont bien jeunes », remarque une dame. « Et en jeans, comme n’importe qui », ajoute sa collègue. Ils font partie des trente-et-un orchestres français impliqués dans l’aventure, justement destinée à faire entrer ce divertissement de riches dans la vraie vie. Au fond du hall, une pub géante : « Devenez vous-mêmes.com. Engagez-vous dans l’Armée de terre ». Après le rêve, la dure réalité.

François Lafon

www.orchestresenfete.com

« En répétition, il n’entend pas si l’orchestre est accordé ou non. Il ne fait pas non plus la différence entre un hautbois et un cor anglais. » Licenciements, démissions, impression de protest T-shirts : c’est la guerre entre les musiciens du KBS (Korean Broadcasting System) Symphony Orchestra de Séoul et leur chef Shinik Hahm. Le maestro Hahm, fils de pasteur, né en Corée en 1958 et parti pour les Etats-Unis à vingt-cinq ans avec 400 dollars en poche, affiche un beau parcours. « L’orchestre, dirigé par Shinik Hahm, a offert à la violoniste Sarah Chang un accompagnement sympathique et chaleureux », pouvait-on lire en octobre 2010 dans le New York Times à propos d’un concert à Carnegie Hall. Manif, un an plus tard, des membres dudit orchestre : « Nous ne sommes pas un cirque. Chef incompétent, démission ! ». Côté salle et côté scène, la perspective n’est pas toujours la même, et cela ne touche pas que les chefs de deuxième rayon. Dans les années 1970, à l’Opéra de Paris, musiciens et chanteurs admiraient Claudio Abbado, mais plébiscitaient l’honnête maestro Nello Santi. Plus récemment, le nom de Carlos Kleiber n’inspirait au Konzertmeister du Philharmonique de Vienne qu’un morne « Ah oui, lui aussi est venu nous diriger ».

François Lafon

On en parle dans le Landernau du disque : Deutsche Grammophon vient de “signer” l’Orchestre Philharmonique de Séoul. Les raisons sont claires : la Corée du Sud est leader mondial du marché classique (17% des ventes), et Myung-Whun Chung, directeur de l’Orchestre, est artiste DG depuis 1990. Dix enregistrements sont programmés, parmi lesquels un album Debussy-Ravel, les 1ère, 2ème et 9ème Symphonies de Mahler, la « Pathétique » de Tchaikovski, les Tableaux d’une exposition de Moussorgski et le Requiem de Mozart. Un programme bateau, le répertoire habituel de Chung. Certes, mais avec cet orchestre, il en vendra davantage qu’avec ses phalanges européennes, le Philharmonique de Radio France et l’Académie Sainte Cécile de Rome. Costa Pilavachi, patron du classique chez Universal, est clair sur la question : « Séoul possède dix-huit orchestres, et les ventes de disques (tous genres confondus) ont grimpé dans cette région de 12% l’année dernière. La Corée, avec la Chine, Singapour, la Malaisie, les Philippines et la Thaïlande, tient entre ses mains l’avenir de la musique classique. » Réactions sur le site du magazine anglais Gramophone : « Les dirigeants d’Universal ont chassé le Symphonique de Londres et le Concertgebouw d’Amsterdam, les obligeant à créer leurs propres labels, et maintenant, ils signent l’Orchestre de Séoul. Pensent-ils vraiment que nous allons acheter leur Debussy-Ravel ? » « DG, si vous prétendez être encore un label classique, prouvez-le ! Enregistrez le Philharmonique de Berlin avec Barenboim, Abbado, Boulez, Haitink. Arrêtez le semi-pop paré d’étiquettes des années 1980. » Comme quoi, en musique, l’actuel déplacement de l’axe terrestre n’est pas moins douloureux qu’ailleurs.

François Lafon

Cela commence avec les Derviches tourneurs, cela continue avec un portrait de Fauré, suivi d’un portrait de Schumann, d’un concert de Michael Gielen avec l’Orchestre de Baden-Baden dans un programme Mahler-Schoenberg, de deux Nuits du violon (de Bach à Ton Tha Tiet), d’Events/Existing avec quatuors, clowns, vidéo et arts plastiques, et même d’un voyage surprise dans des lieux et avec des artistes chaque année plus surprenants. Le tout en quatre week-ends suivis par un public rien moins que bourgeois, et à des tarifs plus qu’abordables. Les artistes : le violoniste Tedi Papavrami, le pianiste Philippe Bianconi, l’Ensemble Doulce Mémoire ou l’organiste Olivier Vernet. De quoi s’agit-il ? D’un nouveau concept signé René Martin ? D’une version française du Festival de la Ruhr ? Où cela se passe-t-il ? Dans un ancien bassin minier ? Au pied des volcans du Massif central ? Pas du tout. Cela se passe à Monte-Carlo, et c’est la nouvelle édition du Printemps des Arts, dirigé pour la dixième année consécutive par le compositeur Marc Monnet. En toute élégance, celui-ci ne met pas ses propres œuvres en avant (si ce n’est, cette année, avec les Ballets de Monte-Carlo), mais n’hésite pas à aller aussi loin qu’il est possible dans la prospective. « Mon interlocutrice principale est la princesse de Hanovre, précise-t-il, qui ne m’a jamais censuré, et m’incite plutôt à aller plus loin ». La classe, en somme.

François Lafon

Printemps des Arts de Monte Carlo, 4 week-ends du 18 mars au 10 avril. www.printempsdesarts.com

- Quelle musique avez-vous écoutée dans votre Porsche ?

- Madonna.

- Son dernier album, Sticky and Sweet ?

- Oui. Je trouve cette femme fascinante, et pas seulement comme musicienne. Elle invente sans cesse, lance des modes, définit des tendances. J’ai très envie de la revoir, et de parler longuement avec elle.

- Elle n’est donc pas seulement un personnage culte, mais aussi une figure culturelle ?

- C’est clair.

- Vous écoutez de la techno et de la house music ?

- Oui.

- Vous connaissez la transe ?

- Non.

- Rythme, rythme, rythme. Extase pure.

- Cela a donc à voir avec le Tristan de Wagner.

Petite énigme de début d’année : l’interviewer est un journaliste du Berliner Morgenpost, mais qui donc est l’interviewé, qui s’extasie sur l’interprète de Like a Virgin tout en faisant référence à Tristan et Isolde ? Réponse : Christian Thielemann, chef d’orchestre à l’ancienne, spécialiste de Bruckner et de Wagner, réputé pour ses opinions conservatrices et sa fascination pour le style démiurgique de Wilhelm Furtwängler et Hans Knappertsbusch. « Je sais que les contraires s’attirent, mais là c’est just silly (stupide, abracadabrant) », commente le journaliste anglais Norman Lebrecht sur son blog Slipped Disc. Aussi opposés que cela, vraiment, la Madone kabbaliste et le maestro tradi ?

François Lafon

En consultant la liste détaillée, publiée par Knud Martner (Mahler’s concerts – Kaplan Foundation), des quelque trois-cents concerts dirigés par Mahler tout au long de sa carrière, l’infatigable Alex Ross, critique musical au New Yorker, a découvert que la dernière pièce du dernier concert donné par le maestro, le 21 février 1911 à la tête du New York Philharmonic, était les pimpants Intermezzi Goldoniani, du compositeur Marco Enrico Bossi (1861 – 1925). Et Ross, sur son blog The Rest is noise, d’imaginer la déception des fans de Mahler, qui l’auraient mieux vu tirer sa révérence aux accents de la Mort d’Isolde. Furtwängler, lui, a posé la baguette sur sa propre 2ème Symphonie (Berlin, 20 septembre 1954), et Toscanini sur l’Ouverture des Maîtres chanteurs, de Wagner (New York, 4 avril 1954). En 1905, Toscanini avait écrit au violoniste Enrico Polo : « Non, cher Enrico, crois-moi, ce Mahler n’est pas un artiste sérieux ».

Il n’y a pas que le football qui fasse fonctionner l’ascenseur social. Mercredi 23 juin, à la Salle Pleyel, un curieux ensemble de cordes joue des transcriptions d’œuvres célèbres. A sa tête : John Eliot Gardiner en personne. Les instrumentistes sont des ados, voire des enfants, venus de toute l’Ile-de-France : conservatoires, collèges, associations. Ils ont été coachés par des membres du London Symphony Orchestra : neuf séances faisant suite à six mois de travail avec leurs professeurs français. L’opération est intitulée Take a bow (au propre : « Prends un archet » ; au figuré : « salue le public », ou encore « Tire ta révérence », titre d’une chanson à succès). Le LSO, depuis son QG de St Luke’s Church, à Londres, s’est fait une spécialité de cette pédagogie directe. Gardiner renchérit : « L’enseignement de la musique en France est confit dans l’académisme. Donnons aux jeunes l’envie de s’amuser ». Très tendance, Sir John : à Caracas, Gustavo Dudamel fait de l’orchestre symphonique un big band classique ; à Baltimore, Marin Alsop compose un ensemble avec des amateurs et des déçus du métier. Les croque-morts en queue de pie ranimant la flamme de Mozart et Beethoven n’attirent plus les foules. N’empêche : dans la fosse de l’Opéra Comique, où Gardiner dirige Pelléas et Mélisande, les membres du très british Orchestre Révolutionnaire et Romantique n’ont pas l’air de plaisantins. Les jeunes de Take a bow non plus. Outre-Manche, travailler dans la joie n’a peut-être pas le même sens qu’ici.

François Lafon

Il y a eu le nouveau Gérard Philipe (Bernard Verley, qui a dû attendre l’âge mûr pour faire carrière), les nouvelles Callas (paix à leurs voix), le nouveau Domingo (un nommé Villazon), le Karajan de l’an 2000 (Simon Rattle, qui n’a rien à voir avec son prédécesseur à Berlin). Voilà qu’à la nouvelle de l’hospitalisation de Claudio Abbado, lequel est en sursis depuis que la maladie a failli l’emporter il y a une dizaine d’années, le critique anglais Norman Lebrecht se demande dans son blog Slipped disc : « Qui est le nouvel Abbado ? » Pour Mariss Jansons, qui multiplie les attaques cardiaques et vient encore d’une subir une, Lebrecht ne se fait pas trop de soucis : son élève et compatriote (letton) Andris Nelsons est en train de devenir une valeur sûre. Mais Abbado, c’est un monde à lui seul. Italien de culture et Viennois de formation, il restera dans l’histoire pour avoir été le plus grand directeur musical de la Scala de Milan depuis Toscanini (pardon Riccardo Muti) et le digne successeur de Karajan à Berlin, mais aussi pour avoir, ces dernières années, vécu un été indien jalonné de concerts rares mais exceptionnels, dont les symphonies de Mahler avec l’Orchestre de super-solistes qu’il a créé à Lucerne sont les meilleurs témoignages. Tout cela restera unique, au même titre que l’engagement d’Abbado en faveur de la musique contemporaine et que son compagnonnage politique et artistique avec Maurizio Pollini et Luigi Nono. Et modeste avec cela. Eliette von Karajan, qui s’y connaît en psychologie des rois de la baguette, l’appelle Piccolino (qu’on peut traduire par « cher petit »), ce qui, en l’occurrence, n’a rien de péjoratif.

François Lafon

Le UAE Philharmonic Orchestra crie famine. UAE désignant en anglais les Emirats Arabes Unis, on peut s’étonner. Mais il s’agit d’une entreprise privée, et c’est là qu’apparaît l’aspect Tintin de l’aventure. Le créateur de l’UAE Philharmonic s’appelle Philipp Maier. Il est allemand, pianiste, chef d’orchestre, jazzman, showman et virtuose du cross over, mais aussi pilote d’avion pour la Lufthansa. C’est en survolant l’Atlantique qu’il a l’idée, en 2005, de faire résonner la grande musique occidentale entre les tours géantes de Dubaï. Un an après, l’UAE Philharmonic (soixante-dix musiciens) donne son premier concert au Mall of the Emirates. La même année, il participe à l’ouverture en grande pompe du Westin Hotel et à la saison symphonique de l’Emirates Palace hotel. En 2008, l’orchestre, qui vit de commandes et de donations, est invité au Al Ain Classics Festival. Succès, salles pleines, la Zayed University lui confie des ateliers, mais les autorités locales ne lèvent le petit doigt. Pas étonnant : Dubaï est au bord de la faillite, avec une dette de 13 milliards de dollars en 2010 et de 19,5 milliards en 2011. Prudent, Maier installe son orchestre à Abu Dhabi, capitale de la Fédération et garant de la stabilité financière des Emirats. Même déception : « Quand je vois les sommes consacrées à Classics Abu Dhabi ou au Festival d'Abou Dhabi, ça me bouleverse. Il y a beaucoup d'argent ici, mais il n’est pas pour nous. » Et d’ajouter : « Un pays comme les Émirats arabes unis devrait avoir son propre orchestre. » Sous-entendu : le nôtre. « Un budget annuel de dix millions de dollars suffirait à payer les musiciens à plein temps, ce qui permettrait de construire un répertoire et d’entreprendre un programme éducatif. » En attendant, l’UAE Philharmonic ne compte toujours pas de musiciens locaux dans ses rangs et reste une enclave occidentale dans une fédération qui en compte beaucoup. Question de qualité ? Peut-être. De rentabilité ? Sûrement. Comme diraient les Chinois (cinquante millions de pianistes en herbe) : « On est capitaliste ou on ne l’est pas. »

“Vergogna!” (Honte!), aurait lancé Toscanini à Leonard Slatkin. Engagé au Metropolitan Opera de New York pour diriger une reprise de l’opéra (américain) de John Corigliano The Ghosts of Versailles, celui-ci apprend au dernier moment que, par mesure d’économie, c’est La Traviata qui sera affiché, dans la vieille mise en scène de Franco Zeffirelli. Maestro Slatkin (qui pourrait devenir le prochain directeur musical de l'Ochestre National de Lyon) n’a jamais dirigé l’opéra de Verdi, mais il sait son métier, l’orchestre et les chanteurs (l’ombrageuse Angela Gheorghiu en tête) sont des habitués de l’ouvrage, et puis La Traviata a l’air moins difficile que Lulu ou La Femme sans ombre. Lourde erreur : le 29 mars, soir de la première, rien ne va. Décalages, imprécisions, catastrophe évitée de justesse dans le grand ensemble concertant du 2ème acte. Le chef déclare forfait pour les représentations suivantes, où il sera remplacé successivement par Marco Armiliato, Steven White et Yves Abel, des gens qui sont loin d’avoir sa notoriété, mais qui ont l’habitude de diriger ce répertoire. Après tout, il est peut-être aussi difficile de rendre expressif le « oum-pa-pa » récurrent produit par l’orchestre pour soutenir les chanteurs que de mettre en place les lignes compliquées de Strauss, de Berg … ou du dernier Verdi, celui d’Otello ou de Falstaff. Mais, sauf à avoir un Riccardo Muti au pupitre, ce n’est pas sur le nom du chef que l’on remplit une salle pour La Traviata.

Crédit photo : Donald Dietz/Detroit Symphony Orchestra

Des musiciens amateurs dans un orchestre symphonique : cacophonie assurée ? Pas si l'on en croit l'expérience tentée à Baltimore (Etats-Unis) par « la » chef Marin Alsop. Vingt-quatre heures après l'ouverture des inscriptions, quatre-cents postulants des tous âges et de toutes conditions s'étaient présentés pour participer à l'opération Rusty Musicians (musiciens rouillés), stipulant que toute personne de plus de vingt-cinq ans sachant lire la musique et ayant appris à jouer d'un instrument était la bienvenue. Au programme : le finale de la Quatrième Symphonie de Tchaïkovski et Niemrod, la plus célèbre des Variations « Enigma » d'Elgar. En pratique : huit concerts (10 dollars la place) avec huit groupes différents, encadrés par les musiciens de l'orchestre symphonique de Baltimore. Résultat encourageant, voire inespéré. La plupart des participants jouent régulièrement dans des ensembles amateurs, et bon nombre d'entre ont été un jour tentés par la vie d'artiste.

L'expérience a été tellement concluante qu'une académie d'orchestre aura lieu en juin (coût de l'inscription : 1650 dollars), avec master-classes, conférences et concerts dirigés par maestra Alsop. Le but de l'opération ? Faire venir un nouveau public, bien sûr. Une statistique indique que 70% des abonnées du Baltimore Symphony jouent ou ont joué d'un instrument. Et pourtant, bien peu des quatre-cents participants à Rusty Musicians font partie du public régulier de l'orchestre. Le monde est coupé en deux : il y a ceux qui regardent le sport à la télévision et ceux qui descendent sur le terrain. En France, où la pratique amateur est moins systématique que dans les pays anglo-saxons, de timides rapprochements ont été tentés entre ensembles amateurs et professionnels. Quelle Marin Alsop viendra secouer nos habitudes ?

Crédit photo : Grant Leighton