Emoi outre-Manche : selon un sondage diffusé par la BBC, les Carmina Burana de Carl Orff est en tête du Top Ten de la pièce musicale la plus écoutée depuis soixante-quinze ans. Première consolation : Carmina Burana date de 1937, et n'a donc que soixante-douze ans d'âge. Deuxième consolation : ce n'est pas l'œuvre entière qui bat ce record, mais seulement sa tonitruante introduction « O Fortuna ». Troisième consolation : elle est talonnée par la Fantaisie sur un thème de Thomas Tallis de Ralph Vaughan-Williams, ce qui prouve que l'Angleterre sera toujours l'Angleterre. Si émoi il y a, ce n'est pas tant parce que cette musique est primaire et univoque que parce que son auteur a été un porte drapeau du régime nazi. Les deux éléments, de toute façon, sont liés : « buvez, mangez, forniquez avant que la mort ne vienne vous faucher, défilez sur des rythmes bien carrés pour affirmer votre énergie et votre discipline » sont des préceptes que les aryens en uniforme n'hésitaient pas à chanter en chœur. Reste à tester la popularité des Carmina Burana de ce côté-ci du Channel. Quand le film de John Boorman Excalibur est sorti en 1981 (les Chevaliers de la Table Ronde, l'épée sacrée, le tout au son de « O Fortuna »), les ventes de disques ont explosé. Même phénomène, en mineur, quand Robert Hossein a écrasé sous les décibels orffiens sa spectaculaire mise en scène des Bas Fonds de Gorki. On a en revanche moins remarqué que dans son dernier film, Les 120 journées de Sodome, Pasolini utilise les Carmina Burana. Mais il s'agit de « Veris Leta Facies » (Les traits souriants du printemps), qui ouvre la première partie, et les intentions du cinéaste sont plus ironiques que celles de ses confrères.

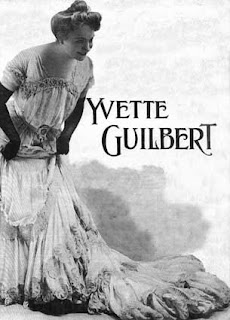

Je ne sais quoi, de et avec Nathalie Joly, mise en scène de Jacques Verzier. A La Vieille Grille, 1 rue du Puits-de-l'Ermite, 75005 Paris. A 19h, jusqu'au 31 décembre.

Nathalie Joly chante Yvette Guilbert. 1 CD Seven Zik – Marche la route.

Un journaliste en plein marasme (Robert Downey Jr.), un vagabond schizophrène qui joue comme personne sur un violon à deux cordes (Jamie Foxx), une amitié défiant les tabous du racisme, des maladies mentales et des différences de classe, le tout inspiré d'une histoire vraie et filmé par un cinéaste anglais (Joe Wright) connu pour avoir réalisé des succès, tels Orgueil et Préjugés et Reviens-moi, mais aussi pour souffrir lui-même de dyslexie : avec Le Soliste, Hollywood tenait un sujet comme il les aime. Le film, à l'usage des familles, sort en France pour Noël. Encore une fois, la « grande musique » cautionne un cinéma qui ne lésine pas devant le politiquement correct. Et dire qu'il y a trente ans, on faisait la fine bouche sur Music Lovers, Mahler et Lisztomania, les si réjouissants délires musico-iconoclastes de Ken Russell !

Le Soliste, un film de Joe Wright. Sortie nationale le 23 décembre.

Opfergang, de Hans Werner Henze. Ian Bostridge, John Tomlinson, Orchestre de l'Academia di Santa Cecilia, Antonio Pappano (direction). Création mondiale le 10 janvier à l'Academia di Santa Cecilia, Rome.

« Je ne savais pas que Tosca au Metropolitan Opera de New York, c'était la Bible », déclarait il y a deux mois le très branché Luc Bondy, après la levée de boucliers provoquée par sa première mise en scène (en haut) sur le sol américain. Il ne croyait pas si bien dire : sous la pression des ligues de vertu lyriques, Peter Gelb, le directeur de la maison, envisage de reprendre la vieille production de Franco Zeffirelli (photo en bas) en alternance avec la sienne. Une sacrée gifle pour Gelb, qui s'est fait fort de mettre aux normes du XXIème siècle la plus réactionnaire des grandes scènes internationales. Cela dit, la décision finale sera affaire de finances autant que d'esthétique : si la nouvelle présentation de ce pilier du répertoire fait moins d'entrées que l'ancienne, gare à elle ! A la première de Carmen mis en scène par la non moins branchée Emma Dante à la Scala de Milan, le même Zeffirelli n'a pas manqué de crier au scandale. Une chance pour La Scala : elle n'a pas de Carmen signée Zeffirelli à son répertoire. Pour faire taire le pape de l'opéra de papa, il faudrait que les relectures des classiques soient incontestables. Et là, tout devient encore plus compliqué.

« Je ne savais pas que Tosca au Metropolitan Opera de New York, c'était la Bible », déclarait il y a deux mois le très branché Luc Bondy, après la levée de boucliers provoquée par sa première mise en scène (en haut) sur le sol américain. Il ne croyait pas si bien dire : sous la pression des ligues de vertu lyriques, Peter Gelb, le directeur de la maison, envisage de reprendre la vieille production de Franco Zeffirelli (photo en bas) en alternance avec la sienne. Une sacrée gifle pour Gelb, qui s'est fait fort de mettre aux normes du XXIème siècle la plus réactionnaire des grandes scènes internationales. Cela dit, la décision finale sera affaire de finances autant que d'esthétique : si la nouvelle présentation de ce pilier du répertoire fait moins d'entrées que l'ancienne, gare à elle ! A la première de Carmen mis en scène par la non moins branchée Emma Dante à la Scala de Milan, le même Zeffirelli n'a pas manqué de crier au scandale. Une chance pour La Scala : elle n'a pas de Carmen signée Zeffirelli à son répertoire. Pour faire taire le pape de l'opéra de papa, il faudrait que les relectures des classiques soient incontestables. Et là, tout devient encore plus compliqué.

Variations sur L'Après-midi d'un faune, le petit ouvrage du nijinskien Christian Dumais-Lvowski, met l'accent sur l'éternelle incompréhension qui règne entre créateurs et interprètes. Comme on peut le voir en ce moment au Palais Garnier, où Nicolas Le Riche danse le Faune dans sa version originelle, la musique, le décor et la chorégraphie vont toujours aussi bien ensemble. Et Ravel, qu'aurait-il dit sur son Boléro vu par Maurice Béjart ?

Crédit photo : Sébastien Mathé / Opéra national de Paris

Christian Dumais-Lvowski : Variations sur l'Après-midi d'un faune. Editions Alternatives, 63 p., 12 euros.

Ballets russes : Massine, Fokine, Nijinski. (Le Tricorne ; Le Spectre de la rose ; L'Après-midi d'un faune ; Petrouchka). A l'Opéra National de Paris (Palais Garnier), jusqu'au 31 décembre.

« Si j'enregistre des chansons tirées de vieilles musiques de films, c'est parce que les nouvelles sont moins bonnes », explique Monsieur Eddy (Mitchell) en pleine promo de son album « Grand écran ». De la soupe d'accompagnement et des bandes originales soignées, il y en a toujours eu, mais il est vrai qu'aujourd'hui, le fossé se creuse. D'un côté : les accords planants à tout faire (et rappelant immanquablement les films d'épouvante de notre adolescence), de l'autre des œuvres à part entière, ou presque. Prenez la BO d'Avatar de James Cameron. James Horner nous y ressert le thème à 100 millions de dollars de Titanic (mais sans Céline Dion), noyé dans un mélange de world music et de néo-symphonisme hollywoodien. L'opposition monde tribal - univers technologique qui est au coeur du film le lui permettait. Il a voulu « faire œuvre », mais n'allait tout de même pas renoncer à l'aspect (très, très) grand public de l'entreprise.En revanche pour Tetro, le nouveau film de Francis Ford Coppola, Osvaldo Golijov se la joue haut de gamme. Nourri de Piazzola (il est né en Argentine) et de George Crumb (son professeur aux Etats-Unis), joué par le Quatuor Kronos et chanté par la diva new age Dawn Upshaw, enregistré - comme Mozart et Beethoven - sous étiquette Deutsche Grammophon, ce pur représentant du courant « néo » n'allait pas se contenter d'accompagner des images. Résultat : sa partition, criblée de citations, veut trop en dire. Au fond, Monsieur Eddy a raison : au cinéma, « populaire » et « original » sont aujourd'hui deux adjectifs qui ont du mal à aller ensemble.

James Horner : Avatar. 1 CD Atlantic Records

Osvaldo Golijov : Tetro. Dawn Upshaw (soprano), St Lawrence String Quartett,. 1 CD Deutsche Grammophon (dist.Universal)

Un coup de scie dans la porte coupe-feu d'un entrepôt, et voilà les décors et costumes de l'Opéra de Lyon couverts d'une fine et redoutable poussière d'amiante. Ou l'on annule une partie des spectacles, ou l'on reconfectionne le tout à l'identique. C'est la tunique de Nessus façon Greenpeace ! Selon la même logique, prend-on le soin d'analyser les toiles et tissus qui nous viennent du passé ? Peut-être que des substances redoutables se cachent dans les robes mi-peintes mi-brodées de Sarah Bernhardt, ou, plus près de nous, dans les costumes du TNP de Jean Vilar, tels qu'ils ont été exposés il y a deux ans au Palais des Papes d'Avignon. Rien de plus fascinant qu'un costume, froissé, usé, imprégné du parfum de celui ou de celle qui en a été le locataire. La robe rouge que portant Maria Callas dans Anna Bolena mis en scène par Luchino Visconti en dit bien autant que toutes les photos du spectacle. Sans revenir à la malédiction des pharaons et aux substances mortelles censées imprégner les bandelettes des momies, on peut imaginer de bien réels dangers véhiculés par les décors et costumes qui nourrissent notre imaginaire. Jadis, lorsque le rideau de l'Opéra ou de la Comédie-Française se levait, une odeur particulière - mélange de poudre de riz et de désinfectant -, se répandait dans la salle, comme si on ouvrait une vieille malle, comme si on libérait des fantômes. On ne parlait pas en ce temps-là des méfaits de l'amiante, mais après tout, de quoi nous protégeaient ces substances au parfum si prégnant ?

Crédit photo : Pete Ceccia/www.musickitchennyc.org

La tonalité du chant des baleines bleues a chuté de 30%. C'est McDonald (Mark, un acousticien des océans du Centre de recherche de Bellevue, dans le Colorado, et non le service promo des restaurants) qui le dit. Aux mille questions que se posent déjà les scientifiques sur la signification de ces mélopées venues d'un autre monde, s'ajoute désormais celle-ci. « C'est un phénomène mondial, explique McDonald, qui a commencé à placer des détecteurs il y a huit ans dans le Pacifique. Toutes les baleines de la planète déplacent leurs fréquences vers le bas, et l'on n'arrive pas à comprendre pourquoi. Cela s'est fait régulièrement, année par année, avec un ensemble parfait. Au début, nous avons cru que les détecteurs étaient détraqués. Nous nous sommes alors aperçus que le processus remontait aux années 1950, et probablement bien en deçà ». Sans vouloir comparer ces mammifères marins aux mammifères terrestres que nous sommes, sans tenter non plus un parallèle qui serait peu galant entre les baleines et les cantatrices, on peut se demander si la voix humaine ne prend pas le même chemin. Les voix haut placées, voire aigres des films d'avant-guerre ne sont-elles dues qu'aux techniques d'enregistrement de l'époque ajoutées à une émission vocale témoignant d'un temps où le micro n'était pas généralisé ? Question de timbre davantage que de hauteur : lorsqu'on compare Mado Robin et Natalie Dessay, reines du contre-fa à un demi-siècle de distance, la première parait chanter plus haut que la seconde. Question de mode aussi : la fumeuse existentialiste du Saint-Germain d'après-guerre se devait d'avoir la voix grave, genre Marguerite Duras. Le phénomène affecte les hommes, mais c'est moins sensible. Et pourtant, chez les baleines bleues, il n'y a que les mâles qui chantent.

Qui a dit que le Président de la République ne s'intéressait pas à la culture ? Il vient en tout cas d'accéder à la demande de Frédéric Mitterrand de consacrer, dans le cadre du grand emprunt, sept cent cinquante millions d'euros à la numérisation des biens culturels. Le Centre National du Cinéma, les grands musées, la Bibliothèque Nationale de France, l'Institut National de l'Audiovisuel, l'Opéra de Paris et la Cité de la Musique sont concernés. La BNF est bien sûr en première ligne, puisque cette manne répond à la volonté de Nicolas Sarkozy de ne pas laisser, via Google, « partir notre patrimoine à l'étranger ». On saura fin janvier comment sera découpé le gâteau. Quelles miettes vont rester aux institutions musicales une fois que les mastodontes auront été servis ? Pour se consoler, on se dira que parmi les milliers d'heures de programmes de télé et de radio (600 000 sont déjà numérisées) issus du fonds de l'INA, se cachent quelques rêves de mélomanes. Quant à la BNF, elle conserve la plus grosse collection mondiale d'enregistrements de chansons françaises. Callas versus Piaf, c'est bien dans le style (musical) du ministre de la Culture.

Pas plus que le dossier (par ailleurs excellent) que lui a consacré en octobre Le Magazine littéraire, les diverses études, actes de colloques, essais et monographies qui se multiplient à propos de Patrick Modiano ne tiennent compte de certains aspects musicaux de ses textes. Pas de la « petite musique » (au sens tchékhovien) dont, au contraire, ils nous rebattent les oreilles, ni même du rythme subtil qui donne une respiration particulière à ces quêtes improbables d'un passé qui se dérobe, mais des résonances affectives provoquées par certains noms (de personnes, de rues, de villes), par leur galbe sonore, par la façon dont ces syllabes, ces mots, ces numéros de téléphone même (Auteuil 15 28) entretiennent l'ambiguïté, nous renvoient à un monde disparu, nous rendent complices des fantômes qu'ils évoquent tout en entretenant notre angoisse de découvrir (ce qui n'arrive pourtant jamais) qui sont ces gens dont la trace ne veut pas s'effacer. Les titres mêmes des romans de Modiano sont musicaux, à la manière de ces leitmotives qui s'impriment dans la mémoire, y fleurissent, y entretiennent d'indétectables correspondances : Chien de printemps, Fleurs de ruine, Des Inconnues, Vestiaire de l'enfance, Dans le café de la jeunesse perdue. Et puis les noms, de femmes d'abord : La petite Bijou, Dora Bruder, Blanche-Neige ; des revenants ensuite (souvent des pseudonymes) et des lieux qu'ils ont hantés : Van Bever, Louki, Annet, La Houpa, Maurice Raphaël, Arthur Adamov (tiens, un personnage vrai, un écrivain, comme par hasard), l'hôtel de Lima, la rue Vineuse, l'avenue du Nord. Technique de romancier, direz-vous. Proust a consacré aux noms des chapitres célèbres. Simenon sait lui aussi faire chanter noms et lieux, et n'a pas son pareil (si ce n'est Modiano) pour faire ressurgir des mélodies du plus loin de l'oubli (un titre de Modiano, encore). Cela dit, Modiano, comme Simenon d'ailleurs, ne parle presque jamais de musique. Mais alors que fait ce post sur un blog intitulé Musikzen ?

Le Magazine littéraire, octobre 2009. Dossier Patrick Modiano

Bruno Blanckeman : Lire Patrick Modiano. Librairie Armand Collin « Ecrivains au présent ».

Robin Ticciati (26 ans), Andris Nelsons (31 ans), Lionel Bringuier (23 ans), Ilan Volkov (33 ans), Vasily Petrenko (33 ans), Kirill Karabits (33 ans), Vladimir Jurowski (37 ans), Daniel Harding (37 ans), Tugan Sokhiev (33 ans), Gustavo Dudamel (28 ans) : tous sont chefs d'orchestre, et déjà en pleine carrière. La plupart sont en charge d'orchestres importants, et quelques-uns, comme Gustavo Dudamel, d'ores et déjà des stars. Cela n'empêchera pas la sélection naturelle de faire son office. Les plus solides feront leur chemin et les autres tomberont simplement de plus haut. L'époque, en tout cas, est bien révolue où Wilhelm Furtwängler traitait le jeune Georg Solti de présomptueux parce qu'il avait osé diriger Tristan et Isolde à l'Opéra de Munich avant de s'y essayer dans un théâtre de province. Ce qu'on a moins remarqué, dans ce phénomène très médiatisé, c'est son côté génération spontanée. Il y a encore dix ans, Claudio Abbado, Riccardo Muti et leurs cadets Simon Rattle, Esa-Pekka Salonen et Valery Gergiev, lesquels avaient tant bien que mal succédé aux grands disparus (Karajan, Bernstein, Celibidache), étaient donnés comme les dernières grandes pointures d'une profession en voie d'extinction, menacée par la crise du disque et la marginalisation de la musique classique. Aux dernières nouvelles, la toute puissante agence IMG Artists annonce l'arrivée sur le marché d'un jeune Vénézuélien qui va faire prendre un coup de vieux à son compatriote Dudamel et à tous les autres. Il s'appelle Ilitch Rivas, et il a seize ans.

Robin Ticciati (26 ans), Andris Nelsons (31 ans), Lionel Bringuier (23 ans), Ilan Volkov (33 ans), Vasily Petrenko (33 ans), Kirill Karabits (33 ans), Vladimir Jurowski (37 ans), Daniel Harding (37 ans), Tugan Sokhiev (33 ans), Gustavo Dudamel (28 ans) : tous sont chefs d'orchestre, et déjà en pleine carrière. La plupart sont en charge d'orchestres importants, et quelques-uns, comme Gustavo Dudamel, d'ores et déjà des stars. Cela n'empêchera pas la sélection naturelle de faire son office. Les plus solides feront leur chemin et les autres tomberont simplement de plus haut. L'époque, en tout cas, est bien révolue où Wilhelm Furtwängler traitait le jeune Georg Solti de présomptueux parce qu'il avait osé diriger Tristan et Isolde à l'Opéra de Munich avant de s'y essayer dans un théâtre de province. Ce qu'on a moins remarqué, dans ce phénomène très médiatisé, c'est son côté génération spontanée. Il y a encore dix ans, Claudio Abbado, Riccardo Muti et leurs cadets Simon Rattle, Esa-Pekka Salonen et Valery Gergiev, lesquels avaient tant bien que mal succédé aux grands disparus (Karajan, Bernstein, Celibidache), étaient donnés comme les dernières grandes pointures d'une profession en voie d'extinction, menacée par la crise du disque et la marginalisation de la musique classique. Aux dernières nouvelles, la toute puissante agence IMG Artists annonce l'arrivée sur le marché d'un jeune Vénézuélien qui va faire prendre un coup de vieux à son compatriote Dudamel et à tous les autres. Il s'appelle Ilitch Rivas, et il a seize ans.De haut en bas : Tugan Sokhiev, Andris Nelsons, Lionel Bringuier, Gustavo Dudamel.

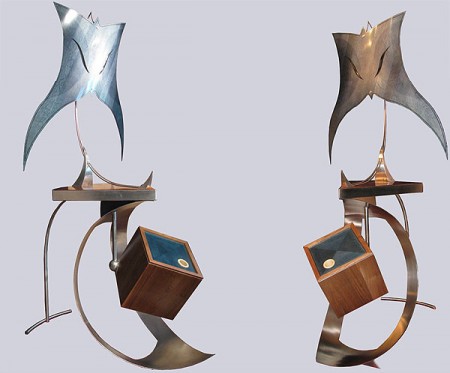

L'ethno-minéralogiste Erik Gonthier peut être content : entre les travaux du Palais de Chaillot et la migration d'une partie des collections au musée des Arts Premiers, les lithophones subsahariens néolithiques du Musée de l'Homme n'ont pas souffert. Ces curieux sucres d'orge de pierre (lithos en grec) comptent parmi les premiers instruments de musique. A la différence de l'arpeggione et du glass harmonica, le lithophone a traversé les siècles. On le retrouve en Inde comme au Kenya, en Chine aussi bien qu'en Afrique du nord. Il est l'ancêtre du xylophone, des marimbas et du glockenspiel, le jeu de clochettes de Papageno dans La Flûte enchantée.

Certains de ses avatars européens sont troublants. Ce sont les Musical Stones of Skiddaw, construites en Angleterre dans la première moitié du XIXème siècle, où la rugosité de quatre claviers de pierres alignées contraste avec le raffinement bourgeois d'un coffrage genre piano de famille, et le Steinspiel (jeu de pierres) utilisé par le compositeur allemand Carl Orff, lequel ne rêvait que de retrouver la musique au son de laquelle Wotan montait au Walhalla. On peut préférer imaginer nos grands pères homo sapiens accompagnant leurs chants du son des ces stalactites montés en jeux et frappés d'une baguette de pierre ou de bois, le tout dans l'acoustique de cathédrale de grottes peintes à fresque et éclairées par des torches fumantes. Cérémonies religieuses, rites funéraires, teufs d'enfer façon Famille Pierrafeu ? Tout cela sans doute. Quand on va au concert, il est peut-être bon d'y penser.

Lully l'incommode, d'Olivier Simonnet. Arte, lundi 28 décembre à 23 h.

Ici, l'expérience a été tentée, mais n'a jamais vraiment marché. Les concerts de Lou Landes, un restaurant proche de Montparnasse, ont eu leur heure de gloire, mais on se souvient aussi, dans divers lieux éphémèrement branchés, de ces soupers lyriques qui viraient au fou rire, où la (fausse) serveuse posait son plateau pour chanter La Traviata et où le (non moins faux) barman adressait la Sérénade de Don Giovanni à la dame du vestiaire. Même si les artistes confirmés ne pensaient pas déchoir en allant cachetonner dans des restaurants, adapteraient-ils leur style au lieu ? Les instrumentistes prendraient-ils des airs de jazzmen et les chanteurs s'inspireraient-ils d'Yves Montand dans Les Berceaux de Fauré ? De l'autre côté de l'Atlantique, l'accession au classique est encore un facteur d'ascension sociale, et l'on accepte mieux qu'un artiste se comporte dans un bar comme il le ferait à Carnegie Hall, ou qu'il passe sans complexe de Schubert à Costello.

En vrai, les choristes ne sont pas tous des blondinets de cinéma. A Nantes, le mardi dans une salle prêtée par la Mairie, ce sont des SDF qui se réunissent pour chanter. L'idée est née de la rencontre d'un ingénieur à la retraite et d'un tatoué en galère surnommé le Gaulois, rapport à ses bacchantes façon Assurancetourix. Au début, ils étaient quelques-uns qui venaient chanter la Chanson de l'Auvergnat de Brassens autour du cercueil de leurs copains morts. Et puis ils se sont pris au jeu et ont élargi leur répertoire. Tout n'est pas rose pour autant : par exemple les répétitions ont lieu avant 15 heures, parce qu'après, c'est plus difficile de rester en mesure avec un verre dans le nez. Bon, ils n'ont pas encore de contrat pour la Folle Journée, mais quand même, à la prochaine Fête de la musique, ils vont donner leur premier récital dans un village de Vendée. Comme quoi les voies de la musique sont impénétrables.

Glenn Gould, un sex-symbol ? En France, on est toujours resté discret sur la question, la doxa gouldienne étant avant tout transmise par les documentaires (instructifs) de Bruno Monsaingeon et les livres (dévôts) de Jacques Drillon. A Toronto, la ville du reclus des studios, deux cinéastes, Peter Raymont et Michèle Hozer, ont sauté le pas dans leur film Genius Within, the inner life of Glenn Gould (La Vie intérieure de Glenn Gould). Ils ont, « à l'américaine », interviewé amis, amants et collaborateur du pianiste, et tenté d'analyser le phénomène. Leurs conclusions ne sont pas des scoops. Ils parlent de la craquante maladresse et de la passion communicative de Gould, du mélange very exciting d'exhibitionnisme (il adorait être photographié) et de phobie du contact qui le caractérisait, de l'art avec lequel il manipulait les médias. Ils insistent sur sa liaison avec Cornelia Foss, l'épouse du compositeur Lukas Foss, et comparent son pouvoir de séduction à celui de Woody Allen, à ceci près que ce dernier n'a jamais eu un physique de play boy, alors que le jeune Gould était surnommé le Warren Beatty, voire le James Dean du piano. Après tout, la stratégie de Gould - tenir le monde à distance pour mieux le contrôler, être de son temps tout en prétendant s'en extraire - est le B à Ba de la staritude. Reste que durant les cent-dix minutes que dure le film, on voit Gould jouer, parler, vivre. C'est là-dessus qu'insistent les critiques. C'est pour cela qu'on attend le film.

Une vingtaine d'hommes et de femmes en noir tenant des iPhones et équipés, à chaque poignet, d'un haut-parleur ressemblant à un gros bracelet-montre, deux ordinateurs sur des piédestaux, un chef donnant le départ d'un long accord annonçant un moderne Or du Rhin : sommes-nous à Bayreuth dans un futur hypothétique ? Assistons-nous à une cérémonie initiatique ? Partons-nous à la recherche du son primordial ? Un peu de tout cela : George Essl, le chef, est professeur assistant de génie informatique et de musique à l'Université du Michigan, créateur de l'ocarina App, ou premier instrument de musique pour l'iPhone, directeur du Michigan Mobile Phone Ensemble et co-directeur du Stanford Mobile Phone Orchestra. Les étudiants, eux, ont appris à reproduire sur iPhone le son des instruments traditionnels, ou à en inventer de nouveaux, virtuels, donc sans limites. Après l'Ouverture 1812 de Tchaikovski jouée par mille portables programmés, voici la telephone music au naturel, et dans ses oeuvres. Un grand concert est programmé le 9 décembre. On est prié d'éteindre son portable.

Catégories 95 à 107 sur 109, après « Best Remixed Recording » et avant « best music video » : c'est la place de la musique classique dans la liste des nominés aux 52èmes Grammy Awards, les grands prix du disque aux Etats-Unis. A la cérémonie des nominations, le 2 décembre à Los Angeles (la proclamation du palmarès aura lieu le 31 janvier), les artistes classiques ne sont pas venus : ils passaient trop tard. On peut, après cela, trouver tous les défauts aux Victoires de la Musique Classique : elles, au moins, sont diffusées en prime time à la télévision. De même que les Victoires sont franco-françaises, les Grammy sont américano-américains : on y trouve le Concerto pour piano d'Esa-Pekka Salonen avec l'Orchestre de … Los Angeles, la 8ème Symphonie de Mahler par James Levine et le Symphonique de Boston, la Messe de Leonard Bernstein par Marin Alsop et l'Orchestre de Baltimore, L'Enfant et les Sortilèges de Ravel par Alastair Willis et l'Orchestre de Nashville, les chanteurs Renee Fleming, Susan Graham et Lorraine Hunt, et parmi les compositeurs, les « néos » George Crumb, Jennifer Higdon, Arvö Pärt, Roberto Sierra et Yehudi Wyner. La musique a beau être un langage universel, les goûts et les couleurs en matière d'interprétation sont décidément affaires de clochers.

Déception chez les fans : Dan Brown n'écrira jamais un Stradivarius Code. C'est la faute à une douzaine de chercheurs français et allemands, qui se sont penchés sur les vernis utilisés par le luthier, et les ont soumis au diagnostique du synchrotron Soleil, le grand instrument électromagnétique inauguré en 2006 par Jacques Chirac à Saint-Aubin (Essonne), et destiné à accélérer les particules élémentaires (au grand dam de Claude Allègre, lequel roulait, quand il était ministre de la Recherche, pour un système britannique). Et qu'ont-ils découvert, ces dignes scientifiques ? Tout simplement que le vernis en question était constitué de deux fines couches, la première à base d'huile - comme celle qu'utilisent les peintres pour préparer leur toile -, la seconde mélangeant huile et résine de pin, le tout étant destiné à donner aux instruments l'inimitable teinte rouge qui est la signature du maître. Et ça, on le savait déjà, les livres de compte de Stradivarius indiquant l'achat réitéré de sandaraque, de benjoin et de quelques autres épices. Le secret du son, lui, reste intact, et les légendes qui vont avec, la plus célèbre étant que le luthier rangeait ses instruments sous le lit conjugal dans le but de leur transmettre l'énergie dégagée par les folles nuits qu'il y passait avec son épouse. Après tout, Dan Brown pourrait se mettre à un Synchrotron Soleil Code, où il nous expliquerait le rôle ésotérique d'un appareil de quatre-cents millions d'euros destiné à analyser des couches de vernis.

Le Sacre du printemps, au Théâtre des Champs-Elysées, dans la chorégraphie de Nijinsky telle que l'a reconstituée le Geoffrey Ballet en 1987 : avec une scène d'ouverture comme celle-là, le film Coco et Igor part sur les chapeaux de roues. On imagine que le réalisateur Jan Kounen (connu pour son adaptation de 99 euros de Frédéric Beigbeder) a pensé au tabac qu'avait fait en 1981 le film de Claude Lelouch Les Uns et les autres grâce au Boléro de Ravel dans la version Béjart. Tant pis, après cela, si l'aventure entre Chanel et Stravinsky dérape dans le roman-photo. Chris Greenhalgh, l'auteur du best seller dont le film est tiré, a récidivé avec la love story d'Ingrid Bergman et du photographe Robert Capa. Celui qui en tirera un film aura plus de mal à y trouver matière à danser.

Coco et Igor, de Jan Kounen, avec Mads Mikkelsen et Anna Mouglalis. Sortie le 30 décembre.

Ce n'est pas pour crier cocorico, mais parmi ses dix grands souvenirs de concerts de l'année 2009, le critique du New Yorker Alex Ross donne les débuts du Quatuor Ebène au Weill Hall, le cycle Mahler de Pierre Boulez avec la Staatskapelle Berlin au Carnegie Hall, les Poèmes pour Mi d'Olivier Messiaen par le chef Alan Gilbert et la soprano Renée Fleming avec le New York Philharmonic, et De la Maison des morts de Janaeck mis en scène par Patrice Chéreau au MET. Si l'on ajoute la Messe en si de Bach dirigée par Philippe Herreweghe (qui, certes, est Belge) à l'Alice Tully Hall, on se demande si Mr. Ross n'entretient pas un préjugé favorable à l'égard de la France. Et dire qu'il n'y a pas si longtemps, l'Amérique boycottait le camembert et le Bordeaux !

L'Abécédaire de l'orchestre, d'Alain Surrans, AFO Editions, 5 euros.