Les musiques de Picasso, Philharmonie de Paris, du 22 septembre 2020 au 3 janvier 2021 (Photo © DR)

Cité de la Musique, Paris, jusqu’au 28 avril. Concerts, spectacles, projections autour de l’exposition

(Photo : Le clairon du dimanche matin © Atelier Robert Doisneau)

(Photo : La La Land ©SND)

A la Philharmonie de Paris : exposition Marc Chagall, Le Triomphe de la musique, du nom d’une des deux fresques ornant le hall d’entrée du Metropolitan Opera de New York. Parcours à rebours : d’abord le plafond du Palais Garnier commandé par André Malraux (1962-64), à la fin les panneaux réalisés pour le Théâtre juif de Moscou (1920), longtemps oubliés (et donc préservés) dans les réserves de la galerie nationale Tretiakov. Peu de sujets, mais grandioses : La Flûte enchantée du MET (1967), mariant le soleil et l’ombre, l’homme et l’animal, L’Oiseau de feu (Stravinsky – Balanchine - New York 1945), Aleko (Tchaikovski – Massine – Mexico 1942), Daphnis et Chloé (Ravel – Lifar - Opéra de Paris 1958) – monde dansant jamais loin des violoneux de la tradition juive -, enfin La Commedia dell’Arte (Francfort 1958), chef-d’œuvre des projets monumentaux résultant de la sobre requête : « Je cherche un grand mur ». Mais aussi sculptures et collages exaltant la « musicalité des matériaux » (éclats, froissements, déchirements), costumes et leurs maquettes dignes de Léon Bakst (dont Chagall avait été l’élève), films et photos signées Izis ou Lipnitski, raretés venant de collections particulières, avec l’aide active des héritiers du peintre : un parcours circulaire (symbole chagallien par excellence) soigneusement éclairé et mis en perspective (beaux effets de tulles) et rehaussé par ce qu’il faut de nouvelles technologies, comme l’exploration en gros plan - drone aidant - du plafond de l’Opéra. Commentaire musical préparé par le pianiste Mikhaïl Rudy, pertinent mais presque redondant tant Chagall sait « faire chanter le dessin par la couleur ». Parallèlement, à Roubaix : Les Sources de la musique (titre de l’autre panneau géant du MET), une exposition plus intime dont David à la mandoline (« Mon jeune frère effacé, parti de la vie sans convoi ») est peut-être la clé. Une clé ouvrant la porte de ce monde du « divin en tout » cher à la tradition hassidique, motif dans le tapis de cet art plus mystérieux qu’il en a l’air.

François Lafon

Marc Chagall Le Triomphe de la musique, Philharmonie de Paris, du 13 octobre 2015 au 31janvier 2016 – Marc Chagall Les Sources de la musique, La Piscine, Roubaix, du 24 octobre au 31 janvier – La petite boite à Chagall, galerie-atelier pour les enfants, Musée de la musique (Philharmonie 2), les mercredis, samedis, dimanches et vacances scolaires

Début de week-end lyrique à la télévision : Alcina depuis le festival d’Aix sur Arte, Carmen aux Chorégies d’Orange sur France 3. Le grand écart : mis en scène par Kathie Mitchell, l’opéra féérique de Handel devient un huis-clos kubrickien, une réflexion sur la réalité et l’apparence, l’âge et la séduction, le désir féminin dans un univers masculin. Parfum d’interdit, plateau de luxe dominé par le couple Patricia Petibon - Philippe Jaroussky, succès public et critique. Moins d’enthousiasme à Orange, où l’on dirait que le metteur en scène Louis Désiré et le chef Mikko Franck ont voulu transformer le bouillant chef-d’œuvre de Bizet en oratorio, toute espagnolade soigneusement mise à part. Distribution correcte (hormis les chœurs, insuffisants), écrasée par Jonas Kaufmann, Don José magnétique, apprivoisant l’immense espace comme le faisait jadis Jon Vickers. Fausses perspectives dans un cas comme dans l’autre, pourtant. Difficile de saisir à l’écran la dialectique salon des mirages – envers (enfer ?) du décor déployée sur le plateau en cinémascope du Grand Théâtre de Provence, difficile d’imaginer que la voix de Carmen-Kate Aldrich, capiteuse au micro, soit à peine audible (Mistral n'aidant pas) pour le public d’Orange. En prélude à cette seconde soirée : un portrait tout opéra (rien sur le showbiz) de Roberto Alagna, pensionnaire attitré du Théâtre antique (il y chantera Le Trouvère de Verdi en août) … et rival de Kaufmann en Don José. Un impair de programmation, mais un sujet de conversation pour les ténorophiles. Et tout cela au moment où l’on apprend la disparition de Jon Vickers…

François Lafon

Alcina, Festival d’Aix-en-Provence, jusqu’au 20 juillet. En replay sur concert.arte.tv - Carmen, Chorégies d’Orange, 8, 11, 14 juillet. En replay sur Culturebox Photo : Alcina © DR

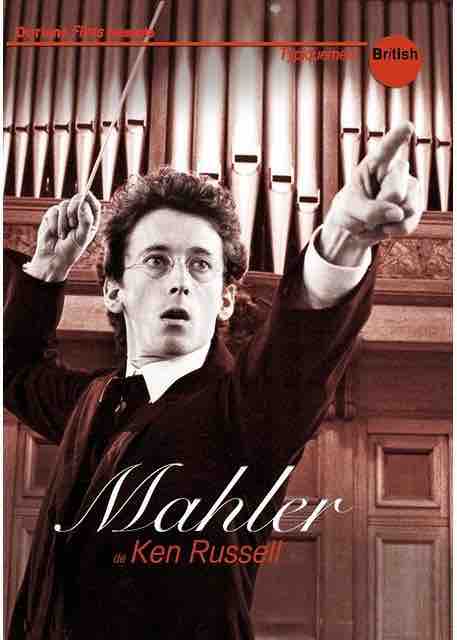

Réédition en DVD du Mahler de Ken Russell (1974), avec dans le rôle-titre Robert Powell, plus convaincant en génie tyrannique qu’en messie sulpicien (Jésus de Nazareth de Franco Zeffirelli - 1977). Un film moins laborieux que The Music Lovers (1970 – voir ici), moins destructuré que Lisztomania (1975), plutôt dans la lignée d’un Debussy réalisé pour la BBC en 1965, où le cinéaste prenait déjà une distance ironique (britannique ?) avec son sujet. Avec Mahler, il a beau jeu de mêler l’idéal et le trivial, le vacarme et le silence, Beethoven et Freud, et de jouer du montage et de la chronologie pour tenter d’entrer dans la tête du compositeur tout en évoquant sa vie. Le livret de présentation est tout entier occupé par un long et remarquable texte de Christian Wasselin (connu pour ses travaux sur Berlioz, une autre forme d’exaltation), guide utile pour suivre ce jeu de yoyo entre les abysses et les étoiles, où l’on voit Mahler effectuant en train (Russell aimait les trains, lieux de confinement à tombeau ouvert - voir Music Lovers) un dernier voyage ponctué de visions et de réminiscences. Wasselin ne manque pas de noter la manière dont Russell traite Alma, non plus égérie mais petite femme aux prétentions artistiques étouffées par son irascible époux. A mettre en parallèle avec la scène choc du film, traitée comme un burlesque du cinéma muet, où le compositeur portant l’étoile de David comme un fardeau l’empêchant d’accéder à la direction de l’Opéra de Vienne se fait convertir façon Nuit des Longs Couteaux par une Cosima Wagner en cuir, latex et casque de la Wehrmacht. Au-delà d’une vision peu amène de la femme dans tous ses états, la signature de ce cinéaste qui maniait le kitsch comme une arme de poing et l’hystérie comme un révélateur de (mauvais ?) goût.

François Lafon

Mahler, de Ken Russell, 1 DVD Doriane Films, collection « Typiquement british »

Des pianos à disposition dans les gares, le logo sonore de la SNCF (œuvre du designer musical Michaël Boumendil), deux musiciens voyageurs (Vincent Sockeel - Simon Depoorter, piano, guitare, batterie), ou comment quatre notes rabâchées ont donné lieu à un jubilatoire work in progress. Les deux artistes précisent qu’il ne s’agit pas d’une campagne marketing SNCF, remercient les amis qui les ont hébergés (quatorze villes), et insistent sur le fait que c’est en voiture qu’ils se sont déplacés (3500 kilomètres). Une invitation à la coolitude dans la cohue des départs.

François Lafon

Retransmission télé des spectacles d’ouverture des festivals d’Aix-en-Provence (Arte) et d’Avignon (France 2). Pas grand-chose à voir entre La Flûte enchantée au Grand Théâtre de Provence et Le Prince de Hombourg depuis la cour du Palais des papes, si ce n’est l’utilisation scénique des technologies avancées : projections, incrustations, utilisation de micros HD. A la difficulté de recomposer au montage un univers conçu pour être perçu globalement, s’ajoute le danger de tuer l’illusion. Plus très impressionnante la cavalcade virtuelle du Prince de Hombourg sur son destrier géant, à peine aperçue la transformation du mur papal en forteresse brandebourgeoise. En revanche les effets spéciaux à vue (les techniciens, la bruiteuse sont sur scène) de La Flûte enchantée passent mieux, et transforment l’écran en boite à images alla Méliès. Juste retour des choses : la fantasmagorie en ombre et lumière imaginée par le metteur en scène Simon McBurney (connu pour avoir enchanté … le Palais des papes avec Le Maître et Marguerite d’après Boulgakov) est mieux intégrée dans l’action que les images plaquées par Giorgio Barberio Corsetti sur la pièce de Kleist. Etrangeté sonore édulcorée en revanche pour La Flûte, faisant sonner comme sur un disque les voix (belles) et le Freiburger Barockorchester (excellent). Le moment où la musique abolit tous les subterfuges, c’est curieusement à Avignon qu’on le trouve, quand un contre-ténor égrène « Le ciel est par-dessus le toit …» (Verlaine/Fauré) tandis que le Prince attend la mort dans sa prison.

François Lafon

La Flûte enchantée, en replay sur Arte+7 jusqu’au 16 juillet Photo © DR

Au Musée d’Orsay, Allegro barbaro : Béla Bartok et la modernité hongroise – 1905 - 1920. Une exposition transdisciplinaire, agrémentée de conférences, ateliers, séminaires et bien sûr concerts. Le titre - celui d’une pièce de piano composée en 1911, archétype du style percussif cher à Bartok - va bien aux toiles exposées (une centaine venue de musées et collections du monde entier), colorées, violentes, lyriques, radicales - bartokiennes pourrait-on dire. On découvre, ainsi que l’appelait le peintre Odön Marffy, « L’âge des révolutionnaires de l’art hongrois » : le Groupe des huit (lesquels portraiturent écrivains, poètes et musiciens), les activistes de la revue Ma (Aujourd’hui), qui consacre en 1918 un numéro spécial à Bartok, nombre d’artistes trop peu connus bien que presque tous passés par Paris. Une fête pour les yeux, où documents et partitions (dont le manuscrit de l’Allegro barbaro), cabinets d’écoute et projections feraient presque figure de parents pauvres, eux qui pourtant sont là pour structurer l’ensemble. La musique prendra sa revanche de novembre à janvier avec la programmation de concerts, où se succéderont, entre autres, quelques quatuors de choix (les Takacs, Prazak, Keller, Voce, Heath, Psophos) pour culminer, le 17 décembre, avec l'intégrale du ballet Le Prince de bois dans la nef du musée.

François Lafon

Musée d’Orsay, Paris, du 15 octobre au 5 janvier. 13 concerts du 12 novembre au 21 janvier, dans le cadre de la saison musicale de l’Auditorium. www.musee-orsay.fr

Secrets d’histoire s’attaque à Mozart, et Mozart, plongé dans les tourbillons de sa propre carrière, s’en tire plutôt bien : portrait crédible, bien que pas toujours d’une authenticité absolue, les palais, églises et autres bibliothèques qu’il fréquenta à Salzbourg et à Vienne sont splendides, et il en va de même du théâtre de Prague où fut créé Don Giovanni. Les images du film Amadeus de Forman s’inscrivent bien dans le récit. Secrets ? Pas vraiment, beaucoup d’événements présentés comme tels n’en sont pas (ou plus). Artiste maudit ? Pas vraiment non plus. Et c’est plutôt le traitement que lui-même subit à Salzbourg, non celui des musiciens en général, que Mozart ne supporta pas. Amateur de femmes ? Sans doute, mais on ne sait pas grand chose de ses relations avec Nancy Storace, la première Susanna. Il est bon de redire ce qui distingue le pianoforte du clavecin, et de rappeler le rôle que joua à Vienne la franc-maçonnerie, mais il l’aurait été de préciser qu’aucune phrase dont on sait qu’elle fut prononcée par Mozart ne concerne le Requiem. Bonne idée que de rendre justice à Salieri, mais il n’est pas besoin, pour montrer qu’il fut mieux accepté que Mozart, ce qui reste à prouver, d’affirmer que ses quelque quarante opéras furent tous des triomphes : Salieri connut des échecs retentissants. Tout est-il beau partout chez Mozart ? En définitive, affaire de goût. Ne nous plaignons pas : les émissions musicales comme celle-ci sont rares. Et c’est avec bonne humeur qu’on s’est laissé emporter par un beau lapsus du maître de cérémonie : parlant de l’empereur Joseph II, il nous a fait atterrir d’un coup un siècle plus tard, en plein règne de François Joseph !

Marc Vignal

France 2, 20 août 2013. En Replay sur pluzz.fr.

Au Palais des Beaux-Arts de Bruxelles, exposition Antoine Watteau, la Leçon de musique. Fêtes galantes ou scènes intimes, un tiers des toiles de Watteau met en scène des instruments et des instrumentistes. Chez son mécène Pierre Crozat, le peintre a entendu beaucoup de musique, vu beaucoup de musiciens. Aux quinze toiles, aux trente dessins « musicaux » de Watteau s’ajoutent des partitions, des instruments de l’époque, une cinquantaine d’estampes destinées à promouvoir ses œuvres et signées Boucher ou Cochin. William Christie, commissaire général de l’exposition, a programmé un cycle de concerts, et Harmonia Mundi produit un luxueux double livre-disque en forme de galerie sonore suivie d’un concert chez Pierre Crozat, où musique italienne et musique française (extraits tirés du catalogue maison) illustrent l’art très particulier de Watteau. Car de même qu’il y a des tableaux qui émettent des vibrations et d’autres qui sont inertes, la peinture de Watteau n’évoque pas d’univers sonore évident. Qui sont ces gens ? Des nobles ? Des paysans ? Des nobles jouant les paysans ? Des acteurs jouant les nobles et les paysans ? Des musiciens ? Des figurants ? Les vrais musiciens jouent-ils en coulisse ? Jouent-ils de la musique noble ou paysanne ? Les fêtes galantes sont-elles des scènes de théâtre, les jardins de rêve des toiles peintes ? Watteau lui-même n’était apparemment pas musicien. En ce temps où l’imitation de la nature semblait plus vraie que la nature elle-même, la musique était-elle ce que l’on croit aujourd’hui ? Ce génie de l’incertitude est peut-être la clé pour mieux écouter Rameau et Couperin, Rebel et Corelli. A expérimenter.

François Lafon

Bruxelles, Palais des Beaux-Arts, du 8 février au 12 mai. www.bozar.be - La Musique de Watteau, 2 CD Harmonia Mundi

Photo : Watteau - La Partie carrée © DR

Retransmis en direct et en Mondiovision (soixante pays), le Concert du Nouvel an à Vienne, sous la baguette de Franz Welser-Möst, directeur (entre autres) de l’Opéra. Cérémonial immuable : valses et polkas célèbres, quelques raretés liés à l’actualité (hommages à Wagner et Verdi, les bicentenaires de l’année), gags tous publics (distribution de peluches, le chef se retrouvant coiffé d’une toque de cuisinier), ballets façon Châtelet 1950, le tout sponsorisé par Rolex. Signe de modernité : la caméra valse elle aussi (plongées-contre-plongées : on se croirait à Disneyland), et l’éclairage transforme le vieil or du Musikverein en papier de chocolat et les fleurs fraîches en bouquets artificiels. Froideur du chef (gestique calculée, masque figé), professionnalisme des musiciens. Quelques jours avant de claquer la porte du festival de Salzbourg pour cause de plannings surchargés, Franz Welser-Möst a fait le buzz en dénonçant la « tabloïdisation » de la musique : « L'art doit sonder les profondeurs, mais il est aussi l'expression de son époque. Or nous vivons à l’âge de la superficialité ». Son apparente obstination, en ce 1er janvier, à débarrasser la musique des Strauss de son contenu festif est peut-être une nouvelle forme de cette dénonciation. En attendant, Prosit Neujahr (bonne année) quand même.

François Lafon

Photo © DR

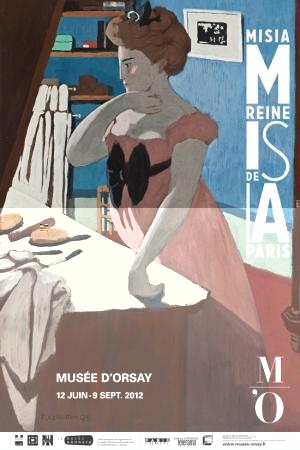

Plus que trois semaines à Paris au Musée d’Orsay, puis d’octobre à janvier au Musée Bonnard du Cannet (Alpes-Maritimes) : Misia, reine de Paris. Il s’agit de Misia Godebska, alias Misia Natanson (1er mariage), Misia Edwards (2ème mariage), plus connue sous le nom de Misia Sert, de son 3ème mariage avec le peintre catalan José Maria Sert. Comme elle a posé pour ses amis Bonnard, Vuillard, Vallotton, Toulouse-Lautrec, Renoir et quelques autres, l’exposition est déjà un concentré de chefs-d’œuvre. Comme elle a été de la plupart des aventures mondaines et esthétiques de la Belle Epoque à la seconde Guerre mondiale (c’est elle, entre autres, qui a présenté Cocteau à Diaghilev), on y voit défiler le gotha d’un monde révolu. Propos glané au détour d’une salle : « Vous savez, c’était aussi une musicienne ». Merci à l’exposition de rappeler que cette muse (on ne compte pas les célébrités qui se seraient jetées à l’eau pour elle) était avant tout une pianiste surdouée, élève de Fauré et partenaire de Marcelle Meyer, connue dans les salons (elle ne jouait que là) pour ses interprétations de Beethoven, Schubert et Chopin. Elle a fréquenté Stravinsky, soutenu Debussy et inspiré Ravel qui lui a dédié sa mélodie Le Cygne (3ème des Histoires naturelles de Jules Renard) et son poème chorégraphique La Valse. Mais nous sommes en France, et dans son éclectisme (sa camarade Gabrielle Chanel l’appelait Madame Verdurinska), cette faiseuse de tendances n’a été qu’aussi une musicienne.

François Lafon

Paris, Musée d’Orsay, jusqu’au 9 septembre. Le Cannet, Musée Bonnard, du 13 octobre au 6 janvier 2013

Village gaulois. Lundi 30 juillet, L’Amour est dans le pré et les Jeux olympiques sont en tête des audiences TV. La Flûte enchantée en direct du festival de Salzbourg (Arte) est en douzième position : 230 000 téléspectateurs. Mardi 31, soirée Roberto Alagna sur France 3 : 1 992 000 fans, quatrième place derrière Maison à vendre (M6) pour C’est magnifique ! (Alagna chante Luis Mariano), suivi de Turandot en direct des Chorégies d’Orange. On ne compare pas l’incomparable : à l’heure où Yannick Agnel gagne sa deuxième médaille d’or, regarder La Flûte, dirigé par Nikolaus Harnoncourt dans la mise en scène 100% Regietheater de Jens-Daniel Herzog, relève de l’acte de résistance. En revanche Turandot, remporté de haute lutte par Alagna qui, malade, avait failli ne pas arriver au bout de la première représentation samedi 29, a l’attrait des jeux du cirque. Bel exemple de grand écart culturel pourtant : d’un côté l’opéra qui pense, de l’autre les athlètes du lyrique. Ce qui ne veut pas dire que les athlètes ne pensent pas, ni que, replay aidant, les fans d’Harnoncourt ne puissent pas être aussi des supporters des JO.

François Lafon

Sur France 2 le 7 février à 0 h 35 (bien payé pour du classique, cela pourrait être 5 h du matin), Esa-Pekka Salonen, antimaestro, d’Emmanuelle Franc. Exercice difficile : comment tenir 52 minutes avec un chef vedette mais discret (d’où le titre rabâché d’Antimaestro ?) doublé d’un compositeur dit « contemporain » ? C’est au Châtelet, pendant le festival Présences 2011 dont il était l’invité d’honneur, que la réalisatrice a talonné l’antimaestro : répétitions de ses propres œuvres et de ses musiques préférées (Varèse, Lutoslawski) avec le Philharmonique de Radio France, extraits de concerts, réactions à chaud et entretiens au calme, filmés peu après en Finlande, dans sa superbe maison lacustre. Affable et probablement timide, Salonen est à la fois spontané et réservé, ce qui complique le passage à la confidence. Ce qu’il dit a l’air tout simple, voire banal, et pourtant - un habile montage aidant - son portrait se dessine assez nettement : « J’étais un adolescent rétif à l’autorité, dit-il en substance, l’envie de composer m’a donné une raison d’être, et je suis devenu chef pour gagner ma vie. » Il avoue aussi que durant les périodes où il compose, dans le grand nord, la solitude lui pèse et l’excitation du concert lui manque. Il est en phase avec son public, qui l’aime davantage quand il dirige les œuvres des autres.

François Lafon

France 2, le 7 février à 0h35 Photo © DR

11,7 % d’audience pour La Grande Battle, hier soir sur France 2. « Kathleen Battle, la grande cantatrice américaine ? », plaisante Roberto Alagna, invité d’honneur de l’émission. Rien à voir non plus avec les jeux vidéo éponymes. Règle du jeu : composer et interpréter un morceau de musique actuelle (flamenco, rock, rap, musette, jazz) sur un thème classique : les beaux esprits frémissent. Nagui anime, Jean-François Zygel communique sa science, l’Orchestre OstinatO joue les thèmes, les concurrents concourent et vogue la galère. Bons points : on ne raconte pas trop de bêtises sur la musique et l’on échappe à l’habituelle mondanité béate (« C’est merveilleux la musique », « Nous sommes une grande famille », « Comme me disait Karajan… »). Mauvais point : les concurrents, sélectionnés sur Internet, ne sont pas très bons. Consolation : les téléspectateurs élisent le moins mauvais, un groupe nommé Accordzeam, qui jongle avec la Symphonie « Du Nouveau Monde ». Récompense : 20 000 euros en bons d’achat dans le réseau La Boite Noire du musicien. Universal, partenaire du projet, sort parallèlement un double CD comprenant, entre autre, les dix œuvres en lice. Trois heures (une de trop?) autour du classique (ou presque), en direct et en prime time, et un taux d’audience battu seulement par Les Experts, Manhattan (TF1, 23,4%) et Louis XI (France 3, 12,4%) : une prouesse, non ? Reste à savoir si l’expérience aura une suite.

François Lafon

Exposition au Palais Garnier : Les Tragédiennes de l’Opéra, 1875-1939. Tout est dans les dates. Passée la guerre, le cinéma a définitivement pris le pas sur la scène dans l’imaginaire populaire. Finis les monstres sacrées, les Sarah Bernhardt au théâtre, les Rose Caron à l’opéra. Il y aura des bêtes de scène tourmentées - Maria Callas - Maria Casarès -, puis on passera aux divas-tragédiennes à taille humaine. Au premier abord, l’exposition est réservée aux nostalgiques. Ces photos, superbement mises en scène, de Lucienne Bréval, de Blanche Deschamps-Jehin, d’Agnès Borgo, de Geneviève Vix, de Suzanne Blaguerie, ne disent plus grand-chose. Les codes de l’érotisme ont changé, et ces dames aux formes généreuses, aux poses étudiées, au regard souligné de fard prêtent à sourire. « Mais peut-on encore les entendre ? » demande Edouard Balladur invité au vernissage. Là est le problème : certaines de ces dames ont, dès le début du XXème siècle, essuyé les plâtres des studios d’enregistrement, mais les témoignages qu’elles ont laissé s’adressent à des oreilles expertes. Plus près de nous, on connaît, même dénaturée par le micro, la voix de Germaine Lubin, mais celle de Fanny Heldy est déjà plus difficile à apprécier. Quant à celle de Marcelle Demougeot, en 1904 dans Le Trouvère de Verdi … Des maquettes de décors, des bijoux - splendides pacotilles plus vraies que les vrais -, en disent beaucoup sur cet art de la grandeur de théâtre, et restituent cette époque où un port de bras, une expression douloureuse perpétuaient toute une tradition, dont le cinéma muet fera son miel. Le catalogue, magnifique (et assez onéreux : 49 €) est un bon sésame : textes d’introduction (La Diva et le directeur d’opéra, Muse et tragédiennes), portraits documentés et non dénués d’humour, signée, entre autres, André Tubeuf ou Pierre Vidal. Entre Mireille Berthon et Fanny Heldy, on trouve Françoise Rosay, voix météorique connue pour avoir remporté un certain succès en Thaïs au lendemain de la première guerre mondiale. On imagine le commentaire que cette dernière, une fois devenue la vedette de l’écran que l’on connaît, aurait fait sur tout cela, de sa voix rocailleuse et délicieusement faubourienne.

François Lafon

Au Palais Garnier, Bibliothèque-musée, jusqu’au 16 juillet, et du 10 au 25 septembre. Catalogue Les Tragédiennes de l’Opéra, Albin Michel, 289 p., 49 €

Une salle, un film : il y a la bombe de Docteur Folamour, la robe vichy de Lolita, la machine à écrire de Shining, le scaphandre de 2001, l’Odyssée de l’espace, l’uniforme de Barry Lindon, les masques de Eyes wide shut. Mais ce n’est pas tant à l’image qu’on se repère dans l’exposition Stanley Kubrick qui arrive à Paris après une longue promenade à travers l’Europe, qu’à la musique. Pump and circumstances : Full Metal Jacket ; La Pie voleuse : Orange mécanique ; Lux Aeterna de Ligeti : 2001 ; la Symphonie fantastique (citation du Dies Irae médiéval) : Shining. Technologie avancée au service de l’irrationnel : une méthode très kubrickienne. Ce n’est qu’en fin de parcours qu’on découvre (mais il faut bien chercher) la salle consacrée exclusivement à la musique. C’est une boite noire. Au mur, une citation : « Il ne semble pas y avoir grand intérêt à engager un compositeur qui, aussi excellent soit-il, n’est ni un Mozart ni un Beethoven lorsqu’un vaste choix de musique orchestrale, incluant des œuvres contemporaines et avant-gardistes, est à votre disposition. » A droite : le disque d’or de la B.O. d’Orange mécanique. A gauche, un tableau des affects de la musique selon Kubrick : cordes seules = solitude ; valse = une forme pour le monde. Au fond, un écran où passe en boucle un film d’une demi-heure illustrant ce tableau. Il n’y a plus, après cela, que la salle des films jamais tournés, à commencer par le Napoléon qui a fait peur à tous les producteurs. On ne pouvait déjà pas aller plus loin dans le mystère Kubrick.

François Lafon

Stanley Kubrick : l’exposition – A la Cinémathèque française, 51 rue de Bercy, 75012 Paris, jusqu’au 31 juillet (fermeture mardi) – cinematheque.fr

Golden Gate Award à San Francisco, Prix de la semaine de la critique au festival de Locarno, nomination à la European Film Academy. « Un film sur l’amour, la perfection et une note de folie », annonce l’affiche. En vedette : Lang Lang, Alfred Brendel, Pierre-Laurent Aimard, Till Fellner et … Stefan Knüpfer. Présenté partout, salué partout, Pianomania sort en salles. Pourquoi en salles, alors que ce documentaire d’une heure et demie sur le travail des pianistes sus-cités avec l’accordeur de la maison Steinway à Vienne (c’est lui, Stefan Knüpfer) aurait plutôt sa place un dimanche soir sur Arte ou Mezzo ? « Réaction élitiste, répondront les distributeurs. Ce document sur le vif, monté comme un thriller, s’adresse à un public beaucoup plus large. » Peut-être. N’empêche que l’essentiel du film porte sur la préparation du piano sur lequel Pierre-Laurent Aimard s’apprête à enregistrer L’Art de la fugue de Bach. Pour un connaisseur, le spectacle du virtuose fou de précision en discussion avec le MacGyver de la corde frappée est aussi savoureux que riche d’enseignements. Mais comme ne l’envoie pas dire Thomas Sotinel dans Le Monde : « Le secret des sons qui sortent d'un piano est minutieusement décrypté sous les yeux des béotiens sans que ceux-ci progressent beaucoup dans leur compréhension du mystère de la musique. » Qu’est-ce qui manque à ce Pianomania pour convaincre tout un chacun que la musique que l’on dit grande ne concerne pas que les professeurs Nimbus de l’accord parfait ? Un peu plus de pédagogie ? Une caméra qui ne regarde pas les artistes et leur drôle d’accordeur comme des oiseaux rares photographiés au téléobjectif ? En attendant, le document est précieux, et tant pis pour la démocratisation.

François Lafon

Pianomania, un film de Lilian Franck et Robert Cibis. En salles depuis le 5 janvier.

Photo ©Jour2fete

Si le Palais Garnier vous éblouit, allez voir aux Beaux Arts les deux expositions consacrées à son papa Charles. S’il vous énerve, ou vous fait rire, allez-y aussi. Qui dit Garnier pense gaffe : le jour de l’inauguration de l’Opéra, on avait oublié de l’inviter. Comme si l’on oubliait Jean Nouvel le jour où la Philharmonie de Paris verra le jour (l’affaire est relancée, une lettre présidentielle en fait foi). L’anecdote prend tout son sel si l’on sait que, à l’image du second Empire dont son monument est le symbole, Garnier, fils d’ouvriers, traînait le complexe du parvenu. Ce qui se dessine en filigrane, au fil de ces deux étages de plans, croquis, photos, lettres et objets (la mise en salles, signée par le metteur en scène d’opéra Robert Carsen, doit y être pour quelque chose), c’est le caractère du grand homme. On le découvre épistolier acerbe, dramaturge néophyte, caricaturiste sans pitié, mais aussi mégalomane, dépressif, cyclothymique, contradictoire. On fait la connaissance de son épouse, la riche et influente Louise Bary. On compare son projet d’opéra à celui, non moins pompeux, de Viollet-le-Duc, qui avait les faveurs de l’Impératrice. On se promène dans les villas qu’il a construites sur la Riviera française et italienne, on visite l’Opéra de Monte-Carlo, aussi chargé que l’autre, mais beaucoup plus petit. Une autre anecdote le résume tout entier : il a travaillé avec Gustave Eiffel, et a bien profité des inventions de ce dernier en matière de charpentes métalliques. Mais quand une pétition demandant le démontage de la Tour Eiffel a circulé, il l’a signée.

François Lafon

• Charles Garnier, un architecte pour un Empire : Ecole des Beaux Arts, 13 quai Malaquais, 75006 Paris. Du mardi au dimanche de 13 h à 19 h, jusqu’au 9 janvier 2011.

• L’œil et la plume : caricatures de Charles Garnier - Cabinet des dessins Jean Bonna, 14 rue Bonaparte, 75006 Paris. Du mardi au dimanche de 13 h à 19 h, jusqu’au 30 janvier 2011. (Attention : fermeture du 18 décembre au 3 janvier).

www.ensba.fr/expositions/garnier

Dans l’opéra-crossover de Rufus Wainwright Prima Donna, créé l’année dernière au festival de Manchester, la diva est française et s’appelle Régine Saint-Laurent : double symbole, relayé aujourd’hui par une exposition Régine Crespin au Palais Garnier. Bel exemple de repentance à la française : « Paris a été ingrat à l’égard de la seule grande voix hexagonale de l’après-guerre », clame sans relâche le lyricographe André Tubeuf, âme de l’exposition et préfacier du somptueux livre de photos qui fait office de catalogue. Les photos parlent d’elles-mêmes : Régine à l’accent ensoleillé et Crespin la diva chinchilla, la débutante aux rôles (trop ?) lourds et la coqueluche de Bayreuth et du MET, la prof de chant coiffée d’un turban et la Crespinette goualant chez Guy Lux. Sur place, à Garnier, les reliques : manuscrits, contrats, partitions annotées, médailles, programmes, pour la plupart conservés à la Bibliothèque-Musée de l’Opéra. Tout un monde déjà lointain, un âge dur qu’on se plait à voir aujourd’hui comme un âge d’or. Un pendant - n’en déplaise aux gardiens du temple - à l’exposition Dalida à l’Hôtel de Ville.

François Lafon

Exposition Régine Crespin. Palais Garnier, angle rue Scribe et Auber, Paris 75009. Jusqu’au 15 août.

Hommage à Régine Crespin, sous la direction de Christophe Ghristi. Contributions d’Hubert Nyssen et André Tubeuf. Actes Sud/Opéra National de Paris, 136 pages, 29 euros

Diffusion en direct sur Arte de Don Giovanni depuis le festival d’Aix. Mise en scène du jeune Dimitri Tcherniakov, lancé par un Eugène Onéguine formidable importé du Bolchoï au Palais Garnier, il y a deux ans. Cette fois, le titre est grand public, mais le spectacle ne l’est pas. En prélude, un générique projeté sur le rideau : Zerline n’est plus une paysanne mais la fille de Donna Anna, Donna Elvira sa cousine, et le valet Leporello est promu parent (pauvre ?) du Commandeur. Exeunt les différences de classe (les maîtres, le valet, les paysans) qui structurent l’intrigue. Tout se passe dans un salon cossu, où les personnages vont se laisser aller comme on ne le fait pas… dans un salon cossu. C’est du pur Regietheater, une sorte de palimpseste sans scrupules, présupposant de la part du spectateur qui veut bien se prêter au jeu une parfaite connaissance de l’ouvrage. L’amateur éclairé comprendra à la fin que nous ne sommes plus chez Mozart mais chez Agatha Christie, et que, comme dans Le Crime de l’Orient-Express, le complot contre le transgresseur était ourdi de longue date. Comme Tcherniakov est malin, il retombe sur ses pieds, mais au prix de quelles acrobaties ! Lui qui ne voulait pas que les gens viennent voir « son » Don Giovanni pour entendre de la belle musique chantée par de belles voix, il doit n’être qu’à moitié satisfait : les voix sont ordinaires, mais la musique est d’autant plus belle que le chef Louis Langrée dirige avec finesse le Freiburger Barockorchester. Il y a des huées dans la salle, que les preneurs de son ne peuvent masquer. Le Rossignol de Stravinsky, pertinemment mis en scène par Robert Lepage au même festival d’Aix, aurait été plus accessible au commun des mortels. Mais Stravinsky en presque prime time, même sur Arte, ça ne doit pas le faire.

François Lafon

Don Giovanni, festival d’Aix en Provence, Théâtre de l’Archevêché, les 9, 12, 14, 16, 18, 20 juillet. Sur Internet : Arte + 7

Prochains directs du Metropolitan Opera de New York : Simon Boccanegra, de Verdi, avec Placido Domingo (6 février), Hamlet, d'Ambroise Thomas, avec Simon Keenlyside et Natalie Dessay (27 mars), Armida, de Rossini avec Renee Fleming (1er mai).

A propos : bonne année !

Lully l'incommode, d'Olivier Simonnet. Arte, lundi 28 décembre à 23 h.

(Johannes, pas Helma) pour remplir les salles. Mais s'il les a plutôt vidées, c'est aussi – et même d'abord – parce qu'un tel nanar mériterait la Palme d'Or des Gérard (ces anti-Césars décernés annuellement par des cinéphiles facétieux). Voir Schumann (Pascal Greggory, tout mouillé), répondre d'un air agacé à Clara (Martina Gedeck, très bien, elle) lui demandant d'où il vient : « Ben, j'étais dans le Rhin », contempler la bonne s'arrêtant de récurer l'évier pour murmurer « Que c'est beau ! » en écoutant Brahms jouer à l'étage au-dessus, sont des expériences qu'un cinéphile ne vit pas tous les jours. La réalisatrice - à qui l'on doit l'ambitieux Allemagne, mère blafarde, sorti il y a juste trente ans – rêvait de faire faire pour l'occasion leurs débuts d'acteurs à Claudio Abbado et Hélène Grimaud. En voilà deux qui l'ont échappé belle !

Clara, de Helma Sanders-Brahms, avec Martina Gedeck, Pascal Greggory, Malik Zidi.

1 DVD Bodega. Sortie le 19 novembre.

Dans le superbe film de Jacques Audiard Un Prophète, par exemple, la musique vient quand il le faut, et tous les styles sont bons. Mais quand le film se termine, quand le petit casseur est devenu un pro du crime via l'école (de la) centrale, Audiard trouve la note qui nous emporte : la Complainte de Mackie (« Mackie, lui, a un couteau, mais le couteau, on ne le voit pas » ), qui ouvre L'Opéra de Quat'sous de Brecht et Weill. Le procédé est connu, et ladite Complainte a été mise à toutes les sauces, mais cette fois, cela colle vraiment. Du coup, on redécouvre le génie sous la rengaine.

Tiens, un centre commercial. Tiens, mais c'est La Bohème. La Bohème dans un centre commercial ? Mardi 29 septembre, Arte nous offre, en direct de Bâle, l'opéra de Puccini dans une version démocratique. Les chanteurs, munis d'un micro HD et reliés à l'orchestre par écouteur, évoluent comme tout un chacun, sauf qu'ils sont en costumes 1900, ce qui fait bizarre quand ils se retrouvent au MacDo pour fêter Noël. L'expérience - qui a l'air a priori moins incongrue que celle de La Traviata à la gare de Zürich tentée par Arte l'année dernière – serait presque réussie si Rodolphe chantait juste et Mimi en mesure (problèmes de micros, certainement).

Mais voilà que la chanteuse chargée du rôle de Musette fend la foule et se livre, tout en détaillant sa « Valse », à une démonstration exhaustive de tout ce qu'il ne faut plus faire à l'opéra : œillades appuyées, coups de rein aguicheurs, pâmoisons dans les bras des messieurs mûrs qui se trouvent là. On dirait que cette Bohème ne descend dans la rue que pour convaincre le bon peuple que l'opéra, ce n'est pour lui. Au moins ledit peuple (des figurants, peut-être) a-t-il gentillesse de ne pas siffler, ce que le public huppé n'aurait pas manqué de faire (quoique…). Les téléspectateurs, eux, sont conviés à visionner le spectacle sur Internet, en confectionnant eux-mêmes leur montage. Sitôt dit, sitôt fait : en lieu et place de Mimi toussant sur un parking, la contemplation du pont d'autoroute surplombant le décor donne à tout cela un petit côté Marguerite Duras. Détruire l'opéra, dit-elle ...

Mais voilà que la chanteuse chargée du rôle de Musette fend la foule et se livre, tout en détaillant sa « Valse », à une démonstration exhaustive de tout ce qu'il ne faut plus faire à l'opéra : œillades appuyées, coups de rein aguicheurs, pâmoisons dans les bras des messieurs mûrs qui se trouvent là. On dirait que cette Bohème ne descend dans la rue que pour convaincre le bon peuple que l'opéra, ce n'est pour lui. Au moins ledit peuple (des figurants, peut-être) a-t-il gentillesse de ne pas siffler, ce que le public huppé n'aurait pas manqué de faire (quoique…). Les téléspectateurs, eux, sont conviés à visionner le spectacle sur Internet, en confectionnant eux-mêmes leur montage. Sitôt dit, sitôt fait : en lieu et place de Mimi toussant sur un parking, la contemplation du pont d'autoroute surplombant le décor donne à tout cela un petit côté Marguerite Duras. Détruire l'opéra, dit-elle ...

A quoi sert la série Musique en images, créée en il y a vingt ans par Christian Labrande, à l'Auditorium du Musée de Louvre, maintenant que l'on trouve à peu près tout en DVD ou, mieux encore, sur Internet ? Peut-être à classer ce qui ailleurs est inclassable, à retrouver l'impression de rareté qui fait les délices de l'amateur, le tout sur un écran de cinéma, un grand écran qui vous domine, comme dirait Jean-Luc Godard, et non une télévision posée par terre. Pour "Fortune de Gustav Mahler", du 19 au 27 septembre, Henry-Louis de La Grange, pour qui l'auteur du Chant de la Terre n'a pas de secrets, a retrouvé des documents incroyables : une interview d'Anna Mahler réglant ses comptes avec sa mère Alma, Glenn Gould accompagnant la monumentale contralto Maureen Forrester, Maurice Béjart faisant travailler à Jorge Donn sa chorégraphie de la 5ème Symphonie, et même, clin d'œil réservé aux happy few, Willem Mengelberg dirigeant en 1931 l'Adagietto de L'Arlésienne de Bizet, dont Mahler s'est inspiré pour l'Adagietto de ladite 5ème. Le reste est à peine moins alléchant.