Maestro, de Bradley Cooper. 2h11. Disponible sur Netflix

L’Enlèvement, de Marco Bellocchio. Actuellement en salles.

Tár, de Todd Field. Cate Blanchett, Nina Hoss, Noémie Merlant. 2h 38min

Maria by Callas de Tom Volf (1h53 min.), sortie au cinéma le 13 décembre (Photo © DR)

Maison de Radio France, Studio 104, 27 octobre (Photo : Elena Kuzmina dans La Nouvelle Babylone © DR)

Sortie au cinéma de Marguerite de Xavier Giannoli, librement inspiré du personnage de Florence Foster-Jenkins, « The worst diva in the world ». Rien d’un biopic (on en attend un signé Stephen Frears, avec Meryl Streep – voir ici), plutôt une variation sur la relativité de l’art. Une coproduction franco-tchéco-belge « en costumes » à budget confortable, fondée sur la présence à l’affiche de Catherine Frot, une des actrices françaises les plus populaires (ce que l’on sait) et les mieux payées (ce que l’on sait moins). Bouche à oreille flatteur : ovation à la Mostra de Venise, superlatifs télévisuels du genre : « Attention, culture ! », César annoncé pour l’interprète principale. Au mystère fondateur du mythe Foster-Jenkins (Qui était-elle au fond ? Savait-elle qu’elle chantait mal ? Se moquait-elle du monde ?) Giannoli - cinéaste de Superstar, Quand j’étais chanteur et Les Corps impatients, titres parlants – en oppose un autre, celui du visage de sphinx, du jeu décalé de sa vedette. Cette Marguerite Dumont, frustrée en amour mais riche à millions, agneau au milieu des loups, se rend-elle compte que sa passion non-partagée pour la musique fait d’elle la proie d’un petit monde peu reluisant (mondains intéressés, journalistes sans scrupules, professeur de chant escroc…) ? Le spectateur, lui, n’en ignore rien, tant le trait est gros. On se voudrait chez Visconti (intérieurs 1920 soignés), on se retrouve chez Gérard Corbiau : musique et frustration, sublime et sordide, la recette Farinelli. Bon point : Catherine Frot est crédible quand elle chante, sa propre voix mêlée à celle d’une véritable cantatrice (non mentionnée au générique), laquelle s’ingénie avec succès à couaquer plus fort encore que la vraie Foster-Jenkins.

François Lafon

Marguerite, de Xavier Giannoli, avec Catherine Frot, Michel Fau, André Marcon. En salles à partir du 16 septembre

Volume 2, après Dietrich Fischer-Dieskau (voir ici), de la Bruno Monsaingeon Edition : Yehudi Menuhin. Treize films, huit DVD (ou quatre Blu-ray) de concerts et d’entretiens, de connu et d’inconnu, de classiques et d’inclassables (Les Quatre Saisons de Vivaldi avec un orchestre d’enfants). Vingt-sept ans de collaboration entre le Menuhin le maître et Monsaingeon l’élève, lui-même violoniste avant d’être cinéaste et filmant son sujet avec une proximité que n’ont pas ses pourtant célèbres portraits de pianistes (Glenn Gould, Sviatoslav Richter) ou de chanteurs (Fischer-Dieskau, Julia Varady). Moments forts : trois heures et six minutes de « Conversations avec Menuhin » dans sa villa de Mykonos (partiellement utilisées dans Le Violon du siècle – 1994 – donné en ouverture du coffret), le 3ème mouvement du Concerto d’Elgar, « archive d’origine inconnue » présentée dans son (problématique mais émouvant) état d’origine, mais aussi et peut-être avant tout Retour aux sources, trilogie fleuve illustrant le come-back de Sir Yehudi dans sa Russie d’origine, où il a été longtemps persona non grata. Prouesse de l’ensemble : éclairer le phénomène Menuhin sous toutes ses faces (et Dieu sait…) sans insister sur le cliché « peace and love » dont l’artiste - volontairement ou non - s’est laissé affubler. Difficulté récurrente : faire abstraction des aigreurs sonores et problèmes d’intonation de Menuhin au violon dans les années 1970-1980, largement représentées ici. « Techniquement et musicalement, Menuhin a pris des risques qu’aucun de ses confrères, même les plus grands, n’a osé prendre » déclarait Monsaingeon en 1999 lors de la disparition du grand homme. Pour le centenaire de sa naissance, en 2016, un second volume de documents tout aussi rares sera accompagné de l’album Passion Menuhin – Album d’une vie réédité pour l’occasion.

François Lafon

Bruno Monsaingeon Edition vol. 2 : Yehudi Menuhin. Un coffret de 8 DVD ou 4 Blu-ray EuroArts – Idéale Audience. projection de Retour aux sources, épisodes 1 et 2, 25 novembre à 20h au cinéma Balzac, Paris, en présence du réalisateur

Non content d’être filmé comme une émission de variétés et de raconter une histoire à côté de laquelle les romans de Delly passent pour du Stendhal, le Grace de Monaco d’Olivier Dahan fait un usage du classique au niveau zéro. Grace Kelly a la nostalgie de son Amérique natale ? « O mio babbino caro » (O mon papa chéri) du Gianni Schicchi de Puccini. La Callas et Onassis (que tout le monde appelle Ari, comme le prince Rainier n’est autre que Ray !) sont omniprésents ? Hop, une belle soirée où la diva (du moins son clone) chante « Ebben ? Ne andro lontana ? » de La Wally d’Alfredo Catalani, que personne n’ignore plus depuis le Diva de Jean-Jacques Beineix. Et lorsque Grace évoque ses états d'âme avant de triompher enfin de cet affreux monde de requins et de prononcer un long discours à la philosophie de pacotille sur le thème « Faites l’amour, pas la guerre » (pas tout à fait dit comme ça, certes), c’est le Miserere d’Allegri version guimauve qui sert de fond sonore. Snif ! Ça racole, ça racole. Rassurez-vous quand même : question sirop, la musique originale est pire. Quand un film est une daube, il l’est jusqu’au bout.

Gérard Pangon

Sur les écrans : Michael Kohlhaas d’Arnaud des Pallières d’après une nouvelle d’Heinrich von Kleist. Revenu bredouille du festival de Cannes (Sélection officielle), le film sort en salles le veille du 15 août : à histoire austère, exploitation austère. Une belle histoire d’ailleurs : tel le Prince de Hombourg (Kleist aussi), soldat victorieux puni pour avoir dû cette victoire à une désobéissance, Michael Kohlhaas, éleveur de chevaux spolié, rentrera dans ses droits, mais paiera pour s’être révolté contre son seigneur. Réalisation à contre-courant : rythme lent, clairs-obscurs, mouvements de caméra majestueux. Jeu d’acteurs minimaliste : masque noble, regard obstiné de Mads Mikkelsen (Kohlhaas), style classique de Bruno Ganz en gouverneur conciliateur, visage tourmenté de Denis Lavant en prédicateur huguenot. Bande son réaliste : vent dans les arbres, orage lointain, fers des chevaux sur les pavés, grincements des attelages, fracas des épées, râles des agonisants. De la musique aussi, rare mais bien placée, due à Martin Weehler et aux Witches, ensemble-vedette du label Alpha, qui s’est donné pour mission de « ramener du fond des âges l’ambiance des planches et des tavernes au temps de Shakespeare, privilégiant recherche, mémoire, intuition et improvisation ». Comme un pari fou, à l’image du film, de mettre la technique moderne au service d’une expression très ancienne, de raviver des sensations oubliées.

François Lafon

Michael Kohlhaas, d’Arnaud des Pallières. Scope, couleur, 2h 02 min. Sortie le 14 août. Photo © DR

Dix derniers jours pour visiter l’exposition Musique et cinéma à la Cité de la musique. Foule compacte, file d’attente, beaucoup d’enfants et d’adolescents, comme un mercredi en période scolaire. « Le mariage du siècle ? » demande le sous-titre de la manifestation. On le dirait bien, même si certains, connaisseurs affectifs, pointent les inévitables manques : « Je suis venue pour Peau d’Ane et ne la trouve pas. Jacques Demy à peine représenté par une page de partition des Parapluies de Cherbourg à la rubrique « La musique dicte sa loi », se plaint une dame. Affluence devant « l’écran aux génériques », applaudissements pour celui – génial - de Vertigo d’Hitchcock (musique de Bernard Herrmann). Public nombreux aussi pour le montage des grands moments de mariage musique/image dans la salle de projection, où Eyes Wide Shut (Kubrick/Ligeti – 1999) rencontre Fantasia (Disney - 1940) et Le Dingue du palace (Jerry Lewis en chef d’orchestre – 1960). Deux ados devant la console de montage de Gainsbourg, vie héroïque (Joann Sfar – 2010) : « Il n’y a que ça d’interactif ? » « De toute façon, il n’y en a que pour les classiques » « Même pas : il y a Star Wars sur les billets d’entrée, et presque rien dans l’expo », avant de se précipiter sur le juke-box « La Chanson après le film ».

François Lafon

Exposition Musique et cinéma, le mariage du siècle ? Musée de la musique, Paris, jusqu’au 18 août Photo © DR

Première sortie française en DVD, chez Bel Air Classiques, du film de Ken Russell The Music Lovers. En 1970, ce Tchaikovski psychédélique avait choqué, révolté, enthousiasmé, bref, était furieusement tendance. Le temps qui passe, la rareté des diffusions à la télévision en avaient fait un film culte, une pièce maîtresse, avec Women in love et Les Diables, de la filmographie chaotique laissée par cet Anglais de la génération des « angry young men ». Le parti-pris – expliquer le compositeur par sa seule homosexualité – était à l’époque un signe de la libéralisation des mœurs : le Tchaikovski officiel (et soviétique) d’Igor Talankine, sorti un an plus tôt, faisait carrément l’impasse sur le sujet. L’hystérie permanente, les scènes de rêves au ralenti, le mélange de chromo et de réalisme étaient eux aussi dans l’air du temps. On se régalait des visions du grand homme jouant son 1er Concerto pour piano, de son désespoir aux accents de la Symphonie pathétique (sous-titre français du film), on donnait comme géniales la scène du viol raté dans le train, la folie finale de Glenda Jackson en épouse catastrophe, rappelant la performance de l’actrice dans Marat-Sade de Peter Brook (autre film culte). Mais aujourd’hui, que reste-t-il de nos amours ? Un parfum seventies, justement, de grosses ficelles qui font sourire, un militantisme historique (pas tant que ça : l’homosexualité est de nouveau réprimée en Russie), et puis, quand même, le don de mettre en scène la musique, de donner envie d’en écouter, que l’on retrouvera dans les encore plus discutables Mahler et Lisztomania. La meilleure part, peut-être, de Ken Russell le Music lover, disparu il y a juste un an.

François Lafon

1 DVD Bel Air Classiques BAC 091

Plan-séquence : Théâtre des Champs-Elysées, le public attend le début d’un récital. Les lumières baissent, applaudissements, le silence se fait dans la salle, puis on entend les premières notes d’un Impromptu de Schubert. La caméra reste sur le public à l’écoute, laissant le soliste hors-champ. On verra dans le plan suivant que le pianiste est Alexandre Tharaud, qui dans sa loge reçoit la visite de son ancien professeur de piano. Dans Amour, le film de Michael Haneke, Palme d’Or au dernier Festival de Cannes, cette séquence musicale fait figure de divertissement, une escapade avant l’enfer. Le reste est un huis clos dans l’appartement de Georges et Anne, où le mari va assister au délabrement physique et moral de sa femme, victime d’une attaque cérébrale. Alexandre Tharaud, dans son propre rôle, y vient pour rende visite à son professeur et la découvre, très diminuée, sur une chaise roulante. Le pianiste devenu acteur pour un jour n’est pas ridicule face à ses partenaires (Emmanuelle Riva et Jean-Louis Trintignant), tout comme le chanteur William Shimmel qui fait aussi une très courte apparition comme le mari d’Eve (Isabelle Huppert), la fille du couple. Le talent musical de Tharaud est d’ailleurs peu sollicité. De musique, on en parle plus qu’on n’en entend dans ce film à la mise en scène tirée au cordeau où le silence prend de plus en plus de place. Haneke, qui ne rajoute pas de pathos, se refuse la facilité de souligner une scène avec un morceau de musique. Ecouter Beethoven ou Schubert semble même incongru pour ce couple d’octogénaires qui voit venir la mort. Quelle consolation peut-on trouver dans la musique quand la vie nous échappe ?

Pablo Galonce

Sortie en salles de Traviata et nous, un film de Philippe Béziat d’après l’opéra de Verdi, staring Natalie Dessay, Jean-François Sivadier et Louis Langrée. Il s’agit du making of du spectacle donné au festival d’Aix-en-Provence en 2011, diffusé en direct par Arte et récemment sorti en DVD chez Virgin. Un making of, en salle ? Ce n’est pas un making of comme les autres : pas d’interviews, pas de voix off, seulement (?!?) un montage de deux heures (sur quatre-vingt-dix enregistrées) relatant les répétitions de cette Traviata elle-même conçue, sur scène, comme une répétition. Une Traviata au troisième degré, donc. Au centre : Natalie Dessay - personnalité hors du comun, locomotive de l’entreprise - ou comment se fait l’alchimie entre l’actrice et la chanteuse qui coexistent en elle. La voir travailler avec Sivadier le grand monologue du 1er acte est passionnant, comme la voir à la fin chercher comment mourir, en tombant brusquement, sans que cela fasse « mort de théâtre ». Il y a des gros plans superbes, où l’on sent que le personnage prend vie, tandis que le piano qui accompagne la répétition laisse la place à l’orchestre. Mais il y a aussi des passages à vide, où le metteur en scène patauge, où les chanteurs sont fatigués, où les chœurs décrochent, qui font partie du jeu, mais plombent le film. Préalables conseillés : avoir vu le spectacle, avoir révisé sa Traviata, aimer la poussière des coulisses autant que les feux de la rampe. Ne serait-ce que pour éviter de se sentir bien seul dans la salle obscure.

Sortie en salles de Traviata et nous, un film de Philippe Béziat d’après l’opéra de Verdi, staring Natalie Dessay, Jean-François Sivadier et Louis Langrée. Il s’agit du making of du spectacle donné au festival d’Aix-en-Provence en 2011, diffusé en direct par Arte et récemment sorti en DVD chez Virgin. Un making of, en salle ? Ce n’est pas un making of comme les autres : pas d’interviews, pas de voix off, seulement (?!?) un montage de deux heures (sur quatre-vingt-dix enregistrées) relatant les répétitions de cette Traviata elle-même conçue, sur scène, comme une répétition. Une Traviata au troisième degré, donc. Au centre : Natalie Dessay - personnalité hors du comun, locomotive de l’entreprise - ou comment se fait l’alchimie entre l’actrice et la chanteuse qui coexistent en elle. La voir travailler avec Sivadier le grand monologue du 1er acte est passionnant, comme la voir à la fin chercher comment mourir, en tombant brusquement, sans que cela fasse « mort de théâtre ». Il y a des gros plans superbes, où l’on sent que le personnage prend vie, tandis que le piano qui accompagne la répétition laisse la place à l’orchestre. Mais il y a aussi des passages à vide, où le metteur en scène patauge, où les chanteurs sont fatigués, où les chœurs décrochent, qui font partie du jeu, mais plombent le film. Préalables conseillés : avoir vu le spectacle, avoir révisé sa Traviata, aimer la poussière des coulisses autant que les feux de la rampe. Ne serait-ce que pour éviter de se sentir bien seul dans la salle obscure.

François Lafon

Sortie en salles le 24 octobre Photo : Natalie Dessay et Jean-François Sivadier

Assommant, The Dark Knight Rises ? Le dernier volet de la trilogie Batman signée Christopher Nolan est pourtant tout aussi brillant que les deux précédents. Dans le cinéma d’action américain de plus en plus formaté d’aujourd’hui, Nolan se permet de fignoler son histoire pour en faire un portrait assez dévastateur de la société occidentale. Mais on dirait que toute cette subtilité doit entrer dans le cerveau des spectateurs avec le fracas de mille marteaux piqueurs. La meilleure façon de décrire l’écrasante partition composée pour le film par Hans Zimmer est de la comparer à un engin mécanique. De fait, elle s’intègre dans la bande son au même titre que les bruitages : la musique ne sert plus à donner un surplus d’émotion ou d'intensité aux images, elle est purement et simplement un déferlement de décibels.

Pour entendre comment un metteur en scène peut utiliser une musique intelligemment, il vaut mieux voir The Deep Blue Sea, tant que le film reste encore à l’affiche. Le film de Terence Davies, produit avec le budget d’un seul costume de Batman, est d’une économie de moyens (dans tous les sens du terme) qui rend encore plus touchante l’histoire d’une femme au bord du suicide. Toute la magistrale séquence d’ouverture, un long flashback onirique, est portée par le Concerto pour violon de Korngold, joué par Hilary Hahn. La musique ne revient qu’à la fin du film comme un postlude. La magistrale mise en scène se suffit certes à elle seule et nous transporte dans l’Angleterre des années 1950 où se situe l’action, mais le romantisme crépusculaire de Korngold y ajoute une touche nostalgique. En empruntant cette œuvre composée pour la salle de concerts, Terence Davies rend un hommage au compositeur autrichien exilé à Hollywood qui dans les années 1930 a créé un vrai style « classique » pour la musique de films. Si seulement Korngold avait pu revenir pour mettre en musique The Dark Knight Rises…

Pablo Galonce

Photos © DR

Des cinq Oscars remportés par The Artist, on a tendance à oublier celui de Ludovic Bource. Comme le film lui-même, sa musique est un habile pastiche : rythmes sautillants d’un xylophone pour évoquer le burlesque à la Chaplin, romantisme à la Max Steiner pour les moments plus mélodramatiques, c’est le monde sonore d’avant Citizen Kane (1941), le film d’Orson Welles avec lequel le talent du compositeur Bernard Herrmann s’est révélé. Quant aux notes qui accompagnent le climax de The Artist, elles ont été empruntées à la grande scène d’amour de Vertigo, le chef d’œuvre d’Alfred Hitchcock, dont la partition est signée par Bernard Herrmann, justement. C’est un choix cinéphile assumé du réalisateur Michel Hazanavicius, même si la musique est utilisée dans un autre sens : la grande montée wagnérienne de Herrmann (qui dans Vertigo rend, lui, un hommage à Tristan et Isolde) explose dans un lumineux accord au moment où Kim Novak et James Stewart s’embrassent, tandis que dans The Artist le même accord libérateur illustre le suicide raté de Jean Dujardin. Ce n’est pas le seul emprunt musical avoué dans le film. On y entend aussi une page d’Alberto Ginastera, peut-être en hommage aux origines argentines de Bérénice Bejo, la vedette féminine du film. Et il y a plus qu’un soupçon d'emprunt aux Planètes de Holst (non crédité, cette fois-ci) dans la scène du cauchemar. Le grand absent de ces Oscars (et pas seulement pour sa musique) est Drive, trop novateur sans doute pour le goût de l’Académie, qui cette année n’a eu d’yeux et d’oreilles que pour la cinéphilie nostalgique. Et puis Cliff Martinez, auteur d’une bande son qui colle parfaitement au rythme et à l’atmosphère du film, a eu le tort de créer une partition électronique au lieu d’utiliser un orchestre dans la bonne tradition hollywoodienne. Qui plus est, il l’a enrichie de chansons dont il n’est pas l’auteur, ce qui, selon les règles de l’Académie, l’a disqualifié pour être nommé aux Oscars de la meilleur musique « originale ». Un « hommage » à Bernard Herrmann ne doit sans doute pas faire partie de la même catégorie…

Pablo Galonce

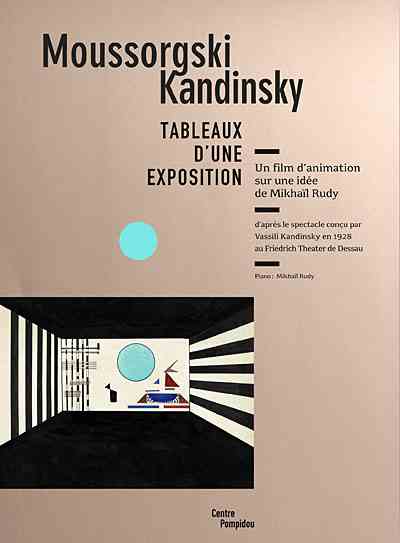

"Tableaux d’une exposition, un film d’animation sur une idée de Mikhaïl Rudy". Eternelle question : quel film se passait Moussorgski en composant sa géniale promenade pianistique au milieu des tableaux – beaucoup moins inspirés – de son ami Victor Hartmann ? En 2010, Leif Ove Andsnes a demandé au plasticien sud-africain Robin Rhode un habillage visuel. Une expérience, sans plus. Rudy, lui, part de ce que l’on sait du concert animé imaginé par Kandinsky au théâtre de Dessau en 1928 - décors impressionnants, éclairages sophistiqués, présence de mimes-danseurs – et fait avec ce qu’il a : les superbes aquarelles exposées à Beaubourg, un texte de Kandinsky lui-même décrivant assez précisément son spectacle, et une partition annotée par son assistant Felix Klee (fils de Paul) . Son film, sur la musique de Moussorgski jouée, bien-sûr, par lui-même, est une sorte de Fantasia revu par un peintre de génie et rythmé par un fin musicien. Tout un monde en une demi-heure.

François Lafon

Un DVD Centre Pompidou. www.centrepompidou.fr

A l’Auditorium du Louvre, Classique en images célèbre l’opéra du XXème siècle. Vingt-cinq projections, cartes blanches à Pascal Dusapin, Peter Eötvös, Philippe Manoury, Kaija Saariaho et quelques autres, coups de projecteur sur la création américaine et sur les rapports conflictuels du genre lyrique avec la télévision. Après les grandes productions de l’Opéra de Paris (jusqu’au 22 janvier), la proposition est austère : pour beaucoup d’opératophiles, Pelléas et Mélisande représente encore le comble de la modernité. C’est justement Pelléas que Philippe Boesmans a choisi comme ouvrage de référence, alors que Dusapin a préféré Moïse et Aaron de Schoenberg, Aperghis Le Nez de Chostakovitch, et Manoury … Le Chevalier à la rose de Strauss. Il y en a d’ailleurs pour tous les goûts dans ce brain storming en images, du Medium néo-vériste de Gian Carlo Menotti au swinguant Candide de Leonard Bernstein. Les œuvres de compositeurs invités, auxquelles mènent toutes ces références, n’en sont que plus différentes et inattendues. Allez, après cela, parler au singulier de l’opéra contemporain ! Christian Labrande, animateur de Classique en images, et Pierre Flinois, conseiller musical de l’opération, sont intarissables sur les difficultés que les musiciens eux-mêmes rencontrent pour obtenir l’autorisation de diffuser les versions filmées de leurs propres œuvres. Drôle de manière de faire sortir le genre du placard.

François Lafon

Auditorium du Louvre, Paris, du 2 février au 1er avril. www.louvre.fr

Photo : Kaija Saariaho

Mais pourquoi les archives de l’Opéra de Paris sont-elles pour la plupart introuvables en DVD ? Problèmes de droits, rétention de l’INA, médiocrité technique, manque d’intérêt (présumé) du public ? Treize d’entre elles – les plus anciennes jamais rediffusées – sont projetées cette saison à l’Auditorium du Louvre. Jusqu’à la fin janvier, quelques pépites : Les Noces de Figaro « de » Strehler repris en 1980 pour le départ de Rolf Liebermann (Solti dirigeant Janowitz, Von Stade, Popp, Bacquier, Van Dam), l’Otello de Verdi avec Placido Domingo et Margaret Price (1978), L’Enfant et les sortilèges (Ravel) et Oedipus Rex (Stravinsky) revus par Jorge Lavelli avec Seiji Ozawa au pupitre (1979), le Moïse de Rossini programmé par Massimo Bogianchino pour son arrivée à l’Opéra en 1983 (Samuel Ramey, Shirley Verrett, Chris Merritt), Adrienne Lecouvreur de Cilea avec Mirella Freni (1994), Guerre et Paix de Prokofiev en grand large sur la scène de Bastille (2000). La Scala de Milan, le Bolchoï de Moscou, le Mariinski de St Pétersbourg, le Staatsoper de Vienne ont ainsi été revisités, ces dernières saisons. On a même revu, à l’occasion de la résidence de Patrice Chéreau au Louvre, la Lulu de 1979, superbement filmée par Bernard Sobel, que l’on croyait à jamais cadenassée. Le DVD d’opéra n’a jamais bien marché, répètent les éditeurs : retransmissions mal travaillées, pléthore de spectacles inutiles, absence de bonus, prix prohibitifs. Les directs (MET ou Bastille) font en revanche recette en salles : il fallait bien le musée des musées pour exposer ces chefs-d’œuvre du passé.

François Lafon

Une Saison à l’Opéra de Paris. Six opéras filmés, du 17 décembre au 22 janvier. www.louvre.fr

(photo : Les Noces de Figaro, mise en scène Giogio Strehler)

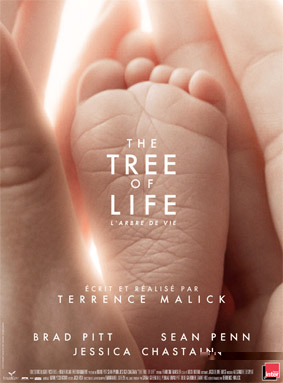

Une mère apprend par un télégramme la mort d’un de ses fils ; tandis que la caméra suit ce visage défait par la douleur, on entend des notes harmoniques suspendues des cordes et des étranges intervalles des bois : c’est le début de la Première symphonie de Mahler. Ainsi commence The Tree of Life, nouvel opus de Terrence Malick et Palme d’Or du dernier Festival de Cannes.

Du Big Bang (merci Kubrick) aux gratte-ciels en passant par les premières cellules et les dinosaures (merci Spielberg), le cinéaste fait un tour de plusieurs milliards d’années dans l’univers entier pour s’intéresser finalement à un seul enfant élevé dans l’Amérique idyllique des années 1950 où l’on vit dans un éternel coucher de soleil d’été. La bande son de ce Kindertotenlieder panthéiste et mystique au message très simple (« aimez-vous ») ravira plutôt les amateurs de sensations planantes, tellement Malick abuse des pages pour chœur et orchestre à tendance néotonal : Giya Kancheli, Zbigniew Preisner, John Tavener, Henryk Górecki donnent le ton du film plus encore que les bribes de musique originale composée par Alexandre Desplat. Mais on entend aussi Smetana (la Moldau pour illustrer la joie des jeux d’enfants), Couperin, Holst et à nouveau la Première symphonie de Mahler pour accompagner la mort d’un autre enfant.

Il y a même la Toccata et fugue en ré mineur de Bach, jouée à l’orgue par Brad Pitt, père autoritaire, musicien raté plein d’amertume et admirateur de Toscanini au point de faire écouter à sa famille pendant le dîner l’enregistrement de la Quatrième symphonie de Brahms par le maestro. Mais le vrai point d’orgue arrive à la dernière scène où, avec le Requiem de Berlioz en fond sonore, Sean Penn (c’est l’enfant devenu adulte) fait un voyage mystique au royaume des morts pour retrouver toute sa famille. Qui a dit que la frontière entre le sublime et le ridicule était mince ?

Pablo Galonce

Faut-il aller voir Pirates des Caraïbes 4 ? Pas vraiment : dans sa version en simple “2D”, ce blockbuster est assez pénible à regarder, et on ne voit pas ce que la version en 3D sortie en même temps peut apporter sauf peut-être la sensation de plonger dans le décolleté généreux de Penélope Cruz, la vedette féminine. Dirigé très poussivement par Rob Marshall, cet avatar des aventures de Jack Sparrow (Johnny Depp, en roue libre) n’a même pas l’humour truculent qui sauvait les trois précédents volets mis en scène par Gore Verbinski. La bande son est à l’avenant : une partition tonitruante comme Hans Zimmer sait bien les composer. Un seul moment dans le film retient pourtant l’oreille : quand le très catholique Roi d’Espagne, sous les traits d’un beau brun ténébreux comme il se doit (depuis le XVIè siècle tous les monarques espagnols sont plutôt blonds aux yeux bleus, mais on aura compris que l’exactitude historique n’est pas vraiment le souci du scénario) arrive en personne pour détruire la Fontaine de l’Eternelle Jouvence (que par ailleurs tout le monde cherche, vous suivez encore ?), on entend très nettement les notes du “Dies Irae”, partie essentielle de la Messe des Morts médiévale, tout comme dans le Sabbat de la Symphonie fantastique de Berlioz. Hans Zimmer (allemand, et pas américain) aime ce genre de clin d’oeil : déjà dans sa partition pour Gladiator de Ridley Scott, au moment où Russell Crowe se sent condamné, il avait introduit presque note par note le thème de la mort du héros du Ring de Wagner. Difficile d’échapper à une petite interprétation théologique de ce nouveau clin d’oeil. D’autant plus que le scénario de Pirates des Caraïbes 4 tourne lourdement autour du thème de la rédemption, et qu’on y voit même un pasteur protestant (incarné, lui, par un blond bien anglo-saxon passé par une salle de gym) essayer de sauver l’âme d’une sirène. Pourquoi alors associer le Roi catholique au “Dies Irae” : pour le désigner comme l’instrument de Dieu (il vient après tout détruire la Fontaine au motif qu’il s’agit d’un instrument païen) ou au contraire pour souligner le danger mortel que les catholiques représentent ? Presque millénaire, le “Dies Irae” est en train de devenir un lieu commun de la musique de film : Stanley Kubrick ouvrait déjà The Shining avec ce même thème, joué aux synthés par Wendy Carlos, avec un effet terrifiant et solennel. Mais là on parle de vrai cinéma...

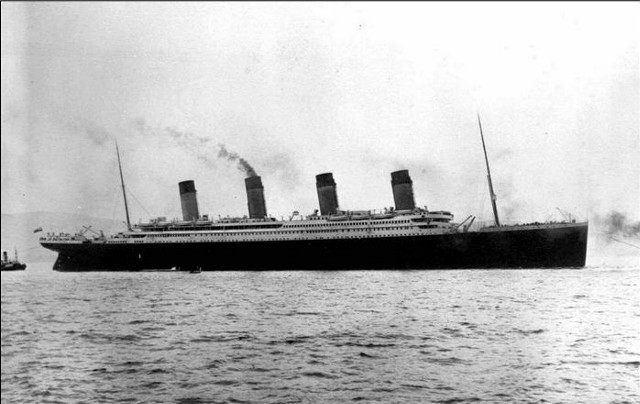

Selon le tabloïd anglais Sunday Mirror, le violon sur lequel Wallace Hartley a joué "Plus près de Toi mon Dieu" pendant que le Titanic coulait a été retrouvé. Il sera mis aux enchères en 2012, à l’occasion du centenaire du naufrage, et pourrait être vendu un million de dollars. Comment a-t-on retrouvé le violon, où a-t-il passé tout ce temps ? Mystère ! Le musicien, à l’époque, aurait été sorti de l’eau serrant l’instrument dans ses bras, mais c’est les mains vides que son corps aurait été rapporté à sa fiancée. Une boite à violon, frappée aux initiales WHH, constituerait une pièce à conviction. Tout cela est distillé par le biographe people Steve Turner (auteur, entre autres, d’un livre sur Cliff Richards), qui vient de sortir The Band that played on, une vie romancée des huit musiciens constituant l’orchestre du Titanic. Une fois l’authenticité établie, une lucrative tournée de concerts n’est pas exclue. Céline Dion chantant My Heart will go on, Leonardo DiCaprio et Kate Winslet cheek to cheek sur fond d’océan, un violon sorti de l’eau mais encore en état de marche : il suffit d’y croire.

François Lafon

Play back or not play back ? Rien de très musical dans la carrière de Liz Taylor, si ce n’est, en 1977, une adaptation au cinéma d’A Little Night Music, le musical de Stephen Sondheim d’après le film d’Ingmar Bergman Sourires d’une nuit d’été. Le film, réalisé par le producer de Broadway Harold Prince, n’a pas marqué les mémoires, mais les fans de la star se chamaillent encore : est-ce vraiment elle que l’on entend susurrer le tube Send in the clowns d’une voix pas très assurée ? Réponse officielle : oui. You Tube aidant, jouez au jeu cruel des comparaisons. Evitez Catherine Zeta Jones (l’année dernière à Broadway), et délectez-vous du génie d’interprète de Judi Dench (Londres, 1998). Pour consoler les fans de Liz : Judi Dench a elle aussi joué Cléopâtre, avec Anthony Hopkins en Marc-Antoine, mais au théâtre, dans la pièce de Shakespeare. On en a moins parlé que du film de Mankiewicz.

François Lafon

En 3D, comme Avatar : c’est le petit plus inauguré par l’English National Opera pour la retransmission, en direct sur la chaîne TV Sky 3D et en salles, de sa nouvelle production de Lucrèce Borgia de Donizetti. Le cinéaste Mike Figgis (Leaving Las Vegas), qui met le spectacle en scène, a même imaginé, en plus des entractes avec visite des coulisses et interviews des chanteurs, des interludes filmés racontant la jeunesse de l’illustre empoisonneuse, composés, entre autres, d’extraits de la Lucrèce Borgia d’Abel Gance avec Edwige Feuillère (1935). Le 5 mars, la Carmen du Covent Garden sera donnée en salles en 3D, mais pas en direct. L’opéra sur écran n’est plus un ersatz, et offre davantage que le spectacle live. Davantage ? Et la voix au naturel, et la présence scénique, et la sensation d’assister à une aventure unique ? Ne tremblez pas, chers abonnés : en 3D ou non, les caméras ont encore besoin (pour combien de temps ?) d’avoir quelque chose à filmer.

François Lafon

Lucrezia Borgia, du 31 janvier au 3 mars à l’English National Opera, Londres. En direct le 23 février sur Sky Art 2, Sky 3D et des salles de cinéma. (Photo extraite du film d'Abel Gance)

Emergeant du déluge de commentaires sur Claude Chabrol : « Lui qui était un grand mélomane… » Ouf ! Quelqu’un l’aura dit (Isabelle Huppert ? Marin Karmitz ?). Dans le cinéma français des années 1960, baigné - dans le meilleur des cas - des « à la manière de » de Georges Delerue (Stravinsky, Bartok, Strauss, Hermann), les films de Chabrol détonnaient, si l’on ose dire. Qu’est-ce que c’était que ces musiques étranges, dissonantes, qui avaient l’air de se moquer des acteurs et de contredire le metteur en scène ? Chabrol, que les mélodies aimables de Paul Misraki ne contentaient plus, était allé chercher Pierre Jansen, un pur et dur de l’avant-garde, disciple d’Ernest Bour et Bruno Maderna. Les valses déglinguées de Landru, le trio bourgeois (piano-violon-violoncelle) de La Femme infidèle, le clavecin perce-oreille du Boucher, la Symphonie concertante pour orgue, piano et orchestre de La Décade prodigieuse, c’était lui. Pour élargir l’univers avant-gardiste de son musicien, le cinéaste lui faisait écouter Britten et Chostakovitch, deux bêtes noires des fidèles de Darmstadt. Quand, dans les années 90, Matthieu Chabrol, fils de Claude, a succédé à Jansen, là le public n’a pas été dépaysé : mêmes dissonances, mêmes mariages instrumentaux hors normes. Musique et gastronomie : une recette chabrolienne. Quel meilleur moyen de nous faire entrer dans la tête de ces bourgeois qui ruminent des pensées inavouables dans des intérieurs raffinés ? Dans La Cérémonie, les domestiques assassinent les maîtres pendant qu’ils regardent Don Giovanni à la télévision. Encore une histoire de dissonance.

François Lafon

Pas de chance, Mozart, au cinéma. Deux films, ce printemps, le mettent en scène. L’un, Don Giovanni, naissance d’un opéra, est signé Carlos Saura. On y voit Lorenzo Da Ponte et son ami Casanova imaginer un nouvel ouvrage tiré du mythe (rebattu) de Don Juan, et s’adjoindre Mozart pour la musique. Ce dernier est présenté comme un génie mal aimé, un malade qui se soigne en prenant des bains glacés. Saura, qui s’est reconverti dans l’art pour l’art depuis la fin du franquisme, donne dans le trompe-l’œil baroque. Mais n’est pas Fellini qui veut, et ses jeux de miroir débouchent sur un océan de lieux communs (où est le théâtre, où est la vraie vie ?), auxquels perruques poudrées et éclairages à la Barry Lindon n’ajoutent pas grand-chose.

René Féret, lui, est plus sobre. Dans le ton mineur de La Communion solennelle et de L’Enfant du pays, son Nannerl, la petite sœur de Mozart (rien à voir avec la chanson rigolote de Marie-Paule Belle) expose une thèse et défend une cause. Si elle avait été un homme, Nannerl aurait volé la vedette à Wolfgang et aurait composé des chefs-d’œuvre, au lieu d’être mise sous le boisseau par son papa Leopold. Sous les perruques (plus classiques, plus Comédie-Française que celles du film de Saura) gronde déjà la révolution. Quand commence ce film-là, Mozart a dix ans, et n’en est pas encore à composerDon Giovanni. La musique est à l’avenant, indiscrète chez Saura, discrète chez Féret. Dans les deux cas, c’est la marque Mozart que l’on vend. Esthétisme dans l’un, militantisme dans l’autre. Deux pièges dans lesquels, justement, Mozart n’est pas tombé.

René Féret, lui, est plus sobre. Dans le ton mineur de La Communion solennelle et de L’Enfant du pays, son Nannerl, la petite sœur de Mozart (rien à voir avec la chanson rigolote de Marie-Paule Belle) expose une thèse et défend une cause. Si elle avait été un homme, Nannerl aurait volé la vedette à Wolfgang et aurait composé des chefs-d’œuvre, au lieu d’être mise sous le boisseau par son papa Leopold. Sous les perruques (plus classiques, plus Comédie-Française que celles du film de Saura) gronde déjà la révolution. Quand commence ce film-là, Mozart a dix ans, et n’en est pas encore à composerDon Giovanni. La musique est à l’avenant, indiscrète chez Saura, discrète chez Féret. Dans les deux cas, c’est la marque Mozart que l’on vend. Esthétisme dans l’un, militantisme dans l’autre. Deux pièges dans lesquels, justement, Mozart n’est pas tombé.

François Lafon

Don Giovanni, naissance d’un opéra, de Carlos Saura, en salle depuis le 12 mai - Nannerl, la petite Sœur de Mozart, de René Féret. Sortie le 9 juin.

C’était l’époque où les metteurs en scène de théâtre entreprenaient le lifting du vieil opéra. Tandis que le Palais Garnier affichait Les Noces de Figaro dans la mise en scène de Giorgio Strehler, on allait au Studio Galande se repaître de La Mort de Maria Malibran (tourné en 1971). Vamps fanées maquillées comme Joel Grey dans Cabaret (le film de Bob Fosse, tout juste sorti), mélange d’airs d’opéra et de rock underground. L’auteur : Werner Schroeter, porte-drapeau, avec Rainer-Werner Fassbinder, Werner Herzog, Daniel Schmid et quelques autres, du « nouveau cinéma germanique ». Après cela, ce roi du kitsch protestataire réalisera des films à la gloire de l’Italie décadente (Le Règne de Naples, Palermo), s’illustrera dans des Conversations avec Michel Foucault (Gallimard) et fera des infidélités à ses égéries Magdalena Montezuma et Christine Kaufman avec des actrices telles Isabelle Huppert et Carole Bouquet, qu’il filmera en 1996 en compagnie de la diva Anita Cerquetti dans Poussière d’amour. Ironie du sort : celui qui maniait l’opéra comme une arme culturelle et considérait Maria Callas comme « une messagère entre Dieu et l’homme » a donné des mises en scène d’un grand nombre d’ouvrages lyriques (Luisa Miller de Verdi, Lady Macbeth de Mzensk de Chostakovitch, Fidelio de Beethoven, Intolleranza de Nono) qui ne resteront pas dans les annales. A Paris, il a monté à l’Opéra Bastille en 1994 une Tosca glaciale et grandiloquente, mais qui n’a pas quitté le répertoire : on pourra la revoir en avril 2011.

Des extraits des divers épisodes de la saga en haute définition et sur écrans géants, Anthony Daniels - interprète du Droïde de protocole C-3 PO - commentant l'action avec sa « voix de majordome britannique zélé » (c'est lui qui parle), une exposition de costumes et d'accessoires : le service après vente de Star Wars se poursuit ce soir à Bercy avec un show réservé à ceux qui connaissent par cœur les six films, mais aussi à ceux qui pourraient grossir leurs rangs et devenir à leur tour des consommateurs de Star Wars sous forme de DVD et autres produits dérivés. Mais le clou de la soirée consiste en la présence live du Royal Philharmonic Orchestra (créé en 1946 par Sir Thomas Beecham) interprétant la musique de John Williams sous la direction du chef et compositeur belge Dirk Brossé. Rappelons que pour l'enregistrement de la bande sonore des six films, John Williams dirigeait le London Symphony Orchestra, excusez du peu.

Un orchestre symphonique, ou le luxe absolu. De quoi faire réfléchir les habitués de la salle Pleyel ou du Théâtre des Champs-Elysées, pour qui la présence d'une centaine de musiciens venus tout exprès pour divertir leurs oreilles et adoucir leurs mœurs n'a rien de particulièrement impressionnant. La musique de Williams, élève de Mario Castelnuovo-Tedesco en composition et de Rosina Lhevinne à la Juilliard School pour le piano, sonne « comme du classique », dans la lignée de celle d'Erich Wolfgang Korngold ou Miklos Rozsa. En 1980, trois ans après la sortie du premier épisode (Un nouvel espoir) et quelques mois après celle du deuxième (L'Empire contre-attaque), le plus ancien orchestre américain, le Symphonique de Saint-Louis, avait fêté son centième anniversaire avec un gala comme on sait les organiser au pays de l'entertainment. Après l'entracte, Leonard Slatkin, à l'époque directeur musical de l'orchestre, avait cédé sa baguette à John Williams himself, pour diriger en direct la BO de Star Wars. Les invités, en smokings et robes du soir, étaient monté sur les sièges pour crier leur joie. Qu'aurait-il fait une fois la saga entrée dans la légende ? Le concert de Bercy va est peut-être nous donner la réponse.

Star Wars en concert. Palais Omnisports de Bercy, 17 mars, 16 h et 20h30. Places 51 euros et 99,50 euros. avosbillets.com

Ici, la polémique Dumas-Depardieu fait rage. En Amérique, où Depardiou est une star, elle étonne. Puisqu'aucun acteur français de couleur n'est bankable, pourquoi se priver d'une tête d'affiche ? On ne saurait être plus pragmatique. Et d'ailleurs, si le rôle avait échu à un acteur blanc mais moins connu, la polémique aurait-elle eu lieu ? Francis Perrin a joué pendant deux ans la pièce dont le film est tiré, et personne n'y a rien trouvé à redire. Ce qu'on remarque moins, c'est qu'au nom des grands principes, on en vient à nier l'art même de l'acteur, qui consiste justement à amener le spectateur à croire qu'il est ce qu'il n'est pas. Imaginez le monde de l'opéra saisi par la même bien-pensance. Plus d'Aida blanche passée au brou de noix, telle Sophia Loren (doublée par Renata Tebaldi) dans le film de Clemente Fracassi (1953). Et ne parlons même pas d'Otello, bien que l'Opéra de Birmingham ait, à l'automne dernier, fondé sa publicité sur le fait que, pour la première fois au Royaume-Uni, le rôle du Maure était chanté par un vrai noir ! On se rappelle les propos persifleurs de Franco Zeffirelli au sortir de la projection de La Bohème de Luigi Comencini (1988), avec Barbara Hendricks en Mimi. Daniel Toscan du Plantier, le producteur du film, avait pris la peine d'expliquer qu'au XIXème siècle, quelques filles des îles venaient tenter leur chance en métropole, mais la majorité des commentateurs avait renvoyé Zeffirelli à ses chères études. On ne sait pas, en revanche, si celui-ci s'était fendu d'une plaisanterie politiquement incorrecte lorsque la soprano afro-américaine Martina Arroyo avait chanté Madame Butterfly au MET de New York (1970), avec kimono à fleurs et aiguilles à tricoter dans les cheveux. Au début des années 1980, le baryton-basse Simon Estes s'était vu refusé le rôle de Wotan à Bayreuth parce qu'il était noir. Il avait en revanche eu le droit d'y chanter le Hollandais du Vaisseau fantôme, sans doute parce qu'il s'agit d'un damné. Là, oui, on peut parler de racisme. Mais aujourd'hui, le Jamaïcain Willard White est acclamé en roi des dieux nordiques, et personne ne s'est offert le ridicule de lui reprocher de voler le rôle à un grand blond.

Si l'on vous dit : Symphonie n°3 de Penderecki, Lontano de Ligeti, Uaxuctum de Scelsi, Christian Zeal And Activity de John Adams, Music for Marcel Duchamp de John Cage, ou Rothko Chapel de Morton Feldman, vous répondez : « programme du prochain festival Musica à Strasbourg ». Vous vous trompez : il s'agit de la bande originale de Shutter Island, le nouveau film de Martin Scorsese qui sort aujourd'hui en France. Il faut être le réalisateur de Taxi Driver et d'Aviator pour faire accepter une telle affiche à des producteurs en général plus sensibles à John Williams ou John Barry. Le sujet de Shutter Island se prête, il est vrai, à un contrepoint musical dérangeant, puisqu'il s'agit d'une enquête de police (inspecteur : Leonardo Di Caprio) dans un hôpital-prison (directeur : Ben Kingsley) réservé aux fous dangereux. Le réalisateur a fait confiance à Robbie Robertson, son conseiller musical attitré, l'homme qui a eu, en 1980, l'idée lumineuse d'accompagner du très sentimental Interlude de Cavalleria Rusticana de Mascagni les coups de poings du boxeur La Motta dans Raging Bull. Scorcese donne à Shutter Island des parrains de poids. Pour les images, il se réclame d'Orson Welles - en particulier du Procès, d'après Kafka, tourné en 1962 à la Gare d'Orsay -, et pour le son, de Stanley Kubrick, qui a, dans The Shining, fait de Ligeti et Penderecki des compositeurs à ne pas écouter la nuit. Pas la peine d'espérer que la bande originale battra celle d'Avatar : Paramount a retardé la sortie du film dans l'espoir que la conjoncture de 2010 serait plus favorable que celle de 2009 à l'exploitation d'un film destiné à un public adulte, c'est-à-dire moins enclin à aller au cinéma que les ados chéris des producteurs.

Shutter Island, de Martin Scorsese. Sortie en France le 24 février

Tout est spectacle, dans la vie de Gershwin, et l'on regrette que Sergio Leone n'ait pas en son temps tourné un Il était une fois en Amérique II dont il aurait été le héros. Il est vrai que la furie du biopic est plus récente, qui veut que les stars ne soient plus elles-mêmes, mais se glissent dans la peau d'autres stars du passé ou du présent. En attendant, Spielberg s'apprête à sortir un autre biopic, le plus risqué de tous, surtout en France et en Belgique : un Tintin en 3 D. Parce que maintenant, on ne se contente plus de créer des clones de nos idoles, il faut encore qu'ils soient en relief.

Un journaliste en plein marasme (Robert Downey Jr.), un vagabond schizophrène qui joue comme personne sur un violon à deux cordes (Jamie Foxx), une amitié défiant les tabous du racisme, des maladies mentales et des différences de classe, le tout inspiré d'une histoire vraie et filmé par un cinéaste anglais (Joe Wright) connu pour avoir réalisé des succès, tels Orgueil et Préjugés et Reviens-moi, mais aussi pour souffrir lui-même de dyslexie : avec Le Soliste, Hollywood tenait un sujet comme il les aime. Le film, à l'usage des familles, sort en France pour Noël. Encore une fois, la « grande musique » cautionne un cinéma qui ne lésine pas devant le politiquement correct. Et dire qu'il y a trente ans, on faisait la fine bouche sur Music Lovers, Mahler et Lisztomania, les si réjouissants délires musico-iconoclastes de Ken Russell !

Le Soliste, un film de Joe Wright. Sortie nationale le 23 décembre.

Glenn Gould, un sex-symbol ? En France, on est toujours resté discret sur la question, la doxa gouldienne étant avant tout transmise par les documentaires (instructifs) de Bruno Monsaingeon et les livres (dévôts) de Jacques Drillon. A Toronto, la ville du reclus des studios, deux cinéastes, Peter Raymont et Michèle Hozer, ont sauté le pas dans leur film Genius Within, the inner life of Glenn Gould (La Vie intérieure de Glenn Gould). Ils ont, « à l'américaine », interviewé amis, amants et collaborateur du pianiste, et tenté d'analyser le phénomène. Leurs conclusions ne sont pas des scoops. Ils parlent de la craquante maladresse et de la passion communicative de Gould, du mélange very exciting d'exhibitionnisme (il adorait être photographié) et de phobie du contact qui le caractérisait, de l'art avec lequel il manipulait les médias. Ils insistent sur sa liaison avec Cornelia Foss, l'épouse du compositeur Lukas Foss, et comparent son pouvoir de séduction à celui de Woody Allen, à ceci près que ce dernier n'a jamais eu un physique de play boy, alors que le jeune Gould était surnommé le Warren Beatty, voire le James Dean du piano. Après tout, la stratégie de Gould - tenir le monde à distance pour mieux le contrôler, être de son temps tout en prétendant s'en extraire - est le B à Ba de la staritude. Reste que durant les cent-dix minutes que dure le film, on voit Gould jouer, parler, vivre. C'est là-dessus qu'insistent les critiques. C'est pour cela qu'on attend le film.

Le Sacre du printemps, au Théâtre des Champs-Elysées, dans la chorégraphie de Nijinsky telle que l'a reconstituée le Geoffrey Ballet en 1987 : avec une scène d'ouverture comme celle-là, le film Coco et Igor part sur les chapeaux de roues. On imagine que le réalisateur Jan Kounen (connu pour son adaptation de 99 euros de Frédéric Beigbeder) a pensé au tabac qu'avait fait en 1981 le film de Claude Lelouch Les Uns et les autres grâce au Boléro de Ravel dans la version Béjart. Tant pis, après cela, si l'aventure entre Chanel et Stravinsky dérape dans le roman-photo. Chris Greenhalgh, l'auteur du best seller dont le film est tiré, a récidivé avec la love story d'Ingrid Bergman et du photographe Robert Capa. Celui qui en tirera un film aura plus de mal à y trouver matière à danser.

Coco et Igor, de Jan Kounen, avec Mads Mikkelsen et Anna Mouglalis. Sortie le 30 décembre.

Exposition au musée du Jeu de Paume, hommage à la Cinémathèque, livres et DVD : c'est la fête à Fellini. Seize ans après sa mort, le cinéma ne sait toujours pas très bien dans quelle case ranger l'homme aux titres auto-signés (Fellini-Roma, Fellini-Satyricon). On a souvent dit que ses films étaient des opéras sans musique (si ce n'est celle de Nino Rota, qui a écrit des opéras… pour d'autres). Parce qu'il était italien ? Parce que la démesure était devenue sa marque de fabrique ? Il n'a, en tout cas, pas cédé au producteur Daniel Toscan du Plantier, qui voulait faire tourner des « filmopéras » à tout le monde, et y est arrivé avec quelques-uns (Rosi, Comencini, pour ne citer que les Italiens). A deux reprises, Fellini a touché à la musique, ou tout au moins aux musiciens : dans Prova d'orchestra (1979) et E la Nave va… (1983). Ce ne sont pas ses films les plus fêtés. Le premier, qui donne une répétition d'orchestre comme métaphore du monde, a été jugé réactionnaire ; le second, qui raconte le retour par bateau des cendres d'une cantatrice célèbre, trop esthétisant. C'est bien sûr l'occasion de les voir ou de les revoir. Qui prétendra que les caprices d'un maestro omnipotent ne sont plus à l'ordre du jour en Italie, et qu'une croisière people aux relents de cadavre ne parle plus au public de notre temps ?

Tutto Fellini.

Musée du Jeu de Paume : exposition Fellini, la grande parade. Du 20 octobre 2009 au 17 janvier 2010.

Cinémathèque française : rétrospective du 21 octobre au 20 décembre.

Institut Culturel Italien : rencontres, avec le soutien de la Fondation Fellini. Le 16 novembre : leçon de ciné-musique avec Nicola Piovani.

Le chef d'orchestre (fort accent russe) : « Je vous baise chaleureusement ». La jeune et jolie violoniste : « Le fameux tempérament slave, n'est-ce pas » ? Le teaser du film Le Concert, réalisé par Radu Mihaileanu (à qui l'on doit Va, vis et deviens), annonce la couleur. L'idée de départ n'a pourtant rien de graveleux : un chef célèbre relégué au rang de technicien de surface pour avoir protégé des musiciens juifs (nous sommes à l'époque de Brejnev) intercepte un fax invitant l'Orchestre du Bolchoï à Paris. C'est lui qui viendra, avec un ensemble de musiciens en disgrâce. Alors pourquoi verser dans le racolage ? Pour montrer que, bien que se passant dans le milieu de la musique classique, le film n'est ni guindé ni exagérément culturel ? Au cinéma, ce blocage récurrent nous a valu quelques jolis ratages, de la très branchée Femme de ma vie de Régis Warnier, où l'on voit un violoniste éthylique remonter au sommet de l'affiche avec une vitesse relevant du miracle, au récent Clara, de Helma Sanders-Brahms, mélo vaudevillesque mettant en scène le couple Schumann face au jeune Brahms (Johannes). Jacques Audiard lui-même, dans De battre mon cœur s'est arrêté, frôle le précipice, avec son héros-voyou sauvé par son amour pour le piano. Le Concert sort le 4 novembre. Sera-t-il l'exception qui confirme la règle ?

Le Concert, de Radu Mihaileanu, avec Mélanie Laurent, Miou-Miou, François Berléand. Sortie nationale le 4 novembre.

Crédit photo : © EuropaCorp Distribution

Qui se souvient d'Il était une fois Jean-Sébastien Bach, réjouissant nanar sorti en 2003, avec Christian Vadim dans le rôle du Cantor ? Cette fois, c'est à Wagner que s'attaque son réalisateur Jean-Louis Guillermou, ou plutôt à une nommée Lili, une caissière de supermarché fan du Maître de Bayreuth. Dans ce nouvel opus logiquement intitulé Wagner et Lili, c'est Jean-François Balmer qui incarne le grand homme tel que le rêve la caissière, tandis que Robin Renucci est Liszt. Pourquoi pas ? Plus étonnant est le choix de Stéphane Bern pour être Louis II de Bavière. Mais tout est possible, puisque c'est Arielle Dombasle qui endosse la blouse de Lili la caissière. Il y a même Roberto Alagna en guest star, incarnant Joseph Tichatschek, le ténor favori de Wagner, interprète de Rienzi, Lohengrin et Tannhäuser. En prenant la relève de ses illustres aînés (Georges Thill, Tito Schipa, Luciano Pavarotti et bien d'autres ont fait du cinéma), notre gosier d'or national annonce-t-il subtilement qu'il compte s'orienter vers le répertoire germanique ?