ncore Carmen ? Oui, mais pas n'importe laquelle, celle dont l'Opéra de Paris ne s'est jamais remise, celle « de » Raymond Rouleau, donnée au Palais Garnier du 10 novembre 1959 au 14 juillet 1970. Un site lui est consacré, préfigurant la sortie d'une monographie consacrée à l'événement, et ne nous laissant rien ignorer des distributions qui ont succédé à celle, très médiatique, de la première (Jane Rhodes sous la direction de son époux Roberto Benzi), ni du buzz, comme on dit aujourd'hui, suscité par le spectacle. Un extrait du papier de Denise Bourdet (l'épouse du dramaturge Edouard Bourdet, l'auteur du Sexe faible) dans Le Figaro littéraire suffit à rappeler que Raymond Rouleau n'avait rien à envier à Luchino Visconti, avec lequel il partageait la scénographe Lila de Nobili : " Le cortège entre dans les arènes, la foule le suit, et sur la scène désertée on aperçoit un groupe de mendiants accroupis contre un mur dont ils ont la couleur et l'immobilité de pierre. Ils restent là sans bouger pendant la scène finale, et ce n'est que sur le dernier cri de don José, Oh ma Carmen adorée, qu'ils se redressent silencieusement et se retournent pour regarder le meurtrier tandis que le rideau tombe."

Après cela, en 1980, l'opéra le plus joué au monde retournera à l'Opéra-Comique pour quelques représentations avec Teresa Berganza et Plácido Domingo, puis connaîtra à l'Opéra Bastille deux productions qui n'ajouteront rien à sa gloire. En 1990, quand Grace Bumbry, qui a chanté le rôle à Garnier et a alterné avec Jane Rhodes lors d'une tournée du spectacle au Japon, viendra essuyer les plâtres de l'Opéra Bastille dans Les Troyens de Berlioz, elle n'aura de cesse de trouver en vidéo le film de Jacques Becker Falbalas, où Rouleau joue un couturier bourreau des cœurs, et le programme de Dialogues d'exilés de Bertolt Brecht, le dernier spectacle joué à Paris pas l'acteur-metteur en scène. Elle garde un souvenir ébloui de celui qui, tel un Maurice Pialat du théâtre, aimait tant faire pleurer les actrices.

Ici, la polémique Dumas-Depardieu fait rage. En Amérique, où Depardiou est une star, elle étonne. Puisqu'aucun acteur français de couleur n'est bankable, pourquoi se priver d'une tête d'affiche ? On ne saurait être plus pragmatique. Et d'ailleurs, si le rôle avait échu à un acteur blanc mais moins connu, la polémique aurait-elle eu lieu ? Francis Perrin a joué pendant deux ans la pièce dont le film est tiré, et personne n'y a rien trouvé à redire. Ce qu'on remarque moins, c'est qu'au nom des grands principes, on en vient à nier l'art même de l'acteur, qui consiste justement à amener le spectateur à croire qu'il est ce qu'il n'est pas. Imaginez le monde de l'opéra saisi par la même bien-pensance. Plus d'Aida blanche passée au brou de noix, telle Sophia Loren (doublée par Renata Tebaldi) dans le film de Clemente Fracassi (1953). Et ne parlons même pas d'Otello, bien que l'Opéra de Birmingham ait, à l'automne dernier, fondé sa publicité sur le fait que, pour la première fois au Royaume-Uni, le rôle du Maure était chanté par un vrai noir ! On se rappelle les propos persifleurs de Franco Zeffirelli au sortir de la projection de La Bohème de Luigi Comencini (1988), avec Barbara Hendricks en Mimi. Daniel Toscan du Plantier, le producteur du film, avait pris la peine d'expliquer qu'au XIXème siècle, quelques filles des îles venaient tenter leur chance en métropole, mais la majorité des commentateurs avait renvoyé Zeffirelli à ses chères études. On ne sait pas, en revanche, si celui-ci s'était fendu d'une plaisanterie politiquement incorrecte lorsque la soprano afro-américaine Martina Arroyo avait chanté Madame Butterfly au MET de New York (1970), avec kimono à fleurs et aiguilles à tricoter dans les cheveux. Au début des années 1980, le baryton-basse Simon Estes s'était vu refusé le rôle de Wotan à Bayreuth parce qu'il était noir. Il avait en revanche eu le droit d'y chanter le Hollandais du Vaisseau fantôme, sans doute parce qu'il s'agit d'un damné. Là, oui, on peut parler de racisme. Mais aujourd'hui, le Jamaïcain Willard White est acclamé en roi des dieux nordiques, et personne ne s'est offert le ridicule de lui reprocher de voler le rôle à un grand blond.

Si l'on vous dit : Symphonie n°3 de Penderecki, Lontano de Ligeti, Uaxuctum de Scelsi, Christian Zeal And Activity de John Adams, Music for Marcel Duchamp de John Cage, ou Rothko Chapel de Morton Feldman, vous répondez : « programme du prochain festival Musica à Strasbourg ». Vous vous trompez : il s'agit de la bande originale de Shutter Island, le nouveau film de Martin Scorsese qui sort aujourd'hui en France. Il faut être le réalisateur de Taxi Driver et d'Aviator pour faire accepter une telle affiche à des producteurs en général plus sensibles à John Williams ou John Barry. Le sujet de Shutter Island se prête, il est vrai, à un contrepoint musical dérangeant, puisqu'il s'agit d'une enquête de police (inspecteur : Leonardo Di Caprio) dans un hôpital-prison (directeur : Ben Kingsley) réservé aux fous dangereux. Le réalisateur a fait confiance à Robbie Robertson, son conseiller musical attitré, l'homme qui a eu, en 1980, l'idée lumineuse d'accompagner du très sentimental Interlude de Cavalleria Rusticana de Mascagni les coups de poings du boxeur La Motta dans Raging Bull. Scorcese donne à Shutter Island des parrains de poids. Pour les images, il se réclame d'Orson Welles - en particulier du Procès, d'après Kafka, tourné en 1962 à la Gare d'Orsay -, et pour le son, de Stanley Kubrick, qui a, dans The Shining, fait de Ligeti et Penderecki des compositeurs à ne pas écouter la nuit. Pas la peine d'espérer que la bande originale battra celle d'Avatar : Paramount a retardé la sortie du film dans l'espoir que la conjoncture de 2010 serait plus favorable que celle de 2009 à l'exploitation d'un film destiné à un public adulte, c'est-à-dire moins enclin à aller au cinéma que les ados chéris des producteurs.

Shutter Island, de Martin Scorsese. Sortie en France le 24 février

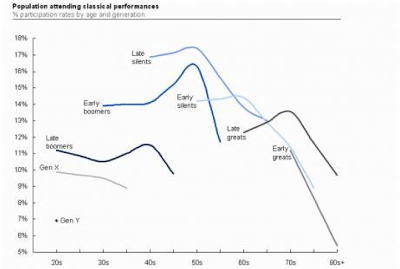

Des musiciens amateurs dans un orchestre symphonique : cacophonie assurée ? Pas si l'on en croit l'expérience tentée à Baltimore (Etats-Unis) par « la » chef Marin Alsop. Vingt-quatre heures après l'ouverture des inscriptions, quatre-cents postulants des tous âges et de toutes conditions s'étaient présentés pour participer à l'opération Rusty Musicians (musiciens rouillés), stipulant que toute personne de plus de vingt-cinq ans sachant lire la musique et ayant appris à jouer d'un instrument était la bienvenue. Au programme : le finale de la Quatrième Symphonie de Tchaïkovski et Niemrod, la plus célèbre des Variations « Enigma » d'Elgar. En pratique : huit concerts (10 dollars la place) avec huit groupes différents, encadrés par les musiciens de l'orchestre symphonique de Baltimore. Résultat encourageant, voire inespéré. La plupart des participants jouent régulièrement dans des ensembles amateurs, et bon nombre d'entre ont été un jour tentés par la vie d'artiste.

L'expérience a été tellement concluante qu'une académie d'orchestre aura lieu en juin (coût de l'inscription : 1650 dollars), avec master-classes, conférences et concerts dirigés par maestra Alsop. Le but de l'opération ? Faire venir un nouveau public, bien sûr. Une statistique indique que 70% des abonnées du Baltimore Symphony jouent ou ont joué d'un instrument. Et pourtant, bien peu des quatre-cents participants à Rusty Musicians font partie du public régulier de l'orchestre. Le monde est coupé en deux : il y a ceux qui regardent le sport à la télévision et ceux qui descendent sur le terrain. En France, où la pratique amateur est moins systématique que dans les pays anglo-saxons, de timides rapprochements ont été tentés entre ensembles amateurs et professionnels. Quelle Marin Alsop viendra secouer nos habitudes ?

Crédit photo : Grant Leighton

Il existe chez Melodiya un enregistrement live du Bolchoï où elle a pour partenaire le bouillant Mario Del Monaco (en représentation, comme on disait à l'époque), lequel, alors que le reste de la troupe chante en russe, claironne Don José en italien, avec des passages en français, sans doute pour faire « version originale ». A l''époque, cela ne dérangeait pas : quand I(van) Petrov est venu chanter Boris au Palais Garnier en 1954, il était le seul à s'exprimer en VO. Irina Arkhipova, qui occupait sa retraite à la gestion d'une Fondation destinée à soutenir les jeunes chanteurs d'opéra, est morte à Moscou jeudi 11 février, d'une insuffisance cardiaque. Elle avait quatre-vingt-cinq ans. Ecoutez-la dans le Boris Godounov déjà cité (dirigé par le grand chef Alexandre Melik-Pachaiev), dans La Khovantschina (direction : le non moins grand Boris Khaikine), ou dans Guerre et Paix de Prokofiev, où elle chante le rôle d'Hélène Bezoukhov, qu'elle avait créé au Bolchoï en 1959. En 1992, on l'avait encore vue en Nourrice d'Eugène Onéguine au Châtelet. Un tout petit rôle. Aux saluts, les fleurs pleuvaient sur elle.

Message sur le site du pianiste anglais Stephen Hough : « En écoutant votre enregistrement des deux Valses énigmatiques dont vous êtes l'auteur, le terme homosexualité m'est venu à l'esprit ». Hough, qui est gay et ne s'en cache pas, répond en citant la boutade de Vladimir Horowitz : « Il y a trois sortes de pianistes : les juifs, les homosexuels et les mauvais ». Il se demande ensuite s'il est possible d'opposer des pianistes comme Horowitz, Sviatoslav Richter et Shura Cherkassky à Arthur Rubinstein, Emil Guilels et Rudolf Serkin, les trois premiers, bien que mariés, n'ayant pas la réputation d'avoir été des hommes à femmes. Il ne va pas, en revanche, jusqu'à se demander si la judéité d'Horowitz ou de Rubinstein s'entend dans leur manière de jouer les Mazurkas de Chopin, ni, a fortiori, si aucun de ces géants du clavier a réuni les trois particularités. Dans les cent-cinquante-trois commentaires qu'a jusqu'ici suscités l'article de Hough, les internautes se déchaînent. On se pose des questions sur le lesbianisme présumé de Dame Myra Hess (1890-1965), on disserte sur la masculinité latente de Martha Argerich, on cite Oscar Wilde, et l'on remarque que dans son film Richter l'insoumis, Bruno Monsaingeon évite de préciser les préférences sexuelles de l'artiste. Tout cela fait froid dans le dos, non ? Par bonheur, personne n'a relevé que c'est en jouant ses propres œuvres que Hough a mis la puce à l'oreille de son sagace auditeur. On échappe ainsi aux considérations sur l'homosexualité coupable qui irrigue la Symphonie « Pathétique » de Tchaikovski ou la gaytitude transcendée de Szymanowski dans Le Roi Roger. Dans Contre Sainte-Beuve, Marcel Proust, conteste l'idée que l'œuvre est le reflet de la vie : « L'homme qui fait des vers et qui cause dans un salon n'est pas la même personne », affirme-t-il. Mais chacun sait que Proust était juif et homosexuel.

Crédit Photo: Eric Richmond

Rude métier que celui de chef d'orchestre. Prenez le Génois Fabio Luisi, directeur de l'Opéra et de la Staatskapelle de Dresde depuis 2007. Au détour d'une conversation, il apprend qu'un grand concert festif est prévu pour la St Sylvestre 2010. « Vous auriez pu me prévenir », rétorque-t-il. « Ce n'est pas vous qui le dirigerez, mais Christian Thielemann ». Scandale, démission. Renseignements pris, il découvre qu'un contrat a été passé avec la chaîne de télévision ZDF pour faire mousser l'événement : Thielemann est une star, il enregistre chez Deutsche Grammophon, il est le plus allemand des chefs allemands (certains nostalgiques le comparent à Furtwängler), et de toute façon, il devait succéder à Luisi à Dresde en 2012, lui-même ayant claqué la porte du Philharmonique de Munich pour de sombres raisons politico-contractuelles. Le procédé est international : on se souvient de la rage de Christoph Eschenbach quand il a appris qu'il n'était pas reconduit à la direction de l'Orchestre de Paris et que Paavo Järvi (lui-même cumulard de haut vol) avait été nommé derrière son dos au poste qu'il aurait bien voulu conserver.

Rude métier que celui de chef d'orchestre. Prenez le Génois Fabio Luisi, directeur de l'Opéra et de la Staatskapelle de Dresde depuis 2007. Au détour d'une conversation, il apprend qu'un grand concert festif est prévu pour la St Sylvestre 2010. « Vous auriez pu me prévenir », rétorque-t-il. « Ce n'est pas vous qui le dirigerez, mais Christian Thielemann ». Scandale, démission. Renseignements pris, il découvre qu'un contrat a été passé avec la chaîne de télévision ZDF pour faire mousser l'événement : Thielemann est une star, il enregistre chez Deutsche Grammophon, il est le plus allemand des chefs allemands (certains nostalgiques le comparent à Furtwängler), et de toute façon, il devait succéder à Luisi à Dresde en 2012, lui-même ayant claqué la porte du Philharmonique de Munich pour de sombres raisons politico-contractuelles. Le procédé est international : on se souvient de la rage de Christoph Eschenbach quand il a appris qu'il n'était pas reconduit à la direction de l'Orchestre de Paris et que Paavo Järvi (lui-même cumulard de haut vol) avait été nommé derrière son dos au poste qu'il aurait bien voulu conserver.En attendant, Luisi étant parti et Thielemann pas encore arrivé, il n'y a personne pour diriger la Tétralogie de Wagner à l'Opéra de Dresde (dont la Staatskapelle est l'orchestre permanent) à partir du… 21 février. Ne sortons pas pour autant les mouchoirs : Luisi est aussi directeur de l'Orchestre Symphonique de Vienne, il succédera à Franz-Welser-Möst à l'Opéra de Zürich en 2012, et il ne s'était apparemment pas apitoyé en son temps sur le sort de son prédécesseur à la tête de la Staatskapelle de Dresde, renvoyé pour lui laisser la place, et qui n'était autre que Bernard Haitink. Car enfin, si une blanche vaut deux noires, Haitink, comparé à Luisi et Thielemann, vaut bien une ronde.

Dans les années 1960, les Who voulaient donner leur opéra rock Tommy au Palais Garnier. Horreur des abonnés. Un demi-siècle plus tard, le compositeur italo-anglais Marco Sabiu lance - sur disque et, espère-t-il, sur scène - l'opéra metal symphonique. Le titre : Charlemagne, par l'épée et par la croix. La vedette : Sir Christopher Lee, quatre-vingt-sept ans, Dracula en chef du cinéma d'horreur britannique des années 1960, récemment relancé par Le Seigneur des anneaux de Peter Jackson. Rien de subversif dans tout cela, bien sûr. Le metal est plus poli que heavy, et Sabiu s'est rappelé qu'il avait travaillé avec Pavarotti. Encore une comédie musicale qui veut se donner des lettres de noblesse. A l'époque des Who, le seul nom d'opéra faisait fuir les beaux esprits, et le trio Pierre Boulez - Jean Vilar - Maurice Béjart achevait de le passer au Kärcher dans un rapport commandé par André Malraux. Aujourd'hui, Pascal Dusapin le partage avec Luc Plamondon et Jean-Pierre Pilot, l'un des compositeurs de Mozart, l'opéra rock. Mais personne, dans ce Mozart néo-disco n'a pour ancêtre l'auteur de Don Giovanni, alors que Christopher Lee affirme descendre par sa mère de l'Empereur à la barbe fleurie.

Au moins Hope, le spectacle qui fait fureur à Francfort, est moins ambitieux. Il ne se pare pas du beau nom d'opéra, comme naguère Nixon in China de John Adams et Peter Sellars, mais simplement d'« Obama musical story ». On y voit Mr President chanter « Yes we can » en duo avec Hilary Clinton, tandis que le public a la possibilité d'accompagner la musique au moyen du « plus petit tambour du monde » intégré à chaque siège. Une idée pour un futur opéra participatif ?

Charlemagne, by the Sword and the Cross. Opéra metal symphonique de Marco Sabiu. Dans les bacs le 15 mars.

Hope, Obama musical story. Jarhunderthalle, Francfort, Allemagne.

Prochains directs du Metropolitan Opera de New York : Simon Boccanegra, de Verdi, avec Placido Domingo (6 février), Hamlet, d'Ambroise Thomas, avec Simon Keenlyside et Natalie Dessay (27 mars), Armida, de Rossini avec Renee Fleming (1er mai).

Tout est spectacle, dans la vie de Gershwin, et l'on regrette que Sergio Leone n'ait pas en son temps tourné un Il était une fois en Amérique II dont il aurait été le héros. Il est vrai que la furie du biopic est plus récente, qui veut que les stars ne soient plus elles-mêmes, mais se glissent dans la peau d'autres stars du passé ou du présent. En attendant, Spielberg s'apprête à sortir un autre biopic, le plus risqué de tous, surtout en France et en Belgique : un Tintin en 3 D. Parce que maintenant, on ne se contente plus de créer des clones de nos idoles, il faut encore qu'ils soient en relief.

Une vieille lune, le cinéma interdit au moins de dix-huit ans? Que dire alors de l'opéra « déconseillé » aux moins de seize ans, pratiqué par le <a href="http://www.geneveopera.ch/index.php?id=3â

Quand la musique devient nuisance… Tout a commencé l'année dernière à Stockholm, où Volkswagen (les voitures) et le site rolighetsteorin.se ont fomenté un coup médiatique en dotant la station de métro Odenplan d'un « escalier piano ». Chaque marche foulée émet une note, et le tout a l'aspect d'un clavier géant, avec touches noires et touches blanches. La fréquentation de l'escalier a grimpé de 66%, celle de l'escalator adjacent a baissé d'autant, et la vidéo fait un tabac. Ce que l'histoire ne dit pas, c'est qu'aux heures d'affluence, ce gadget monumental fait un bruit d'enfer, et que les employés de la station n'en peuvent plus. L'idée n'est pas neuve : les musical stairs des Musées des Sciences de Minneapolis et de Boston ont amusé plusieurs générations d'Américains, et les amateurs de nanars cinématographiques se souviennent de Big (1988), où Tom Hanks foulait un « plancher piano » resté dans les annales (la scène a été parodiée chez Les Simpsons).

Or voilà que le métro de Milan vient d'installer un « escalier piano » à la station Duomo, très fréquentée par les touristes. Quand on sait qu'en italien, escalier musical se dit scala musicale et que le Duomo (la cathédrale) n'est pas loin du Teatro alla Scala, on apprécie la finesse du concept. Aucun jeu de mots n'est apparemment possible entre escalier musical et Opéra Bastille. Cela épargne peut-être les oreilles des usagers de la RATP.