Fondation Cartier boulevard Raspail Paris – « Éliane Radigue, OCCAM OCEAN, rétrospective » les lundis 18 et 25 septembre, et 9 et 16 octobre (19h30)

Photo © Olivier Ouadah

Orangerie du Château de Bois-Préau, Parc de Malmaison, 15h & 18h30, dimanche 28 mai 2023

Jérôme Bastianelli, Federico Mompou, Actes Sud, 176 p., 18,90 €

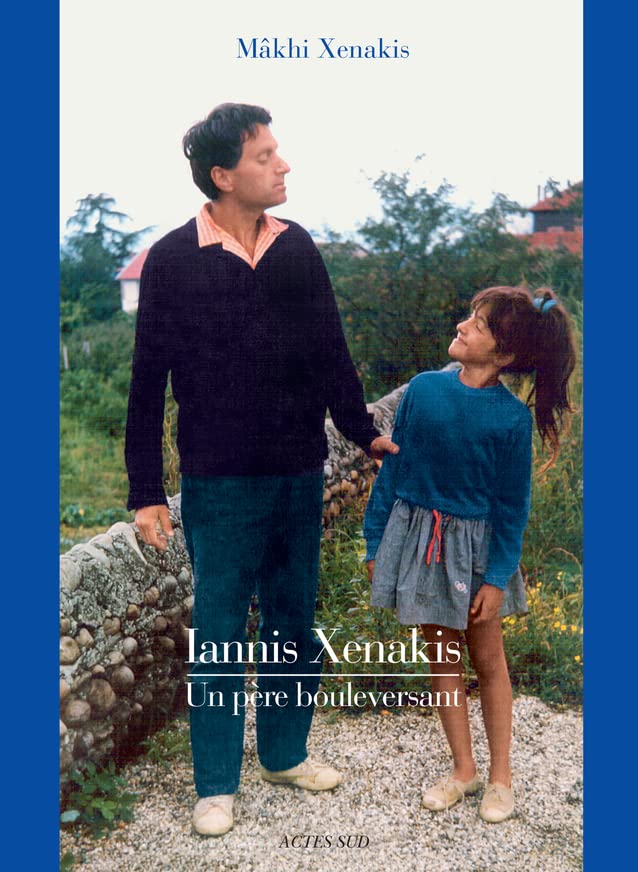

Jean Yves Clément, Le retour de Majorque, Pierre-Guillaume de Roux, 158 p., 17 €

André Tubeuf, Brahms ecclésiaste, Le Passeur, 176 p., 17€

• https://youtu.be/jSAOrULT-F4

Photo : Akhnaten @ Dominique Jaussein

Interrogeant durant plus d’une décennie les institutions, les partitions et les proches – en particulier les Français, des compositeurs Pierre Mariétan à Jean-Yves Bosseur, et des interprètes Martine Joste à Joëlle Léandre, en passant par Gérard Frémy –, Anne de Fornel donne à voir et entendre : « toute l’immensité, la complexité et la richesse de la production musicale, plastique et muséale de Cage. » Jusque-là, on trouvait des commentaires sur plusieurs œuvres, mais ici la chercheuse, hyper documentée, engobe la totalité. Une somme qui s’appuie en outre sur d’abondantes archives, notamment épistolaires, où le pédagogue Cage justifie son intérêt pour l’expérimentation, le hasard et le zen, sans parler de son attachement à Satie – à la fois source d’inspiration et matériau sonore pour le musicien qui s’identifie à lui –, et ses multiples trouvailles sur le jeu instrumental, de la percussion au piano préparé !

Pour couronner le tout, Anne de Fornel se révèle aussi une excellente pianiste en duo avec Jay Gottlieb, éminent cagien, dans un album qui paraît simultanément avec, entre autres, les Three Dances, pour deux pianos préparés (1945), ainsi que la version du Socrate de Satie, arrangé pour deux pianos par Cage (1944-1969) – partitions également chorégraphiées par Cunningham.

Anne de Fornel, John Cage, Fayard, 696 p., 49€

« Cage meets Satie », par Anne de Fornel et Jay Gottlieb (pianos), 1 CD Paraty 159183 (56 min)

Week-end Pierre Henry du 20 au 24 novembre, avec entre autres Carnet de Venise (création) et Messe pour le temps présent, la Xème de Beethoven version symphonique (création) et une rencontre animée par Franck Mallet, auteur de Le son, la nuit, entretiens (voir ici)

Nancy, Opéra national de Loraine, vendredi 1er février, 20h

(Photo : Milena Storti (au centre) ©C2images pour l’Opéra national de Lorraine)

Un week-end qu’il avait orchestré avec Bruno Berenguer (Direction de la Musique) et auquel il aurait bien sûr assisté, si la mort ne l’avait rattrapé, le 5 juillet 2017. Premier concert étrange, étonnant même, par la Compagnie Inouïe Thierry Balasse, autour de la « recréation sur instruments pour électronique et orchestre pop » de Messe pour le temps présent. Tube planétaire et inoxydable, à la suite des remixes sauvages de ses jerks à l’orée du XXIème siècle et de sons « plus actuels » ajoutés ensuite par l’auteur, la Messe renaît dans une instrumentation revisitée par Balasse et « son » groupe pop, avec guitares et claviers électriques, pianos préparés, flûte et batterie. L’ineffable parfum soixante-dix de la fusion jazz-rock (ça balance !) associé aux effets larsens et autres balbutiements des premiers instruments de la musique concrète du Studio d’Essai fondé par Schaeffer – certains recopiés à l’identique – atteint un baroque paroxystique que n’aurait pas renié Dali… Ni Pierre Henry lui-même, le maître absolu du montage et des rapprochements les plus hautement surréalistes, qui avait approuvé cette version discutée avec Thierry Balasse, à l’imagination si prompte. Devant le succès de cet hommage hors du commun, ce dernier revenait sur la scène du 104 pour expliquer la genèse et les instruments de cette Messe pop.

Exposition à la Philharmonie de Paris : Ludwig Van, le mythe Beethoven. Dès le titre, allusion à Orange mécanique, à Léo Ferré (mais oui), à Mauricio Kagel, ainsi qu’aux divers produits dérivés du compositeur (involontaire) de l’Hymne européen. Mise en exergue aussi du symbole à tout faire qu’est devenu Beethoven deux siècles et demi plus tard. « Et si l’immortel Beethoven courait un danger de mort, s’il était à l’agonie à force d’être sans cesse ressuscité ? » s’inquiétait Pierre Boulez. Une idée qui sous-tend le travail titanesque de Colin Lemoine et Marie-Pauline Martin, les commissaires de l’exposition : « Dans deux siècles, Beethoven sera-t-il toujours la figure de proue de notre modernité ? » En attendant, ils épuisent – autant que faire se peut – le sujet. « Omniprésence d’une icône » (salle 1, ballet d’écrans, d’Abel Gance aux Deschiens), « Du trépas à l’immortalité » (salle 2, naissance du mythe), « Le cinéma à l’écoute » (salle 4, musique et images, biopics mis à part) installent le propos, « Têtes tragiques et mondes intérieurs » (salle 5), « Destinées politiques » (salle 6, où l’on fait le rapport entre le « V » de la victoire et les premières mesures de la 5ème Symphonie), « Monuments : Le Corps immortel de Beethoven » (salle 7, kitch et sublime réunis) le creusent : documents (lettres, masque mortuaire), reliques (le cornet acoustique), bustes (Bourdelle bien-sûr), mais aussi films, vidéos, publicités, etc. Analyse du phénomène donc, loin de l’hagiographie, plus loin encore, au-delà de l’originalité du pari et de la richesse du parcours (250 pièces visuelles et sonores exposées), du jeu de déconstruction post-moderne : « Atomisé, démembré et dépossédé du Beethoven historique, Ludwig Van n’en reste pas moins un matériau puissant » (salle 8, « Réinvestir Beethoven »). Et la musique dans tout cela ? Omniprésente bien sûr, mais elle aussi mise en perspective : expérience sensorielle avec la Symphonie « Pastorale », diffusion en fin de parcours de la 10ème Symphonie de Beethoven ... de Pierre Henry, le clou étant un dispositif d’écoute par conduction osseuse dû à Samuel Aden, permettant – oreilles bouchées – d’entendre (si l’on peut dire) ce que le compositeur entendait (idem) intérieurement. Concerts, colloques et projection accompagnent l’événement à la Philharmonie et à la Cité de la musique, et même un livret-jeu plutôt malin destiné aux beethovéniens d’après-demain.

François Lafon

Philharmonie de Paris, du 14 octobre au 29 janvier Photo © DR

Sourire léger, regard franc, la tête sous une perruque et dans la main droite une partition : le visage de Bach est devenu familier grâce aux reproductions de ce portrait, le seul réalisé du vivant du compositeur. Oeuvre d’Elias Gottlob Haussmann, le tableau a connu bien des péripéties : reçu en héritage par le cadet des fils Bach, Carl Philip Emmanuel, puis vendu aux enchères au début du XIX siècle, pendant la Deuxième guerre mondiale, il fait un petit détour en Angleterre où son propriétaire le dépose chez les Gardiner pour le protéger des nazis : le petit John Eliot a grandi sous ce regard. Le tableau sera finalement racheté par William H. Scheide et pendant plus de cinquante ans, il trônera dans son salon. Ce n’était pas simplement un objet décoratif mais la pièce centrale de l’immense collection de ce philanthrope et musicologue américain, spécialiste du Cantor et qui, avant sa mort en novembre 2014, avait voulu que le portrait soit légué à l’Archive Bach de Leipzig. C’est chose faite depuis le 29 avril quand la ville allemande en a pris officiellement possession (pour être précis, il s’agit de la deuxième version du tableau, mais la première, déjà à Leipzig, est trop abîmée). Présenté au public le 12 juin prochain (par John Eliot Gardiner himself), il sera exposé ensuite de manière permanente au sein de la collection de l’Archive. Jean-Sébastien, enfin chez lui en paix, en aurait peut-être souri d’ironie : Leipzig n’a pas été précisément un havre de paix pour le compositeur, victime d’une administration municipale tatillonne et pingre qui se rachète bien aujourd’hui en rendant hommage à son icône.

Pablo Galonce

Photo: © Bach Archiv Leipzig

« Ici habita Henri Dutilleux, compositeur de musique contemporaine, Gand Prix de Rome ». Ainsi était libellée la plaque censurée par la marie du IVème arrondissement de Paris où résidait le compositeur, sous prétexte qu'il a collaboré pendant la guerre à un film de propagande vichyste. Réaction sur Twitter de Christophe Girard, maire du IVème et ex-Monsieur Culture à la mairie de Paris : « Je ne fais que suivre les recommandations du Comité d'histoire de la Ville. Louis-Ferdinand Céline est un grand écrivain mais... ». Levée de bouclier (justifiée) du monde culturel, rappel de l’absence de la ministre Aurélie Filippetti aux obsèques du musicien en 2013 (elle avait préféré honorer de sa présence celles, plus médiatisées, de Georges Moustaki), pétition en ligne. Double palme de l’inculture : comparer Dutilleux à Céline et le qualifier de « compositeur de musique contemporaine » (c'est à dire dissuasive?). Bertrand Delanoë, ex-maire de Paris, aurait-il supporté qu’on traite son idole Dalida de « chanteuse disco »?

François Lafon

Au musée de la Philharmonie 2, exposition Pierre Boulez (90ème anniversaire et ouverture de la Philharmonie 1, dont il est un des principaux instigateurs). Une rétrospective sur deux étages, aussi exhaustive que possible - rien à voir avec Le Louvre invite Pierre Boulez, en 2008, jeu de miroirs entre « l’inachevé et le fini ». Le pendant austère de l’exposition David Bowie, qui attire les foules à la Philharmonie 1 ? Pas si simple ! Dans sa quête d’une modernité dont notre époque se targue d’être revenue, Boulez a côtoyé musiciens, poètes et plasticiens parmi les plus grands, fréquenté l’Institution sans mettre sa liberté en péril, tenté des expériences avec ou sans lendemains, influencé les politiques dans l’ombre ou dans la lumière, usé de violence et joué de son charme. L’exposition (commissaire : Sarah Barbedette ; metteur en espace : Ludovic Lagarde) raconte cette recherche d’un art en résonance avec les autres arts, assume et se nourrit des richesses et contradictions qui en découlent, sans chercher à tresser systématiquement des lauriers au grand homme, et c’est sans doute-là la clé de sa réussite. Partitions, articles, photos documents filmés et sonores (n’oubliez pas l’audioguide : la voix de Boulez est un monde en soi et sa rhétorique est imparable), mais aussi toiles (Cézanne, Klee, de Staël, Mondrian, Masson, magnifique triptyque de Bacon), manuscrits (dont Boulez lui-même, à l’écriture précise et minuscule, fascinante page « à paperolles » de Proust) jalonnent un parcours articulé autour de cinq œuvres clés (2ème Sonate pour piano, Le Marteau sans maître, Pli selon Pli, Rituel, sur Incises), de la classe de Messiaen au Conservatoire à la Compagnie Renaud-Barrault, du Domaine Musical à l’exil anglo-américain, de Bayreuth à l’Ircam, de la Cité de la Musique à … la Philharmonie. Au beau milieu : un mur de c…ritiques et articles polémiques signés, entre autres, Clarendon (son vieil ennemi du Figaro), Marcel Landowski (idem au Ministère), et même Carmen Tessier, la Commère dont les potins faisaient trembler Paris. En fin de parcours : un espace Répons, le grand-œuvre boulézien, avec diffusion spatialisée et exposition de l’historique machine 4X (analyse et synthèse en temps réel de signaux sonores). Autour de l’exposition : concerts, tables rondes et installations. Somptueux catalogue chez Actes-Sud. La modernité fait toujours rêver.

François Lafon

Espace d’exposition du Musée de la musique, Philharmonie 2, Paris, du 17 mars au 28 juin

Des compositeurs actifs en Finlande au début du XIXème siècle, beaucoup sont d’origine allemande, comme le plus célèbre d’entre eux, Fredrik Pacius (1809-1891). C’est aussi le cas de Konrad Greve (1820-1851). Arrivé dans le pays en 1842, il devient violoniste et chef d’orchestre à Turku, dont il dirige la Société musicale, puis va en 1846 étudier au conservatoire de Leipzig, peut-être avec Mendelssohn. De retour à Turku, il y compose en 1849 son unique quatuor à cordes, en la mineur, que le Quatuor Rantatie - du nom d’une route jouxtant un lac non loin d‘Ainola, la demeure de Sibelius - a eu la bonne idée d’enregistrer (Fuga 9384) : partition attachante, dont on perçoit bien les origines musicales mais respirant un parfum nordique. Le destin d‘Ernst Mielck (1877-1899) est des plus tragiques. Né à Viipuri (Viborg), en Carélie, ce jeune prodige part dès 1891 se former à Berlin, au Conservatoire Stern puis auprès de Max Bruch. Dirigée par Robert Kajanus, sa symphonie en fa mineur opus 4 fait sensation à Helsinki en octobre 1897 : une des raisons pour lesquelles Sibelius, de douze ans son aîné, abordera lui aussi le genre (1899). Mais Mielck meurt en Suisse de tuberculose dans les bras de sa mère en octobre 1899, à la veille de son vingt-deuxième anniversaire. Nul ne sait quelle aurait été son évolution. Il n’aurait sans doute pas supplanté Sibelius ni joué le même rôle, car sa production s’inscrit fortement dans la tradition germanique, sans accents « nationaux » : c’est en Allemagne qu’il connut ses plus grands succès. Témoigne de sa position unique son quatuor en sol mineur opus 1 (1895), que nous révèle les Rantatie sur le même CD. Ses grands ancêtres sont Schubert et Brahms. On y distingue un beau mouvement lent et un finale très original, en forme de variations et d’esprit « danse hongroise ».

Marc Vignal

Au Théâtre de l’Athénée, troisième étape du cycle Tchékhov mis en scène par Christian Benedetti et son Studio Théâtre d’Alfortville : Trois Sœurs. Question de rythme, remarquait-on à propos d’Oncle Vania et de La Mouette (voir ici). Question de tempo aussi, et de pulsation, plus sensibles encore dans ce chef-d’œuvre dur, mettant en scène des personnages plus anonymes, plus communs que les deux autres. Question de rythme (temps fort et faibles, intensité, durée) confrontant l’idéal des trois Sœurs (« Moscou! nous serons heureuses ») au renoncement des autres. Mais mené à un tempo de jazz-rock (140 battements de cœur par minute), ce rythme qui pourrait s’y épuiser, voire s’y aplatir, s’exaspère au contraire, d’autant qu’il est brisé par des silences, comme des arrêts sur image, quand un mot, une pensée, un regard grippe la machine. Et pourtant la pièce file droit, mue par une pulsation soutenue, comme un train roulant vers l’abîme. Pas étonnant que pour trouver le rythme et le tempo de son opéra Trois Sœurs (1998), le compositeur Peter Eötvös n’ait eu de cesse de déconstruire ce fabuleux édifice théâtro-musical, si souvent noyé dans ce qu’on appelle la « petite musique de Tchékhov » (et la lenteur qui va avec), mais qui, ici, est si évident.

François Lafon

Théâtre de l’Athénée, Paris, jusqu’au 14 février. Tournée jusqu’en avril, en diptyque ou triptyque avec Oncle Vania et La Mouette Photo © Roxane Kasperski

Dans le double cadre du cycle Visions du monde (Cité de la Musique ) et du festival Manifeste (Ircam) consacré cette année à la transgression, Marcus Creed dirige Registre des lumières pour chœur, ensemble et électronique de Raphaël Cendo. Un triptyque convoquant Ovide et Héraclite pour raconter l’histoire du monde, rien moins : fond diffus cosmologique pour "Le Temps des Origines", Eden imaginaire pour "Le Temps des premiers hommes", pouvoirs et contre-pouvoirs pour "Le Temps des civilisations". Elève de Brian Ferneyhough, Fausto Romitelli et Philippe Manoury, le compositeur manie le triple outil orchestral, choral et technologique avec une incroyable virtuosité, relayée par les non moins virtuoses MusikFabrik et SWR Vokalensemble Stuttgart. Constantes des trois volets : éviter la musique imitative, atteindre une certaine transcendance, embrasser le monde dans un grand geste sacré. Tout cela dans un combat forcément sans vainqueur entre le réel (entendu comme un foisonnement ininterrompu) et l’idéal, dont le chœur est le véhicule. Pour préparer l’oreille : Lux Aeterna, pour chœur à seize voix de György Ligeti et Por qué ?/Warum ? de Hans Zender pour chœur mixte à cappella. Souvenir du Ligeti accompagnant le voyage « au-delà des étoiles » dans 2001, l’Odyssée de l’espace de Stanley Kubrick. Neuf minutes pour accomplir, en tout ascétisme, la traversée des apparences dont, depuis toujours, rêvent les musiciens.

François Lafon

Cité de la musique, Paris, 14 juin. Manifeste 2014, jusqu’au 10 juillet. www.ircam.fr Photo © DR

2014, année Jean-Philippe Rameau. Parmi les grands compositeurs français, celui qu’on admire de loin, comme un palais de marbre froid. Avec le site Rameau 250ème anniversaire, le Centre de Musique Baroque de Versailles réchauffe le marbre : vie et œuvres, lieux et portraits, concerts et spectacles, expositions et colloques, disques et partitions, dossiers pédagogiques et sources numérisées, mais aussi Rameau sur scène, Rameau dans les écrits de l’époque, Rameau et la danse, Rameau et ses chanteurs, Rameau et ses librettistes, Rameau et ses confrères. Gros plans sur le Concert spirituel et les Concerts de la reine, sur les lieux de bal et les lieux de spectacles à Versailles, sur la Musique de la Chapelle et les Vingt-quatre Violons du roi, sur la Foire Saint-Laurent et la Foire Saint-Germain. Un kaléidoscope géant, un labyrinthe où l’on se donne l’illusion de se perdre, une nature recomposée plus vraie que la vraie, bref, un opéra baroque, une comédie et une tragédie lyrique, une pastorale tout à la fois. Presque une métaphore des délices à tiroirs des Indes galantes et d’Hippolyte et Aricie.

François Lafon

www.rameau2014.fr (image extraite du site)

Dans le numéro de Noël du British Medical Journal, trois chercheurs allemands analysent l’influence des migraines dont souffrait Wagner sur sa dramaturgie musicale. Sujet d’étude : le premier acte de Siegfried, entrepris en septembre 1856, « une de mes pires périodes de souffrance » selon le compositeur. Le rideau se lève sur une sourde pulsation allant crescendo, à la suite de quoi Mime frappe une enclume en s’écriant : « Zwangvolle Plage » (approximativement : Souffrance contrainte). Plus loin, à la scène 3, une ligne mélodique « scintillante » est parcourue par un motif sous-jacent en zigzag, tandis que Mime invective la « maudite lumière » (A noter que c’est le vilain Nibelungen que Wagner prend comme porte-parole, et non Siegfried le héros). Plus technique : les violons et les altos produisent le scintillement en question selon une fréquence (16 Hz) proche de celle des auras (perturbations visuelles) provoquées par la migraine (17,8 Hz). « Une précieuse indication sur la vitesse d’exécution voulue par le compositeur », commentent les chercheurs. De là à conclure qu’il faut être sujet au mal de tête pour diriger correctement La Tétralogie… Norman Lebrecht, dans son blog Slipped Disc, reste dubitatif et rappelle que Beethoven, Schumann, Mahler et Jimi Hendrix ont souffert du même mal. Reste donc à analyser dans la même optique les martellements introductifs de la Sonate « Hammerklavier « (Beethoven – 1819) et les fusées psychédéliques d’Electric Ladyland (Hendrix – 1968). Plus argumenté en tout cas que la thèse donnant Tristan et Isolde comme la description clinique d’un orgasme de quatre heures d’horloge.

François Lafon

Photo © DR

Cinquantenaire de la mort de Francis Poulenc à l’Opéra Bastille : colloque au Studio (15-16 novembre) et concert « Autour de Poulenc » à l’Amphithéâtre par l’Atelier Lyrique de l’Opéra (le 15). Programme consistant, mêlant grands cycles (Le Bal Masqué ; Fiançailles pour rire ; Le Bestiaire) et mélodies peu (Bleuet) ou très (Les Chemins de l’amour) connues, convoquant Ronsard et Eluard, Racine et Max Jacob, Malherbe et Apollinaire. De la haute voltige vocale et surtout stylistique pour les membres de l’Atelier, francophones ou non, solidement préparés par Jeff Cohen et soutenus par le violoniste Richard Schmoucler à la tête d’un ensemble instrumental à géométrie variable. Autour de Poulenc, deux de ses amis, l’Américain Samuel Barber et le Français Louis Durey. Pas de surprise avec le premier (Dover Beach, par le très fin baryton Tiago Matos), grand choc avec le second, dont le cycle Images à Crusoé (Robinson revenu dans les villes, sur un poème de Saint John Perse), ferait presque passer pour futiles les virtuosités poulenciennes. Comme une revanche - brillamment défendue par la soprano Elodie Hache vêtue façon famille Adams - du plus oublié des membres du Groupe des Six sur le plus illustre d’entre eux.

François Lafon

Photo : Elodie Hache

Printemps pluvieux et clivages en série, du mariage pour tous à une conférence au Collège de France intitulée « L’Atonalisme et après ? », où le pianiste et compositeur Jérôme Ducros part en guerre contre la dictature des héritiers de Schoenberg, lesquels (air connu) se seraient coupés du public en cultivant une musique bafouant la nature, c'est-à-dire la tonalité. Réactions en chaîne, de Pascal Dusapin (ex- occupant de la chaire de Création artistique du Collège de France) à Philippe Manoury, porte-parole implicite de son maître Pierre Boulez. Nombreux papiers dans la presse prenant rarement le parti de Ducros, le dernier en date, signé Christian Merlin dans Le Figaro, se terminant ainsi : « On a le droit de faire comme si Boulez, Berio, Stockhausen, Xenakis ou Ligeti n'avaient pas existé. On a aussi le droit de considérer cette attitude comme un recul, révélateur d'une époque bien frileuse. » Autre approche de la part du compositeur Denis Levaillant, qui sur Facebook renvoie dos à dos les belligérants : « Le XXème siècle n’a pas été dominé par l’atonalisme mais bien par les courants entre-deux, qui ont inventé une rythmique et un son particuliers, qu'il est aujourd'hui judicieux, il me semble, de continuer. Ligeti souvent en fait partie, mais oui. Et aussi Dutilleux. Et Pärt. (…) La véritable révolution date des années 70 aux Etats Unis, et aujourd'hui Adams domine le marché mondial. » La chute est rude, mais pour une fois que le « ni-ni » ne relève pas de la politique de l’autruche...

François Lafon

Disparition, à quatre-vingt-cinq ans, du compositeur et pianiste Jean-Michel Damase. Parce qu’il était mondain et parisien (bien que né à Bordeaux), parce que sa musique relevait d’une tradition française davantage tournée vers Fauré et Poulenc que vers Messiaen et Boulez, il était considéré comme un artiste agréable à défaut d’être mémorable. Les nécrologies mettent en avant sa musique de chambre - sous-évaluée - et son œuvre lyrique, inspirée de Jean Anouilh (Colombe, Eurydice), Louise de Vilmorin (Madame de…) ou Henry James (L’Héritière, d’après Washington Square). Elles oublient le « feuilleton musical » Eugène le mystérieux, sur un livret de Marcel Achard (autre agréable plutôt que mémorable), créée au Châtelet en 1964 et mettant en scène le romancier populaire Eugène Sue. Musicalement trop raffiné (en pleine période Francis Lopez), sans vedette à l’affiche, l’ouvrage fit un flop. Mené par la fraîche Jacqueline Boyer (fille de Lucienne), ce petit ensemble intitulé « La Bonne éducation » donne envie de reconsidérer la question.

François Lafon

A trente ans, Caroline Shaw, chanteuse, violoniste, compositeur et diplômée de l’Université de Princeton (New Jersey), vient de remporter le prix Pulitzer (10 000 dollars) section musique pour sa Partita for 8 voices, « un simple morceau né d'un amour de la surface et de la structure, de la voix humaine, de la danse et des ligaments fatigués, de la musique, et de notre désir fondamental d'établir une ligne d'un point à un autre ». En quatre parties (Allemande, Sarabande, Courante, Passacaille), enregistrée en octobre 2012 avec l’octuor vocal Roomfull of Teeth (New Amsterdam Records), l’œuvre se veut à cheval entre la musicke (sic) ancienne et la musique (re-sic) moderne, et est née de la contemplation de Wall Drawing 305, une installation de Sol LeWitt's au Massachusetts Museum of Contemporary Art. « Une oeuvre a cappella hautement raffinée et inventive fondée sur le mot, le chuchotement, le soupir, le murmure, la mélodie sans paroles et de nouveaux effets vocaux », commente le jury Pulitzer, lequel a par le passé couronné le Double Sextett de Steve Reich (2009) aussi bien que l’opéra crossover de Zhou Long Mme White Snake (2011). Reste à savoir où, dans Partita for 8 voices, il a entendu de « nouveaux effets vocaux ».

François Lafon

Dans la série des interviews historiques rééditées par le magazine britannique Gramophone à l’occasion de son 90ème anniversaire : Pierre Boulez (1967). Le maestro parle de la direction d’orchestre comme d’un hobby, « une occasion d’entendre nombre d’œuvres comme je voulais les entendre », réfute l’idée d’ « approche objective » de la musique qu’on lui reprochait à l’époque, rappelant que les partitions ne sont pas des « objets passifs », et qu’elles doivent être interprétées dans l’ « esprit du temps » - entendez le temps présent, pas la reconstitution hasardeuse du temps passé qu’il ne cessera de reprocher aux baroqueux. Il invoque une « lacune dans l’éducation musicale » pour expliquer la difficulté du grand public à apprécier ses propres œuvres, préfère aux « concerts musées » des « concerts galeries » où l’on joue de la musique actuelle et n’hésite pas à se comparer à Cézanne en affirmant que « s’il pouvait expliquer ce qu’il veut dire dans sa musique, il n’y aurait plus de musique », de même que ce sont le mystère et la subtilité et non la description d’un paysage qui sont intéressants dans les toiles représentant la Montagne Sainte Victoire. Il regrette que Wieland Wagner soit mort avant d’avoir pu monter avec lui Pelléas et Mélisande car celui-ci « se serait injecté dans la musique française comme je l’ai fait moi-même dans celle de son grand-père », et confie qu’il rêve de diriger La Tétralogie, Lulu et Don Giovanni, vœu qu’il réalisera aux deux tiers. Rien dans tout cela - anathèmes oubliés, grands principes plus tard contournés - que les anti-boulézien aiment à pointer dans ses nombreux propos et écrits. Deux points intéressants quand même : il n’a pas à l’époque l’intention de composer un opéra, si ce n’est peut-être « une œuvre utilisant la scène » (une idée récurrente pourtant, qu’il finira par abandonner, tous ses librettistes mourant avant d’avoir fait le travail), et ne pense pas que les dispositifs électroniques « soient faits pour produire des sons musicaux », tout en prédisant « qu’il y a là une partie du futur ». Cela dix ans avant que l’Ircam n'ouvre ses portes.

François Lafon

Photo © DR

Si vous subissez une transplantation cardiaque, écoutez de la musique. Mais pas n’importe laquelle. Une étude menée à l’hôpital de l’université Juntendo, à Tokyo, indique que les risques de rejet sont beaucoup moins forts si, pendant la semaine qui suit l’opération, vous écoutez La Traviata ou un concerto de Mozart plutôt que la chanteuse irlandaise Enya. L’expérience a été tentée avec des sujets atteints de surdité : les vibrations mozartiennes et verdiennes ont, là aussi, fait leur effet, entraînant une concentration plus faible d'interleukine-2 et d'interféron gamma - qui favorisent l'inflammation - et des niveaux plus élevés de substances atténuant l'inflammation, telles les interleukines 4 et 10. Selon le New Scientist, le professeur de psychologie John Sloboda, de l’université de Keele (Angleterre) est sceptique : « Je pense qu'il est dangereux de tirer des conclusions d’une exposition à un opéra ou un concerto donnés. Le résultat peut être totalement spécifique à la pièce en question, ou même à l'enregistrement choisi, diffusé à un volume spécifique. Nous ne pouvons pas savoir ce qui a entrainé un éventuel effet immunosupresseur ». Une bonne réponse à ceux qui affirment encore que seule l’œuvre compte, et que l’interprétation est accessoire. Dernière précision : c’est sur des souris que cette expérience a été menée. Son instigateur Masateru Uchiyama a bon espoir de confirmer ses conclusions en la renouvelant sur des sujets humains.

François Lafon

Une mèche de cheveux de Beethoven miraculeusement conservée par un survivant d’Auschwitz (sic), un échantillon ADN extrait de ladite mèche vendue aux enchères en 2009, une musique extraite par le compositeur écossais Stuart Mitchell des vingt-deux acides aminés contenus dans cet ADN (une note par acide), et voilà une pièce pour piano et alto intitulée The Last Song of Ludwig. Plus fort que les œuvres de Schumann, Liszt, Rimski-Korsakov, Reger, Poulenc et Arvo Pärt sur le nom de B.A.C.H (si bémol, la, do, si dièse), mieux encore que les ombres de Schubert et Mendelssohn dictant à Schumann en plein délire les œuvres qu’ils n’avaient pas eu le temps de composer. The Last Song of Beethoven a été enregistré. Début assez beethovénien, mais milieu rachamaninovien et final façon Concerto de Varsovie (Richard Addinsell). Ludwig doit s’arracher les cheveux.

Une mèche de cheveux de Beethoven miraculeusement conservée par un survivant d’Auschwitz (sic), un échantillon ADN extrait de ladite mèche vendue aux enchères en 2009, une musique extraite par le compositeur écossais Stuart Mitchell des vingt-deux acides aminés contenus dans cet ADN (une note par acide), et voilà une pièce pour piano et alto intitulée The Last Song of Ludwig. Plus fort que les œuvres de Schumann, Liszt, Rimski-Korsakov, Reger, Poulenc et Arvo Pärt sur le nom de B.A.C.H (si bémol, la, do, si dièse), mieux encore que les ombres de Schubert et Mendelssohn dictant à Schumann en plein délire les œuvres qu’ils n’avaient pas eu le temps de composer. The Last Song of Beethoven a été enregistré. Début assez beethovénien, mais milieu rachamaninovien et final façon Concerto de Varsovie (Richard Addinsell). Ludwig doit s’arracher les cheveux.

François Lafon

Entre Schumann-Liszt (2011) et Verdi-Wagner (2013), Debussy, né il y a cent cinquante ans, est "l’anniversarisé" 2012. Dans Le Gaulois, le lendemain de sa mort (25 mars 1918) : « Debussy aurait pu être populaire, il a préféré rester un artiste. La postérité ne peut pas l’oublier. » Lui-même, interviewé par Henri Malherbe en 1911: « Il faut s’efforcer d’être un grand artiste pour soi-même et non pour les autres. » Lui-même encore dans la revue Musica, en janvier 1908 : « La réalisation scénique d’une œuvre d’art, si belle soit-elle, est presque toujours contradictoire au rêve intérieur. » Bonnes intuitions : la postérité ne l’a pas oublié, mais il reste le musicien des happy-few. Ouverture des festivités avec le petit livre bien fait d’Ariane Charton, dans l’excellente et économique collection Folio Biographies. Enfance dans la gêne, goûts de luxe, problèmes financiers récurrents, propension à « taper » ses amis, difficulté à terminer les œuvres de commande, idéalisation de la femme, muflerie avec les femmes, besoin d’amitié, comportement d’ours mal léché, envie d’être admiré, refus de qui l’admire, dépression permanente. Un drôle de bonhomme, qu’on aurait voulu connaître, mais de loin. Tout au long de l’année, concerts, colloques, publications, exposition à l'Orangerie, mise en spectacle, à l’Opéra de Paris, de deux ouvrages abandonnés : La Chute de la Maison Usher et Le Diable dans le beffroi, d’après Edgard Poe. Blague des années 1950 : « Je voudrais La Mer. » « Charles Trenet ou Debussy ? » « Celui qui chante le mieux. » Tout est dit.

François Lafon

Ariane Charton : Debussy. Gallimard - Folio Biographies, 7,70 €

Pour un soir aux Bouffes du Nord : Volte/Face, le Printemps des Arts de Monte-Carlo à Paris. C’est un condensé, ou plutôt la quintessence du festival annuel. Un autoportrait aussi du directeur, le compositeur Marc Monnet. Enchaînement des séquences : performance-manif de Charles Pennequin (poète, dessinateur, auteur de Je crache et de La Fin des poux) dans ses œuvres, secondé de Julie Durand (actrice); Embellie de Xenakis (1981) et Volte-face d’Aperghis (1998) par l’altiste Geneviève Strosser ; Judith à la cour d’Holopherne de Marko Marulic (1450-1524) par l’Ensemble Dialogos (en vieux croate); Préludes et Mazurkas d’Anatoli Liadov (1855-1914) par la pianiste Anastasya Terenkova. Retour de Charles Pennequin et de Julie Durand dans un dialogue délirant à deux voix superposées. Un fourre-tout très pensé : ne vous attendez à rien, c’est autre chose qui va arriver. Il souffle sur tout cela, en tout cas, un vent de liberté potache et cultivée qu’on croyait reléguée au rayon des souvenirs.

François Lafon

Printemps des Arts de Monte-Carlo, du 16 mars 8 avril. www.printempsdesarts.com (Photo : Judith par Dialogos)

Deux images. La première, vue à la télé : un orchestre symphonique joue Doll-Dagga Buzz-Buzz Ziggety-Zag du rocker metal Marilyn Manson. Commentaire : « Changez d’époque : Citroën DS 5, hybride et diesel ». Le son colle à l’image, le chef, qui ressemble à Klaus Tennstedt, a une gestique de pro. La seconde, dans un salon feutré de l’hôtel Plaza-Athénée, le 7 décembre. Henri Dutilleux reçoit le Marie-José Kraviz Prize for New Musik, décerné par l’Orchestre Philharmonique de New York en la personne d’Alan Gilbert, son directeur musical. Le compositeur, âgé de quatre-vingt-quinze ans, improvise un discours de remerciement. Il s’excuse de devoir se présenter en chaise roulante et rappelle à quel point l’Amérique, et particulièrement le NYPO, lui ont été fidèles. Montant du prix : 200 000 $. Peter Eötvös, co-lauréat, composera pour l’orchestre une pièce en l’honneur d’Henri Dutilleux. Sur Facebook, les organisateurs d’Orchestres en fête se demandent si la pub pour la DS 5 donne une image positive ou négative de la musique classique. Commerce (Citroën) d’un côté, mécénat (l’économiste et philanthrope Marie-Josée Kraviz) de l’autre. Continuité (l’orchestre) et rupture (le rock metal) d’un côté, rupture (la musique contemporaine) et continuité (Dutilleux, élève d’Henri Büsser et Philippe Gaubert) de l’autre. Questions de point de vue.

François Lafon

Création française, au théâtre des Variétés, de Collaboration de Ronald Harwood. La pièce, qui met en scène Richard Strauss et Stefan Zweig travaillant à l’opéra La Femme silencieuse, est le deuxième volet d’un diptyque dont Taking Sides (le procès en dénazification de Wilhelm Furtwängler) est le premier. Strauss, Allemand illustre mais dont la belle fille était juive, a collaboré, Zweig, qui était juif lui-même, a dû fuir, et La Femme silencieuse a disparu de l’affiche au bout de trois représentations. Harwood - à qui l’on doit le scénario du Pianiste de Roman Polanski ainsi que la pièce L’Habilleur (une troupe modeste joue Shakespeare pendant le Blitz) - actionne son ressort dramatique habituel : quel parti prendre quand la barbarie est là ? L’Angleterre raffole de ces pièces à thèse, très vieux théâtre, et dispose d’acteurs qui les jouent avec un naturel confondant. Ici, le procédé paraît plus artificiel encore, et les meilleurs comédiens se retrouvent en porte-à-faux. Comme Michel Bouquet dans Taking Sides, Michel Aumont et Didier Sandre hésitent entre premier degré et représentation distanciée des icônes que sont Strauss et Zweig. C’est encore à la lecture que la pièce se prête le mieux. Elle est justement parue, accompagnée d’un intéressant dossier dramaturgique, dans l’excellente revue qu’est l’Avant-Scène Théâtre.

François Lafon

Collaboration, de Ronald Harwood. Théâtre des Variétés, Paris. Texte paru dans L’Avant-Scène Théâtre n° 1306. 12€.

Trois créations musicales aux Etats-Unis pour les dix ans du 11 septembre : un cycle de mélodies (Pieces of 9/11) de Jake Heggie à Houston, un opéra (Heart of a soldier) de Christopher Theofanidis à San Francisco et une pièce pour mezzo-soprano et orchestre (One Sweet Morning) de John Corigliano à New York. Trois compositeurs locaux, dont le moins inconnu de ce côté-ci de l’Atlantique, Corigliano, ne compte pas pour autant dans le Top Ten des gloires internationales. Les gloires ont réagi plus vite : John Adams (On the Transmigration of Souls – 2002), Ned Rorem (Aftermath - idem). Il y a eu aussi un quatuor à cordes de Joan Tower (In Memory – 2002), une pièce pour piano de David Del Tredici (Missing Towers - 2004), et nombre de pièces intitulées Un Hymne pour les disparus et les vivants (Eric Ewazen), Thrène pour les victimes du 11 septembre (Hulme Lance) ou Réflexions sur le 11 septembre (Karen Walwyn). Last but not least, Steve Reich a composé pour le Kronos Quartett un WTC – 9/11 mêlant aux instruments les voix des aiguilleurs du ciel et des pompiers de New York, ainsi que celles de ses ex-voisins (il habitait à l’époque tout près des tours jumelles). Beau succès lors de la création, en mars dernier. Le disque, prévu pour l’anniversaire, ne paraîtra que dans quinze jours. Il a fallu changer la pochette, qui montrait, en sépia sur fond de papier kraft, la première tour en feu et l’avion fonçant sur la seconde. Un nuage noir découvrant un coin de ciel bleu a remplacé cette choquante évocation. Comme d’habitude, les sons s’envolent, l’image dérange.

François Lafon

Le Monde s’en inquiète, relayé par le gratuit Direct Matin : le carillon de Saint-Germain l’Auxerrois pose problème. C’est d’autant plus ennuyeux qu’il s’agit du seul carillon parisien. Sa sonorité est frêle (il joue tous les quarts d’heure), mais sa machinerie énorme : trente-huit cloches - de dix kilos à trois tonnes - pour un beffroi de trente-huit mètres construit en 1860, plus deux ajoutées récemment. Comme son clavier à coups de poing (que l’on active du tranchant de la main, façon Dany Boon dans Les Ch’tis) ne marchait pas bien, on l’a remplacé en 1960 par un clavier électrique. Mais Renaud Gagneux, titulaire du poste de carillonneur depuis 1970, n’en peut plus : temps de réponse trop long, impossibilité de nuancer. Le petit concert qu’il donne tous les mercredis de 13h30 à 14h tourne au cauchemar. Cet élève d’Olivier Messiaen et Henri Dutilleux (composition) et d’Alfred Cortot et Vlado Perlemuter (piano), auteur de plusieurs livres sur l’histoire de Paris, veut en revenir au clavier à coups de poing et porter le nombre de cloches à quarante-huit pour atteindre les cinq octaves. Comme cela coûterait de 300 000 à 500 000 euros et que la mairie du 1er arrondissement n’a pas les moyens, une association, « Un carillon à Paris », a été créée, qui organise des concerts. Le dernier, par l’Ensemble de vents Agami Piccolo, a eu lieu dimanche 10 avril dans le 15ème arrondissement, à l’église Sainte-Rita, patronne des causes désespérées.

François Lafon

« Le piano de Chopin : 80 ans d’imposture à Majorque » titre Le Nouvel Observateur du 9 mars. Et Raphaël de Gubernatis, habituellement critique de danse, d’expliquer que depuis les années 1930, les touristes visitant la Chartreuse de Valldemosa ont été invités à se recueillir devant un instrument qui n’était pas, comme annoncé, le « pauvre piano majorquin » évoqué par George Sand et sur lequel le maître a travaillé à ses Préludes en 1838 et 1839, mais une vulgaire copie construite au moins dix ans plus tard, alors que l’authentique pianino Pleyel commandé à Paris par le compositeur trônait dans une cellule voisine, ouverte plus tard au public et négligée par le guide officiel parce qu’elle n’appartenait pas aux tout puissants tenanciers du musée. Des 2 125 000 euros générés chaque année par les 250 000 billets d’entrée vendus 8,50 euros pièce, les propriétaires du musée touchent 23,75% alors que ceux de la cellule 4 (la vraie !) empochent 11%. La décision de justice interdisant d’exposer le « pauvre piano » et même de prétendre que la cellule qui l’abritait a été habitée par Chopin va-t-elle changer la donne ? En attendant, la presse locale publie avec délices des photos de Franco et de la reine Sophie en extase devant la fausse relique.

François Lafon

Emily Howell n’a pas très bonne presse, aux Etats-Unis. Les critiques reprochent à ses œuvres de manquer d’âme. Sa maman Emmy n’était pas aimée non plus, elle qui avait pourtant composé cinq mille chorals de Bach en une après-midi. Elle s’en moque, puisque, comme Emmy (alias Experiment in Musical Intelligence), elle est un programme informatique. Sa mémoire couvre une longue période, de Palestrina (1525 – 1594) à David Cope, son concepteur, né en 1941. C’est en séchant sur un opéra, dans les années 1980, que Cope a sauté le pas. Il a découvert que toute musique n’était que plagiat, que les grands compositeurs étaient ceux qui recombinaient le matériel existant de la manière la plus inattendue, que le génie de Bach lui-même consistait à jeter un peu de hasard dans un océan de prévisibilité. « A ceux qui me disent qu’il n’y a pas d’âme dans les œuvres d’Emily Howell, je montre une partition, et leur demande où est l’âme dans toutes ces notes. Ce que nous ressentons en écoutant de la musique, c’est nous qui le produisons. » Il y a quelqu’un qui s’intéresse beaucoup au travail de Cope, c’est Douglas Hofstadter, l’auteur du livre Gödel, Escher, Bach, les brins d’une guirlande éternelle (1979, paru en France en 1985). « Je me suis rendu compte, expliquait Hofstadter à l’époque, que le logicien Gödel, que le plasticien aux constructions impossibles Escher et que Jean-Sébastien Bach n’étaient que des ombres projetées dans différentes directions par une essence centrale. J’ai essayé de reconstruire cet objet central ». Son travail, à l’époque où l’informatique n’était pas encore entrée dans les moeurs, a fait sensation. Le mystère de la création était à portée de main. Trente ans plus tard, la grande énigme n’est toujours pas résolue, et Cope s’en tient à des considérations plus bourgeoises. Il vend des disques : Emmy, Bach by design, Virtual Mozart, Virtual Rachmaninov ont été des succès, le premier d’Emily, Des ténèbres, la lumière, sorti cette année, marche bien.Cope répond, quand on lui demande pourquoi il ne se contente pas de composer sa propre musique, d’être lui-même son propre ordinateur : « Les programmes sont des extensions de ma personnalité. Pourquoi passerais-je six mois à chercher une solution que je peux trouver en une matinée ? On ne creuse plus avec les doigts depuis l’invention de la pelle. Au cours des dix prochaines années, ce que j’appelle la musique algorithmique sera un des piliers de notre vie ». Les apprentis sorciers de l’Ircam ne parlent pas autrement, mais ils utilisent l’informatique à autre chose qu’à produire des « à la manière de… ». Au moins Cope contribue-t-il à lutter contre la crise du disque : en se fondant sur ses recherches, des chercheurs des universités de San Diego et de Sao Paulo analysent les genres et rythmes musicaux pour découvrir quelles musiques nos contemporains sont susceptibles d’aimer, donc d’acheter.

François Lafon

Une drôle de photo (- montage) fait couler de l’encre en Allemagne. A gauche, sur un canapé, Karl Valentin, le Charlie Chaplin allemand, et une grosse dame en costume traditionnel bavarois, tenant à la main une lanterne. A droite, une jeune femme en robe blanche et coiffée d’une perruque XVIIIème, accompagnée d’un jeune homme déguisé en Mozart. Le jeune homme est Bertolt Brecht, et la jeune femme (figurant Constance ?) sa compagne Paula Banholzer. C’est Gerhard Gross, le fils de cette dernière, qui a envoyé au Süddeutsche Zeitung cette photo inédite, datant probablement de 1919. « C’est photographié théâtre épique », explique Jürgen Hillesheim, le directeur de l’Institut Brecht d’Augsbourg, la ville natale du dramaturge, qui met l’accent sur l’aspect décalé du couple travesti. On peut parler aussi de distanciation : épique (traduire social et politique) et distancié (c'est-à-dire se prêtant à la réflexion plutôt qu’à l’identification) cet alignement de personnages présentés comme des emblèmes dialoguant d’une époque à l’autre, et nous invitant à tirer les leçons de ce rapport dialectique. Le jeune Brecht écrivait de la musique, jouait de la guitare et rêvait de composer un opéra. Son premier recueil de poésies est intitulé Chansons avec guitare de Bertolt Brecht et de ses amis. Il était donc fondé à se faire photographier en Mozart, pour lequel il entretenait une véritable passion. Quant à Karl Valentin, son esprit contestataire lui a valu des désagréments (notamment avec les nazis), mais il était l’idole de la jeunesse de gauche et il a fait partie des maîtres à penser de l’auteur de L’Opéra de quat’sous. En 1919, Brecht avait vingt-et-un ans et n’avait pas encore mis au point ses théories sur le théâtre. Au moins sait-on maintenant qu’avec Karl Valentin pour éclairer sa lanterne (au centre de l’image), le futur collaborateur de Kurt Weill et de Paul Dessau ne risquait pas de prendre pour argent comptant ses affinités avec le divin Amadeus.

François Lafon

Photo : Archives Gross www.sueddeutsches.de

Vive Internet (parfois) ! Chaque année, un concours de la BBC Radio 1 désigne le morceau de musique le plus acheté pendant les fêtes. Longtemps, ce sont les vainqueurs du télé-crochet X Factor qui ont gagné. Mais voilà qu’en 2009, une campagne sur Internet a grippé la machine à sous, et un groupe de metal américain nommé Rage Against the Machine est passé devant le X Factorien prévu. Plus fort encore cette année : c’est 4’33’’ de John Cage - c'est-à-dire quatre minutes et trente-trois secondes de silence - qui est favori. Une grande opération intitulée Cage against the Machine a été lancée, un site d’explication a été ouvert, et 73 000 amis se sont déjà déclarés sur Facebook. Comme le règlement du concours stipule que le morceau doit avoir été enregistré dans l’année, un nouvel enregistrement de 4’33’’ a été réalisé par le label Wall of Sound. Combiens d’Anglais regarderont désormais X Factor en coupant le son ? .

François Lafon

Page Facebook "Cage Against the Machine"

http://www.facebook.com/cageagainstthemachine

Fil Twitter

http://twitter.com/JOHNCAGEXMAS

Henryk Gorecki n’en est jamais revenu, le monde musical non plus. En 1977, au festival de musique contemporaine de Royan, Ernest Bour et l’Orchestre de Baden-Baden créent sa 3ème Symphonie, dite « des Chants plaintifs ». Trois mouvements : 1. Lento - 2. Lento - 3. Lento. Le premier est inspiré des Lamentations de la Sainte Croix (XVème siècle), le deuxième est une prière écrite sur le mur de sa cellule par une victime des nazis, le troisième est un chant populaire polonais. Applaudissements polis, succès d’estime. Quinze ans plus tard, paraît chez Nonesuch un enregistrement de ladite symphonie dirigé par David Zinman, un chef respecté mais dépourvu à l’époque de l’aura de patriarche dont il jouit aujourd’hui. En revanche la soprano Dawn Upshaw, qui intervient dans les trois mouvements, est une vedette, connue pour son militantisme en faveur de la musique de son temps. Le phénomène part de Grande-Bretagne : 400 000 exemplaires vendus en quelques mois, entrée au Top 50. Le reste de l’Europe et l’Amérique s’enflamment, les ventes dépassent le million, le « classique » fait un bond dans les statistiques de ventes de disques. En 1994, un enregistrement low cost, dirigé par l’excellent chef polonais Antoni Wit, suivi d’un autre, au prix fort chez Philips, surfent sur la vague. En 2005, Naïve en publie une nouvelle version, dirigée par Alain Altinoglu avec le Sinfonia Varsovia : succès inespéré. On réalise à quel point cette musique à l’harmonie simple et au ton recueilli a ouvert la voie à Arvo Pärt et aux néo-grégoriens. Henryk Gorecki vient de mourir à soixante-seize ans, à Katowice. Le catalogue de ses œuvres est impressionnant. Personne, hormis les spécialistes du genre, ne s’est apparemment demandé s’il avait composé autre chose que cette que cette Symphonie. Selon Wikipedia, « il s’est toujours défendu de vouloir écrire une musique qui réponde aux attentes d’un public quel qu’il soit. » Nous voilà rassurés.

François Lafon

De quoi est mort Beethoven ? De la syphilis, ou d’une cirrhose du foie, a-t-on longtemps dit. Plus récemment, on a évoqué la maladie de Crohn. « Pas du tout, rétorquent des chercheurs américains, après s’être penchés sur des cheveux et un fragment de boîte crânienne. Beethoven est mort de saturnisme, c'est-à-dire d’une longue intoxication au plomb ». Cela expliquerait mieux encore ses douleurs abdominales, ses troubles digestifs, sa bronchite chronique, sa mauvaise haleine, ses sautes d’humeur et ses défaillances de mémoire. Cet excès de plomb viendrait, entre autres, du vin à bon marché que Ludwig van consommait à outrance, et auquel on ajoutait du plomb pour en atténuer l’amertume. Mais voilà que le Dr. Andrew C. Todd, expert de l’école de médecine Mount Sinai, à New York, conteste cette explication, après avoir analysé les fragments déjà cités, auxquels il a ajouté un autre morceau de crâne, plus gros. « Beethoven n’a pas davantage été exposé au plomb que n’importe quel humain âgé de cinquante-six ans », affirme-t-il. Le problème, rétorque le Dr. William R. Meredith, professeur à l’Université de San Jose (Californie) et directeur du Ira F. Brilliant Center for Beethoven Studies, c’est que le plus petit fragment de crâne contient quarante-huit microgrammes de plomb par gramme, alors que le plus petit n’en contient que treize ». De son côté le Dr. William Walsh, de l’Argonne National Laboratory, en Illinois, fait remarquer que son collègue le Dr. Todd n’a travaillé que sur les morceaux de crâne, en oubliant les cheveux, mais tombe d’accord avec lui sur le fait que l’exposition au plomb ne daterait que de la fin de la vie de Beethoven. Et pourtant l’irritabilité, la faiblesse musculaire, les migraines et la fatigue récurrente sont les symptômes types de ce genre d’affection. Alors ? Edmund Morris, dans son livre Beethoven, le compositeur universel (Harper Collins – 2005), note que l’année de sa mort, l’auteur de Fidelio avait suivi un traitement à base de jus de fruit, et qu’il préférait bien sûr les jus fermentés. Résultat : diarrhées et alcoolisme prononcé. Bon. D’autres encore évoquent une déficience cardiaque, ou la maladie de peau appelée lupus. Bref, la mort de Beethoven n’est pas moins problématique que celle de Mozart ou de Napoléon. A propos, que font ses restes aux Etats-Unis ? Ils proviennent d’une boite de métal contenant treize fragments humains, sur laquelle est écrit « Beethoven », et qu’un homme d’affaires californien a héritée de son grand-oncle. D’ici qu’on découvre que ce Beethoven-là n’est pas le bon…

François Lafon

Benjamin Britten pile et face à l’Opéra Bastille. Dans la grande salle, son opéra Billy Budd ; à l’Amphithéâtre, ses trois Quatuors à cordes, par le Quatuor Diotima. Le procédé, très prisé des programmateurs, est ici baptisé Convergences. Dans le cas de Britten, le mot n’est pas trop fort. A l’opéra, Britten fait feu de tout bois, convoque Purcell et Verdi, Berg et Chostakovitch, et produit un théâtre musical diablement efficace, qui ne ressemble qu’à du Britten. En musique de chambre, il rend hommage à Purcell encore (le premier Orpheus Britannicus. Le deuxième, c’est lui !), à son maître Frank Bridge, et invente une musique « pure » qui, dans ses thèmes et ses atmosphères, contient des opéras entiers. Billy Budd, repris dans la mise en scène spectaculaire de Francesca Zambello, mélange chants populaires et formes sophistiquées pour traiter le thème préféré de Britten, cette fois inspiré de Melville : l’innocence persécutée par le désir des hommes. Dirigée par Jeffrey Tate avec une extraordinaire élégance, la musique paraît directe, simple presque, en tout cas accessible à un public que la « contemporaine » peut effrayer. Le lendemain, en écoutant le 3ème Quatuor superbement joué par les Diotima devant une salle étonnamment jeune, on retrouve Britten un quart de siècle plus tard, à la veille de mourir, jetant des clins d’œil à Mort à Venise, son dernier opéra. Là aussi, Chostakovitch pointe le nez, et voisine cette fois avec Mahler. On embrasse, en écoutant ce testament musical, un paysage d’autant plus vaste que pour nous y préparer, les Diotima ont joué le 3ème Quatuor de Frank Bridge, une pièce terriblement touffue, pleine de références à l’Ecole de Vienne, et dont, au début de sa carrière, Britten a fait son miel. Quand il compose pour l’opéra, Britten, comme le Capitaine Vere dans Billy Budd, n’oublie jamais que « l’amour l’emporte sur l’intelligence ». Ce calculateur était aussi un idéaliste. Cela doit être pour cela qu’il est entré dans le top ten des grands noms du lyrique.

Benjamin Britten : Billy Budd. Avec Kim Begley, Gidon Saks, Lucas Meachem. Jeffrey Tate (direction), Francesca Zambello (mise en scène). Opéra de Paris – Bastille, 29 avril, 3, 8, 10, 13, 15 mai.

Sur son site Slipped disc, le journaliste anglais Norman Lebrecht donne le top ten « réel » des œuvres contemporaines les plus jouées de par le monde. Aucun Français dans la liste, même pas les gloires internationales que sont Henri Dutilleux et Pierre Boulez. Qu’ils ne se vexent pas : Steve Reich, Wolfgang Rihm, Krzystof Penderecki, Michael Nyman n’y sont pas non plus. The winners are : Karl Jenkins, Joan Tower, Tan Dun, Joby Talbot, Nathaniel Stookey, Howard Goodall, Christopher Rouse, Colin Mathews, Phil Glass et Detlev Glanert. Vous ne les connaissez pas tous ? C’est que les plus joués ne sont pas forcément les plus médiatisés. D’abord, ceux qui composent essentiellement des œuvres pour orchestre ont plus de chances d’être programmés que les autres : une pièce contemporaine, cela fait bon effet dans une saison. Mais ce sont surtout les compagnies de danse qui faussent les statistiques. Qui est ce Joby Talbot, classé quatrième ? Un chouchou de Carolyn Carlson, un habitué du Royal Ballet de Londres. Et Dieu sait si le ballet contemporain est grand consommateur de musique contemporaine ! Significativement, les dix compositeurs éliminés du top ten mais présents dans le top twenty sont beaucoup plus connus. On y trouve George Benjamin, Oliver Knussen, John Adams, John Corigliano, Elliott Carter, Magnus Lindberg et Kaija Saariaho. Toujours pas de Français. Où sont les Pascal Dusapin, Eric Tanguy, Bruno Mantovani, Thierry Escaich, qui tiennent ici le haut du pavé ? Eh bien, en France, justement.

En revanche, Schumann fou d'amour pour la belle Clara, Schumann fou de jalousie envers le jeune Brahms, Schumann fou tout court se jetant dans le Rhin (et se ratant), cela ne passe plus, cela n'a jamais bien passé. Question de musique aussi, et même d'abord. Chopin, c'est profond, mais ça n'en a pas l'air. Schumann, ça ne l'est pas moins, mais ça se voit. La Valse-minute ou la Polonaise en la, un enfant peu les écouter en boucle. Les Scènes d'enfants, en revanche, c'est quand on est adulte qu'on les apprécie. Voilà : Chopin est plein de nos souvenirs d'enfance. Pas Schumann. Alexandre Tharaud a sorti un récital intitulé « Chopin, journal intime ». Vous imaginez « Schumann, journal intime ? » De quoi devenir fou ! L'année prochaine, ce sera le bicentenaire Liszt. Le sujet est vaste, le personnage charmeur, et sa musique, dont on connaît surtout les pièces de virtuosité, n'a pas la réputation d'être «difficile ». On se trompe : Liszt est aussi difficile que Schumann. Il est seulement moins génial. Et puis il est mort vieux, et l'on s'attendrit surtout sur les anges fauchés en plein vol, comme Chopin. Schumann, lui, est mort entre deux âges. Décidément, il a eu tout faux !

Soirées Chopin sur Arte, le 1er mars avec Alexei Volodine, le 7 avec Rafal Blechacz.

« J'aime la virtuosité. Pas pour elle-même, mais parce qu'elle est dangereuse »

« Si vous voulez que votre vie soit plus intéressante, vous devez faire des efforts. C'est une question d'organisation. Je suis choqué que tant de gens ne soient pas plus créatifs, c'est à dire plus exigeants avec eux-mêmes. »

« Les questions que nous devons nous poser sont : « Est-ce que j'essaie d'être nécessaire à l'évolution du langage ? Est-ce que j'essaie d'être original ? Etre original signifie bien sûr se procurer les outils pour l'être, pas seulement en avoir le désir. Les outils sont importants : Mallarmé reprochait à Degas d'écrire des poèmes. « Il ne suffit pas d'avoir des idées de poèmes, disait-il. Les poèmes, ce sont des mots. »

« Je ne m'excuse pas d'avoir été sur les barricades durant les années 1950-1960. On nous a accusés d'être des dictateurs parce que nous jouions ce que nous aimions. Mais nous ne donnions que quatre concerts par an ! Aujourd'hui, il y a beaucoup plus de concerts de musique nouvelle, mais l'enjeu est moins fort. »

« Vous n'obtenez pas de résultats si vous ne vous battez pas. Aujourd'hui, je comprends mieux les points de vue qui ne sont pas les miens, mais je suis encore capable de les combattre. »

« Ne placez pas votre ego au-dessus de la musique. Faites ce que vous avez à faire pour son service. C'est le seul moyen de progresser. »

« Le sérialisme a fait long feu. Il a été tué par les gens qui l'ont utilisé. »

Résumé de la situation par Daniel Barenboim, infatigable porte-parole du maître : « Si Pierre est une grande figure de la modernité, c'est parce qu'il a compris qu'il y avait dans la vie des moments d'évolution et des moments de révolution. Quand la révolution a été nécessaire, il a été là pour en prendre la tête. »

Boulez, en tout cas, semble prêt à résister tout seul aux tentatives d'embaumement. A moins qu'il ne contemple déjà le siècle du haut de sa pyramide.

Crédit photo : Felix Broede/DG

John Cage, l'anarchie du silence. Musée d'art contemporain de Barcelone, jusqu'au 10 janvier.

De la scène au tableau. Musée Cantini, Marseille, jusqu'au 3 janvier.

Emoi outre-Manche : selon un sondage diffusé par la BBC, les Carmina Burana de Carl Orff est en tête du Top Ten de la pièce musicale la plus écoutée depuis soixante-quinze ans. Première consolation : Carmina Burana date de 1937, et n'a donc que soixante-douze ans d'âge. Deuxième consolation : ce n'est pas l'œuvre entière qui bat ce record, mais seulement sa tonitruante introduction « O Fortuna ». Troisième consolation : elle est talonnée par la Fantaisie sur un thème de Thomas Tallis de Ralph Vaughan-Williams, ce qui prouve que l'Angleterre sera toujours l'Angleterre. Si émoi il y a, ce n'est pas tant parce que cette musique est primaire et univoque que parce que son auteur a été un porte drapeau du régime nazi. Les deux éléments, de toute façon, sont liés : « buvez, mangez, forniquez avant que la mort ne vienne vous faucher, défilez sur des rythmes bien carrés pour affirmer votre énergie et votre discipline » sont des préceptes que les aryens en uniforme n'hésitaient pas à chanter en chœur. Reste à tester la popularité des Carmina Burana de ce côté-ci du Channel. Quand le film de John Boorman Excalibur est sorti en 1981 (les Chevaliers de la Table Ronde, l'épée sacrée, le tout au son de « O Fortuna »), les ventes de disques ont explosé. Même phénomène, en mineur, quand Robert Hossein a écrasé sous les décibels orffiens sa spectaculaire mise en scène des Bas Fonds de Gorki. On a en revanche moins remarqué que dans son dernier film, Les 120 journées de Sodome, Pasolini utilise les Carmina Burana. Mais il s'agit de « Veris Leta Facies » (Les traits souriants du printemps), qui ouvre la première partie, et les intentions du cinéaste sont plus ironiques que celles de ses confrères.

Opfergang, de Hans Werner Henze. Ian Bostridge, John Tomlinson, Orchestre de l'Academia di Santa Cecilia, Antonio Pappano (direction). Création mondiale le 10 janvier à l'Academia di Santa Cecilia, Rome.

Crédit photo : Johan Persson

Le texte (anglais) de The Habit of art d'Alan Bennett est édité chez Faber and Faber.

Selon le musicologue italien Luca Chiantore, La Lettre à Elise ne serait pas de Beethoven. Enfin, pas complètement. Ce serait le musicologue Ludwig Nohl, connu pour l'avoir découverte en 1865, qui aurait terminé l'illustre bagatelle à partir d'une esquisse de la main de grand homme. On pensait déjà que c'était Nohl qui avait rebaptisé Elise la véritable dédicataire, Therese Malfatti von Rohrenbach zu Dezza, sur laquelle Ludwig Van a eu des vues dans les années 1810, à moins qu'il ne se soit agi de la cantatrice Elisabeth Roeckel, la sœur du ténor qui a chanté Florestan dans Fidelio en 1806, et dont le surnom était Elise. Comme on possède par ailleurs, de la main de Beethoven, des esquisses proches de la version définitive, Nohl risque de rester à sa place et Chiantore à la sienne.

Pauvre Beethoven ! Il n'a déjà jamais eu de chance en amour, il faut encore que, de l'énigmatique Elise à l'Immortelle Bien-Aimée, la postérité se casse la tête à découvrir l'identité des élues de son cœur.