Orangerie du Château de Bois-Préau, Parc de Malmaison, 15h & 18h30, dimanche 28 mai 2023

Teresa Berganza nous a quittés ce vendredi 13 mai, elle avait quatre-vingt-neuf ans. Quand Gabriel Dussurget, fondateur et directeur du festival d’Aix-en-Provence, impose la jeune mezzo-soprano de vingt-quatre ans dans Cosi fan tutte en 1957, les spécialistes l’ont prévenu : petite voix, elle n’ira pas loin. Trente-deux ans plus tard, elle est Carmen au Palais Omnisports de Bercy, dans une mise en scène de Pier-Luigi Pizzi. Au milieu de l’air des cartes, courte panne de sono. La voix de Berganza résonne « au naturel » dans l’immense espace. En toute liberté…

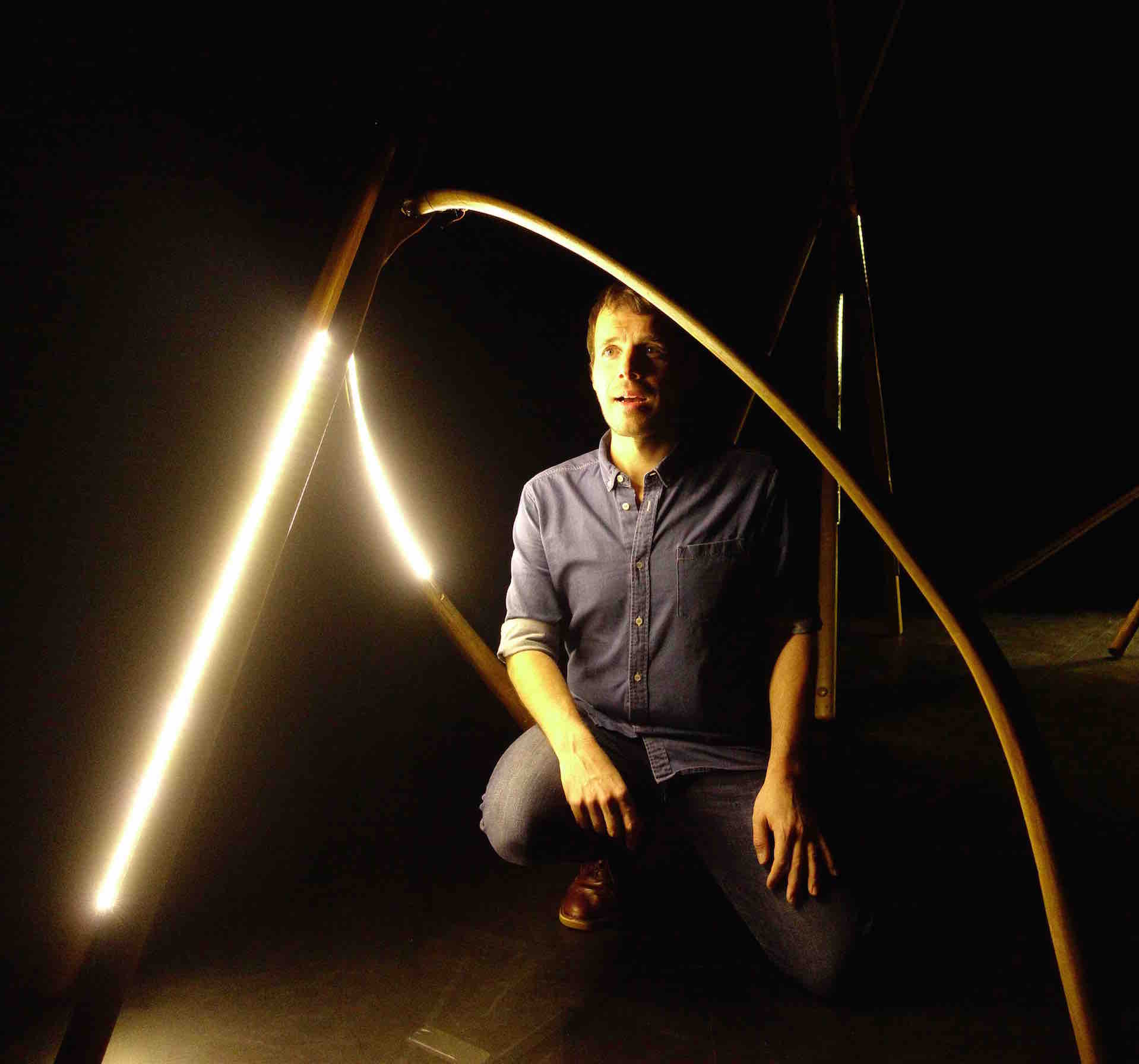

(Photo © DR)

(Photo © DR)

Photo : Gabriel Bacquier au Festival de Nohant en 1986

Théâtre de l’Athénée, Paris, 24 février (Photo © DR)

Opéra Comique, Paris, 10 février (Photo : Hélène Carpentier©DR)

La POP, face au 40 quai de la Loire, 75019 Paris, 8, 10, 11 décembre. Rouen, Chapelle Corneille, 15 décembre. CD Songline chez Son an Ero/Petit Festival. Photo © DR

La Saxe à l’époque de Bach n’est pas un royaume. Elle ne le deviendra qu’en 1806, par la grâce de Napoléon. Son souverain est de 1697 à 1733 l’électeur Friedrich August Ier, en même temps roi de Pologne sous le nom d’Auguste II le Fort. Il a, pour obtenir cette dignité royale, abjuré le luthéranisme pour le catholicisme, mais - exception notable - sans obliger ses sujets saxons à en faire autant. La Saxe luthérienne a donc une cour catholique. Dans sa capitale, Dresde, fleurit l’opéra italien, alors qu’à Leipzig, où Bach est cantor, la musique est luthérienne. Lorsque meurt en 1727 Christiane Eberhardine, duchesse de Saxe et reine de Pologne, qui contrairement à son mari est restée luthérienne, Bach compose une Trauerode (Ode funèbre), exécutée à Leipzig par les étudiants lors d’un service commémoratif. Françoise Lasserre et l’Ensemble Akadêmia l’ont programmée à La Chaise Dieu, suivie par le Magnificat, en ce lieu œuvre « de résistance », si l’on peut dire. Avec Jan Dismas Zelenka, natif de Bohême et musicien de cour à Dresde, on ne quitte pas les sommets. Il étudia à Vienne, et ses quelque vingt messes réussissent une synthèse rare de ferveur, d’éclat et de dynamisme, comme plus tard celles de Haydn. Vaclav Luks et le Collegium & Collegium Vocale 1704 avaient mis Zelenka à l‘honneur au festival 2013. Ils ont récidivé cette année avec la Missa Divi Xaverii, composée en 1729 à la gloire de saint François Xavier, patron de Maria Josepha, épouse du futur Friedrich August II (et August III de Pologne), alors enceinte : ouvrage splendide, pour quatre solistes vocaux (souvent traités de façon très « moderne »), chœur et un important effectif instrumental, trompettes et timbales intervenant aux endroits les plus inattendus. Grand succès, comme en début de concert pour un concerto de Heinichen et la messe brève en sol mineur de Bach.

Marc Vignal

Abbatiale Saint-Robert, La Chaise Dieu, 25 et 26 août Photo © DR

L’ère des Médicis à Florence s’étend sur exactement trois siècles, de 1434 à 1737, avec pour le chef de famille le titre de duc à partir de 1532 et un peu plus tard celui de grand-duc de Toscane. Chez les Médicis comme dans les autres cours de la Renaissance, les mariages étaient l’occasion de fêtes somptueuses, de spectacles monumentaux alliant avec faste le théâtre, la musique et la danse. Tel fut le cas en 1589 lors du mariage de Ferdinand Ier de Médicis, grand-duc de Toscane, avec Christine de Lorraine, sa cousine lointaine, petite-fille de Catherine de Médicis, reine de France. La Pellegrina, pièce en cinq actes du poète et juriste Girolamo Bargagli, fut augmentée de six intermèdes - dont un représentant l’Harmonie des sphères sous la voûte céleste et un autre les Enfers - avec comme thème unificateur le pouvoir de la musique antique. C’est ce spectacle qu’à La Chaise Dieu ont « reconstitué » Raphaël Pichon, son Ensemble Pygmalion et d’excellents solistes vocaux, ces derniers donnant corps à des figures mythiques telles qu’Apollon, Orphée, Vénus ou Daphné, sans oublier des Bergers. Il s’agissait de célébrer et de chanter les amours d’Apollon et de Daphné, ou les larmes d’Orphée après la perte d’Euridice et avant sa propre apothéose. Les compositeurs ayant nom Giulio Caccini, Alessandro Striggio, Emilio de Cavalieri ou encore Jacopo Peri, pour ne citer que les plus connus, on se trouvait à La Chaise Dieu transporté soudain dans une représentation d’opéra, avec le degré d’émotion et de puissance dramatique que cela implique. Il n’était pas encore question d’opéra à Florence en 1589, mais peu importe, les réflexions sur les rapports littérature-musique allaient bon train, et cette forme d’art pointait à l’horizon. Il fallait séduire, mais aussi impressionner : pari tenu par Raphaël Pichon et ses musiciens pour ce grand concert « A la cour des Médicis », avec pour conclure un Ballet des Amants festif en diable, clos par le « chœur » de Cavalieri « O che nuovo miracolo », aux paroles appropriées.

Marc Vignal

Abbatiale Saint-Robert, La Chaise Dieu, 25 août Photo © DR

Qui dit « Chanson parisienne de la Renaissance » dit en priorité Clément Janequin et Claudin de Sermizy. Du premier, on ignore tout de la jeunesse et de la formation. Ecclésiastique, il fut rarement inspiré par le culte divin, du moins si l’on en juge par ce qui nous est parvenu, et mourut en 1558 sans avoir connu l’aisance matérielle. Sur les premières années du second, on n’est guère mieux renseigné, mais il occupa d’importants postes officiels, en particulier (jusqu’à sa mort en 1562) à la chapelle royale, et écrivit autant de musique sacrée que profane. Le festival de La Chaise Dieu - l’année 2016 est celle de son cinquantième anniversaire - les a programmés l’un et l’autre, en un beau concert intitulé « Florilège Renaissance » : extraits de deux messes parodiques (réutilisant le matériau de chansons antérieures) de Janequin, dont celle intitulée La Bataille, et motets de Pâques et de Noël de Sermisy. Avec comme interprète l’Ensemble Clément Janequin « de » Dominique Visse, fait de quatre solistes vocaux - de la voix de haute-contre à celle de basse - et d’un orgue. Effectifs réduits, mais ferveur intense, plénitude sonore également, en harmonie avec le lieu, une église de dimensions modestes entourée d’un cloître magnifique. Entrée en matière idéale pour un festivalier.

(A suivre).

Marc Vignal

Abbaye Saint André, Lavaudieu, 24 août Photo © DR

Réédition chez Warner du Voyage d’hiver de Schubert par Jon Vickers. Un cas d’école : tel l’éléphant dans un magasin de porcelaine, le Tristan (et l’Otello, le Don José, le Peter Grimes, le Florestan, etc.) de son époque fait tout ce qu’il ne faut pas faire. Il joue au lieu de suggérer, incarne au lieu de d’évoquer, lâche, au lieu de la retenir, une voix plus râpeuse que jamais (l’artiste était en fin de carrière). Applaudissements gênés mêlés de bravos frénétiques au Théâtre des Champs-Elysées (16 février 1983), où l’on est venu parce que Vickers en scène – quoi qu’il chante – ça ne se rate pas. Foudres de la critique quand paraît l’enregistrement chez EMI, où le directeur Alain Lanceron décide d’immortaliser en studio l’objet du scandale et parle « d’un parcours à mille lieu des standards du Liederabend, mais qui fit date ». Trente ans plus tard, instructive vérification : Vickers fait bien tout ce qu’il ne faut pas faire et a raison de le faire. Mystère de l’artistiquement correct… L’album est titré In memoriam Jon Vickers 1926-2015, complété pour les anglophones (pas de traduction dans le livret) par une intéressante conversation avec l’artiste enregistrée à Londres en 1998.

François Lafon

2 CD Warner Classics 0825646031573

Caméléon de la pop autoproclamé, David Bowie, 69 ans, aura été l'un des musiciens qui ont le plus épousé leur époque. Tout d’abord mime sous la houlette de Lindsay Kemp, puis chanteur de variété à partir du milieu des années soixante (Images) avant de virer rock, il a autant suivi les modes qu'il les a accompagnés, puis rattrapés, pour finalement les squeezer et les précéder - d'où ces personnages ambigus catalyseurs d’univers fantastiques, du psychédélique Major Tom (Space Odity) au tueur horrifique Nathan Adler (Outside), en passant par Ziggy Stardust, Aladdin Sane, le monstre orwellien de Diamond Dogs ou encore le Thin White Duke de Station to Station, qu'il a su orchestrer différemment à chaque fois en musique et en espace. Comédien (plutôt bon), il a autant joué du mystère à l’écran et sur les planches, endossant des rôles d’extra-terrestre (The Man Who Fell To Earth), de gigolo (Just a Gigolo), de phénomène de foire (Elephant Man), de vagabond (Baal), de vampire (Les Prédateurs), d’officier britannique (Furyo), de revenant (Twin Peaks), de tyran (Ponce Pilate dans La dernière tentation du Christ !) ou bien d’icône de l’art – Warhol dans Basquiat... Philip Glass a rendu hommage à son talent novateur en arrangeant pour orchestre deux de ses meilleurs albums (Low, Heroes). Et quand il en eu assez de vouloir être au goût du jour, pour plaire aux plus jeunes, donc, il a su explorer des styles où peu d’artistes rock s’essayent, mêlant expérimentations, hasard et minimalisme en s’associant à Brian Eno, le créateur de Discreet Music et autre Music for Airports,ainsi qu’aux six jazzmen avec lesquels fut concocté Blackstar, son dernier opus, sorti deux jours avant sa disparition. « Merci pour nos bons moments, Brian. Ils ne disparaîtront jamais » avait-il écrit par mail à Eno, la semaine dernière. Merci à toi, David.

Franck Mallet

Photo : Furyo de Nagisha Oshima © DR

Au Théâtre Gérard Philipe de Saint-Denis, Trissotin ou les Femmes savantes, titre rectifié par Molière lui-même lors de la reprise de sa pièce. Une transposition seventies signée Macha Makeïeff d’une pièce souvent qualifiée de misogyne, où l’on voit mieux que d’habitude que les hommes ne sont pas plus épargnées que les dames, lesquelles ont pour principal défaut de ne savoir pas raison garder devant une émancipation longtemps réprimée. Hiatus réussi entre la liberté de la relecture - avec un inquiétant Trissotin façon Conchita Wurst - et le traitement philologique du texte : pas un vers faux, diérèses marquées et enjambements bannis. Inserts musicaux pourtant - Dowland, Grétry, Purcell et tubes 1970 - dans cette pièce sans musique créée un an avant Le Malade imaginaire, derniers feux de la comédie-ballet. Surprise d’entendre Clitandre (Ivan Ludlow) et Bélise (Thomas Morris) en duo lyrique, le premier baryton et/ou contre-ténor, britannique de naissance et ex-Wotan de la mini-Tétralogie montée par Antoine Gindt (2011), la seconde ténor bouffe (toujours pas d’hérésie : Bélise a été repris par l’acteur Hubert, lequel avait créé … Philaminte). Deux chanteurs d’opéra en challengers d’une troupe de comédiens aguerris : pas une première, mais bien un signe des temps.

François Lafon

Théâtre Gérard Philipe, Saint-Denis, jusqu’au 29 novembre. Tournée en France jusqu’en mars 2016 Photo © DR

Bonne nouvelle pour Jonas Kaufmann : son album « The Age of Puccini » chez Decca est en tête des charts en Allemagne. C’est pourtant ce même CD que le ténor lui-même pointait du doigt il y a tout juste un mois dans un communiqué cinglant : « Cette compilation ne comporte que trois airs de Puccini datant de 2007 et 2008, les dix-huit autres venant pour la plupart de mon vieil album de 2010 Verismo Arias ». Une concurrence déloyale vis-à-vis de son nouveau récital all Puccini « Nessun dorma », annoncé pour la mi-septembre par son nouvel éditeur Sony. Le procédé n’est pas nouveau : quand Roberto Alagna puis Rolando Villazon – pour s’en tenir aux ténors – sont passés chez Universal, leur ancien éditeur EMI n’a pas hésité à recycler le back catalogue les concernant, avec des titres non moins ambigus. Or voilà que le Puccini-Sony de Kaufmann se retrouve, en termes de précommandes, derrière le Puccini-Decca. Ses fans sont-ils censés préférer le jeune Kaufmann, (à peine) moins raffiné mais au timbre moins barytonnant ? Quelques esthètes, peut-être…

François Lafon

En DVD chez Fra Musica, La Vie de Bohème, version française de l’opéra de Puccini, hommage à Léna et Michel Rainer. En photo, dans le style Studio Harcourt, une jeune femme souriante dont le visage dira quelque chose aux habitués de longue date des opéras et concerts. La Vie de Bohème en question est une « dramatique » - on pourrait dire une « opératique » - réalisée par Henri Spade pour la RTF en 1960 : image école des Buttes-Chaumont, playback imprécis, atmosphère "Enfants du paradis". Léna Pastor, la jeune femme de la couverture, chante Mimi, entourée des têtes d‘affiche de l’Opéra-Comique d’alors : Alain Vanzo, Xavier Depraz, Willy Clément, Jean-Pierre Laffage. Explications dans le livret : Léna Pastor a interrompu sa carrière pour s’occuper avec son époux Michel Rainer de l’agence artistique (Rudolf Serkin, Isaac Stern, Itzhak Perlman…) que celui-ci avait créée après la guerre. Selon leurs volontés (ils ont disparu à quelques mois de distance, en 1988-1999), leur ex-assistant Jean-Pierre Brossmann, devenu directeur du Châtelet, a créé un prix destiné à récompenser de jeunes chanteurs. C’est avec le reliquat de ce legs que ce DVD a été réalisé. Double propos donc : rendre hommage à deux figures du métier, et – plus « grand public », si l’on peut dire – rappeler les vertus d’une école de chant et d’interprétation balayée dans les années 1970 par la mondialisation du monde lyrique. Pas besoin de sous-titres pour cette Bohème en VF dont on ne perd pas un mot, ni de mode d’emploi dramaturgique : de l’opéra populaire, au premier degré, où l’on allait comme les Enfants du paradis allaient voir Frédérick Lemaître. Impossible à refaire, mais d’autant plus riche d’enseignement.

François Lafon

1 DVD Fra Musica - INA

« Première, oui, seconde, jamais ! » C’est ainsi qu’Anita Cerquetti refuse en 1956 de signer comme remplaçante de Maria Callas. En 1953, à vingt-deux ans, elle a chanté en alternance avec elle le rôle d’Aïda à Vérone, mais trois ans plus tard la Cerquetti a compris qu’elle a droit à la pleine lumière : Luchino Visconti l’a choisie pour interpréter la grande scène du troisième acte du Trouvère, dans Senso, elle a triomphé dans l’Abigaille de Nabucco dirigé par Tullio Serafin, dans Norma avec Franco Corelli, dans Amélia du Bal masqué… Ironie du sort : c’est en remplaçant la Callas au pied levé dans Norma à Rome qu’elle atteint, en janvier 1958, une renommée internationale, au niveau de Maria Callas et de Renata Tebaldi. Mais au-delà de la gloire, apparaît la lassitude. « Pendant ces dix années, je n’ai fait que des débuts. Un soir, je chantais un opéra. Le lendemain, je répétais celui de la semaine suivante. » Anita Cerquetti donne sa dernière représentation publique en octobre 1960. La mort de son père, puis celle de son mentor, Mario Rossini, en 1959, l’ont amenée à se mettre en retrait. Dans ce monde de l’opéra, elle ne supportait plus l’indifférence, encore moins les rivalités : il lui manquait l’humain, cet humain qu’elle donnait à tous ses rôles. « Je n’avais rien, que la musique. A un certain point, se ressent le besoin de quelque chose d’autre. J’ai pris une décision, j’ai dit : ça suffit ! » D’Anita Cerquetti, disparue le 13 octobre, il ne reste que quelques disques, quelques entretiens et le superbe hommage que le cinéaste Werner Schroeter lui a rendu dans Poussières d’amour.

Albéric Lagier

Le 27 avril 1978, attroupement à la salle Pleyel : « Peter Lindroos, souffrant, est remplacé dans Un Bal masqué par Carlo Bergonzi ». Soirée historique, triomphe pour le ténor que Rolf Liebermann, alors directeur de l’Opéra, refusait d’engager, le trouvant mauvais acteur. Retour trois ans plus tard au Théâtre des Champs-Elysées pour un non moins triomphal Andrea Chénier de Giordano, toujours en version de concert. « Le » ténor verdien de l’après-guerre, a-t-on dit de lui : timbre cuivré, style impeccable. Son secret, d’après ceux qui n’aiment pas les ténors italiens : il avait commencé comme baryton, et en avait conservé le naturel. A Busetto, où le jeune Verdi avait appris la musique, Carlo Bergonzi formait les jeunes générations au sein de l’Accademia verdiana et tenait une auberge nommée I Due Foscari (sixième opéra du Maître - 1844). Il vient de mourir à Milan, à quatre-vingt-dix ans et treize jours. Ecoutez ses nombreux enregistrements, à commencer par l’intégrale des trente-et-un airs de ténor du répertoire verdien (1972-74 – Philips) : peu de ratés, la référence à peu près partout. Même remarque pour ses Puccini, pour son Paillasse avec Karajan : Carlo Bergonzi ne chantait que l’opéra italien, mais dans ce domaine, il a donné le la à (presque) tous les autres.

François Lafon

Photo © DR

Réédition en coffret « Das Alte Werk » des trois opéras de Monteverdi par Nikolaus Harnoncourt, enregistrés en studio de 1968 à 1974. Trois monuments fondateurs, cellules-mères de toutes les interprétations modernes (c'est-à-dire baroques) de ces chefs-d’œuvre auparavant amputés et déformés. En bonus, une rareté : Cathy Berberian chante Monteverdi (1975), reprenant des extraits de L’Orfeo et du Couronnement de Poppée, complétés par le Lamento d’Ariana, la Lettera amorosa et le Concerto pour voix et instruments "Con che soavita". Cheveux platine (elle les aura bleus, ou verts), croulant sous les bijoux, « la » Berberian retrouve ainsi son statut de diva redécouvreuse, mascotte et fer de lance de l’entreprise harnoncourienne, aussi incontestable en Messagère de malheur (L’Orfeo) ou en impératrice déchue (Le Couronnement) qu’elle l’était dans la Sequenza III composée pour elle par son époux Luciano Berio, les tubes des Beatles savamment baroquisés ou les onomatopées cartoonesques de Stripsody, grand moment de nonsense musical inspiré par les comics strips américains, avec lequel elle terminait ses récitals en apothéose. Elle allait même, comme elle n’avait pas la voix puissante, jusqu’à refuser de chanter sans micro, ce qui à l’époque (elle a disparu en 1983, à 57 ans) la discréditait aux yeux des « vrais » amateurs. C’est dire le vide qu’elle a laissé sur les austères (chacune à sa manière) planètes baroque et contemporaine.

François Lafon

The Legendary Monteverdi Cycle 1968-74. 9 CD Warner Classics « Das Alte Werk »

A la salle Gaveau, « Cantabile, récital lyrique Mozart », par l’Orchestre des Pays de Savoie sous la baguette de son chef permanent Nicolas Chalvin. Sous ce titre à la fois bateau et énigmatique, un programme « comme à l’époque » : entre chacun des quatre mouvements de la 33ème Symphonie, Cédric Tiberghien vient jouer le 17ème Concerto pour piano, et Sophie Karthäuser chanter des airs de concert, les deux solistes se retrouvant à la fin pour l’air Ch’io mi scordi di te, avec piano obligé. Mélange du plus grand Mozart et de l’un peu moins grand, ballet inhabituel d’interprètes. L’Orchestre est enthousiaste mais perfectible, Tiberghien ne sucre pas le sucre dans le déjà expressif Concerto, mais entre en totale empathie avec la chanteuse, timbre doré, technique de haute école, émotion maîtrisée. Un concert pas du tout comme les autres, en fin de compte.

François Lafon

Salle Gaveau, Paris, 22 mai Photo © DR

Disparition de Micheline Dax, quatre-vingt dix ans, reine du théâtre de boulevard et voix de Miss Piggy dans le Muppet Show. Son apparition, appuyée sur une console géante dans le spectacle Les Branquignols (1972 - Théâtre La Bruyère, rôle de Mme de Mortemouille) est de ces chocs qui vous marquent longtemps. Siffleuse aussi (Les plus grands airs sifflés – 1995, Parlophone), mais surtout chanteuse, et pas seulement de variétés. « Quelle tessiture ? » « Soprano léger » répondait-elle d’une voix de baryton-basse. Pour preuve, cette Veuve joyeuse de Lehar (La Voix de son maître – 1967, avec Michel Dens et Suzanne Lafaye) où elle chante Missia Palmieri en français avec l’accent anglais (une tradition oubliée). Ou bien La Vie parisienne d’Offenbach à la télévision (31 décembre 1967, DVD Editions Montparnasse) avec la Compagnie Renaud-Barrault, où elle succède à Suzy Delair dans le rôle "à voix" de Métella. Rien à voir donc avec Françoise Rosay – autre voix de mêlécasse autrefois lyrique – qui avait chanté Salammbô de Reyer et Thaïs de Massenet au Palais Garnier avant d’occuper durablement, au cinéma, les emplois de maîtresse femme. Encore que… En 1972, dans le dessin animé Tintin et le lac aux requins, elle prêtait sa voix à Bianca Castafiore.

François Lafon

Vidéo : Micheline Dax dans Vos gueules les mouettes de Robert Dhéry

Disparition, à soixante-dix-neuf ans, du baryton finlandais Tom Krause. Un pensionnaire à plein temps de l’Opéra de Paris dirigé par Rolf Liebermann (1973-1980) : quand Gabriel Bacquier était pris ailleurs, il était le Comte dans Les Noces de Figaro ; quand José Van Dam n’était pas là, il chantait Figaro. Besoin d’un Amfortas (Parsifal) ? Tom Krause. D’un quadruple méchant des Contes d’Hoffmann dans la mise en scène de Patrice Chéreau ? Tom Krause encore. D’un Dandini dans La Cenerentola de Rossini ? Tom Krause toujours. Tard dans sa carrière, il a été appelé par Hugues Gall et Gerard Mortier, assistants de Liebermann devenus eux-mêmes patrons : Frère Bernard dans Saint François d’Assise d’Olivier Messiaen (1992) Titurel dans Parsifal (2001). Un « troupier », à l’ancienne, et pour cela un peu sous-estimé : un pis-aller presque. Mais aussi un pionnier, protéiforme, multi-styles, polyglotte, bon comédien. Sa carrière internationale et sa discographie en attestent : Strauss et Mozart avec Georg Solti, Les Noces de Figaro avec Karajan (Le Comte cette fois), Brahms avec Bernard Haitink. Thésaurisé par les collectionneurs : un récital Sibelius de premier ordre (Decca, réédité par Eloquence), comme pour rappeler que Tom Krause n’était en aucun cas un artiste de deuxième ordre.

François Lafon

Voici un coffret pour nostalgiques : au moment même où Plácido Domingo, dans sa nouvelle tessiture de baryton, sort un nouveau disque d’airs de Verdi, Sony réédite ces six opéras du compositeur (Luisa Miller, La Force du Destin, Aida, Otello, Le Trouvère, les Vêpres siciliennes), parus à l’origine chez CBS. C’était la grande époque de Domingo ténor verdien, et même de Domingo « le » ténor verdien tout court tant il était demandé dans cet emploi. Mais ce coffret ne réveille pas seulement l’admiration qu’on peut avoir pour le grand chanteur. Produits de la fin des années 1960 au début des années 1990, ces six opéras restituent un certain âge d’or de l’opéra enregistré. Il suffit d’entendre les premières mesures de cet Otello sous la baguette électrisante de James Levine pour comprendre tout ce qu’un enregistrement sur le vif (pour ne pas parler d’un DVD) ne peut plus nous offrir : une prise de son calibrée, une finition soignée qui invite aux écoutes répétées, une distribution (Renata Scotto en Desdemona et Sherril Milnes en Iago, excusez du peu) qui, dans le studio, donne le meilleur pour accompagner Domingo dans son rôle fétiche. Bref, du disque d’opéra comme un objet produit de A à Z par des maisons de disques qui pouvaient encore se permettre d’enfermer pendant des semaines entières chanteurs et orchestre pour un résultat aussi beau que possible. A l’époque des live recordings vite faits et autres captations diffusées sur Internet ou dans les cinémas, comment ne pas se sentir nostalgique ?

Pablo Galonce

Domingo, The Verdi Opera Collection. 15 CD Sony Classical

Premier volume, chez EuroArts/Idéale Audience, d’une collection consacrée aux portraits et documentaires réalisés par Bruno Monsaingeon : Dietrich Fischer-Dieskau. Un coffret de six DVD ou Blu-ray dont le cinquième, Paroles ultimes, est un curieux objet cinématographique, dont le projet a effrayé (presque) tout le monde, y compris les grandes chaînes culturelles. Paroles donc, et ultimes, puisque cette autobiographie en un prologue et quinze scènes résultant de six heures d’interviews réalisées en 2008/2009 à Berg (Haute-Bavière) a été interrompue par la maladie et la mort du protagoniste. Pendant une heure et demie, face caméra, le chanteur se raconte, seul ou presque, les questions étant autant que possible coupées : enfance, guerre, débuts, scène, direction d'orchestre, disque, Lied, opéra, carrière, enseignement, Furtwängler, Kubelik, Karajan (très peu), Böhm, Julia Varady (qu’il épouse en 1977). Propos éclairants, pas toujours tendres (Furtwängler en prend pour son grade), conscience évidente d’être un cas unique, mais aucune autocongratulation. Seule incompréhension, partagée par de nombreux chanteurs : la mise en scène d’opéra contemporaine. Montage et idées alla Monsaingeon : voir DFD s’écouter lui-même chantant Schumann – paroles murmurées, œil heureux ou sourcils froncés - est en soi une leçon de chant. Cela pourrait être réservé aux fans et aux professionnels, c’est un document comme on aimerait en avoir sur nombre d’artistes et écrivains. A essayer sur ceux - jeunes et moins jeunes - pour qui Fischer-Dieskau n’est – au mieux - qu’un nom omniprésent sur ces objets d’un autre temps : les disques.

François Lafon

Coffret de 6 DVD ou Blu-ray, livre de 204 pages. EuroArts/Idéale Audience

Manne pour la presse anglo-saxonne, traditionnellement plus « gossip » (ragots, commérages) que la nôtre : le divorce Roberto Alagna - Angela Gheorghiu. Dans The Independent (centre droit, public middle class), celle-ci accuse son ex-époux de violence conjugale. Réplique du Guardian (centre-gauche, public un peu plus upper class) : un article intitulé « Les assertions sérieuses d’Angela Gheorghiu ne devraient pas être prises au sérieux. » Communiqué du ténor sur Facebook : « Les accusations publiées dans un article récent paru dans The Independent et qui ont été largement reprises par ailleurs, sont sans fondement et diffamatoires. Désormais cette affaire est entre les mains des avocats. » Intéressant quand même de comparer les fact files (fiches d’information) accompagnant l’article de l’Independent :

Angela Gheorghiu, 47 ans, née à Adjud, Roumanie – Soprano - Etudes : Université Nationale de Musique de Bucarest - Débuts professionnels : Cluj-Napoca, Opéra National de Roumanie, 1990 - Débuts internationaux : Londres, Royal Opera House, 1992 - Récompenses : Artiste féminine de l’année, Classic Brit Awards, 2001, 2010 ; Officier de l’Ordre des Arts et Lettres ; Star of Romania.

Roberto Alagna, 50 ans, né en Seine-Saint-Denis, France – Ténor - Etudes : largement autodidacte, débuts dans des cabarets. - Débuts professionnels : Glyndebourne Opera Touring Company, 1988, après avoir remporté le Concours Luciano Pavarotti. - Récompenses : Laurence Olivier Award for Outstanding Achievement in Opera, 1995; Chevalier de la Légion d’Honneur, 2008.

L’artiste officielle et le self made man. Le(la)quel(le) croire, lorsqu’on est abonné à un journal centre droit middle class ?

François Lafon

Photos Roberto Alagna © JM Lubrano - Angela Gheorghiu © Cosmin Gogu

Dans le sillage de L’Enfant et les sortilèges au Palais Garnier, l’Atelier lyrique de l’Opéra explore « le monde de Ravel » à l’Amphithéâtre Bastille. Mélodies isolées, petits et grands cycles par huit voix et trois pianistes, avec, pour les Chansons madécasses, deux super-solistes de l’Orchestre, le flûtiste Frédéric Chatoux et le violoncelliste Aurélien Sabouret. Comme il n’y a pas de petit Ravel, les chanteurs sont sans cesse sur la corde raide. Voix ou diction ? Les deux, et ce n’est pas toujours évident. Pas possible non plus de se laisser aller à la musique ni de faire confiance au texte. Que le poème soit de Paul Morand, Mallarmé ou Tristan Klingsor, Ravel pratique la balle coupée, le contre-coup. Curieusement, ce sont les étrangers qui s’en tirent le mieux, tel le ténor portugais Joao Pedro Cabral, excellent diseur des pourtant redoutables Histoires naturelles de Jules Renard. Comme si les Français tombaient sans s’en apercevoir dans les pièges de l’art si français de Ravel.

François Lafon

Photo © DR

Sale temps pour les divas : après Lisa Della Casa, Galina Vichnievskaia s’en va. Toutes deux étaient suisses, l’une de naissance, l’autre d’adoption, après avoir été déchue de la nationalité soviétique en compagnie de son époux Rostropovitch, pour avoir, entre autres, soutenu le dissident Soljenitsine. Unique point de comparaison. A la scène comme à la ville, Vichnievskaia était de l’espèce des lionnes. Personne n’aurait osé ironiser en la voyant, en 1982 au Palais Garnier, chanter à cinquante-six ans la fraîche Tatiana d’Eugène Onéguine. Idem lorsque, quatre ans plus tard, elle est Natacha dans Guerre et Paix de Prokofiev, en concert à Pleyel. Après la disparition de Rostropovitch, il y a cinq ans, on l’a vue enseigner le chant à l’école qu’elle avait créée à Moscou, tzarine revenue d’exil, gardienne du temple s’insurgeant contre l’entrée au Bolchoï de la mise en scène moderne, actrice de cinéma aussi, dans Alexandra d’Alexandre Sokourov. Avant d’être réhabilité pendant la perestroïka, le couple Rostropovitch-Vichnievskaia était soupçonné de jouer les martyrs de la liberté, de médiatiser une situation pas si terrible que cela comparée à celle d’autre dissidents. L’ami et inspirateur de Prokofiev et de Chostakovitch et la Callas russe, diva emblématique du bloc de l’est, n’étaient forcément pas des dissidents comme les autres.

François Lafon

Comme on est salé ou sucré, mer ou montagne, Balzac ou Flaubert, Brahms ou Wagner, Callas ou Tebaldi, on a longtemps été Schwarzkopf ou Della Casa. Les deux sopranos ayant des répertoires assez similaires, on préférait - ou pas - la sophistication de l’une à la spontanéité de l’autre en Comtesse des Noces de Figaro ou en Maréchale du Chevalier à la rose. Lisa Della Casa, qui vient de mourir à quatre-vingt treize ans, était donnée aussi comme la principale victime collatérale – avec Sena Jurinac et Teresa Stich-Randall – de l’association Elisabeth Schwarzkopf – Walter Legge, la diva et son producteur, lequel ne supportait qu’une seule rivale à son égérie et épouse : Maria Callas, l’autre diva labellisée EMI. Della Casa, belle comme Schwarzkopf, glamour comme elle, mènera quand même une belle carrière, y compris au disque, principalement sous l’étiquette Decca. Ceux qui la préféraient ont même connu une petite revanche, en 1999, quand Deutsche Grammophon a officiellement édité le live du Chevalier à la rose 1960 à Salzbourg sous la baguette de Karajan, production filmée, mais avec Schwarzkopf en Maréchale. Mais leur plus belle revanche, c’est Arabella, autre ouvrage sucré-salé de Richard Strauss, où Schwarzkopf n’était que bonne, et Della Casa sans rivale.

François Lafon

Il y eut Claude Véga en Maria Callas, Anna Russell en Elisabeth Schwarzkopf, plus récemment Michel Fau cherchant la voix (?!?) de Carla Bruni, voici Kimchilia Bartoli (Kangmin Justin Kim, vingt-trois ans, contre-ténor) au Lutkin Hall de la North Western University (Illinois) dans « Agitata da due venti », extrait de La Griselda de Vivaldi. Look and enjoy, comme on dit là-bas, avant de comparer avec l’original.

Pavarotti n’est plus là, Boccelli plafonne : place à Alessandro Brustenghi, trente-quatre ans et un physique de cinéma, le nouveau ténor italien « signé » par Decca. Particularité de l’artiste : il est franciscain, ébéniste-menuisier, préposé à l’accueil des touristes à la basilique Santa Maria degli Angeli d’Assise. Son clip de présentation le vend comme tel : robe de bure, sandales, barbe de trois jours, main sur le cœur, regard tourné vers le ciel. On le voit aussi, sur une photo, traverser Abbey Road, quarante-trois ans après les Beatles, sous le regard bienveillant des passants. Titre de son premier album, à paraître cet automne : The Voice from Assisi. Un bon client pour les marketeurs : ténor (forte connotation sexuelle) mais moine (délices de l’interdit), symbole de réussite (il va gagner beaucoup d’argent), mais vœu de pauvreté (c’est son ordre qui touchera les royalties). A cela s’ajoute l’attrait du danger : Sœur Sourire a quitté son couvent, l’un des Prêtres a jeté la soutane aux orties. Ultime séduction : il possède une voix naturelle assez reconnaissable, mais largement perfectible, si l’on en juge par le Panis Angelicus qu’il interprète sur son clip. Comme pour rappeler que la perfection n’est pas de ce monde.

François Lafon

Sur Arte, première semaine (il y en a trois) d’Open Opera, casting Carmen, Star Academy lyrique débouchant sur une représentation de l’ouvrage de Bizet mis en scène par le cinéaste Volker Schloendorff au théâtre de plein air du Wannsee à Berlin. Jury éclectique : la soprano française Annick Massis, la basse allemande Franz Hawlata, le ténor américain David Lee Brewer, moins connu que les deux autres mais fils de Grace Bumbry, Carmen de grande mémoire. Tonalité d’ensemble résolument positive, contraste entre les coups d’œil qui échappent aux jurés pendant les épreuves et les compliments qu’ils distribuent à tout le monde. Tendance générale : la surenchère expressive. Qu’ils concourent dans Strauss ou Rossini, les Carmen ont déjà les poings sur les hanches, les Don José la main sur le cœur et les Escamillo le jarret conquérant. « Quand je chante Bizet, je pense à Mozart », affirmait Teresa Berganza. Les candidats retenus ont deux semaines pour cesser de faire le contraire.

François Lafon

Open Opera, 12, 19 26 août, 16h50. Carmen, mis en scène de Volker Schloendorff, 18 août sur Arte, 2 septembre, 15h50, sur Arte Live Web

Le baryton russe Evgeni Nikitin ne chantera pas le Hollandais dans Le Vaisseau fantôme le 25 juillet pour l’ouverture du festival de Bayreuth. Aphonie ? Mésentente avec le chef Christian Thielemann ? Non, tatouage : une croix gammée, visible sur un document diffusé par une chaîne de télévision allemande et relatant le passé de batteur de rock du chanteur. Le plus curieux est que Nikitin avait fourni l’année dernière au festival une documentation photographique sur ses décorations cutanées - célèbres dans le métier -, probablement en vue d’une utilisation par le jeune metteur en scène Jan Philipp Gloger. « Une croix gammée en Russie dans les années 1990 n’avait pas la même signification qu’en Allemagne en 2012 », a déclaré à sa décharge l’auteur et éditeur russe Anastasia Boutsko. « Une croix gammée est rédhibitoire, et pas seulement à Bayreuth », a répondu Christian Thielemann, reprochant par ailleurs à l’agent de Nikitin de ne pas avoir averti son client du scandale auquel il s’exposait. Au tournant des années 1980, le baryton afro-américain Simon Estes avait été admis à chanter Le Vaisseau fantôme sur la Colline sacrée, mais s’était vu refuser le rôle de Wotan : un Roi des dieux noir, c’était encore trop pour l’époque. Bayreuth n’a toujours pas fini de régler ses comptes avec son passé.

François Lafon

http://www.bayreuther-festspiele.de Photo © DR

Selon une étude réalisée par les Départements d'obstétrique, gynécologie et psychologie de la Wayne State University de Detroit (USA), les sopranos vivent en moyenne cinq ans de plus que les mezzo-sopranos. Responsables : les oestrogènes (hormones féminines), dont le nombre est plus élevé chez les chanteuses développant leur registre aigu. L’étude concerne 286 sopranos et mezzos nées entre 1850 et 1930. Pourquoi cet intérêt pour les divas ? Pour contourner les lois de l’éthique, qui interdisent la publication de tests relatifs à l’influence des hormones sexuelles sur la longévité. Car l’étude concerne aussi les chanteurs (226 cas étudiés). Ceux-ci vivent en moyenne un an et demi de moins que leurs partenaires féminines, mais la testostérone n’a pas les mêmes effets que les oestrogènes : basses et ténors ont la même espérance de vie, qu’ils cultivent ou non leur registre aigu. Moralité : les sopranos ont toujours une longueur d’avance sur leurs partenaires. Ce ne sont pas Magda Olivero (102 ans) ni Lisa della Casa (93 ans) qui diront le contraire.

François Lafon

Photo © DR

« Faites plaisir aux sourds : la Callas est morte ! » titrait Charlie-Hebdo en 1977. On ne ferait pas ce genre de plaisanterie à propos de Dietrich Fischer-Dieskau, ne serait-ce que parce que le « maestro des lieder », pour reprendre le titre d’une des innombrables nécrologies parues aujourd’hui, n’a jamais été un people. Il a tout chanté (avec quels partenaires !), tout enregistré (plusieurs fois), participé à nombre de créations, dirigé des orchestres (moins bien qu’il ne chantait), écrit des livres (idem), mais était avare d’interviews et ne se laissait prendre en photo avec son épouse (la quatrième) que parce que celle-ci, Julia Varady, était une soprano connue. Il était de bon ton, dans les années 1980, de déplorer ses maniérismes, et d’ajouter que sa tendance à faire passer les mots avant la musique s’accentuait à mesure que sa voix s’usait. En 1988, un astéroïde avait reçu son nom : 42482 Fischer-Dieskau. Comme il avait mis fin à sa carrière de chanteur en 1992 (il avait soixante-sept ans), les jeunes générations ne le connaissaient plus, et avaient tendance, quand ils tombaient sur un de ses nombreux basiques (Le Voyage d’hiver, Don Giovanni, voire Rigoletto dirigé par Rafael Kubelik) à le trouver démonstratif, extérieur, pour tout dire démodé. Parce que, tel son ami Karajan, il avait enregistré mille disques, ses contemporains l’avaient cru immortel. C’est peut-être maintenant qu’il va le devenir.

François Lafon

Dans le but de trouver une distribution pour Carmen, qu’il va monter au théâtre de plein air du Wannsee à Berlin en août prochain, le cinéaste Volker Schloendorff invente le télé-crochet classique : six émissions de quatre-vingt-dix minutes diffusées le dimanche après-midi par Arte et la ZDF. Dans le jury : le ténor américain David Lee Brewer, fils de Grace Bumbry, ex-Carmen des scènes internationales. "Le choix d'un casting est une part importante du travail d'un cinéaste et il est aujourd'hui souvent suivi par une caméra, vu qu'il n'y a plus de film sans making-off (sic)", explique Schloendorff, qui précise que sa Carmen se passera à Cuba dans les années 1950. Il ne dit pas si l’on suivra les candidats jusque dans la salle de bains, comme à la Star Ac’, ni si les jurés tourneront le dos aux chanteurs pour mieux apprécier leur voix, comme dans The Voice sur TFI. "Le but que nous voulons atteindre, c'est de populariser l'opéra, de l'ouvrir à un large public. En collaboration avec Arte, c'est un objectif que nous pouvons atteindre, que nous allons atteindre", a déclaré Peter Schwenkow, organisateur de l’événement. Tant qu’on ne nous annonce pas une Carmen avec Jenifer et Christophe Willem…

François Lafon

Grace Bumbry dans Carmen (Chicago 1964)

Enième reprise de Rigoletto à l’Opéra Bastille, dans la non-mise en scène de Jérôme Savary. Point fort de la soirée : le ténor polonais Piotr Beczala, que les grandes scènes s’arrachent dans un répertoire allant de Mozart à Wagner. Un Duc de Mantoue à la Nicolaï Gedda, élégant et un peu froid, plus Don Juan que Casanova. Un chant à l’avenant, tiré au cordeau, impeccablement stylé, sans coups de glotte ni trémolos. Seul bémol : son aigu est limité, il évite les notes (bien souvent rajoutées) qui font crouler la salle. Autour de lui, le meilleur (Nino Machaidze en Gilda, Dimitry Ivaschenko en Sparafucile) et l’acceptable (Zeljko Lucic en Rigoletto), sous une baguette véloce (Daniele Callegari). Propos glanés à la sortie : « Il s’économisait, le Duc ». On ne vient pas pour le contre-ut, mais c’est lui qu’on attend.

François Lafon

Opéra National de Paris Bastille, les 1, 4, 7, 11, 14, 18, 20, 23 février Photo © Opéra de Paris

Reprise d’Otello de Verdi à l’Opéra Bastille. Rien, a priori, de remarquable Mise en scène pataude d’Andrei Serban (2003) - tout de même édulcorée de ses détails les plus ridicules -, direction au radar de Marco Armiliato. Pour les amateurs : l’Otello musclé d’Aleksandrs Antonenko, révélé à Salzbourg sous la baguette de Riccardo Muti. Pour les fans : Renée Fleming en Desdémone glamour. Déception générale : Antonenko a bien la voix et le tempérament du rôle, mais Fleming pense à autre chose et Lucio Gallo aboie en Iago. En juillet, changement de cast. Antonenko étonne toujours, mais Sergei Muzraev est aussi sobre que possible en Iago, et Tamar Iveri (Desdémone) console ceux qui pensent n’avoir droit qu’à une doublure de Fleming. Applaudissements nourris. Les critiques auraient dû attendre juillet.

François Lafon

Opéra National de Paris – Bastille, 4, 7, 10, 13, 16, juillet. (Photo DR)

Racisme ordinaire à Vienne. Le 10 février à 21h30, sur la Kärtnerstrasse, une jeune et élégante afro-américaine monte dans un taxi. « Pas de noirs dans ma voiture ! », déclare le chauffeur. La dame fond en larmes. L’affaire fait du bruit car celle-ci s’appelle Angel Blue, elle est soprano, et s’apprête à chanter Le Viol de Lucrèce de Benjamin Britten au Théâtre An der Wien, aux côtés d’Angelica Kirchschlager et Kim Begley. A la police, elle déclare que le chauffeur était un quinquagénaire aux cheveux gris et qu’il parlait correctement l’anglais. Réaction d’Andreas Curda, directeur de la Ligue des chauffeurs de taxi viennois : « Sans numéro d’immatriculation, on ne le retrouvera pas ». Placido Domingo, qui veille sur sa jeune carrière, présente miss Blue comme la Leontyne Price de demain. Lors des débuts de Leontyne Price en Tosca sur NBC TV, plusieurs chaînes américaines avaient refusé de relayer le programme, rien que parce qu'elle était noire. Mais c’était en 1955.

François Lafon

Photo : www.angeljoyblue.com

Dermatomiositis : sous ce terme barbare sentant la maladie rare se cacherait la cause réelle du déclin vocal et de la mort de Maria Callas. Une affection aux effets retard, entraînant le relâchement des muscles et des tissus, à commencer par ceux du larynx. Sale coup pour la légende de la diva foudroyée par un destin impénétrable ! Un médecin italien était déjà arrivé à ce diagnostic en 1975, après avoir examiné la patiente, mais il ne l’a divulgué qu’en 2002. Deux experts en phoniatrie de l’université de Bologne, Franco Fussi et Nico Paolillo, ont poursuivi son travail. Ils ont étudié tous les disques de Callas - en particulier les live -, et les vidéos. Ils ont observé la façon dont, dans les dernières années de sa carrière, elle levait les épaules et rentrait la poitrine quand elle respirait, au lieu de d’ouvrir la cage thoracique. Ils ont analysé son évolution vers la voix de mezzo, qui ne tenait pas, d’après eux, qu’à son goût (avéré) pour les notes graves. Et comme le dermatomiositis se soigne à la cortisone et aux immunodépresseurs, lesquels peuvent entraîner une déficience cardiaque, la mort de la diva s’expliquerait (si l’on ose dire) tout naturellement. « Ce ne sont pas les chagrins d’amour qui ont tué Callas », titre le quotidien La Stampa. Allez faire admettre ça à ses fans !

François Lafon

Cela fait toujours un effet bœuf. Comment, cette crooneuse, cette rockeuse, cette voix embuée par l’alcool et la fumée, c’est Renée Fleming ? Les fans de divas adorent cela : avec de genre de disque, ils peuvent enfin réconcilier leur réputation d’esthètes avec leurs goûts les plus secrets. Peter Mensch, producteur de l’enregistrement et manager (entre autres) de Led Zeppelin, est allé à Londres faire entendre, en cachant l’étiquette, le master de ce Dark Hope (Sombre espoir) aux responsables d’Universal, l’éditeur de Fleming : mais qui est cette nouvelle venue qui chante Leonard Cohen, Band of Horses, Jefferson Airplane et quelques autres ? Ils auraient dû savoir : Fleming n’en est pas à son premier essai, son CD de jazz Haunted heart a fait son effet en 2006, et ses incartades dans le cross over sont bien connues. Eh bien non, paraît-il (mais faut-il le croire ?). La diva préférée des Américains n’est pas la première à se livrer à l’exercice : il y a vingt-cinq ans, Kiri Te Kanawa -comme Fleming voix de miel et tempérament réservé sur les scènes d’opéra- cassait le box office avec l’album Blue Skies, où l’on avait du mal à la reconnaître. Pour remonter encore plus loin, la wagnéro-verdienne Eileen Farrell prenait à peine le temps de se remettre d’une représentation de La Force du destin au MET avant d’aller chanter le blues dans les clubs de Manhattan. Le disque, là aussi, en témoigne : c’est davantage à Sarah Vaughan qu’à Kirsten Flagstad qu’on pense en l’écoutant. Dans le cas de ces trois dames, il ne s’agit plus de cross over, mais bien d’un autre métier. Rien à voir avec Plácido Domingo clamant des tangos comme si c’était Paillasse ou Jessye Norman prenant des airs de Diva de l’empire pour susurrer Les Chemins de l’amour. Peut-être aussi qu’une Fleming est mieux placée pour amener ainsi le « grand public » à l’opéra que les pop stars jouant aux opera stars, comme cela se passe dans une émission bien connue de la chaîne anglaise ITV.

François Lafon

Renée Fleming : Dark Hope (Decca, 2010) - Eileen Farrell : I gotta right to sing the blues (Sony, 1961) – Kiri Te Kanawa : Blue Skies (Decca, 1985)

Mais qui est donc ce William Shimell, qui partage avec Juliette Binoche l’affiche de Copie Conforme, le film d’Abbas Kiarostami en compétition à Cannes et sorti en salle le 19 mai ? Binochisée jusqu’à l’extase (comme le jury, qui a donné à l’actrice le prix d’interprétation), la presse cinéma n’en dit pas grand-chose, comme étonnée que ce quinquagénaire aux tempes argentées, que l’on n’avait jamais vu sur un écran, se comporte en habitué des sunlights. Les mélomanes eux-mêmes ont cru à un homonyme : il y a bien eu un baryton nommé Michel Roux, spécialiste de Golaud dans Pelléas et Mélisande, et qui n’avait rien à voir avec le populaire acteur de boulevard, voix française de Tony Curtis et de Peter Sellers. Mais non, William Shimell est bien le baryton anglais, spécialiste de Mozart et Haendel, que Kiraostami a rencontré il y a deux au festival d’Aix-en-Provence, où il montait Cosi fan tutte.

- Avez-vous déjà fait du cinéma ?

- Euh, non.

- Voulez-vous en faire ?

- Euh, oui.

Commentaire de Shimell, non dépourvu d’humour britannique : « A l’opéra, quand le metteur en scène dit quelque chose, il faut toujours répondre oui. Ce que je ne savais pas, c’est que mes trente années de scène ne me serviraient à rien devant la caméra. Pour chanter, il faut utiliser les muscles du visage. En gros plan, quand un sourcil bouge, cela fait l’effet d’un cataclysme ». Il a en tout cas mieux réussi sa reconversion que José van Dam ou Ruggero Raimondi, bien empruntés quand ils ont dû faire l’acteur devant la caméra de Gérard Corbiau ou d’Alain Resnais. « C’est un autre métier », conclut Shimell. Maintenant que l’on filme les spectacles lyriques et qu’on les retransmet en direct dans des salles de cinéma, les deux disciplines vont tendre à se confondre. « Au détriment des voix », diront les nostalgiques.

François Lafon

Tous les mêmes ! Hier samedi, à 22 h 50, on peut voir sur Arte, en direct de la Monnaie de Bruxelles, José van Dam expirer en beauté dans le Don Quichotte de Massenet. Soixante-dix ans, cinquante ans de carrière et des adieux télévisés à la maison-mère. Il aura décidément tout réussi. Une larme ? Oui et non, puisqu’on va le revoir, en récital et même à l’opéra, dans La Veuve Joyeuse en décembre à Genève, et dans Ariane et Barbe-Bleue de Dukas à Barcelone en 2011. Ce ne seront plus des grands rôles (Barbe-Bleue, malgré sa présence dans le titre, doit avoir vingt mesures à chanter), mais tout de même. Dans Le Monde du 7 mai, il lance un appel d’offre : si vous cherchez un metteur en scène pour Pelléas et Mélisande ou La Damnation de Faust, il est prêt. Il se voit bien aussi débuter une carrière de chef d’orchestre. Et puis il n’abandonne pas ses élèves de la Chapelle musicale Reine Elisabeth, à Bruxelles. Tous les mêmes, vraiment, quand il s’agit de raccrocher. Quoiqu’avec José van Dam, il faille se méfier : cet homme apparemment tranquille, qui a mené une carrière que tous ses confrères lui envient, est capable de disparaître et de reparaître à volonté. En toute discrétion, comme d’habitude.

François Lafon

Massenet : Don Quichotte. Laurent Pelly (mise en scène), Marc Minkowski (direction). Bruxelles, Théâtre de la Monnaie, 8, 11, 12, 14, 18, 19 mai. Captation d’Arte disponible jusqu’au 15 mai sur liveweb.arte.tv.

Fin d’une ère : la Lauritz Melchior Heldentenor Foundation met la clé sous la porte, et lègue son fonds (1,1 milliards de dollars, tout de même) au Metropolitan Opera de New York. Moins grave que le refus du Japon d’arrêter la pêche au thon rouge ? Peut-être, mais un peu du même ordre. Melchior avait lui-même créé cette fondation en 1964, avec l’aide de la Juilliard School, dans le but de contribuer à la recherche et à la formation de heldentenoren (ténors héroïques) dans son genre, un genre déjà bien atteint à l’époque. L’entreprise était généreuse, mais un peu folle : il s’agissait d’arrêter le temps, de refuser d’admettre que le ténor wagnérien au souffle de forge et à la carcasse de géant était un spécimen en voie de disparition, que Wagner était désormais condamné à être chanté par des humains normaux (ou presque). Les responsables de la fondation, qui approchent aujourd’hui des quatre-vingt-dix ans, reconnaissent que depuis une dizaine d’années, ils n’ont travaillé qu’à perpétuer le souvenir du grand homme, à gérer sa discographie, à classer ses photos. Mais avant, du vivant de Melchior (disparu en 1973, deux jours avant ses quatre-vingt-trois ans) et durant cette fin de siècle, période de basses eaux pour le chant wagnérien ? La Fondation a couronné Dennis Heath, Ian DeNolfo et quelques autres, dont on n’a plus entendu parler. Il n’y a guère que William Cochran qui ait fait une petite carrière. « Si l’on n’agit pas, le Heldentenor va s’éteindre, comme l’oiseau dodo », disait Melchior. S’il avait su qu’un jour, les représentations seraient filmées, et que l’on demanderait à Tristan et à Siegfried d’avoir, en plus, le physique de l’emploi…

« Tenori, tenori ! », soupire Renata Scotto, qui en a vu passer un certain nombre tout au long de sa glorieuse carrière. A Londres, Rolando Villazón croise le fer, par droit de réponse interposé, avec Rupert Christiansen, le critique musical du Daily Telegraph, qui lui reproche d'avoir participé à une nouvelle émission de la chaîne ITV intitulée Popstar to operastar (pas besoin de traduire), où des chanteurs de variétés viennent s'essayer à l'opéra, coachés par une vedette du genre. « Cette émission n'ouvrira pas les portes de l'opéra, écrit Christiansen. Elle les fermera au contraire, et ne fera que confirmer le préjugé selon lequel l'opéra, c'est cheap, moche et banal ». « Pourquoi les critiques sont-ils si furieux? De quoi ont-ils peur? Ils prétendent défendre la vérité de l'opéra, dont cette émission ne serait en aucun cas représentative, répond le ténor. Cela les choquerait-il autant de voir des gens jouer au Monopoly, sous prétexte que ce n'est pas ainsi que fonctionne la véritable vie économique ? ». Le blog Opera Chic, qui colporte la polémique, jette de l'huile sur le feu : « Ce n'est pas en prenant la plume qu'un chanteur doit répondre à un critique, mais en chantant. Mais peut-être Rolando Villazón flirte-il avec le crossover parce qu'il sait que, pour raison de santé, il ne pourra plus très longtemps chanter sans micro ». Pas très classe, tout ça. De ce côté-ci du Channel, nous avons la preuve, depuis que Florent Pagny a sorti son album Baryton, que l'art lyrique peut résister à tout, et nous ne nous choquons pas de voir Roberto Alagna faire la tournée des palais des sports avec le programme de son disque Sicilien. Mais qu'est-ce que tout cela nous raconte, au fond ? Que l'opéra doit passer par la case démagogie pour gagner au Monopoly ? 321 000 téléspectateurs, le 26 janvier, ont regardé sur Arte Werther, superbement mis en scène et filmé par Benoit Jacquot en (presque) direct de l'Opéra Bastille. Ce n'est pas parce qu'à la même heure il y en avait 7 041 000 sur TF1 devant Benjamin Gates ou le trésor des Templiers que l'art lyrique est en péril.

Crédit photo : Royal Opera House, Covent Garden/ Catherine Ashmore

Massenet : Werther. Avec Jonas Kaufmann, Sophie Koch. Michel Plasson (direction). A l'Opéra National de Paris Bastille, du 14 janvier au 4 février 2010.

Crédit photo : © John Palmer

Crédit photo : Sasha Gusov

« Aux Etats-Unis, en particulier, on voit trop de chanteurs souffrant de surpoids. Notre métier consiste à faire rêver les gens. On n'est pas obligé d'avoir la taille mannequin, mais un chanteur doit avant tout être en forme, et si l'on est trop gros, on ne reste pas en forme très longtemps. En plus, sur scène, c'est horrible. »

Qui met ainsi les pieds dans le plat (c'est le cas de le dire) ? Geneviève de Fontenay sortant du Metropolitan Opera ? Tom Ford s'essayant à la mise en scène lyrique après avoir tâté du cinéma (1) ? Mais non : Natalie Dessay, bien sûr. Même dans le très sérieux Classical Singer Magazine, la French diva tant aimée des Américains ne renonce pas à son franc-parler. A la question : « Cela n'abîme pas la voix, de se faire maigrir ? », elle répond : « Non. Il faut prendre son temps. Si votre surpoids n'est pas d'ordre pathologique, c'est que vous mangez trop. A vous de prendre vos responsabilités. » Boum !

Repris par Operachic, ces propos lui valent des réactions pour le moins épidermiques. On peut lire, entre autres : « Au Volpe Gala, elle avait l'air d'une anorexique. Arrivé à un certain âge, on doit faire attention à ne pas trop maigrir. Le visage se relâche, et le nez et les oreilles prennent toute la place. » Reboum ! Dans le Duo des chats, Rossini n'a même pas eu besoin de mots pour exprimer ce genre de gentillesses.