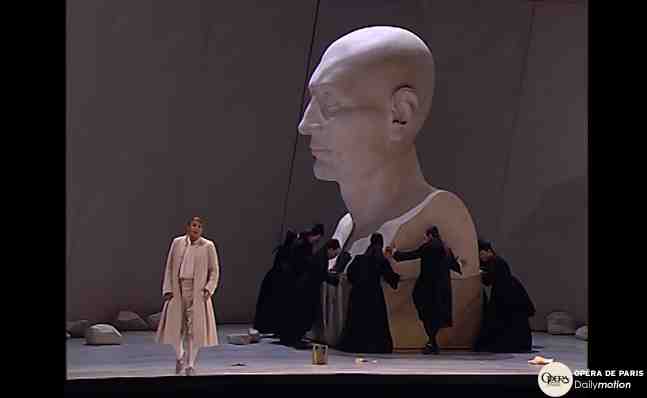

Enième reprise au Palais Garnier de La Clémence de Titus de Mozart, mis en scène par Willy Decker. Depuis la première en 1997, chefs et chanteurs se sont succédé (voir ici). Le spectacle, lui, n’a pas bougé, mais on le voit de plus loin. Ces Romains en perruque et jabot, ce buste officiel qui émerge du marbre à mesure que le despote est plus éclairé, ce mouvement permanent, entre réalisme et pantomime, destiné à clarifier l’action tout en animant les longues plages de chant pur propres à l’opera seria témoignent de l’époque où l’opéra avait découvert le théâtre, où il savourait les délices de la dramaturgie et les vertiges de la distanciation, assez loin encore des tentations trash du Regietheater. On n’a pas pour autant l’impression d’être au musée, tant les chanteurs, jeunes pour la plupart, s’impliquent dans l’action, tant le public a intégré ces codes qui ne le dérangent plus depuis longtemps. Tamar Iveri a la classe, mais pas toujours l’endurance de la terrible Vittelia, Saimir Pirgu est impeccable à défaut d’être mémorable en Titus, tous deux sont distancés par Stéphanie d’Oustrac, Sextus enflammé. Un luxe ordinaire, mais un luxe quand même.

François Lafon

Opéra National de Paris Palais Garnier, jusqu’au 23 décembre

A l’Opéra Bastille, Les Puritains de Bellini, mis en scène par Laurent Pelly. Un spectacle conçu autour de Natalie Dessay et Juan Diego Florez, dans la lignée de La Fille du régiment de Donizetti (voir ici) mis en scène par le même Pelly. Mais les deux stars ont déclaré forfait, laissant l’Opéra aux prises avec un ouvrage à la distribution introuvable, sauf à retenir d’autres stars plusieurs années à l’avance. Résultat honorable : sous la direction fluide du spécialiste Michele Mariotti, les jeunes Maria Agresta et Dmitri Korchak escaladent cet Everest vocal sans accident notable, solidement secondés par les vétérans Mariusz Kwiecien et Michele Pertusi. A court d’idées, Laurent Pelly s’en tire moins bien,enfermant les chanteurs dans une carcasse de château Tudor où les voix se perdent. Au moins n’a-t-il pas essayé de transposer (en Amérique pendant la guerre de Sécession, aujourd’hui dans la bande de Gaza ?) cette improbable histoire d’amour contrarié et de folie subite, dont le cadre historico-politique (l’Angleterre sous Cromwell, Puritains contre Royalistes) n’est que la toile de fond d’un combat où l’on se bat à coups de contre-ut et où l’on applique sur les blessures des kilomètres de cantilènes éthérées.

François Lafon

Opéra National de Paris Bastille, jusqu’au 19 décembre. En direct sur grand écran le 9 décembre : salles UGC dans le cadre de la saison « Viva l’opéra » et cinémas indépendants. Photo © Opéra de Paris

Au théâtre de l’Athénée, doublé rabelaisien avec Pantagruel et C’est la faute à Rabelais. L’urtext et ses avatars : dans Pantagruel, Benjamin Lazar - pour une fois sans éclairage à la bougie ni prononciation restituée – raconte à travers l’histoire du géant voyageur le passage du Moyen Age à la Renaissance. Un spectacle à la fois bricolé et magique, où le formidable Olivier Martin-Salvan, géant-narrateur à l’étonnante palette expressive, évolue dans un monde de peaux de bêtes et de raffia, se nourrit (au sens propre) de culture et nous entraîne jusqu’au fond de la mer … et des entrailles du héros. Avec C’est la faute à Rabelais, dans la petite salle Christian Bérard, l’auteur-acteur Eugène Durif et le musicien-acteur Pierre-Jules Billon - clowns très cultivés et un peu beckettiens (on pense à En attendant Godot) - explorent sous forme de cabaret plus bricolé encore l’héritage du grand homme, de Villon à … Durif en passant par Clément Marot et Jehan Rictus. Musique dans les deux spectacles : cornet et flûte, guitare et luth, sons d’époque recomposés par David Colosio pour le premier, capharnaüm d’instruments vieux et neufs, refrains dans l’esprit chansonnier pour le second. Second degré musical - très réussi - dans les deux cas : difficile de jouer à jeu égal avec de tels textes.

François Lafon

Théâtre de l’Athénée, Paris, jusqu’au 30 novembre. Pantagruel : tournée en janvier (Saint-Dizier, Saint-Nazaire, Quimper, Blagnac, Périgueux, Le Perreux) Photo : Pantagruel © N. Baruch

Créé à Paris en 1933, le ballet Les sept péchés capitaux des petits bourgeois, dernière œuvre commune de Kurt Weill et Bertolt Brecht, résulte d’une commande de George Balanchine. Hier, à la salle Pleyel, l’ouvrage inaugurait un concert de l’Orchestre philharmonique de Radio France entièrement consacré à Weill, chose rare. Le personnage d’Anna I, raisonnable et pratique, voix de la conscience, se dédouble en Anna II, un peu folle, beau reflet dansant de la première. Sa mission est de parcourir les grandes villes en se faufilant à travers les sept péchés capitaux pour ramasser de l’argent et secourir le reste de la famille (quatuor vocal). Tableau sombre et grinçant de la société capitaliste, beau succès. Sous le nom de Petite musique de Quat’sous, Weill réalisa en 1928 une adaptation, en huit numéros pour orchestre d’instruments à vent, de quelques pages de son opéra le plus célèbre : belle occasion de faire sonner la chanson de cabaret et la revue berlinoises de l’époque. La triomphatrice de la soirée ? Anne Sofie von Otter dans une série de Songs tirés de comédies musicales de la période américaine de Weill. Prestation extraordinaire de la part d’une chanteuse qui brille aussi dans le baroque, et dont les accents et la gestique transportaient à Broadway : on avait là - pourquoi pas ? - une sorte de seconde Marlène Dietrich. Pour la plus grande joie de l’assistance, Anne Sofie von Otter fut pour finir rejointe en duo par l’excellent chef viennois Karl-Heinz Gruber. Kurt Weill est un compositeur aux facettes multiples. Connaissant à fond son métier d’homme de théâtre, il sut s’adapter pour le meilleur aux lois et à l’esthétique du show-business.

Marc Vignal

Salle Pleyel, 15 novembre 2013 Photo © DR

A l’Auditorium du Louvre, Lecture of Nothing de John Cage, dans le double cadre du Festival d’Automne et du "Louvre invite Robert Wilson". En scène, Wilson himself, face blanche, vêtements blancs, attablé à une table blanche cernée de panneaux blancs couverts de mots noirs. Au sol, une mer de journaux froissés. Lumière Bleu Wilson, comme on dit Bleu Klein. Cette « Conférence à propos de rien », prononcée par Cage en 1949 et insérée dans le recueil culte intitulé Silences, parle en réalité de beaucoup de choses, entre autres de musique. En cinq parties de quarante-huit unités comptant chacune quarante-huit mesures, elle est en elle-même une partition, qui ne commence ni ne finit, que l’on peut donc prendre et laisser où l’on veut, et où Wilson décèle « un mode de pensée radicalement différent ». « Je suis ici, et il n’y a rien à dire », commence celui-ci, calme, suivant du doigt les mots sur la page blanche. Il ira ensuite se coucher (lit blanc), ira jusqu’au cri, se calmera, et nous laissera sur « Il est tout à fait clair que je ne sais rien. » Des mots, des rythmes, des silences : tout le portrait du compositeur de 4 minutes 33 secondes (de silence). Celui de Wilson aussi, qui , envoie des clins d’œil au public et revient saluer en dansant, de nouveau le jeune homme désarticulé qu’il était dans Overture (Opéra Comique - 1972). Et tout cela, aussi, pour nous consoler – ou pas – de vivre dans un monde ou « Life, time and Coca-Cola » cachent de plus en plus mal qu’ « une structure est comme un pont de nulle part à nulle part ».

François Lafon

Louvre, Auditorium, 11-14 novembre – Le Louvre invite Robert Wilson, 11 novembre – 17 février Photo © Wonge Bergmann

Au Châtelet, The End, vocaloid opéra. Débuts parisiens de Hatsune Miku, seize ans, 1,58 m, 42 kg, jambes interminables et couettes bleues. Une star internationale, surnommé la « Net-Age-Diva », plus cliquée sur Internet que Lady Gaga, convaincue par le compositeur Keiichiro Shibuya de se lancer dans l’art lyrique. Histoire personnelle (la disparition de son épouse), culturelle (il a vu, en 1992, Wozzeck … au Châtelet dans la mise en scène de Patrice Chéreau), nationale (Fukushima) : Shibuya parle de la mort. Et qui peut incarner, pour un Japonais de notre temps, la femme dont on rêve, sinon Hatsune Miku (en français : « Premier son du futur »), artiste sans âme et créature parfaite puisque vocaloid (logiciel de synthèse vocale, version musicale d’humanoïde), d’autant plus vraie qu’elle est totalement virtuelle, et dont la mort prend des allures d’aventure cybernético-métaphysique ? Quatre écrans, sept projecteurs, cinquante enceintes et le compositeur lui-même aux manettes pour rendre plus présente et plus absente en même temps cette femme en 3D frappée par un virus (informatique ?), habitant un univers de manga truffé de références (avis aux fans). Salle comble, grosse couverture de presse mais trois représentations seulement : les producteurs ont-ils sous-estimé le charisme de la Miku ? Pour le néophyte : prouesse technique, invention visuelle assez bluffante (mise en scène du cinéaste YKBX), mais musique étrangement commerciale (un peu de John Adams, pas mal de Jean-Michel Jarre) et voix monocorde autant que métallique de la diva. Les initiés ont bien sûr une tout autre perception du phénomène.

Olivier Debien - François Lafon

Châtelet, Paris, 12, 13, 15 novembre.

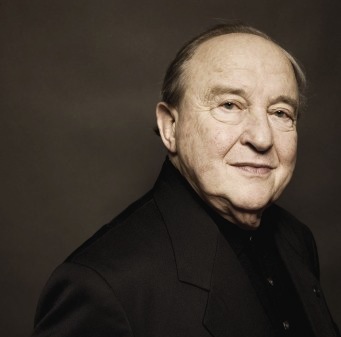

90ème anniversaire (anticipé, ce sera le16 décembre) de Menahem Pressler à Pleyel. Deux heures et demie de musique pour le pianiste du Beaux Arts Trio, devenu soliste sur le tard et admis vivant au panthéon des grands ancêtres. Programme composite, où l’artiste, jamais seul, ne se ménage pas pour autant : Schubert à quatre mains avec Wu Han (Fantaisie) et à deux mains et quatre archets avec le Quatuor Ebène et le contrebassiste Benjamin Berlioz (La Truite), des extraits du Voyage d’hiver avec le ténor Christoph Prégardien, Dvorak (Quintette) avec les Ebène. Allocution finale de Mathieu Herzog, l’altiste du quatuor : « Jouer comme cela à cet âge-là, ce n’est pas normal. » Toucher de rêve, musicalité transcendante, zénitude inentamée (un exemple pour les agités du clavier), le héros de la soirée donne le change, et tant pis pour les inévitables flottements dont le Quatuor fait les frais. Moments forts : Prégardien, fabuleux chanteur, calquant ses phrasés sur ceux de son accompagnateur, les Ebène jouant (superbement cette fois) le mouvement lent du Quatuor de Debussy, Pressler remerciant par un Chopin magique avant d’être enseveli sous une pluie de confettis dorés. Un nouveau CD (voir ici), un Mozart avec l’Orchestre de Paris (29, 30 janvier) : pour quelques élus, le secret est de savoir ne pas s’arrêter.

François Lafon