A L’Athénée avant tournée (jusqu’en 2016), Sur le fil, spectacle inclassable. Pour résumer, un récital du guitariste Philippe Mouratoglou plongé dans un univers de sons (signés Claire Thiébault) et d’objets signifiants : Fernando Sor (L’Enfance), Leo Brouwer (Le Temps vertical), Villa-Lobos (La Vie), Dowland revu par Britten (L’Epure), colonne de sable et pluie de pétales, éventail géant et fantôme de tulle (objets de José Pedrosa). Hélène Thiébault, musicienne et adepte des arts réunis, a conçu ce « conte sans texte pour guitares, lumières, son et objets animés » comme une « alchimie secrète » suivant « l’Homme qui prend conscience d’exister sur le fil qui sépare en même temps qu’il les relie, la réalité et le rêve ». Un fil si ténu, un univers si léger, si fragile que la seule guitare y sert de garde-fou. Mais quelle guitare que celle de Mouratoglou, interprète, improvisateur, compositeur (cinq des douze sections du spectacle sont de lui) et impressionnant funambule des sons !

François Lafon

Théâtre de l’Athénée, Paris, 23, 24 octobre ; Théâtre Jean Vilar, Saint-Quentin (02), 21 avril ; tournée jusqu’en 2016

A Pleyel, l’Orchestre de Paris étrenne le programme Richard Strauss qu’il s’apprête à emporter en Chine (31 octobre – 7 novembre). Au jeu des a priori, on parierait davantage sur Paavo Järvi dans le sérieux Ainsi parlait Zarathoustra que dans la ludique Suite d’orchestre du Chevalier à la rose, avec en simple intermède la Burlesque pour piano. Erreur : Zarathoustra annone et même bégaie (nombreux accrocs), alors que le best of du Chevalier trouve l’orchestre à son meilleur et son chef déchaîné. Quant à la Burlesque, morceau de bravoure pour pianiste casse-cou, elle devient sous les doigts de Nicholas Angelich une grande pièce néoromantique, une folie digitale parsemée d’ineffables abandons que ni Liszt ni Rachmaninov n’auraient osé composer. Salle comble (beaucoup de jeunes) acclamant le pianiste comme une rock star et conquise par les dissonances sucrées du Rosenkavalier. Qui eût dit, il n’y a pas si longtemps, que ce Strauss-là volerait à ce point la vedette à son homonyme Johann ?

François Lafon

Salle Pleyel, Paris, 22, 23 octobre

Nouvelle présentation de L’Enlèvement au sérail au Palais Garnier, la première in loco depuis celle – formidable symphonie d’ombre et de lumière – signée Giorgio Strehler il y a presque trente ans (1985). « J’aime beaucoup jouer avec la convention », annonce Zabou Breitman, qui fait là ses débuts de metteur en scène d’opéra. En effet. Dans une forêt d’arabesques de carton et de fleurs en plastique imaginée par Jean-Marc Stehlé (disparu en août dernier), évoluent des personnages échappés de La Rose pourpre du Caire (le film de Woody Allen) et des Folies Bergère canal historique. Un antidote, selon le chef Philippe Jordan, aux « mises en scène particulièrement sombres » de l’ouvrage « que l’on a pu voir ces derniers temps ». Mais cette version optimiste du singspiel à la turque de Mozart souffre d’un manque d’idées et surtout de rythme que ne rattrape pas la direction raffinée mais majestueuse, résolument anti-baroqueuse de Jordan. Et comme le plateau est correct mais dépourvu de personnalités marquantes (une seconde distribution prendra le relais en janvier 2015), on a du mal à suivre sans ennui cette curieuse tentative de retour à l’opéra de papa.

François Lafon

Opéra National de Paris, Palais Garnier, jusqu’au 8 novembre, et du 21 janvier au 15 février. Diffusion en direct le 27 octobre sur Culturebox et le 1er novembre sur France Musique, en différé dans les cinémas UGC dans le cadre de la saison « Viva l’opéra ! » Photo © Agathe Poupeney/Opéra national de Paris

Ouverture de la saison à l'Opéra de Lyon : Le Vaisseau fantôme de Wagner mis en scène par Alex Ollé (La Fura del Baus), déjà artisan in loco (2011) d'un Tristan et Isolde de grande mémoire. Après les Vaisseaux psychanalytiques (Harry Kupfer à Bayreuth), sociologiques (Willy Decker à l'Opéra Bastille), financiers (Jan Philipp Gloger à Bayreuth - voir ici), retour au mythe. Retour ? A voir ce livre d'images en 3D (vidéos virtuoses de Franc Aleu) empruntant à l'heroic fantasy, à la BD d'Enki Bilal ou de Dan (Soda), on a plutôt la sensation d'un retour vers le futur. On y retrouve en tout cas une ouverture au rêve, une dimension mythique ces derniers temps refusées à ce Wagner de jeunesse, proche encore du fantastique alla Weber (Carl Maria). Hantés et hantant, ce cargo d'acier battu par la tempête enfermant dans sa cale le vaisseau fantôme et son équipage, ce cimetière de bateaux où le Hollandais volant demande l'impossible à sa fiancée rêvée, ces spectres de marins infiltrant la société des vivants. Tim Burton non plus n'est pas loin, et l'on imagine Johnny Depp en damné de charme, grand ordonnateur de ce ballet d'ombres. Direction d'acteurs travaillée (Ollé ne se contente pas de produire de belles images), plateau équilibré où une Senta vocalement problématique mais dramatiquement impliquée (Magdalena Anna Hofmann) ne dépare pas un ensemble ou brille Simon Neal (le Hollandais), Falk Struckmann (ex-Hollandais illustre jouant désormais les pères) et le ténor Tomislav Muzek en chasseur (ou combattant ?) égaré dans ce monde voué à l'incertitude des flots. Tout un art de l'insaisissable que, curieusement, l'excellent chef Kasushi Ono ne rejoint que par moments. La force des images, peut-être.

François Lafon

Opéra National de Lyon, jusqu'au 26 octobre Photo © Opéra de Lyon

Le génie de Rameau est d’avoir réussi, dans Castor et Pollux, une alliance rarement aussi achevée entre les trois éléments que sont le chant soliste, le chant choriste et la danse. Mais Christian Schiaretti, le metteur en scène de la production des Champs-Élysées, a peur du vide et du silence, les remplit par de l’action et de la violence, et au lieu de mettre ces trois éléments en sympathie, les oppose avec un parti pris systématique. Aux chanteurs, qu’il laisse désespérément sans direction de scène, il demande de chanter vite et fort. La consigne, peu baroque et donnée à une distribution plus à l’aise dans le bel canto verdien que dans la tragédie lyrique, fait voler en éclat diction, prosodie, et affects de l’opéra à la française. A ce rythme, l’interprétation d’Hervé Niquet tient de la performance physique. Le Concert Spirituel, ses bois et ses vents superbes, ne mérite pas un tel traitement, inhabituel certes. Même précipitation et agitation continues en matière de danses, quelles que soient les circonstances : la chorégraphie pourtant inventive d’Andonis Foniadakis sacrifie l’expressivité à la performance. Alors, que reste-t-il de ce Castor et Pollux ? Des chœurs, ceux du Concert Spirituel, en force eux aussi, mais qui parviennent à restituer les subtilités ramistes. Et comme Rameau leur a fait la part belle, sous leur souffle inspiré, Castor et Pollux se transforme en un opéra pour chœur avec intermèdes solistes. Pour notre plus grand plaisir, même si on s’attendait à autre chose.

Albéric Lagier

Théâtre des Champs Elysées 15, 17, 19 et 21 octobre Photo © TCE

Au Théâtre des Champs-Elysées, Julia Fischer (violon) et Yulianna Avdeeva (piano) parcourent trois siècles de sonates : Bach (Sonate BMW 1016), Brahms (Sonate n°3), Prokofiev (Sonate n° 1), plus le Scherzo signé Brahms de la Sonate FAE (Schumann-Brahms-Dietrich). Un tandem nouvellement constitué pour des œuvres réclamant une entente de vieux couple. Deux personnalités contrastées surtout, la rigoureuse violoniste allemande – vedette des estrades depuis une bonne décennie – rencontrant la lauréate réputée volcanique du Concours Chopin de Varsovie en 2010. Pas de rivalité apparente dans Bach : violon chantant, piano tricotant selon une tradition ignorant les canons actuels d’interprétation. Le dialogue s’instaure avec Prokofiev : atmosphère menaçante pour cette 1ère Sonate, challenger austère de la plus célèbre 2ème. Impression déjà que Julia Fischer, qui joue sans pupitre ni partition, occupe l’espace, la pianiste restant en retrait. Impression confirmée dans le Scherzo FAE, où le son du piano ne « sort » pas (comme on dirait d’une voix), infirmée dans la Sonate de Brahms, où le tempérament de Yulianna Avdeeva s’impose enfin face au violon rayonnant de Julia Fischer. Equilibre presque parfait dans les bis (Mélodie de Souvenir d’un lieu cher de Tchaikovski, Intermezzo de Schumann pour la Sonate FAE). Aux saluts, Julia Fischer embrasse chaleureusement sa partenaire tétanisée. A la ville comme à la scène…

François Lafon

Théâtre des Champs-Elysées, Paris, 14 octobre Photo © DR

Nouvelle Tosca de Puccini à l’Opéra Bastille, remplaçant la version Werner Schroeter (1994) maintes fois reprise (voir ici). Vœux pieux du metteur en scène Pierre Audi : faire affleurer la tragédie grecque sous le mélodrame, ritualiser la fable emblématique de la diva sacrifiée, exalter la symbolique des objets (fleurs, éventail, chandeliers, crucifix). Résultat curieux, dichotomie entre action « comme d’habitude » (conventions comprises) et scénographie décalée : croix géante omniprésente, lascives Oréades de Bouguereau remplaçant la Marie-Madeleine peinte par Mario, intérieur de Scarpia façon garçonnière chic, dernier acte sur une grève (bords du Tibre, plage d’Ostie, là où Pasolini a été assassiné ?) Absence de direction d’acteurs surtout, figeant le spectacle, laissant une impression d’inachevé. Sous la baguette plus solennelle que sensible de Daniel Oren, Martina Serafin (Tosca) a du mal à briser la glace, Marcelo Alvarez (Mario) place ses effets, Ludovic Tézier (Scarpia) reste sur son quant-à-soi. On les a tous les trois entendus autrement concernés. Plusieurs distributions sont prévues jusqu’à fin novembre.

François Lafon

Opéra National de Paris – Bastille, jusqu’au 28 novembre - En direct au cinéma le 16 octobre, sur Culturebox à partir du 17 octobre puis en différé sur France 2 – Sur France Musique le 25 octobre Photo © C. Duprat-Opéra national de Paris

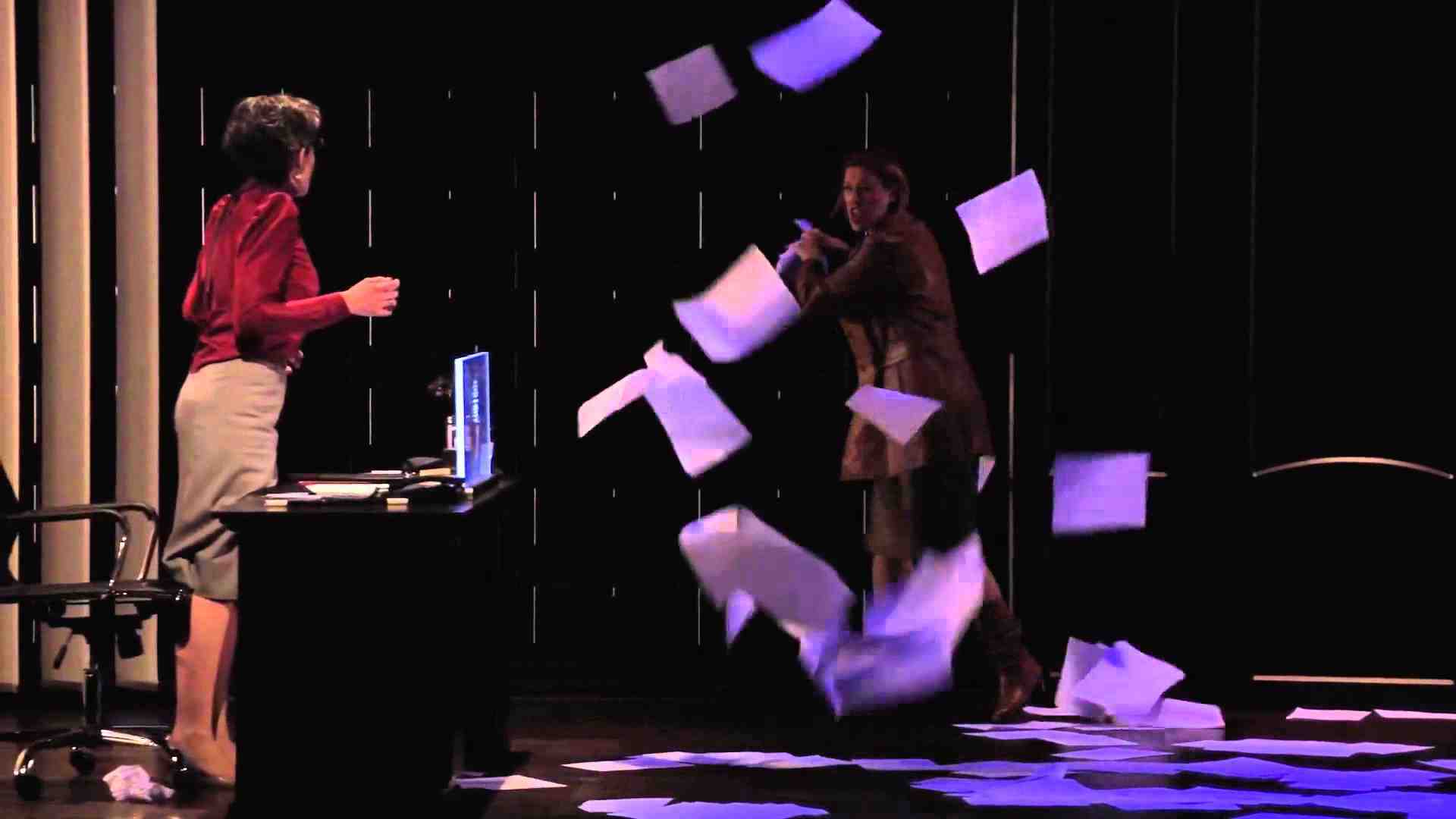

Rareté à l’Athénée : The Consul de Gian-Carlo Menotti. Un opéra créé à Broadway (1950), comme son auteur américain mais attaché à ses racines italiennes. Ambitieux aussi : livret à thèse (c’était l’époque de Sartre et de Camus), musique « néo » (on l’a beaucoup reproché à Menotti) mais complexe. A l’époque, un triomphe (prix Pulitzer, etc .) : « C’est mon histoire que vous racontez » écrivait une spectatrice, bouleversée par le drame de cette épouse de dissident, entre régime totalitaire et bureaucratie généralisée. Bérénice Collet, la metteur en scène de ce spectacle créé au printemps dernier au Théâtre Roger-Barat-Ville-d’Herblay (Val d’Oise) remarque qu’« aujourd’hui, les peuples (européens notamment) ne sont plus tant oppressés par des régimes politiques que par le pouvoir des multinationales ». Bien vu, et pas trop visible : pas plus que Menotti, elle ne situe nettement l’histoire dans le temps et l’espace. Rien de plus daté pourtant que cette musique où passent Puccini, Moussorgski et Kurt Weill (période américaine), que ce livret bien ficelé mais aux effets téléphonés (sans jeu de mots : à la fin, l’appel fatidique sonne dans le vide). Mieux qu’un exercice de style quand même pour une impeccable troupe française de laquelle se distinguent Valérie MacCarthy (Magda Sorel, l’héroïne) et Béatrice Dupuy (la Secrétaire pas si inflexible), sous la direction du jeune Inaki Encina Oyon. Salle comble, triomphe final : « C’est très moderne », affirme un connaisseur approuvé par ses voisins.

François Lafon

Théâtre de l’Athénée, Paris, jusqu’au 12 octobre Photo © DR

Dans le cadre de France-Chine 50 (1964, établissement de relations diplomatiques entre les deux pays), Long Yu, directeur artistique de plusieurs grandes formations chinoises, dirige un programme tout XXème siècle avec l’Orchestre de Paris. Un festival de tubes en fait : Adagio pour cordes de Barber, Variations sur « I got Rhythm » de Gershwin, Roméo et Juliette (suites) de Prokofiev. Hiatus entre la gestique agitée du chef et le son tout confort qu’il obtient de l’orchestre. Rien de mou cependant, si ce n’est une "Marche des Montaigu et des Capulets" (tube suprême) étrangement lente, plus lourde que martiale. Clou de la soirée : la création française du Concerto pour piano et orchestre « Er Huang » de Qigang Chen avec Jean-Yves Thibaudet en soliste. Naturalisé français, élève d’Olivier Messiaen, le compositeur est aussi connu pour avoir mis en musique la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de Pékin : l’homme de la situation, d’une certaine manière. Son Concerto, inspiré d’un air célèbre de l’Opéra de Pékin, commence comme du Ravel et finit comme du Rachmaninov, le tout parsemé de références à la musique traditionnelle chinoise. Qu’en aurait dit Messiaen, lequel remarquait en Qigang Chen une « parfaite assimilation de la pensée chinoise aux conceptions musicales européennes » ? Intéressant en tout cas de comparer cette musique consensuelle aux inventions débridées de Gershwin (lequel était d’ailleurs fasciné par Ravel). Comme le prouve Prokofiev revenu, avec le réaliste et socialiste Roméo et Juliette, de ses incartades musicales en terre capitaliste, la modernité n’est pas seulement affaire de chronologie.

François Lafon

Salle Pleyel, Paris, 1er et 2 octobre En photo : Qigang Chen © DR