Inviter des baroqueux à diriger l’Orchestre de Paris, c’est une idée louable, ne serait-ce que pour conjurer l’expérience ratée avec Frans Brüggen (1998 – 2000). Cette fois, c’est Jean-Christophe Spinosi qui s’y colle, avec un programme à risques : la Symphonie « L’Ours » de Haydn, le Concerto pour deux pianos et la Messe du Couronnement de Mozart. Pour le chef, le grand jeu : exercice de style (Haydn), accompagnement de solistes – instrumentistes et chanteurs – et maniement de grands effectifs. Spinosi, connu pour ses Handel et ses Rossini, attaché à prouver sa valeur dans des répertoires plus récents, s’est fait une réputation en galvanisant du geste son Ensemble Matheus. Face à l’Orchestre de Paris, son agitation est étrange : n’est pas Leonard Bernstein qui veut. L’orchestre le suit, mais sans renoncer à sa respiration, qui est large, ni à sa sonorité, qui est charnue. La symphonie de Haydn est en place, mais tournée vers l’effet. Cela marche : le public se laisse avoir par les fausses fins du dernier mouvement, et applaudit en plein milieu. Dans le concerto, l’orchestre se relâche, mais on écoute surtout la grande Maria Joao Pires phraser à ravir, secondée par son élève David Bismuth. La messe, elle, est de trop : mise en place hasardeuse, éclats à contre-sens. Un moment de grâce, quand la soprano Marita Solberg chante l’Agnus Dei, petit frère du Dove sono de la Comtesse dans Les Noces de Figaro. Mais il y a longtemps que pour le chef, l’enthousiasme ne suffit plus.

François Lafon

Idées toc

Il y a des opéras à thèse, comme il y a du théâtre à thèse. Mathis le peintre, qui entre au répertoire de l’Opéra de Paris pour le cent-quinzième anniversaire de la naissance de Paul Hindemith, en est l’exemple type. C’est un monument - trois actes d’une heure chacun et un livret à clé : Matthias Grünewald (l’auteur du Retable d’Issenheim) hésitant entre l’art et l’action, alias Hindemith lui-même face la montée du nazisme. Musique bavarde et texte redondant. L’ouvrage est difficile à monter, et l’est d’ailleurs rarement. Christoph Eschenbach, qui fait ses débuts dans la fosse de la Bastille, allège le plat autant qu’il le peut. Mais le metteur en scène Olivier Py tombe dans le piège. Il sucre le sucre, symbolise les symboles, illustre l’illustration. Dans des décors raides et mouvants comme la partition d’Hindemith, il mélange tanks et bombardes, SS avec chiens et anges avec ailes, évocations du Retable et flashs des camps de la mort. Quand Matthias Goerne, à la fin, reste seul pour enfin faire montre de son art de diseur, il est trop tard. On a ingurgité trop de grandes phrases et de riches harmonies, trop d’images choc et d’idées toc. Mathis le peintre a un cousin germain : Palestrina, de Hans Pfitzner. Ne le dites à personne : on risquerait de le retrouver sur la scène de la Bastille.

François Lafon

Création choc

Mathis est une vaste réflexion sur la place de l’artiste dans une société totalitaire, sur la solitude de l’individu face aux choix qu’imposent ces périodes de déchirement, sur le bouleversement dans les repères de la pensée et de la religion. Et cette imposante réflexion se déroule sous nos yeux comme une fresque historique et spirituelle, à la manière du Retable d’Issenheim lui-même, peint au XVIème siècle et conservé à Colmar, qu’il n’est peut-être pas inutile de contempler avant la représentation. Qu’Olivier Py fasse référence au nazisme, rien de plus normal : c’est l’œuvre elle-même qui veut ça. Sa mise en scène, impressionnante par ses dimensions picturales, s’allie ainsi en contrepoint à l’austérité d’une partition qui prend souvent des allures de « longue steppe » musicale. Elle traduit les désarrois qui hantent l’œuvre, ces contraintes qui ne laissent de choix qu’entre la marginalisation de l’individu libre et la servitude volontaire de la masse, la résistance pour le catholicisme flamboyant ou l’adhésion aux idées rigoureuses de Luther. Avec, en point d’orgue, un Mathis qui se dépouille de ce qu’il a fait de bien, ce à quoi il aspirait, ce qu’il a créé, les honneurs qu’il a reçus, ce qui l’a tourmenté, ce qu’il a aimé. Christoph Eschenbach, l’Orchestre et les Chœurs de l’Opéra de Paris soutiennent la partition pendant ces quatre heures en puisant dans les profondeurs les plus charnelles d’une Passion symbolisée par le Retable. Et si ce qui caractérise la distribution est sa qualité et son homogénéité, signalons, à côté d’un Matthias Goerne qui fera date dans l’histoire de l’Opéra de Paris, l’exceptionnelle Mélanie Diener.

Albéric Lagier

Opéra National de Paris Bastille, les 19, 22, 25 et 28 novembre, 1er, 3 et 6 décembre.

Photo : Eric Huchet (Sylvester von Schaumberg) et Matthias Goerne (Mathis). Crédit : Charles Duprat / Opéra national de Paris

Débarrasser l’opéra de ce qui l’enchaîne au passé, en extraire l’or pur, n’en garder que ce qui nous parle. Pour cela se fier à ses souvenirs, faire œuvre de ce qui reste après qu’on a tout oublié. Tout amateur en a rêvé, Peter Brook l’a fait. Magistralement avec La Tragédie de Carmen (1981), plus difficilement avec Impressions de Pelléas (1992), en état de grâce aujourd’hui avec Une Flûte enchantée. Une Flûte « librement adaptée », qu’il a longtemps méditée sans oser s’y coller, et qu’il donne aux Bouffes du Nord, où il officie depuis trente-six ans, en guise de cadeau d’adieu. De fait, c’est du super-Brook que nous avons là, c'est-à-dire que l’artifice est réduit à sa plus simple expression, que le théâtre naît de rien, comme cette flûte escamotée à la fin, qui est partout et nulle part, et que, probablement, nous emportons avec nous. Pas de rituel maçonnique, ni de théâtre de tréteaux : des murs rouges, des costumes neutres, de très jeunes chanteurs-acteurs, deux comédiens qui servent de dei ex machina. Adaptée pour un piano et sept voix par Franck Krawczyk, la musique est mieux qu’un digest : une fantaisie sur un thème. L’histoire ? Effleurée. Comme dit Papageno au début : « Tout le monde me connaît. » Ce qui a intéressé Brook, c’est l’initiation, l’abandon de ce qui nous retient au sol, nous empêche d’arriver aux « régions de lumière » entrevues par l’essayiste Joubert. Ce qu’il avait raté dans son film sur Gurdjieff Rencontres avec des hommes remarquables, il le réussit ici, trente ans plus tard. Peut-être parce que maintenant il sait, ou que, comme Jack London dans Martin Eden : « Au moment où il sut, il cessa de savoir. »

François Lafon

Une Flûte enchantée. Théâtre des Bouffes du Nord, Paris, jusqu’au 31 décembre. Suivi d’une tournée à Athènes, Brême, Londres, Grenoble, Luxembourg, Milan, New York

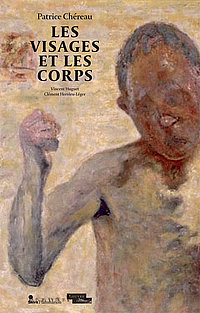

« Faire théâtre de tout », répétait Antoine Vitez. Patrice Chéreau, invité au musée du Louvre, le fait, et tout naturellement. Dans les salles immenses, théâtres des oeuvres mortes et de la vie retrouvée, il donne la pièce de Jon Fosse Rêve d’automne – des retrouvailles dans un cimetière – et le monologue de Bernard-Marie Koltès La Nuit juste avant les forêts – ou les mots comme dernier espoir. Dans un espace plus intime, il a réuni des tableaux et des photos. L’Homme au gant du Titien converse avec L’Homme à la ceinture de cuir de Courbet, Le Christ mort couché sur son linceul de Philippe de Champaigne renvoie au jeune homme nu, debout, photographié par Nan Goldin. Comme Thierry Thieû Niang, le collaborateur de Chéreau, est aussi danseur, il y a de la danse sous les cimaises, et comme Daniel Barenboim – à défaut de Pierre Boulez, souffrant – est là, on fait de la musique. Cela se passe à l’auditorium du musée, car dans les galeries aux échos de cathédrales… Et pourtant si, et cela, il fallait l’oser. A trois reprises hier soir, de la pénombre de la section espagnole à la grande galerie italienne éclairée a giorno, une centaine de happy few ont suivi Waltraud Meier chantant les Wesendonck Lieder de Wagner comme s’il y allait de sa vie. Par d’autres, cela aurait senti l’installation branchée. Là, chavirés par cette Isolde en quête d’infini, on n’a pensé qu’à faire le grand saut avec elle. Tout cela s’appelle Les Visages et les corps, c’est une grande jonglerie avec le désir, la dépression et la mort (mots clés chéralducéens). Cela pourrait être sinistre comme un musée la nuit, et pourtant on en sort tout revigoré.

François Lafon

« Les Visages et les corps ». Le Louvre invite Patrice Chéreau. Théâtre, films, musique, danse, rencontres, jusqu’au 9 décembre.